"جَمَعَ عمودُ ليلى بين التسجيل الروائيّ والنقد التشكيلي. وكان يتشكّل أسبوعياً وفقاً لسؤالٍ يطرحه الفنّان على الصحفية أو تطرحه الصحفية على الفنّان، مثلاً: هل الفنّان يتجاوز الإنسانَ ويصبح وحده القيمةَ العظمى والغايةَ الأسمى؟ هل حساسيّة الفنّ تنفي وحشيّة السلوك؟ هل بالفنّ نحيا ونغفر للحياة قسوتَها؟".

هاتان الفقرتان المنفصلتان تعودان إلى روايةٍ واحدةٍ، وهي "صدى يوم أخير" الصادرة في يونيو 2024 عن دار الشروق في مصر. فإذا لاحظتَ اختلافاً في الصوتَيْن المكتوبِ بهما الفقرتان، فهذا لأنّ كلّاً منهما كَتَبَه روائيٌّ مختلف. فالفقرة الأولى خطَّها الروائيّ المصريّ الراحل إدوار الخراط، أحد أهمّ أدباء جيل الستينيات في مصر. والثانية للكاتبة مي التلمساني، ابنة جيل التسعينيات التي شاركت الراحل كتابة الرواية.

يثير الصوتان الأسئلة نفسها، ويحاول إدوار أن يقترب من لغة ميّ، مخلّصاً كتابته من جزالتها المعهودة. وعلى محاولة كلٍّ منهما الاقترابَ من أسلوب الآخَر، واشتراكهما في الأفكار، وتبنّيهما صوت البطلة ليلى، ظَلَّ الصوتان منفصلَيْن. حدا بي هذا التقارب والاختلاف إلى البحث في تاريخ الكتابة المشترَكة في المشهد الأدبيّ العربيّ، لمحاولة الوقوف عند التقاطعات والاختلافات بين الأصوات المشاركة في الكتابة. فمنذ نشأة الرواية ما بَرِحَت تعتمد على خصوصية الكاتب الجغرافية والتاريخية والطبقية وذاته المتفرّدة في مواجهة العالَم أو في تفاعلها مع العالَم.

عالَم الرواية يوازي عالَم الواقع بعينِ كاتبٍ ووجهة نظره. فماذا لو اشترك صوتان في الكتابة، يُحفّز هذا السؤال سلسلةَ أسئلةٍ أُخرى تتبادر إلى الذهن. ما الذي يدفع الكاتبَ إلى مشاركة كاتبٍ آخَر في مغامرةٍ إبداعية؟ وهل تُناسب هذه المغامرةُ عالَمَ الرواية؟ ولماذا حقّقت بعض التجارب الشبيهة نجاحاً ملحوظاً في الغرب بينما لم توفّق أيُّ روايةٍ عربيةٍ تَشارَكَ في كتابتها اثنان في أن تحقّق الذوبانَ وتوحّدَ الصوتَيْن اللذين نجحت فيهما الكتابات الآتية من لغاتٍ أُخرى؟ وهل يُعدّ هذا عيباً في الروايات العربية المشترَكة؟ أم أنّ الروايات العربية، في دَأبِها على الحفاظ على تمايُز أصوات الكتاب المشتركين في سردها، أكّدَت إخلاصها لفنّ الرواية؟ وهل يصحّ أن ننظر لفنّ الرواية في عالمنا العربي ونحاكمه بالمعايير نفسها التي استُقِرّ عليها معاييرَ للنجاح في الغرب؟

عالمياً تُعدّ الثنائيات الروائية مألوفةً ونجح بعضُها نجاحاً واسعاً على المستويين النقدي والجماهيري، والأخير يُقاس بحجم المبيعات. تعود تجاربها المبكّرة إلى القرن التاسع عشر، وأبرزها "العصر المُذهّب: حكاية اليوم"، وهي روايةٌ لمارك توين وتشارلز ددلي وارنر، نُشِرَت أوّل مرّةٍ سنة 1873. وهناك أيضاً "مذكّرات نكرة"، وهي روايةٌ إنجليزيةٌ هزليةٌ كَتَبَها الأخَوان جورج وويدُن غروسميث بشروحٍ حَرّرَها الأخير، وصدرت هذه الرواية سلسلةً متفرّقةً بين عامَي 1888 و1889. كذلك أَلّف الروائيّان جورج كونراد وفورد مادوكس فورد ثلاثة أعمالٍ بالمشاركة، وهي "الورثة" 1901 و"قصّة حبّ" 1903 و"طبيعة الجريمة" 1909.

ومن الأعمال الشهيرة في هذا الصدد رواية "تمرّد على السفينة باونتي" لتشارلز نوردهوف وجايمس نورمان هول الصادرة سنة 1932 والتي أُخرِجَت لاحقاً في فيلمٍ سينمائيٍ ناجح. و"التعويذة" من تأليف ستيفن كينغ وبيتر ستراوب، التي صدرت سنة 1984. ومؤخراً فازت رواية "دييغو غارثيا"، التي اشتركت في كتابتها ناتاشا سوبرامانين ولوك ويليامز، بجائزة الكومنولث. كذلك اشتركت ثلاث كاتباتٍ أمريكياتٍ، معروفٌ أنّهن من المؤلِّفات الأكثر مبيعاً وهنّ: كارين وايت، وبياتريس ويليام، وولورين ويليغ، في كتابة رواية "كلّ الطرق التي ودّعناها". ومؤخراً عاد كتاب "بشارات طيبة – غود أومينز" الذي اشترك في كتابته الراحل تيري براتشيت ونيل غايمان إلى قوائم الأعلى مبيعاً، بعدما عُرض قبل عامين مسلسلٌ مأخوذٌ عن الكتاب الذي ظلّ يحقّق مبيعاتٍ كبيرةً منذ صدوره في التسعينيات. وما زالت رواية "جمعية غيرنزي للأدب وفطيرة قشر البطاطا" للكاتبتين ماري آن شافر وآني بوروز تحقّق النجاح، وهناك تجارب أُخرى ناجحةٌ كثيرة. بل وهناك كتّابٌ تحقّق كتبُهم نجاحاً نقدياً وجماهيرياً ويندر أن تجد لهم كتاباً قد كتبه أحدهم وحده من غير مشاركة آخَرين، أبرزهم الروائيّ والمؤرّخ السياسيّ الأمريكيّ جيمس باترسون.

في العالم العربي، شهد فنُّ الرواية عدّةَ محاولاتٍ للكتابة المشترَكة، لم تحقق في معظمها التناغم الذي نجح فيه بعض الروائيين الأجانب. أَبْكَرُ المحاولات المعروفة والتي صدر عنها إنتاجٌ فعليٌّ هو التعاون بين طه حسين وتوفيق الحكيم في روايتهما "القصر المسحور" الصادرة سنة 1937، وأَحْدَثُها روايةُ "صدى يوم أخير" لإدوار الخراط ومي التلمساني التي صدرت سنة 2024، وإنْ كانت قد كُتِبَت سنة 1996. وبينهما كانت التجربة الأبرز التي حَظِيَت بنجاحٍ نادرٍ، وهي تجربة عبد الرحمن منيف وجبرا إبراهيم جبرا في رواية "عالم بلا خرائط" سنة 1982. ثمّ لم نشهد تجارب منشورةً حَظِيَت بحضورٍ ما بين تجربة الثلاثينيات وتجربة الثمانينيات، وربما حدثت محاولاتٌ أُخرى لكنها لم تَصِل إلى مرحلة النشر، وبالتأكيد لم تصمد أمام الزمن، حتى جاءت بداية الألفية الجديدة.

ربما كان لثورة الاتصالات والقدرة على التواصل بلا تقيّد بالمكان أَبلغ الأثر في ظهور تجارب كثيرةٍ في هذا المضمار مثل روايتَيْ "في مقام العشق" و"العالم على جسدي" ليوسف نبيل وزينب محمد عبد الحميد من مصر، و"رولر كوستر" لمحمد جمال وهيثم نصار، و"خطايا آدم" لسامي ميشيل وأحمد مسعد، و"كلارا" لحنين الحسيني ومنال سالم. وفي سوريا ظهرت رواية "المستطرف الليلكي" لخطيب بدلة وإياد محفوظ، ورواية "ألواح من ذاكرة النسيان" لعامر الدبك وبهيجة مصري إدلبي، ورواية "في رثاء عامودا" لعبد اللطيف الحسيني وغسان جانكير. وفي لبنان ظهرت روايات "ربيع المطلقات" لنزار دندش ونضال أميونيدكاش، و"ملك اللوتو" لجهاد بزي وبشير عزام، و"يوميات آدم وحواء" لنزار دندش ونرمين الخنسا. وفي العراق أصدر الكاتبان صبيحة شبر وسلام نوري روايتَهما المشترَكة "الزمن الحافي"، وهناك أيضاً رواية "غمسيس" للشاعر والكاتب حكمت الحاج والكاتبة عواطف محجوب. وصدرت رواية "حكايات المقهى العتيق" بالمشاركة بين تسعة كتّابٍ من الأردن. لكن ما التفت إليه النقّادُ من بين تلك الروايات لم يجد الاحتفاء المتوقّع مع مشاركة بعض الأسماء ذات الخبرة والتقدير في فنّ الرواية.

معظم هذه التجارب العربية لم توفّق في خلق روايةٍ مكتملةٍ ذات نسيجٍ واحدٍ، واحتفظ كلُّ كاتبٍ بصوته الخاصّ، وهو ما يمكن استكشافه بتقصّي الحالة التي صنعتها الكتابة المشترَكة ومدى نجاحها في إطار ما رمى إليه مؤلّفوها، في أربعة أعمالٍ هي "القصر المسحور" سنة 1937، و"عالم بلا خرائط" 1982، و"حكايات المقهى العتيق" 2019، و"صدى يوم أخير" 2024.

جمعت الصداقة بين الكاتبين منذ نهاية صيف 1952 حين التقيا في بغداد، ثمّ تعزّز ذلك بلقائهما في السبعينيات، وقد كتبا "عالم بلا خرائط" أثناء إقامة عبد الرحمن منيف في بغداد. عن الطريقة التي اعتمدها الكاتبان في كتابة الرواية، يقول جبرا ابراهيم جبرا في حواره مع الصحفي وائل قنديل ضمن مجلة روز اليوسف في 3 مايو 1993: "عندما بدأنا الرواية، قرّرنا ألّا نجعل القارئ يتساءل أين جبرا وأين منيف، وعمدنا إلى إخفاء المعالم التي تُميِّز أحدَنا عن الآخَر، فدمجنا أسلوبَيْنا دمجاً جعل للرواية أسلوباً واحداً وليس أسلوبين. وقد مكثنا نعمل لمدّة عامين كاملين حتى أنجزنا الرواية. فكنتُ أكتب جزءاً ثمّ أعطيه إلى عبد الرحمن لكي يُجري قلمه فيه، فيحذف جُملاً ويضيف أُخرى ويعدّل الصياغة، وفي المقابل كنت أقوم بنفس العملية فيما يكتبه عبد الرحمن. ولم نختلف في شيءٍ على الإطلاق، بل كنّا منسجمَيْن على طول الخطّ وتمتّعنا بشكلٍ لا يحدث كثيراً. إننا نفكر دائماً في تكرار هذا العمل الممتع وسنلتقي في العاصمة عمّان ونتحدث في إمكانية كتابة روايةٍ مشتركةٍ جديدةٍ، ولو أنّي أشعر بصعوبة تكرار هذه التجربة الفذّة".

في "عالم بلا خرائط"، يأخذنا الراوي علاء السوالمي ــ وهو روائيٌّ ــ إلى عالَم مدينة عموريّة المتخيَّلة بتحوّلاته وتبدّلاته. ونبدأ بمقتل حبيبته نجوى العوامري. يعترف علاء في البداية بقتلِها إلّا أنّ اعترافاته تقودنا إلى صراعاتٍ تاريخيةٍ تنفي عنه التهمة، وتصبح المدينة هي البطل ومصدر الحكايات. لقد نَحَتَ كلٌّ من عبد الرحمن منيف وجبرا ابراهيم جبرا مدينة عموريّة التي تشبه كلّ المدن العربية في تحوّلاتها وتشوّهها، ويصعب أن تفصل بين نظرة كلٍّ منهما تجاه هذه المدينة، عكس ما ذهب إليه الناقد صلاح ولعة في دراسته "المكان ودراما المكان في رواية عالم بلا خرائط" المنشورة في العدد السادس عشر من مجلة التبيين في أبريل 2000. فبينما يضع صلاح تحوّلات المكان في كفّة منيف وجماليات المكان في كفّة جبرا، لَم ألحظ في قراءتي انفصالاً وتمييزاً بين صوتيهما.

وإن كان هدف عبد الرحمن منيف وجبرا ابراهيم جبرا في تجربتهما هو خلق صوتٍ واحدٍ، فقد حاول إدوار الخراط بتجربته مع مي التلمساني في "صدى يوم أخير" خَلْقَ نوعٍ من التقارب مع صوت ميّ، بالتخلّي عن جزالة لغته وميله للتراكيب المستمدّة من الكتب التراثية متبنّياً لغةً أبسط في لفظها وتركيبها. لكن مع ذلك يَسهُل تلمُّس الفصول التي كتبها إدوار بالتبادل مع فصول ميّ. وقد أوضحت ميّ في مقدّمتها أن إدوار كتب الفصل الأول ونشره في مجلةٍ عربيةٍ تصدر في لندن، ثمّ طُلب منها كتابة الفصل الثاني، وهكذا بالتوالي. كانا يتراسلان بالفاكس، مي التلمساني في كندا وإدوار الخراط في مصر، ويتبادلان الفصول التي تدور على علاقة حبٍّ ملتبسةٍ بين نحّاتٍ وصحفيةٍ يسردها راوٍ مقرَّبٌ منهما. لكن في كلّ فصلٍ يَسهُل الإمساك بوجهة نظر النحّات أو وجهة نظر الصحفية، مع أنَّ كليهما كان مشغولاً بعلاقة الحبّ وقَوْلَبَتِها في الجنس والفنّ والإبداع. وإنْ قالت ميّ في مقدمتها أن صوتها كان استكمالاً لمشروعها الخاصّ الذي عملت عليه في رواياتها "دنيا زاد" و"هليوبوليس" وغيرهما.

وعلى كلّ حالٍ فليس من الضرورة أن يكون هدف التجربة هو هذا الذوبان. وربما كانت اللعبة في بروز الصوت والصوت الآخَر بوضوحٍ وصراحةً، كما في رواية "القصر المسحور".

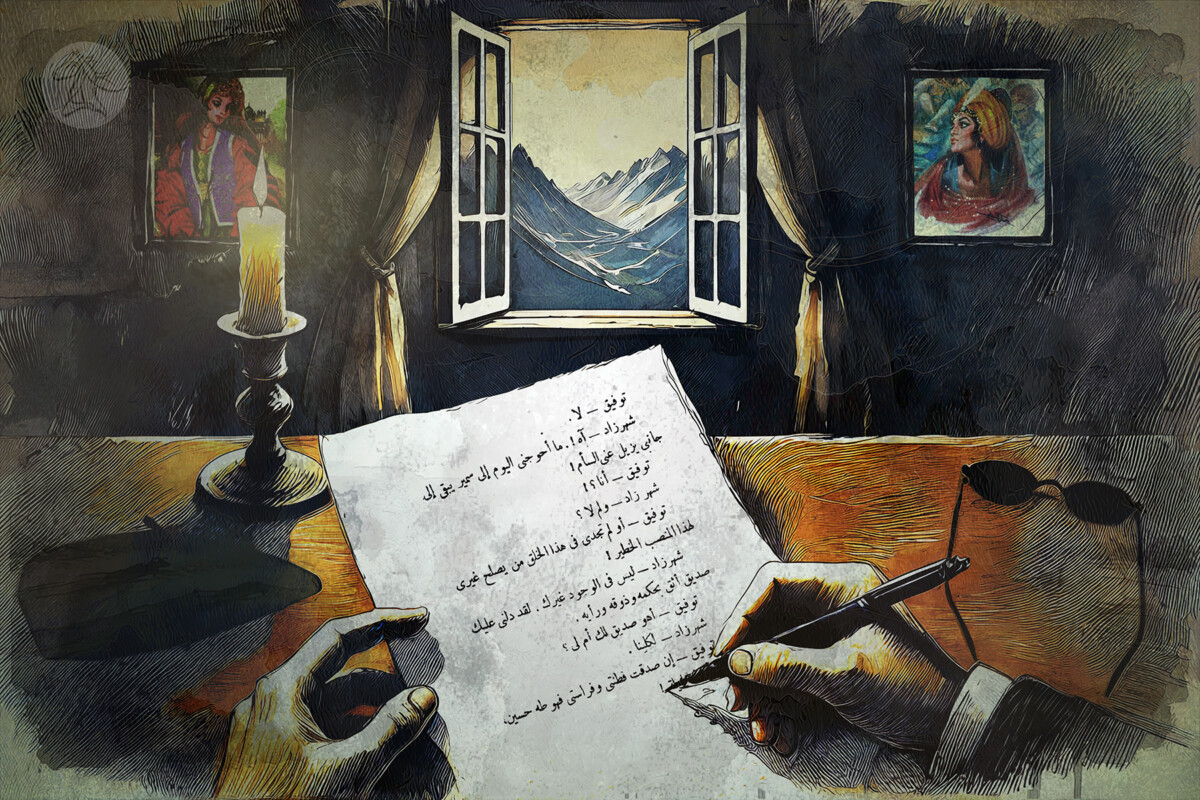

في صيف سنة 1936 قضى الكاتبان طه حسين وتوفيق الحكيم وقتاً في جبال الألب، كانت علاقتهما قد مرّت بمنحنياتٍ وشدٍّ وجذبٍ منذ أشاد حسين بروايتَيْ أهل الكهف وعودة الروح للحكيم ثمّ انتقد أعماله التالية. ويبدو أنهما من باب التصالح قرّرا اللعب بالكتابة المشترَكة بينهما، متّخذَيْن من الحكي المتبادَل لُعبةً ممتعةً يستعرض كلٌّ منهما بها بخفّةٍ رأيَه في أسلوب كتابة الآخَر وشخصيّته. تجمع بينهما شهرزاد في قصرٍ مسحورٍ تخطّط فيه للانتقام من الحكيم بعد صدور مسرحيته التي تحمل اسمَها، فيوحي لها طه حسين بعرضِه على محكمة الزمن لتصدر قرارها بشأن إبداعه وخياله الذي رأته قد شوّهها وشوّه شهريار والسيّاف وغيرَهم من شخوص ألف ليلة. وكان لطه حسين رأيٌ سلبيٌّ في مسرحية شهرزاد، إلّا أنه في نصّ القصر المسحور يدافع عن الحكيم أحياناً ويقرّظه أحياناً أُخرى. صوت طه حسين سرديٌّ جادٌّ بينما صوت الحكيم تمثيليٌّ ساخرٌ تكثُر فيه الحوارات المسرحية. لكنّ ما جَمَعَ الصوتين هو الفلسفةُ التي وراء النصّ، والاهتمامُ بقضايا الأدب والفنّ والحرّية، وحبُّهما لشهرزاد وتأثّرهما بالتراث وعالم ألف ليلة وليلة.

في حديثٍ صحفيٍّ يضمّه ملفّه الخاصّ في أرشيف دار الهلال، أشار توفيق الحكيم: "كنّا نريد اللهو، وكانت شخصيةُ شهرزاد التي طغت على الشخصيات الأدبية في الأدب العربي موضعَ هذا اللهو. إنّ شهرزاد تُعدّ من أشهر الشهيرات ولا أحد ينكر معرفتَها، لهذا أردنا اللهوَ بها، ولكن خلال تبادُلِنا الرسائلَ اكتشفنا أن شهرزاد هي التي سخرت منا، سخرت منّي ومن طه حسين، ومن كلّ الأدباء".

كتب الناقد والناشر الراحل محمد فريد أبو حديد عن "القصر المسحور" مقالاً في مجلة الثقافة بتاريخ 9 مارس 1943 قال فيه عنها: "تحفةٌ فنّيةٌ لا يبصر فيها القارئُ موضعاً يظهر فيه نفورٌ في الفكرة أو اضطرابٌ في التصوير، بل يرى فيها قطعةً فنّيةً محكَمةً لا يدرى كيف اتّفقَت فيها المَلَكَتان ولا كيف اطمأنّ فيها الأسلوبان". لكنّي لا أعرف ناقداً أو كاتباً أو قارئاً محبّاً لأحد الكاتبين أو كليهما يتّفق مع أبي حديدٍ في هذا الرأي. وما رآه أبو حديدٍ من "اتفاق المَلَكَتَيْن واطمئنان الأسلوبين" هو أمرٌ أجِدُه بعيداً عن هدف الأديبَيْن الكبيرَيْن ولعبتهما الإبداعية التي اعتمدت على حضور شخصيّتَيْهما وكينونتَيْهما، وعلاقتهما بالزمن والحكاية وشهرزاد. يكتب طه حسين، مثلاً، وهو يقدّم توفيق الحكيم لشهرزاد ثمّ يحرّضها ضدّه: "قلتُ وقد عدتُ فأشبعتُ يدَها لثماً وتقبيلاً: والمزاح وحده شفاؤك من هذه العلّة سيّدتي، فلَأدعُوَنّ إليكِ النومَ من ليلتِك هذه، ولَأُعَلّمنّكِ كيف تدعينه منذ غدٍ. قالت وكيف يكون ذلك؟ قلتُ: ستتّخذِين سميراً. قالت مبتسمةً في شيءٍ من السخرية: وستكون أنت هذا السمير؟ قلت محزوناً: ليتني أَصلُحُ لذلك يا سيّدتي. إذن سأكون أسعد الناس [...] قالت: ومَن لي إذن بهذا السمير؟ قلتُ: أنا لك به يا سيّدتي، إنه صديقكِ العزيز عليكِ، العزيز عندكِ، الأثير إليكِ. قالت ومن هو؟ قلتُ: إنه توفيق الحكيم، وهو منكِ قريبٌ ليس بينكِ وبينه إلّا ما كان بينكِ وبيني من الأمد حين كتبتِ إليَّ، إنه في ذات الفندق الذي أنا فيه".

تجمع مأدبا كلَّ قصص رواية "حكايات المقهى العتيق". وهي مدينة مرتبطة بالتاريخ وحكاياته، ومتحوّلةٌ على مدىً زمنيٍّ طويلٍ، بينما المدينة في "عالم بلا خرائط" مدينةٌ متحوّلةٌ أيضاً في تاريخها المعاصر. وإن كانت مأدبا مدينةً حقيقيةً، فإن عمورية مدينةٌ متخيَّلةٌ لكنها صورةٌ من عشرات المدن العربية. كلٌّ مِنَ المدينة الواقعية والمدينة المتخيَّلة هزمَتْهُما الحرب واستغلّهما الاستعمار. وإن كانت عموريّة قد شوّهها المال والاستثمار والنفط أيضاً، فإن مأدبا واجهت خطر الزوال أكثر من مرّةٍ وبقيت صامدةً بتراكماتها التاريخية.

المدينة هي أيضاً المعشوقة في "عالم بلا خرائط". فحبيبة البطل تتغيّر على مدى النصّ وتتحوّل مستثمِرةٍ يَشغلُها المال وتتشوّه كمدينتها ليتخيّل البطلُ قتلَها كأنه يقتل المدينة فيها. والحبّ والجنس موضوعان متكرّران في "صدى يوم أخير". وإن كان بطلُ جبرا ومنيف ذا علاقةٍ مستحيلةٍ بالبطلة المتزوجة، فإن علاقة الحبّ في "صدى يوم أخير" أيضاً مركّبةٌ وملتبسةٌ. فالنحّات يقيم علاقةً مع الصحفية ثمّ يراوغها بينما تتعلّق به الصحفية، ويظلّ النصّ يراوغنا بين تفاصيل تلك العلاقة المشوّهة أيضاً. الحبّ المستحيل والجنس الأكثر حضوراً يجدان مكانهما في النَصَّيْن.

حضور الحبّ عند طه حسين وتوفيق الحكيم مختلفٌ، فهو حضورٌ فلسفيٌّ. كلاهما يحبّ شهرزاد بما تمثّله من قيم الحرية والإبداع. والمدينة في "القصر المسحور" تأخذ بُعداً واقعياً في حينٍ، ممثّلاً في مكان اصطياف طه وتوفيق، وخيالياً في حينٍ آخَر، ممثّلاً في القصر المسحور ومداخله وتفاصيله كأنه مدينةٌ سحريةٌ، وقصص الحبّ عاملٌ مشتركٌ بين معظم فصول "حكايات المقهى العتيق".

ومن بين كلّ هذا الزخم، خرجت رواية "القصر المسحور" محمّلةً بهذا الأثر من التوتر والقلق وتقليب التربة للبحث عن فلسفةٍ خاصّة. لكن ذروة الإحساس بالقلق والتوتر والرغبة في الخروج من مأزق الهزيمة كانت بعد سنة 1967. وإذا كان هذا التوتر والقلق قد هدأت أمواجه نسبياً في المراحل اللاحقة، فإنه سيعود للظهور آخرَ الستينيات وأوَّلَ السبعينيات، وسيصبح هو القانون الوحيد المتحكّم في الساحة الأدبية بكتّابها ونقّادها. على أن القسط الأكبر من حمولة هذا القلق قد وقع على كاهل الرواية العربية بالتحديد بعد هزيمة 1967، وما أعقبها من أزماتٍ لتلك المشروعات الوطنية ووقوعها تحت أشكالٍ جديدةٍ من التبعيّة غير المباشرة، مع صعود نجم النفط وأثره في إنتاج تحوّلاتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ في المنطقة. وكان لكلّ ذلك تجلّياته على رواية "عالم بلا خرائط"، إذ كانت مدينة عمورية نتاجاً لكلّ ذلك، وأثّر هذا في السرد في الروايتين. إذ تدخل فكرة الرواية داخل الرواية، وكذلك تعمّر الروايتان بالتنظير على فكرة الكتابة وحدود علاقة المتلقّي بالنصّ وكذلك علاقة المبدع بشخوصه، وكثير من القضايا الإبداعية الأخرى. ولعلّ رواية "صدى يوم أخير" لا تخلو من هذا التنظير عن الإبداع متمثلاً في النحت، وتصوّرات البطل عن الإلهام. أمّا في التجربة الأردنية "حكايات المقهى العتيق"، فالحكاية هي بطل الرواية. والراوي في القصة الأساسية عالِمٌ يبحث في استعادة الأصوات، لكنه لا يحقّق ذلك بالبحث العلميّ بل برواية الحكايات القديمة عن مراحل تاريخيةٍ من مدينته، فيستعيد صوت الماضي بالإبداع.

ولعلّ مِن أكثر المشترَكات بين تلك النصوص هو تَردّدُ أصحابها في نشرها. هذا ما ذَكَرَتْه مي التلمساني. فقد ظلّت متردّدةً سنواتٍ طويلةً في نشر روايتها مع الراحل إدوار الخراط. وهذا نحو ما عبّر عنه طه حسين في رسائله مع توفيق الحكيم حين قال: "لا أدري أَيَستحقّ هذا الكلام الذي كتبتُه أنا على الأقلّ أن يُطبع ويُذاع وأنت تعلم أنّي سيّئ الظنّ جدّاً بكلّ ما أكتب، فكيف بهذا الشيء الذي لم يتعوّد الناسُ قراءةَ مِثلِه، وهو كما تعلم مزاحٌ كلّه، ولا بدّ لي أن أفكّر في طبع هذا الكلام أو إذاعته من أن أعيدَ قراءتَه كلّه لأرى أيستطيع أن يقف على قدميه أَم يَحسُن أن يُهمَل، وحَسبُه أنه سلّانا نحن أثناء إقامتنا في الجبل".

كلُّ ما تسنّى لي قراءتُه من كتاباتٍ روائيةٍ مشترَكةٍ وجدتُ فيه تجربةً متفرّدةً في ذاتها وتستحقّ إعادة النظر من غير إسقاط مفاهيمنا المسبَقة عليها. فربما لا يجوز أن نقيّم أعمالاً شارك في كتابتها أكثر من ذاتٍ مبدِعةٍ بمعيارٍ واحدٍ، ألا وهو مدى قدرة تلك الأعمال على الوصول إلى "الصوت الواحد"، وهو معيارٌ ارتبط بعالَم النشر في الغرب. لكن لكلّ تجربةٍ آلياتُها، وربما كان هدف المبدِعين هو هذا التلاقح بين الأفكار والمشاعر والتمايز ما بينها لخلقِ أصواتٍ متعدّدةٍ داخل عملٍ واحد.