كذلك فإن الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب الواردة إلى البلدان العربية آنذاك خَلَت من المَحارِف العربية، وما زال بعضٌ منها على هذه الحالة حتى الآن، وإن تطوّرت التقنية. فلا تتيسّر فيها الكتابة العربيّة إلّا بشراءِ مُلصَقاتٍ توضَع على لوح المفاتيح. ناهيك مِن عدم تعرّف بعض هذه الأجهزة على العربيّة بالأساس، فمنها ما يُبديها مُشفَّرةً، ومنها ما يَعرض حروفَها منفصلة.

كلُّ ذلك من أسبابِ ابتداع نمطٍ كتابيٍّ جديدٍ يقوم على تدوين العربيّة بحروفٍ لاتينيّة. وشهد هذا النهجُ تطوّراً سريعاً تزامَن مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعيّ، فدخلت عليه الأرقامُ والاختصاراتُ وتعلّقَت به مُسميّاتٌ عدّةٌ، مثل "الفرانكو آرابِك" وهو نمطُ كتابة العربيّة بالحروف اللاتينيّة، و"العَرَبِيزي" أي العربية المخلوطةِ بالإنجليزية. وقد عرفتُه حين صِباي بِاسمِ "لغة الفيسبوك". وكان هذا الاسمَ الدارجَ آنذاك بين أقراني، ذلك أنّنا تعرّفنا على هذه الكتابة وموقع فيسبوك في آنٍ واحدٍ، فَقَرَنَّا بينهما وأخذنا نكتشف في لذّةٍ وفضولٍ طبيعةَ هذه "اللغة" الجديدة.

وجديرٌ بالذكر أن منصّة فيسبوك لَم تُتِح الكتابةَ بالحروف العربية إلّا بعد أربع سنوات من إنشائها. فلمّا تحقّق ذلك كان الناس قد أَلِفوا نمطَ الكتابة الجديدَ واعتادوه حتّى جاوزوا فيه مرحلةَ التراسل وباتوا يعبّرون به عن آرائهم وأفكارهم، وانتهجوا في تدوينه مذاهبَ عدّةً، كاستعمال الأرقام العربيّة والهنديّة بدلاً من الحروف التي تخلو منها الأبجديةُ اللاتينية. فجعلوا الرقم سبعة في صورته العربية أو الهنديّة رمزَ حرف الحاء لما في هيئتِهما من تشابه. ومثلَه كَنَّوا عن القاف بالرقم تسعة، والغين بالرقم أربعة الهنديّ، والخاء بالرقم خمسة العربيّ للشبه بينهما، وربما لأن الخاء أوّل حروف كلمةِ خمسة.

أثار هذا النمطُ المستحدَثُ في كتابة العربية بحروفٍ لاتينيّةٍ قلَقاً وجدالاً في مستقبل العربية تعود جذوره إلى النصف الأول من القرن المنقضي عندما دعا بعضُهم، لا سيّما في مصر، إلى تجديد الرسم العربيّ. فنادت أصواتٌ، على رأسهم الكاتبُ المصريُّ عبد العزيز فهمي، بوجوب كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية. وقَدّمَ في ذلك مُقترَحاً إلى المجمع اللغويّ بالقاهرة يبينُ فيه عن أبجديّته المستحدَثة في نقل العربية إلى الحرف اللاتيني، زاعماً أنّ هذا التغيير يضمن الالتحاق بركب التطور والحضارة، ويجدّد الرسمَ العربيّ "الذي ظلّ راكداً متجمّداً" كما يقول. وانقسم الناسُ بين مؤيِّدٍ لهذا المقترَح بِاسم الدعوة إلى التحديث والتغريب كما كان مِن شأن تركيا زمنَ مصطفى كمال أتاتورك، وبين رافضٍ يرى في هذا النهج إفساداً للّغة العربيّة وجهلاً بطبيعة التجديد الذي طرأ على رسمِها في حقبٍ متفرّقةٍ من تاريخها، حتى ذاع اعتمادُها لدى أممٍ أُخرى من غير العرب. وما زال صدى هذه المعارك يلوح حتى أيامنا، في ظلّ شيوع "لغة الفيسبوك" التي استُدخِلَت فيها ألفاظٌ أجنبيةٌ لملاءمتها الحرفَ اللاتينيّ، فباتت من العبارات الدارجة عند روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ. وهذا ما عدَّهُ المغربيُّ عبد السلام شرماط، بدراسةٍ له في "مؤسسة مؤمنون بلا حدود" أمراً موجباً للانتباه، إذ قد نفاجَأ يوماً بظهور "لغةٍ [جديدة] في ثوبٍ لاتينيٍّ تحت مظلّة الحداثة والتطوّر في زمن العولمة".

و"الفرانكو آرابِك" هو نقلٌ مكتوبٌ لهذا التهجين اللغويّ المنطوق، والذي لا يرادُ به كتابةُ العربية الفصيحة، ما عدا العبارات المتداوَلة، إنما يتّصل بتدوين اللهجات العامّية وفقَ الحروف اللاتينيّة. ويَسهُلُ هذا التدوينُ عند الشعوب المغاربية التي استعمرَتها فرنسا. ذلك أنّ أهلَها قد أَلِفوا الأبجديةَ اللاتينيةَ وخَبِروا حروفَها وأصواتَها فصنعوا منها اختصاراتٍ يُكَنّون بها عن عباراتٍ عربيّةٍ، حتّى باتت رموزاً للتواصل لا يُخطِئُها روّادُ هذه المواقع. أذكر منها مثلاً كلمةً مكوّنةً من حروف إل وبي وسي الإنجليزية، نريد بها كلمةَ "لا باس" في اللهجة التونسية. وكذلك كلمة تتكون من الرقم سبعة أو حرف إتشْ، وحَرْفَيْ إم ودي اختصاراً لعبارة "الحمد للّه". وغيرُ هذا من الأمثلة كثير.

ويذكر الدكتور عبد الحفيظ درويش أنّ هذه الأنماط الكتابية ليست لغاتٍ، مع ذيوعِها، إنما هي أبجدياتٌ غير رسميةٍ لا قواعد فيها ولا أحكام، ولِكُلٍّ أن يكتبَها على هواهُ، فيضع رقماً مكان حرفٍ، أو يكنّي عن حرفٍ غائبٍ في اللاتينية بحرفٍ آخَر منها يقارب صوتَه. ومنه يغدو هذا النمطُ أشبَهَ بالتشفير لا اللغة، وأقربَ إلى المراسلة من التحرير المسترسل، فيكون وسيلةَ تواصلٍ في نطاقٍ افتراضيّ.

لكن ذلك لا ينفي أنَّ هذه الأنماط الكتابيّة في تطوّرٍ مستمرٍ وذيوعٍ شديد. وقد تَبلغ يوماً ما مآلاً مغايراً لحالها الحاضر، لا سيّما مع تضاعفِ عددِ روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ، بل وتضاعفِ مواقع التواصل الاجتماعي وكثرةِ إقبال اليافعين عليها، ممّا يجعلهم في احتكاكٍ باكرٍ مع طرق الكتابة المتداولة فيها، فيشبُّون عليها وقد لا يدرون غيرها. وشبيهٌ بهذا ما صرّح به ممثّلٌ تونسيٌّ شابٌّ لقناة الحوار التونسيّ بأنه يجهل العربيةَ جهلاً يصدُّه عن قراءة أيّ كلمةٍ مكتوبةٍ بها، من غير أن يبدو حرِجاً من أمّيتِه، مع أنّه مقيمٌ في تونس ناطقٌ بلهجتها. سُئِل أحدُ زملائه لاحقاً كيف حَفِظَ صاحبُه دورَهُ في مسلسل "الفلّوجة" التونسيّ وهو لا يَفهم العربيّةَ، فأجاب بأنّ "الدور قد كُتِب له بلغة الفيسبوك، بحروف لاتينية تخالطها الأرقام".

وبَدَت في هذا الظرف فكرةُ الطباعة بالحروف اللاتينية أيسرَ شأناً، لمحافظة الحرف على صورةٍ واحدةٍ مهما كان موقعُه من الكلمة، خلافاً للحرف العربيّ الذي تتعدّد أشكاله. وتجلّت هذه النزعة إلى اللاتينية عقِبَ إعلان مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1944 عن مسابقةٍ تعتني بتيسير الكتابة العربيّة بهدف تسهيل قراءتها من غير الخروج عن أصول اللغة العامّة. وقُدِّمَت في هذا الشأن مقترحاتٌ عدّةٌ، كأن يُصبحَ للحرف الواحد رسمٌ واحدٌ يلزمه أينما كان موقعه من الكلمة. أو كأن تُكتَب الحروف العربية مُنفصلةً عند الطباعة ومُتّصلةً عند الكتابة اليدوية. وتتالت الاقتراحاتُ حتّى جاء الكاتب والسياسيّ عبد العزيز فهمي باشا، يوم الرابع والعشرين من يناير سنة 1944، بمشروعٍ يرى فيه الحلَّ لكلِّ مشاكل الكتابة العربيّة نُشِرَ نصُّه في كتابِ "الحروف اللاتينية لكتابةٍ عربية" وأعادت مؤسسةُ هنداوي نشرَه سنة 2018.

"لقد فكّرتُ في هذا الموضوع من زمنٍ طويلٍ، فلَم يَهدِني التفكيرُ إلّا إلى طريقةٍ واحدةٍ هي اتّخاذُ الحروف اللاتينيّة وما فيها من حركاتٍ بدلَ حروف العربيّة". بهذه الكلمات أَعلَن عبدُ العزيز فهمي تصوُّرَه لِما دعاه أوحدَ سبلِ تطوّرِ العربية ونهوضِ الناطقين بها. وابتدأ عبدُ العزيز اقتراحَه بذِكرِ ما انتهت إليه أحوالُ العرب من ضعفٍ وتخلّفٍ لتعلّقِهم بلُغةٍ غَلَبَ عليها الهرمُ والتحجّرُ، حسب وصفِه. ويقول في هذا إن المستشرقين "لَيَعجَبون منّا ومن ضعفِنا الذي دَفَعَنا لطأطأةِ رؤوسِنا أمام تمثال اللغة حاملين أوزارَ ألفٍ وخمسمئة سنةٍ مَضَت". وذلك خلافاً لما يبذله علماء الغرب من جهودٍ في نبشِ الحفريّات اللغويّة البائدة، ودراسة الآثار والأطوار التي مرّت بها ألسنةُ البَشَر. ولكنّ عملهم هذا شيءٌ، بتعبير عبد العزيز فهمي، و"إمساكُ أيّ لغةٍ بخناق أهلها دهراً طويلاً شيءٌ آخَر".

حاول عبد العزيز فهمي تأصيلَ مشروعِه قبل عرضِ مذهبِه في تَلْتِينِ الحروف. ومِن ذلك ذِكرهُ أنّ اللّغةَ كائنٌ حيٌّ كسائر الأحياء، فلها مثلَهم حظٌّ من النموّ والتطوّر، ولها مآلٌ يَنزِع بها إلى الهرمِ والموتِ، فتكون لها من بعد ذلك ذريّةٌ لغويّةٌ تُولَّد منها وتتطوّر عنها. وتمثّل عبد العزيز فهمي بعدَها بقصّة اللغة اليونانية القديمة التي "كانت لغةَ شعرٍ وحكمةٍ فلمّا اشتدّ التبلبلُ في ألسنة أهلها" عمدوا إلى لهجتهم العامّية فجعلوا لها قواعد نحوٍ وصرف حتّى باتت لغتَهم المعتمَدة. ومِثلُ هذا ما طرأ على اللغة اللاتينية من تطوّرٍ فخرجت منها لهجاتٌ عدّة صُيِّرت لغاتٍ فيما بعدُ، مثلَ الإسبانية والفرنسية والإيطالية.

رأى عبد العزيز فهمي أنّ حالَ العربية غريب. فعلى رواجها في بلدانٍ عدّةٍ من آسيا وإفريقيا وتطوّرها إلى لهجاتٍ لا تُحصى، إلّا أنّ السلطات السياسية لهذه البلدان قد أخطأت حين لم تجعل من هذه اللهجات لغاتٍ لها قواعدُها الخاصّة حتّى يُماثِل كلامُها المكتوبُ كلامَها الملفوظ. ويَسخَط الرجلُ حاضرَ الدولِ العربيّةِ، كما يقول عبد العزيز، لعدم اقتدائها لغويّاً بما انتهجه الفرنسيون والإيطاليون واليونانيون، ليبقى أهلُ العربية "مِن أتعسِ خلق الله في الحياة".

تتماهى رؤية عبد العزيز فهمي مع دعوات بعض المستشرِقين الذين عمدوا آخِرَ القرن التاسع عشر، بدافعٍ من القوى الاستعمارية، إلى إحلالِ اللهجات العربية محلَّ الفصحى. كالذي جاء به المستشرقُ الألمانيّ "فيلهيلم سبيتا" في كتابٍ وَضَعَه سنة 1880 بعنوان "قواعد العربية العاميّة في مصر" داعياً فيه إلى اعتماد العاميّة المصريّة لغةً رسميّةً ذاتَ قواعد وأحكامٍ تكون كتابتُها بالحروف اللاتينية. ومثله كتابُ "اللغة العامّية المصريّة" للمستشرق الألمانيّ "كارْل فولِرس" الذي دعا فيه إلى كتابة العامّية باللاتينيّة، كما يبدو من "الفرانكو آرابِك" اليوم.

وإن كان عبد العزيز فهمي عارفاً بهذه الدعوات ومُتحسّراً على فشلِها فإنّه قد نَهَجَ سبيلاً مُختلفاً منطلقُه الفُصحى، لِما يراه فيها من أصلٍ للمشاقّ والعِلَل. فأخذ يعدّد مساوئَها وصعوباتِها، مثل تفرّع الأفعال فيها إلى مجرّدٍ ومزيدٍ وصحيحٍ ومعتلٍّ، واتباع الأفعال الثلاثية أوزاناً مختلفةً، وتعدّد مصادر الفعل الواحد، وهذا "لا تُتيحُه أيُّ لغةٍ من لغات الخلق"، فضلاً عمّا يجيءُ ممنوعاً من الصرف. ومنه يخلصُ الأستاذ عبد العزيز إلى أن العربيّة مَعِيبةٌ في ذاتها، ذلك أنّها ليست لغة قومٍ وحدَهم كسائر اللغات، وإنّما هي تجميعٌ لكلّ ما تكلّمت به أعرابُ شبه الجزيرة من لهجاتٍ، فأخذها عنهم علماءُ اللغة وأَودَعوها المعاجمَ وألزَموا بها الناس.

ولمّا كان الخللُ كامناً في اللغة ذاتها، برأيِ عبد العزيز فهمي، أكَّدَ أنّه لا حرجَ على معلّمِي العربية إن أحسّوا في نفوسهم تقصيراً. ولا حرجَ على التلاميذ إن تكلّفوا كلّ المشاقّ في سبيل تعلّم لغةٍ "ليس لها في مفرداتها وقواعدها أوّلُ يُعرَف ولا آخِرُ يُوصَف"، فالعيبُ في اللغة وليس فيهم. ومنه وجب تجديدها بدءاً برَسمِها الذي عدّهُ أهمَّ أسبابِ مرضِ العربية، بل ووصفه بالكارثة "المسبّبة لتخلّف الشرقيّين".

ويقول عبد العزيز فهمي إنّه ودَّ من صميم قلبه لو وُجدَت طريقةٌ لتيسير الكتابة العربية تستبقي حروفَها المعهودة، ولكنّه لَم يظفرْ بهذا السبيل فآثَرَ لزومَ تدوينها بالحرف اللاتينيّ استنهاضاً لها من العجز وحفظاً لها من الموت. وجاء في بيان طريقته أن تُنقل مبدئياً الحروفُ العربيةُ إلى ما ماثَلَ أصواتَها من الحروف اللاتينيّة. ولِرفع اللَبْس وَجَبَ أن يكون لكلّ حرفٍ عربيٍّ مُقابلٌ لاتينيٌّ يُرسم في حرفٍ واحدٍ لا أكثر. فلئن كان مقابلُ حرف التاء هو حرفُ "تي" اللاتيني، فالرسم الذي يقترحه عبد العزيز فهمي لحرف الثاء هو تثبيت حرف "تي" مع إضافة شَرْطةٍ أُخرى على عموده. ومثل هذا مع حرف الذال، إذ تُضاف للدلالة عليه شرطةٌ على حرف "دي" اللاتيني. فيما يُستعاض عن الحركاتِ بحروفٍ لاتينيةٍ مكمّلةٍ للكلمات تُوافِق أصواتَ الضمّة والكسرة والفتحة وتغدو جزءاً من الكلمة، أمّا الشَدَّة فتعوَّض بتكرار الحرف المضعَّف. ومن الممكن إضافةُ نونٍ عربيّةٍ صغيرةٍ أعلى الكلمة للدلالة على التنوين.

العجيب في مقترَح عبد العزيز فهمي هو احتفاظه في أبجديّته المبتدَعة بحروفٍ عربيّةٍ لا يَرى وجوبَ مقابلتِها بحروفٍ لاتينيّة. وهي الهمزة والجيم والحاء والخاء والصاد والضاد والطاء والعين والغين. فيقول إنّه من المصادَفة أنّ الرسم العربيّ لهذه الحروف يتماشى وطبيعةَ الرسم اللاتينيّ، ومنه وَجَبَ الاحتفاظُ بها على أن تُكتَب برسمٍ معكوسٍ، ذلك أن الانتقال من الحروف العربية إلى اللاتينية يُوجِب الكتابةَ من اليسار إلى اليمين.

ولِمزيدِ الإبانة عن مقترَحِه، أَورَد عبدُ العزيز فهمي أمثلةً تُصوِّر طريقتَه الجديدةَ في الرسم والكتابة، فنقل بها بيتَ أبي تمّامٍ "السيفُ أصدقُ إنباءً من الكُتبِ ... في حدِّه الحدُّ بين الجدِّ واللَعبِ". فمازَجَ في تدوينه بين الحروف اللاتينيّة وما أبقاه من حروف العرب. ثُمَّ نادى بأن يُكتب القرآن وفقاً لهذه الطريقة، معارضاً كلَّ من يقول بتحريم هذا الفعل، ذلك أنّ الحروف العربية، حسب عبد العزيز فهمي، حروفٌ "ما أنزل الله [بها] من سلطان"، فضلاً عن كونها حروفاً منقولةً عن الوثنيين خلافاً للحروف اللاتينية "المأخوذة عن النصارى، والنصارى أهل كتابٍ هم أقربُ إلينا من عبدة الأوثان".

وعدّد عبدُ العزيز فهمي ما رآه من مزايا استعمال الحرف اللاتيني في كتابة العربية، كتسهيل الطباعة وتقليل كُلفتها وتيسير تعلّم العرب للّغات الأجنبية بحكم تقارب الأبجدية ومنه يتسنّى للأجانب تعلّم العربية من غير مشقّة. ولم يكن الأستاذ عبد العزيز بِدعاً في دعوته هذه، فقد سانده المفكّرُ المصريُّ الاشتراكيُّ سلامة موسى في ما أورده في كتابه "البلاغة العصريّة واللّغة العربيّة" الصادر سنة 1945، إذ يصرّح فيه بأنّ "اِقتراح الخطّ اللاتينيّ هو وثبةٌ إلى المستقبل" مُضيفاً أن تطبيقه والعمل به كفيلٌ بنقل مصر إلى مقام تركيا "التي أَغلقَ عليها هذا الخطُّ [اللاتيني] أبوابَ ماضيها وفتح لها أبوابَ مستقبلها".

ويمضي سلامة موسى في التنويه بِاقتراح عبد العزيز فهمي مُنادياً بوجوب العمل به فورَ إلغاءِ الإعرابِ من اللغة، وذلك كي يغدو الهجاء العربيّ بالخط اللاتينيّ سهلاً وتزول الحركات عن الكلمات. واعتماد الحروف اللاتينية، على رأي سلامة موسى، مُعجِّلٌ بتحقيق التوحيد البشريّ، فهو يرى أن هذه الحروف "وسيلةُ القراءة والكتابة عند المتمدّنين الذين يملكون الصناعة، أي العلم والقوة والمستقبل"، ومنه وجب الأخذُ به كما فعلت تركيا ابتغاءً للنهوض والرقيّ. ويرجّح موسى أن تَعُمَّ هذه الأبجديةُ العالَم.

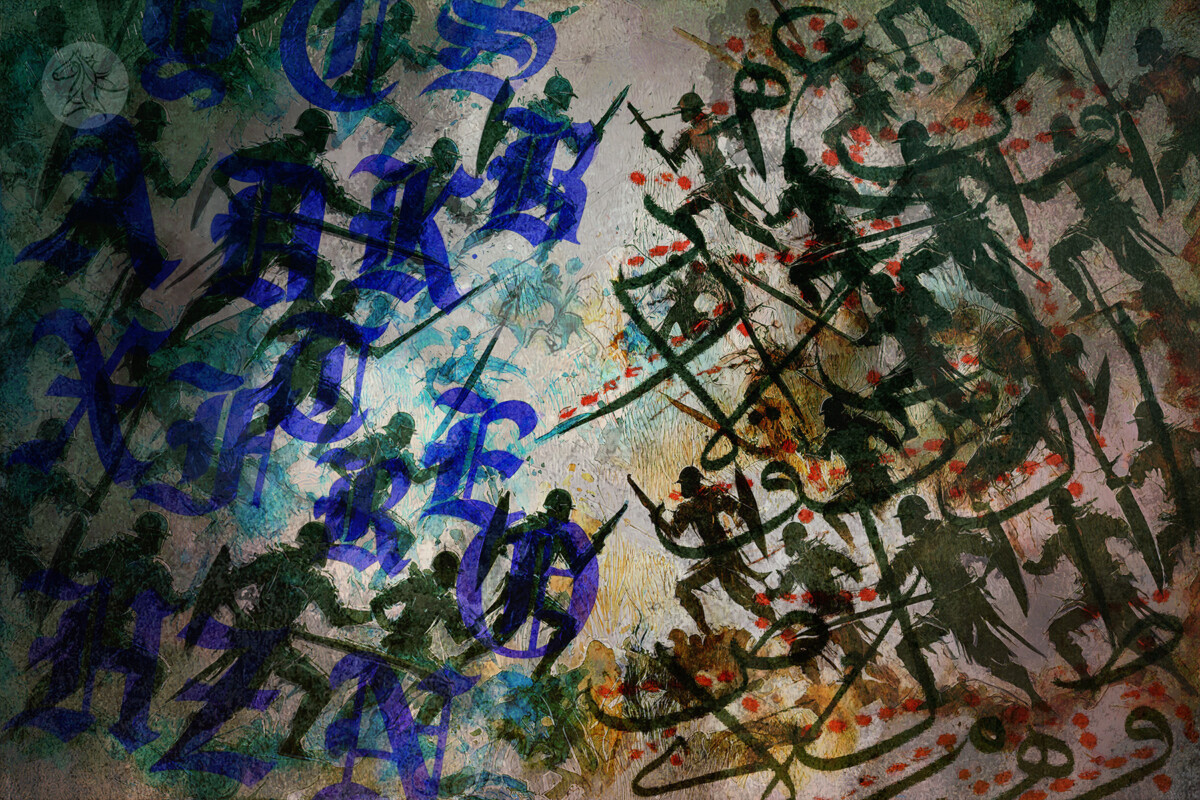

تبدو المسألةُ لدى عبد العزيز فهمي وسلامة موسى منحصرةً في الحروف دون غيرها. فالحروف وحدها هي من رَفَعَت أقواماً وأذلّت غيرَهم. والأعجبُ أن يصوِّرَ لنا سلامة موسى في إبدال الحروفِ إزالةً للهوّة بين الشرق والغرب وعبوراً نحو التفكير العلميّ. ومِن هذا قولُه في ختام أحد فصول كتابِه الذي مَرَّ ذِكرُه "لن تَستعرِبَ العلومُ إلّا إذا 'اسْتَلْتَنَ' الهجاءُ العربيّ" أي إذا أصبحَ لاتينيّاً. ومنه كانت هذه الدعوةُ فاتحةَ معركةٍ أدبيّةٍ في مصر، إذ نُشرَت عدّةُ مقالاتٍ في مجلّة الرسالة، وهي المجلّة الأبرز آنذاك في مصر والبلاد العربية، للردِّ على مُقترَح عبد العزيز فهمي وما صحبه من مزاعم وآراءٍ تخصّ اللغة والحضارة وسبل التقدّم.

وهؤلاء الأنباط، كما يشرح إبراهيم جمعة، عربٌ أغاروا على أقاليم آراميّة فتحضّروا بحضارتهم واستعملوا لغتَهم محتفظين بالعربيّة للشؤون الخاصة والأحاديث اليومية. ثمّ ابتدع الأنباطُ خطّاً طوّروه من الخطّ الآراميّ فُنسب إليهم وسُمِّي بالخطّ النبطيّ، وأخذوا في ذلك يدوّنون به لغتَهم العربيّة بعد أن كانوا يكتبون بالحروف الآرامية، فاستقام لهم هذا الخطّ الجديد حتّى ذاع بين عرب الحجاز بفضل تجارة القرشيين واليهود مع الأنباط. وكما طوّر الأنباطُ خطَّهم من الخط الآراميّ، اشتقّ العربُ شمالَ الجزيرة خطَّهم من آخِرِ صورةٍ من خطوط النبط. ويرجَّح أنّ تحوُّلَ الخطّ العربيّ من صورته النبطيّة إلى الصورة التي انتهى إليها اليوم كانت بين منتصف القرن الثالث الميلاديّ ونهاية القرن السادس. فهذه الكتابة العربية التي تُرمى بالجمود جاءت ثمرةً لحركةٍ مستمرّةٍ وتلاقحٍ نشيطٍ بين الحضارات.

استمرّ تطوّر الكتابة العربيّة بعد ظهورها. فكتابة العرب الحجازيين خَلَت بادئَ الأمر من النقاط والحركات لاستغناء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام عن مثل هذه الضوابط، فهُم أقحاحُ اللّغة وأصحابُها يقرؤونها على الطبع والسجيّة. فلَم تَبرُز الحاجةُ إلى النقاط والعلامات إلّا بعدما اختلط العربُ بالأعاجم، فتَفشّى اللحنُ وخِيف فسادُ اللّغة. وممّا يُدلُّ به على هذا نادرةٌ أوردَها إبراهيم جمعة عن عاملٍ أعجميٍّ كتب إليه الخليفةُ العباسيُّ جعفر المتوكل "أن احصِ من قِبَلَك من المدنيّين وعَرِّفْنا بمبلغِ عددِه". فوقعت على الحاء نقطةٌ أشكلَت على العامل، فجمع مَن لَقِيَهم من المدنيّين وأخصاهم.

انصرفَ العلامةُ الفقيهُ أبو الأسود الدؤَليّ بأمرٍ من عليٍّ بن أبي طالبٍ إلى وضع علم النحو، تيسيراً للّغة على من احتكّ بها حديثاً. استعان أبو الأسود بعلاماتٍ كانت عند السريان للدلالة على الرفع والنصب والجرّ، وللتمييز بين الاسم والفعل والحرف. ويتجلّى ههنا كيف فَرَضَ السياقُ التاريخيُّ تجديدَ رسمِ اللّغة مراعاةً لحال المسلمين من غير العرب، وحفظاً للّغةِ من فساد قواعدِها واستعجام نُطقِها.

وهذا دليلٌ على قابلية اللّغة للتطوّر، خلافاً لما يراه عبد العزيز فهمي. وقد كشف بنفسه عن تناقضِ طرحِه في هذا الشأن، إذ ذَكَرَ بادئَ الرأيِ أن اللّغة قد ظلّت كالوثن قروناً، ثمّ لمّا تحدّث عن إضافة النقاط والتشكيل سمّى هذا علاجاً لأمراض العربيّة. فهو ينفي التجديدَ عن رسمِ العربيّة متى أراد، ثُمَّ يصفُه بالعلاج متى تبيّن وجودُه.

تأثّرت حركةُ التجديد في الكتابة العربيّة بإسهاماتِ الأُمم الأُخرى من آسيا وإفريقيا التي اعتمدت الحروفَ العربيةَ لكتابة لغاتِها. ومِن ذلك الفارسيةُ التي انتقل تدوينُها من الحروف الفهلوية أو البهلوية، وهي الفارسية القديمة، إلى العربيّة، ممّا أثرى الأبجديّة العربيّة بإضافة حروفٍ جديدةٍ مثل الكاف الفارسيّة "گ" التي يشبه نُطقها حرفَ الجيم في العامّية المصريّة. ويبدو هذا الحرف وأمثلةٌ أُخرى غيرُه ملائماً لنمط الكتابة العربيّ، فهو نابعٌ من صور الحروف الأصليّة ومقاربٌ لها من حيث الأصوات المؤدّاة. ومن المؤسف أن يكون نطاق استعمال هذه الحروفِ محدوداً مع أهمّيتها في الترجمة كنقل الأعلام والمصطلحات الأجنبية وفق نطقها الصحيح.

ولو كانت العربيةُ عاجزةً بذاتها، كما جاء في كلام عبد العزيز فهمي، لما أطاقت تجديداً ولا استوعبت حروفاً مُضافة. وذكرُه أنَّ اللغةَ كائنٌ حيٌّ، لا يستوي من غير الإقرار بأنّ اللغة لا تحيا بمعزلٍ عن أصحابها ولا تموت إلا بضعفهم وهوانهم. ومن هذا ما أوردَه طه حسين في كتابه "أدبُنا الحديثُ ما له وما عليه"، حين قال "والشيءُ الذي لا شكّ فيه أنّ ضعفَ العربيّة لم يثبُت إلى الآن، وإنّما الذي ثبُت هو ضعفُ المتكلّمين بها". فإن لم يكن في أصحاب اللغة عِلمٌ، خَلَت هي من العِلم. ولمّا سكن أصحابُها إلى الجمود كان ذلك مصيرَ لغتِهم.

وقد رَدّ على مقترَح عبدالعزيز فهمي كتّابٌ كثرٌ، منهم الأديبُ والمحقّقُ المصريُّ محمود محمد شاكر، في مقالةٍ بمجلّة الرسالة في العدد 562 بعنوان "الحرف اللاتينيّ والعربية". فذَكَرَ أنّ التحوّل إلى الحروف اللاتينية يُضيّعُ على القارئِ بيانَ اشتقاق اللفظ الذي يقرؤه، ناهيك من كونِ العربيّةِ لغةَ اشتقاقٍ بالأساس. ويقترح محمود شاكر على عبد العزيز فهمي أن يُصرِّفَ أحدَ أفعال العربيّة كفِعْلِ "قام" بكلِّ وجوه التصريف ويُخرِج منه مشتقّاتِه من الأسماء، ثمّ يضع كلَّ هذا أمامه بالحرف العربيّ وما قابله منه بالحرف اللاتينيّ، متحدّياً إيّاه إذا تمكّن من تمييز الشبه بين هذه الكلمات على صورتها اللاتينيّة وردّها إلى مادّةٍ لغويّةٍ واحدة. ومنه يَخلص محمود شاكر إلى أنّ هذه الطريقة مفسدةٌ للّغة، فباعتمادها تغدو كلُّ الألفاظ مجهولةَ النسب، فتصبح العربيّة بهذا أشقَّ على طالبها من الصينيّة.

والتلازم بين الكلمات وصورِها من أهمّ ما أغفله اقتراحُ عبد العزيز فهمي. ذلك أنّ الكلامَ المكتوبَ مجموعةُ رموزٍ، مُتّفَقٌ على دلالتها، يؤدّي نظمُها إلى إبلاغِ معنىً ما. وهذا ما ندركه بالاطّلاع على تاريخ تطوّر الكتابة عند معظم الأمم. ففي كتاب "فلسفة اللغة" المنشور سنة 2004 عن المنظمة العربية للترجمة، والذي أشرف على تأليفه ثلاثةٌ من علماء اللغة هم سيلفان أورو وجاك ديشان وجمال كولوغلي، استُعْرِضَ تقسيمٌ وَضَعَه الكاتبُ واللاهوتيُّ الإنجليزيّ ويليم واربرتون لمراحل تطوّر الكتابة عبر التاريخ. ينطلق واربرتون ممّا أسماه "المرحلة التصويرية" عندما اختصّت الكتابة بتصوير المظهر الخارجيّ للأشياء. ثمّ جاءت "المرحلة الرمزيّة" وفيها ترمزُ الكتابة إلى الأفكار مثل الأرقام العربيّة، إذ ترمزُ صورةُ كلِّ رقمٍ إلى عدد الزوايا التي يُعبِّرُ عنها هذا الرقم. وينتهي الأمر إلى "المرحلة الصوتيّة" التي تتحوّل فيها أصواتُ اللّغة نفسها إلى رموزٍ، فيعبِّرُ كلُّ حرفٍ عن صوتٍ ما.

إذن، تتّصل الكتابةُ تمامَ الاتصال بالصور والرموز. ذلك أن الإنسان متى أحبّ أن يبلّغ معنىً ما، عمد إلى نقل الصور التي تراءت له في ذهنه وبيئته المحيطة. ثمّ تحوّلت هذه الصور إلى رموزٍ يُكنّى بها عن أفكارٍ ومعانٍ أوسع، وباتت هذه الرموز مُعبِّرة بدورها عن الأصوات. وهذا ما أشار إليه ابن خلدون في مقدّمته، عند ذكره لمسألة الخطوط قائلاً أنّ "الخطّ من جملة الصنائع المدنيّة المعاشيّة، فهو على ذلك ضرورةٌ اجتماعيّةٌ اصطنعها الإنسان ورَمَز بها للكلمات المسموعة".

ويحيلنا ما ذكرناه من أطوارٍ إلى أنّ الصورة لازمَت الكتابةَ طيلةَ مسارِها؛ ذلك أنّ تحوُّلَ الصور إلى رموزٍ لا ينفي أنّ هذه الرموز قد اختصّت لأنفسها بصورٍ جديدة. فمَن يكتبُ العربيةَ له ذاكرةٌ صوريّةٌ تحتفظ بصورِ حروفِ اللغةِ وكلماتِها. فلا يقف عند كلّ كلمةٍ ليتبيّن تهجئة حروفها ثم ينطقها، وإنّما يَعرف صورَ الكلمات فتستوي له قراءتُها سلسةً. فصورةُ اللفظ هي أوّل ما يسارع إلى ذهن القارئ ليستقبلها وفق ذاكرته البصريّة. وقد خَبِرتُ ذلك عندما وَقَعَت بين يديّ روايةُ "آلمُوت" لفلاديمير بارتول، فقرأتُها مِن فوريَ "المَوْت" لتشابه الكلمتين واتّصال صورة "آلمُوت" في ذهني بصورةِ كلمةِ المَوْت. وهذا شبيهٌ ببحث المرءِ عن اسمِه في قائمةٍ طويلةٍ من الأسماء. فهو لن يتوقّف عند اسمه متى لَقِيَه لتتبّع الحروف ووصلِها، وإنما يكون بحثُه عن صورةِ اسمهِ التي عَهِدَها مُذْ تَعلَّمَ القراءة والكتابة.

وتَحوُّلُ كتابةِ العربيّة إلى الحروف اللاتينيّة كفيلٌ بهدم الذاكرة اللغوية البصريّة، ليجد القارئُ نفسَه أمام صورٍ مختلفةٍ تقطعُ صِلَتَه بصور الكتابة العربيّة من حروفٍ وكلماتٍ، فيغدو أُمّياً في لغتِه. وقد تفطّن المتقدّمون إلى هذا بشأنِ الخطوط، واعتنَوا بحُسنِ الكتابة من مراعاةِ أحجام الحروف واستقامةِ السطور ومسافة التباعد بين الكلمات وغيره. ونقل إبراهيم جمعة في كتابه "قصّة الكتابة العربية" وصفاً للخطّ الأمثلِ، فيقول: "إذا كان حَسَنَ الوصف، مليحَ الرصف، مفتّح العيون". فكأنما تنفتح العيون بالخطوط الحِسان ويَسهُل نفاذُ صور الكلام إلى الأذهان. ونجد مثلَ هذا المعنى في قولٍ نَقَلَه الأديبُ والشاعرُ العبّاسيُّ أبو بكرٍ الصوليّ عن بعض الكُتّاب الذين سألهم عن جودة الخطّ، فكان من جملة المزايا قولُهم "إذا اعتدلَت أقسامُه... وأسرَع إلى العيون تصوُّرُه." تأكيداً منهم على أهمّية ملازَمة الصور للكلام المكتوب.

هذا فضلاً عمّا ذَكَرَه الأديبُ المصريُّ عباس محمود العقاد، في مقالةٍ بمجلّة الرسالة بعنوان "الحروف اللاتينيّة" يناقش فيها مقترَحَ عبد العزيز فهمي قائلاً بأنّ الكتابة بالحروف اللاتينية قد تضمن للقارئ أن يقرأ الكلامَ على صورةٍ واحدةٍ لكنها "لا تَمنع أن يكتب الناسُ نفسَ الكلمة على صورٍ مختلفةٍ لاختلاف النطق وتقارب الحروف". وهي طريقةٌ تُسهِم في زيادة الحروف في الكلمات حتّى لَيُعَبَّرَ عن الكلمة بضِعْفِ الحروف التي تؤدّيها الأبجديّةُ العربية.

وأمّا زعمُ عبد العزيز فهمي أنَّ الحروفَ العربيّةَ معيبةٌ في ذاتِها، فقد رَدَّه العقّاد في كتابه "اللغة الشاعرة". انطلق العقّادُ مبرِزاً مزيّةَ ترتيبِ الأبجدية العربية، لِما في الحروف المتقاربة من تناسبٍ موسيقيٍّ "لا مثيل له في الأبجديات الأعجميّة التي تلحَق فيها السين بالباء، أو التي يمكن ترتيبُها على غير هذا الوضع دون تغييرٍ في دلالات الألفاظ أو دلالات الأشكال". ويُريد العقّادُ بهذا أنّ الحروف العربية قد رُتّبَت أبجديّاً وفق تشابهٍ في الصور والأصوات ممّا يسهّل على المتعلّم تلقّيها. ويَضرب العقّادُ في ذلك أمثلةً على تجاور حروف الباء والتاء والثاء وتقاربها في الهيئة والمخرَج الصوتيّ. ولا يوجد في العربية صوتٌ واحدٌ من حرفَيْن متلاصقَيْن مثل الأبجديّات الأُخرى، ممّا يجعل صورَ حروفِها أكثرَ وضوحاً.

وأحسبُ أنّ ما سبق ذكرُه ينفي عن العربية ما وَصَفَها به عبدُ العزيز فهمي من ركودٍ ووهنٍ وتعقيد. أمّا إشكالُ الطباعة الذي تعلّل به سابقاً فقد انتفى وتجاوَزه الزمنُ بتطوّرِ المطابع واستيعابِها الأبجديةَ العربية. ومن العَجب أن يَستشهد المرءُ على ضعف لغةٍ ما بتحوّل بعض الأمم عن الكتابة بحروفها، كما كان من شأن سلامة موسى في إكثارِه ذِكْرَ المثالِ التركيّ. وهذا ما بَيَّنَ العقّادُ ضلالَه في كتابه "أشتات مجتمعات في اللغة والأدب"، مُبرهناً على أنّ عوامل السياسة والاقتصاد هي التي دفعت أمماً وشعوباً إلى الكتابة بالحروف اللاتينية، و"لم يكن سببُ هذا الاختيارِ نقصاً عسيرَ العلاج في أصول الكتابة العربيّة".

ويَسوق العقّادُ مثالَ اللغة المَلاويّة، وهي اللغة الرسميّة لكلٍّ من ماليزيا وبروناي وسنغافورة، والتي تحوّل تدوينُها من الأبجدية العربيّة إلى اللاتينيّة إبّان الاستعمار البريطانيّ والهولنديّ الذي فرض هذا التحوّلَ قسراً. وسارت بقيّةُ الدعواتِ إلى تَلْتِين الكتابة العربيّة بدفعٍ من القوات الاستعمارية في القرن الماضي. فقد ذكر الكاتب السوريّ محمد إحسان جعفر في مقالته "مستقبل الكتابة العربيّة" كيف أرسلت وزارةُ المستعمَرات الإنجليزية المُستشرقَ "ديفيد مارغليوث" إلى القاهرة والقدس ودمشق وطهران لدعوة المسؤولين إلى اعتماد الحروف اللاتينيّة. وحاول مارغليوث إقناعَ محمد كرد علي، وهو رئيس المجمع العلميّ العربيّ بدمشق آنذاك، بوجوب إبدال الحروف، فقُوبِلَ برفضٍ قاطع.

واشتدّت هذه الحملة في النصف الثاني من القرن السادس عشر، إذ أُمِرَ سنة 1564 بإحراق كلّ الكتب العربيّة في مدينة فالنسيا. في حين صدر قرارٌ ملكيٌّ يُلزِم الموريسكيّين، وهُم مسلمو الأندلس المتنصّرون، بتعلّم اللغة القشتاليّة في غضون ثلاث سنوات. وما كان ذلك إلّا تمهيداً لقرارٍ آخَر من الملك فيليب الثاني الذي قضى رسمياً سنة 1567 بمنع تداول العربية كتابةً وتكلّماً.

تجرّع أهلُ الأندلس آنذاك نكبةً تلو أخرى حتّى نُكبوا في ألسنتهم. وما عادوا قادرين على المجاهرة بلغتِهم الحافظةِ لدينهم وأيّامهم وأشعارهم. ولكنّ هذا المنعَ دَفَعَ مسلمي الأندلس إلى تدوين كُلِّ ما أمكنَهم تدوينُه من دِينٍ وفقهٍ وأخبارٍ وأشعارٍ، فكأنّما أحسّوا بامتداد الخطر المهدّد للُغتِهم فمضوا يبتغون حفظَها من الزوال. وتعود جُلُّ المخطوطات المتبقّية من إرث المسلمين في الأندلس، وفقاً لما أكدته أستاذة التاريخ الإسبانيّة نوريا دي كاستيّا في مقالةٍ لها بعنوان "الاستخدامات والممارسات المدوّنة في مخطوطات الألخيميادو"، إلى تاريخ النصف الثاني من القرن السادس عشر، آنَ تشديدِ الحظرِ على استعمال العربية، والتي بدا التدوينُ بها آنذاك ضرباً من ضروب المقاومة. ذلك أنّ العربيّة المحكيّة قد غُيّبَت قبل ذلك تماماً في مملكتَيْ قشتالة وأراغون، ممّا دفع سكّانَها من المسلمين إلى ابتداع نمطٍ جديدٍ من الكتابة.

عُرِفَت هذه الكتابة بِاسمِ "ألخيميادو"، وهو مشتقٌّ من كلمة "العَجَمِيّة" في العربيّة، لِمَا يقوم عليه ألخميادو من تدوينٍ لِلَّغةِ القشتاليّة بالحروف العربيّة. وقد ظهرت هذه الكتابة بادئَ الأمر في قشتالة وأراغون آخِرَ القرن الرابع عشر، أي قبل قرار منع تداول العربيّة بقرنٍ ونصف على الأقلّ. ولِأهل الأندلس السّبقُ في ابتداع كتابة الألخيميادو التي أَظهرَت مدى تشبّثهم بكلِّ مكوّناتِ هويّتهم، فجعلوا بينهم "لُغَةً" أبْقَوا فيها على حروف لغتهم، كأنّما يطلبون بهذا شيئاً من الأُلفةِ وحظّاً من التبرّك بهذه الحروف التي دُوِّنَت بها المصاحفُ وحُفِظَت بها الأحاديث النبوية.

أمّا القشتاليّون فحاولوا إخضاع العربية للحروف اللاتينية. فقد وضع المستشرقُ الإسبانيّ بيدرو دي آلكالا سنة 1505 كتاباً بعنوان "فنّ تعلُّم شيءٍ من اللّغة العربيّة"، شرح فيه قواعدَ لهجةِ أهل غرناطة مدوِّناً إيّاها بالحروف اللاتينيّة. ووضع لكلّ حرفٍ عربيٍّ مقابلاً لاتينيّاً يُقاربُ الصوتَ المُؤدَّى. ثُمّ شرح بالقشتاليّة ما أَوردَه من كلام الغرناطيّين، وعُدَّ كتابُه أوّلَ معجمٍ عربيٍّ إسبانيٍّ دوَّن حروف عربية. وما أَتاهُ بيدرو دي آلكالا بَيِّنُ الغايةِ، ذلك أنّه كان ممّن تولّى تنصيرَ المسلمين في غرناطة، ويُجيد العربيّةَ لأنّه منحدرٌ من أصولٍ عربيّة. فلَقَبُ "آلكالا" نطقٌ قشتاليٌّ لكلمة القلعة.

والتجربة التركيّة التي أبدى عبد العزيز فهمي إعجابَه بها ودعوتَه إلى اتّباعها لَم تكُن بمعزلٍ عن باقي الحملات القسريّة التي ذكرناها سلفاً. فإنّ انقلابَ الحرف في تركيا لم يكن نتاجَ بحوثٍ لغويّةٍ أَفضَت إلى اليقين من ضعف الحروف العربيّة فأقرّت إبدالَها بالحروف اللاتينية. وإنّما وَجَبَت قراءةُ هذا التحوّل في إطار توجّهٍ "تحديثيّ تغريبيّ" نَهَجَه أتاتورك لبناء بلدٍ قائمٍ على المُثلِ الغربيّة من سياسةٍ وثقافةٍ ولغةٍ وحروف. ولَم تكن فكرةُ تدوين التركية بالحروف اللاتينيّة مِن بناتِ أفكارِ مصطفى كمال، إنّما سَبَقَته دعوةُ بعض المصلِحين الأتراك، ومنهم حلمي الطوني الذي اقتبس منه أتاتورك فكرة "المؤتمرات"، التي كانت الوسيلة الأكثر فاعليةً وتنظيماً لحشد الناس. وكذلك الصحفيُّ التركيُّ حسين جاهد يالسين الذي اقترح على مصطفى كمال اعتمادَ الحروف اللاتينيّة سنة 1922، فردّ بأنّ الوقت غيرُ مناسب.

ولكنّ سياسة أتاتورك في شؤونٍ ثقافيةٍ أخرى كانت مُنبِئةً بأنّ الوقت المناسب لتغييرِ الحروفِ ليس بعيداً. فقد بدا على الرئيس ولعهُ الشديدُ بالغرب، وحاول جاهداً صَهْرَ هويّةٍ جديدةٍ للأتراك بقطيعةٍ مع الماضي ولحاقٍ بركب الحضارة الغربيّة. ومنه بنى مصطفى كمال دولةً تركيّةً وفقاً لتصوّر الدولة القوميّة الحديثة مُعلناً بهذا نهاية عهد الخلافة العثمانية. أكّد أتاتورك ذلك بقراره وما أدخله لاحقاً على الدستور التركيّ من تعديلاتٍ سنة 1927، أبرزُها حذفُ النصِّ على الدِين الإسلاميّ ديناً للدولة. فالدُول المتحضّرة، وفقاً لمصطفى كمال، لا ينبغي أن يكون لها دِينٌ، فالدِينُ للأفراد لا للدول.

وقاد أتاتورك حملةَ تغريبٍ أهمُّ وجوهِها تغريبُ اللّغةِ ذاتِها. فلكلٍّ من الشعوب "المتحضّرة"، وفق وصفِه، ألسنتُها الخاصّة. وهذا ما سعى مصطفى كمال إلى إرسائه. فصدر سنة 1928 قرارٌ رسميٌّ باعتماد الحروف اللاتينيّة لكتابة التركيّة وحُظِر بذلك استعمالُ الحروف العربيّة. وقد جاء في نصّ هذا القانون الجديد أنّ الأمّة التركيّة تحتاجُ إلى أداةٍ للتعبير عن لغتِها الجميلةِ لتجتازَ بها حقبةَ الجهل عاجلاً.

ولأتاتورك آراءٌ خاصّةٌ بشكل الأبجدية التركيّة الجديدة. إذ رفض أن تشتمل على حروفٍ مزدوجةٍ معبّرةٍ عن صوتٍ واحد. فأنشأ لجنةً لغويةً لاعتماد الحروف اللاتينية وتكييفها بهدف ملاءمة التركيّة. وقد أوجدت هذه اللجنة حروفاً جديدةً، هي عينُها الحروف اللاتينية لكن بإضافة شَرْطةٍ على بعض الحروف ونقاطٍ على أخرى. وعارض مصطفى كمال دعواتٍ طالبَت بالسماح بمواصلة العمل بالحروف العربية إلى جانب الحروف الجديدة، لِما رآه في هذا من تعطيلٍ لحركة النهوض والتعلّم، بل عودةٍ إلى الوراء.

ولكنّ تجربة تغيير الحروف هذه لم تكن استجابةً لرغبةٍ شعبيّةٍ ولا نتاجَ يقينٍ من ضعف الحروف العربيّة. إنّما كانت أمراً مفروضاً من الرئيس الذي اختصر إرادةَ الأمّةِ في إرادته، وهذا ما عبّر عنه في خطابٍ له قائلاً إنّ هذه التغييرات ليست نابعةً من شخصِه أو من غيرِه بل من قلب الأمّة، وأنّه ليس إلّا عاملاً على تحقيق مطالب شعبه. ثُمَّ اختتم حديثه قائلاً: "من يغلق قلبه وعقله دون هذا التطور فسيكون قَدره أن تطأَه أرجُلُ التركيّ القويّ". وهكذا كان أتاتورك، بعد تأكيده خدمة أماني الأمّة محافظاً على نبرة التهديد لكلّ مخالفٍ، وهي النبرة التي خاطب بها أحدَ أئمّة المساجد بعد زيارةٍ تعلّميّةٍ له تخصّ الحروف الجديدة، إذ قال له "تَعَلَّم هذه الحروف، وشَجِّع الجميعَ على تعلّمها. يجبُ أن تكون قد حفظتَها حين أعودُ مرّةً أخرى إلى هنا". وفقاً لما ذكره كلاوس كرايزر في كتابه "أتاتورك: سيرة حياته" الذي ترجمَته سُميّة قوزال ونُشر سنة 2023.

بَيد أنّ "قرار الأمّة" لم يمرّ بلا معارضةِ عددٍ من المثقّفين والعلماء ورجال الدين والأساتذة بجامعاتِ إسطنبول. فقد أبدى عصمت إينونو، رئيسُ وزراء تركيا آنذاك، رفضَه تغييرَ الحروف. حتّى أنّ عبد العزيز فهمي نفسَه قد أشار في نصِّ مقترَحِه إلى شهادةٍ نَقَلَها عن أحد نُظَّارِ المدارس الابتدائية بالأناضول، يقول فيها إن الأتراك قد امتعضوا بادئَ الأمرِ من قرار تبديل الحروف ومَنعوا أولادَهم من الذهاب إلى المدارس. ولكنّ تلَطُّف الأساتذة بهم، وتدخّل الحكومة أزال التوجّس.

وللعملِ على إرساء قرار الأمّة، سُنَّت عقوباتٌ للمتغيّبين عن مدارس تعليم الحروف الجديدة، كدفع غراماتٍ ماليّةٍ والفصل عن الوظيفة العموميّة. وتحدّث الكاتب المصري مدحت عبد الرازق في كتابِ "أتاتورك وما خَفِي" المنشور سنة 2021، عن عقوباتٍ تتراوحُ بين السجن والتعذيب والإحالة إلى المصحّات العقليّة لمن يؤذّن بالعربيّة، بعد أن أَمَرَ مصطفى كمال بترجمتِه ورفعِه بالتركيّة. واتّجه أتاتورك في عديدٍ من خطاباته إلى ازدراء اللغة العربية وحروفها ليقلّل من شأنها في عيون الأتراك. ومن ذلك كلمتُه ليلةَ الإعلان عن الحروف الجديدة، إذ أكّد وجوبَ استيعاب الأتراك حروفَهم الجديدة ليستطيعوا التخلّص من الحروف العربيّة التي لا يفهمونها، والتي قيّدت عقولَهم بأغلالِها قروناً طويلة.

في ردِّه على إشادة عبد العزيز فهمي بالتجربة التركيّة، نَبَّه محمد كرد علي إلى أنّ العربية مختلفةٌ عن التركيّة، بقوله إنّ الأتراك إذا أرادوا العبثَ بلُغتِهم والقطيعةَ مع ماضيهم الممتدّ ستّةَ قرونٍ، فإنّه لا سبيل إلى نقل هذا العبثِ إلى العربية، لأنّ مآلَه إلى هدمِ تراثٍ علميٍّ وأدبيٍّ ودينيٍّ يزيد عن خمسة عشر قرناً. وهذا ما أشار إليه الكاتب والناقد المغربيّ عبد الفتّاح كيليطو في كتابه "لن تتكلّم لغتي" المنشور سنة 2002، بذكرِه ميزةً في العربيّة المكتوبة لم تتغيّر في عمقها ولم تطرأ عليها إلّا تغييراتٌ طفيفةٌ تاريخياً. ومنه يقرُّ كيليطو بأنّ الذاكرة الأدبيّة لدى العربيّ مختلفةٌ عن تلك التي يمتلكها الأوروبيّ. ذلك أنّه إذا ما راعينا العاملَ اللغويّ فإنّ ذاكرة العربيّ اللغويّة الأدبيّة "تخترقُ خمسة عشر قرناً وتمتدُّ إلى المعلّقات … بينما لا تتجاوز ذاكرة الأوروبيّ خمسة قرون". ويضيف كيليطو أنّ الأدب الفرنسيّ المقروء مباشرةً لا يبدأ عند القارئ الفرنسيّ إلّا من القرن الخامس عشر، أمّا ما سبق فلا يُقرأ إلّا مُترجَماً إلى الفرنسيّة الحديثة مع شروحٍ مُستفاضة. عكس العربيّ الذي لا يصعب عليه فهمُ آثارِ ابن المقفّع المكتوبة في القرن الثامن الميلادي، أو كُتبِ أبي حيّان التوحيديّ من القرن العاشر. وهذه ظاهرةٌ غريبةٌ عجيبةٌ، بوصف عبد الفتّاح كيليطو، يقلُّ أن نجد لها مثيلاً لدى شعوبٍ أخرى.

ولم تَسلم تركيا من تضرّر ذاكرة أهلها الأدبيّة. فقد جاء في شهادة الناظر التي نَقَلَها عبد العزيز فهمي أنّ أكبر مساوئ الكتابة الجديدة أنها "قطعت الصلة بين الجيل الجديد وبين مُخلّفات السلف في العلوم والآداب والفنون". وهذا ما استشعر خطرَهُ الأديبُ والمؤرّخ الإيرانيّ عبّاس إقبال آشتياني، إثر توجّه المستشرق مارجليوث إلى طهران آملاً أن يستجيب شاهُ إيران لدعوة تَلْتِين الحروف تأسّياً بأتاتورك. فأكّد عبّاس إقبال على ضرورة التعلّم من دروس التاريخ مخاطباً العرب: "فاتركوا معاشرَ العربِ حروفكم إذا شئتم، أمّا نحنُ فلن نتركها، فإنّ العاقلَ لا يُلدغُ من جُحرٍ مرّتين". وذكر إحسان جعفر في مقالته "مستقبل الكتابة العربية على ضوء معركة الحروف العربية والحروف اللاتينية" في مجلة اللسان العربي، أنّ الفُرس قد نُكبوا في تاريخهم الأدبيّ مرّتَيْن جرّاء مسألة تغيير الحروف، فقد كان لهم أدبٌ وشعرٌ وحكمةٌ مدوّنةٌ بالفارسيّة القديمة، فلمّا اعتمدوا الحروفَ الفهلويةَ ضاع كلّ هذا التراث. ثمّ جدّدوا آدابَهم وآثارَهم بالحروف الجديدة حتى جاء الإسلامُ فأخذوا الحروفَ العربيّة وانقطعت صِلتُهم بتراثهم الفهلويّ مرّةً أخرى.

ينطلقُ اللغوي السعوديّ عبد الرزّاق القوسي في كتابه "العربيّة بالحروف اللاتينيّة" المنشور سنة 2019 من هذا الإشكال، ذاكراً أنّ الطريقة التي كُتب بها اسم عائلته في جواز سفره تختلفُ عن طريقة كتابته في جواز ابنه، والتي بدَورِها تُخالِف جوازَ أخيه، ليغدوَ كلُّ واحدٍ منهم سليلَ عائلةٍ أُخرى. هذا فضلاً عن اتّصال هذه المشكلة حتّى بالأسماء المتداولة، فَاسْمُ مُحَمَّد مثلاً يمكن كتابته بأشكالٍ عدّةٍ بالحروف اللاتينيّة.

ويفضي تعدّد الكتابات إلى مشاكل أمنيّةٍ، من قبيل الالتباس عند التحويلات البنكيّة، وسهولة انتحال الشخصية بتغيير تهجئة الأسماء، ممّا قد يورِّطُ أناساً أبرياء ويضعهم محلّاً للشُبهة. بل قد أدّى هذا الإشكال، وفقاً لعبد الرزّاق القوسي، إلى صعوباتٍ كبيرةٍ لدى البنوك الغربيّة عند محاولتها تجميدَ أصول زعماء الأنظمة التونسيّة والليبيّة والمصريّة إبّان الربيع العربيّ، بسبب تعدّد طرق كتابة أسماء أصحابها بالحروف اللاتينيّة، لا سيّما بشأن اسم الزعيم الليبيّ السابق مُعمّر القذّافي. ولهذا قدّم عبد الرزّاق القوسي مُقترَحاً يروم به توحيد كتابة الأسماء العربية بالحروف اللاتينية، وفق قواعد معلومةٍ للجميع وتُحدِّدُ مقابلاً لاتينيّاً وحيداً لكلّ اسمٍ عربيٍّ، لتفادي ما يُحدِثه تعدّد الكتابات من لبسٍ وتضليل. وأكّد القوسي اختلافَ فكرته عن مقترح عبد العزيز فهمي الذي وصفه بالضعف والتهافت، ذلك أنّ صاحبَه قد أخذ يعيبُ العربيّةَ وحروفَها ثمّ لم يقدّم أبجديّته إلّا باختصارٍ لا يبينُ عن كيفيّة تطبيقه في النحو والإملاء.

وتناول القوسيُّ شأنَ كتابة "الفرانكو آرابِك" فيعزوها إلى انعدام أبجديّةٍ لاتينيّةٍ موحَّدةٍ من جهةٍ، ودليلاً على قلّة العِلم بقواعد العربيّة من جهةٍ أخرى. ذلك أنّها خليطٌ من اللهجات واللغات والأرقام ينحصر تداولُها في مواقع الإنترنت. فهي بالتالي ليست بأبجديّةٍ علميّةٍ، ممّا يجعل التعويلَ عليها في مسألة توحيد الكتابة مردوداً.

وقبل عرضِ مقترحِه، أشار عبد الرزّاق القوسيّ إلى منهجِه المعتمَدِ القائمِ على دراسةٍ مستفيضةٍ للّغاتِ المكتوبةِ باللاتينيّة، خاصّةً تلك التي تحوي كلماتٍ عربيّةٍ، كالتركيّة والمالطيّة والكرديّة والإندونيسيّة وغيرها. واستعانَ بالألفبائيّة الصوتيّة الدوليّة، وهي نظامُ كتابةٍ يشمل جميعَ الوحدات الصوتيّة في كلّ اللغات، ومنه يكون لكلِّ صوتٍ حرفٌ خاصٌّ يرمز إليه. وجاءت أبجديةُ القوسيّ على شكل توليفةٍ بين الحروف المزيدة في اللغات المذكورة، والتي تدخل عليها الشَرْطات والنقاط، وبين الأبجدية الصوتية الدولية. فاستعار لصوت الحاء حرفَ "إتشْ" بالأبجدية اللاتينيّة مع دخول شَرْطةٍ عليه. وأخذ من الأبجدية المالطية حرفَ "جي" اللاتينيّ الذي تعلوه نقطةٌ للتعبير عن صوت الجيم وتمييزها عن الجيم المصريّة.

ويرى عبدُ الرزاق القوسيّ وجوبَ تعويض الحركات بحروفٍ لاتينيّةٍ تؤدّي الأصواتَ نفسَها وتُدرجُ داخل الكلام. وعَمِدَ بغايةِ التسهيل إلى حذف الفروق بين همزتَي الوصلِ والقَطع. وأكّد وجوبَ كتابة الكلمات عند نقلها وفق النطق الفصيح تفادياً لتعدّد الصور. واقترح في هذا أن تقسّم كلّ كلمةٍ لمقاطع صوتيّة ثمّ تُكتبَ على أساس هذا التقسيم حتّى تروّض النفس على الطريقة الصائبة في الكتابة.

ليس هذا المقترح، على رأي صاحبه، دعوةً إلى التخلّي عن الأبجدية العربية وإبدالها باللاتينيّة. وإنّما هو نسجٌ على منوال اللغات الصينيّة والروسيّة والهنديّة التي أَوجدَت أبجديّاتٍ لاتينيّةً موحَّدةً تناسب أسماءها. ثمّ أن فكرة التوحيد هذه، إذا ما طُبِّقت، ستعود بكثير المزايا على العربيّة والناطقين بها وحتّى لمن أرادوا تعلّمها. ذلك أنّ إيجاد أبجديّةٍ لاتينيّةٍ تؤدّي كلَّ أصوات العربيّة سيُيَسِّرُ على الأجانب النطقَ الصحيحَ لألفاظها.

ربما لَم تَحتجْ "لغة الفيسبوك" إلى كلِّ هذا التنظيرِ أو الجدال الفكريّ. لكنّها انتشرتْ وما زالتْ تنتشرُ، لا سيّما مع ضعفِ المقرراتِ الدراسية وطرق تدريسِ العربيةِ واندفاعِ الآباءِ من الجيلِ الجديدِ إلى تدريسِ أولادِهم في مدارس تعلّم الإنجليزية وغيرها من اللغاتِ العالمية. نعم، انتفت الأسباب التي دفعت أمثالَ عبد العزيز فهمي للبحثِ عن أبجديةٍ لاتينيةٍ لكتابةِ العربية، فالعربية الآن من اللغاتِ الأساسية في الأمم المتحدة، ويندرُ وجودُ جهازٍ إلكترونيٍّ لا يتعرّفُ على الأحرفِ العربيةِ، ولكن ثمّة ما يدفع الأجيالَ العربية الجديدةِ إلى هجرةِ الحرفِ العربيّ فقد دخلتْ كلماتٌ جديدةٌ على ألسِنتِهم لا يعرفونَ كيفَ يكتبونها بالأحرفِ العربية التقليدية. فمع استيعابِ العربيةِ لأحرفٍ جديدةٍ كما أخبرتُ في حالةِ الأحرفِ الفارسيّة، إلّا أنّها تظلّ أحرفاً غيرَ رسميّةٍ وغيرَ معترفٍ بها حتى يومنا هذا.