ومع سلسلة الأحداث الكارثية التي مرّت على لبنان من انهيار اقتصادي وفشل "انتفاضة 17 تشرين" 2019 وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت سنة 2020، ظهرت مجموعة من الأفلام المصنّفة خيالاً علمياً في قالب هجين من الفيديو والوثائقي. نبهت إلى هذا التوجه المخرجة والمبرمجة الفنية نور عويضة في سلسلة عروض أفلام بعنوان "بدا الواقع مختلفاً" قُدّمت أول مرة ببيروت في مارس 2024، ثم في مدينة مونتريال في كندا في شهر أبريل. يقف خلف سلسلة العروض هذه فنانون ومخرجون تجريبيون، بينهم لبنانيون أعادوا المكانة لأفلام الخيال العلمي التي تتحدث عن نهاية العالم. تركّز سلسلة العروض على "الطرق التي تنتِج بها الصور الوثائقية خيالاً تخمينياً، في أزمنة تتسم باضطراباتٍ وتحولاتٍ كبيرة"كما ورد في التعريف الذي وضعته المخرجة نور عويضة.

من بين سلسلة العروض ثلاثةُ أفلامٍ ركَّزت على ابتكار مساحاتٍ جديدة للتفكير بالكارثة اللبنانية استناداً إلى عناصر من الخيال العلمي الديستوبي. أُنتجت هذه الأفلامُ كلُّها سنةَ 2023 وهي "الحديقة السرية" لنور عويضة، و"فوائض المرونة" للارا تابت، و"أرشيف المستقبل" لجيورجيو باسيلا. وأنا أستعمل ديستوبيا هنا نقيض مصطلح يوتوبيا، وقد اصطلح عربياً على ترجمة ديستوبيا بالمدينة الفاسدة ومقابلها المدينة الفاضلة، ويصف هذا المصطلح مآل المجتمع بسبب أحداث داخلية أو تدخلات خارجية.

يمكن رؤية اختيار الخيال العلمي الديستوبي ترجمةً لمشاعر الإحباط وانغلاق الأُفق بعدَ دخولِ البلاد سنةَ 2019 مرحلةً جديدة من الكارثة، تتسم بالانهيار الاقتصادي والمؤسساتي وتلاشي الأمل بظهور صيغة سياسية تعيد الاستقرار. يؤدّي الخيال الديستوبي هنا إلى استبدالِ القلق من المستقبل والمخاوف من اقتراب الكارثة، بسيناريوهات متخيلة عن حدوث الكارثة فعلياً، يواجه فيها المجتمع مصيراً واحداً ينتهي بفنائِه أو خلاصه.

تشترك الأفلام، في الوقت نفسه، باختيار سيناريوهات خارقة للطبيعة تحاول إضفاء السحر على علاقة المشاهد مع الواقع اليومي، عكسَ الواقعية المهيمنة سينمائياً. يعتقد المخرجون الثلاثةَ أنَّ هذه الواقعية عاجزة عن ابتكار أساليبَ جديدة لفهم العالم الكارثي الذي يحيا فيه اللبنانيون. يهدف إضفاء السحر في هذا السياق إلى تحقيق خرقٍ في العلاقة مع الواقع، أو على الأقل تهديد القوالب الفكرية الثابتة التي نستخدمها لرؤية الأشياء حولنا. تأتي العناصر الخارقة للطبيعة من التراث السحري والأسطوري المحلي، أو من العناصر النمطية الموجودة في الخيال العلمي. ويحصل كل ذلك بالاعتماد على قالب فنيٍّ هجين يعتمد على الأسلوب الوثائقي بطريقة تعطي الانطباع عند المشاهد أنه أمام أحداثٍ حقيقية، بينما تُوَظَّفُ عناصر من الفيلم الروائي والفيديو التجريبي، ليضيع بذلك الفارق بين الواقعي والخيالي.

من مزايا أفلامِ الكارثة إلغاؤها المنطقَ الزمانيَّ والمكانيَّ المألوفَ لنا، وإعلاؤها من زمنية الهاوية والقدرة على المقاومة المتجليّة في ابتكار أساليب جديدة للبقاء على قيد الحياة. تقول الباحثة في علم الجماليات أم الزين المسكيني في كتابها "الفن وسرديات المستقبل"، المنشور سنةَ 2023، "تسلّم هذه الأفلام المخيلة زمام الحكم، بهدف مواصلة الحفاظ على الأمن الرمزي أو النفسي للإنسان، حتى في أحلك اللحظات وأكثرها هشاشة". لا تحصر أم الزين وظيفةَ المخيلة بصفتها شرطياً مخوّلاً بالحفاظ على الأمن النفسي للإنسان، لكن أيضاً بصفتها أداةً قادرة على دفعه للإبحار إلى أمكنةٍ جديدة تفتح أبواباً جديدة في الوعي، خارج الواقع الكارثي الذي يحيا فيه.

يقع لبنان وبلدان العالم الثالث في صلبِ معادلةٍ ترسمُ ملامَحها رأسمالية قائمةٌ على تدمير المجتمع والأرض. فشعوب هذه المناطق يعايشون تداعيات الكارثة، بينما يمتلك المتسبّبون بها أنظمةً وشبكات أمان قادرة على الصمود. والمفارقة أنَّ حاضرَنا الكارثيَّ في العالم الثالث يُصوَّر في أفلام الديستوبيا الأمريكية على أنه مستقبل الغرب، كأننا وصلنا إلى المستقبل قبل أوانه.

في أوج الحرب الأهلية اللبنانية سنةَ 1985 قدّم الأخوان يوسف وفؤاد شرف الدين أوَّلَ فيلمٍ لبنانيّ من الخيال العلمي بعنوان "الرؤية". زمن قصة الفيلم في المستقبل، بعد سنواتٍ من حربٍ نووية دمّرت الحضارة الإنسانية عدا مجموعاتٍ متصارعة تعيش حياةً بدائية. استخدم الفيلم الأحياء المدمَّرة وسط بيروت ديكوراً لعالم ما بعد الكارثة، مما أعطى بُعداً رمزياً للقصة التي تحكي عن صراع بين مجموعتين وقبيلتين، فمع سياقها المستقبلي المتخيَّل كانت القصة كناية عن الحرب الطائفية بين المسيحيين والمسلمين في بيروت.

بقي فيلم "الرؤية" عقوداً النموذجَ الوحيدَ المُنْتَج ضمنَ الخيال العلمي في لبنان. يُعدُّ النمط نادرَ الحضور في العالم العربي لأسباب عدّة، أهمُّها عدمُ وجود التصورات المستقبلية نفسها في الغرب، وغياب الإنتاج العلمي والابتكار التقني الذي يثير مخاوف من استخدامات خاطئة قد تؤدي إلى سيناريوهات كارثية. يرتبط غياب النمط في لبنان بضعف السوق السينمائية، الذي يترجم عجزاً عن إنتاج أعمال غير الدراما والكوميديا السائدة. أما السينما المستقلة أو البديلة فما زالت أسيرة تيار مهيمن ينشغل بمعالجة القضايا الاجتماعية والسياسية من غير محاولة الابتعاد عن الواقعية السينمائية السائدة. إذن تغيب عن المشهد أنماط الخيال التأملي التي تحاول الانقلاب على مظاهر الواقع الفيزيائي أو التصور الزمني المتعارف عليه. ينضوي تحت هذه الخانة كلٌّ من الخيال العلمي والكارثي وأنماط مثل الرعب والخيال.

ظهرت في لبنان استثناءات في العقدين الماضيين لأفلام الخيال التأملي. أحدها فيلم "أطلال" سنةَ 2006، لغسان سلهب الذي يناقش رحلة تحوّل طبيب لبناني إلى مصاص دماء في مدينة تصير متوحّشة. ثم فيلم "آخر أيام رجل الغد" سنةَ 2017 لفادي باقي الذي يحكي قصة رجل آلي متهالك ومنسي منذ حقبة الاستقلال. وصدر فيلم وسام شرف "حديد بطاريات للبيع" سنةَ 2023 والذي يتابع يوميات عامل سوري يحاول الهروب من لبنان مع حبيبته، بينما يتحوّل جسده إلى نوع من المعدن يأكله الصدأ تدريجياً.

تعكس هذه النماذج أجواء التشاؤم المهيمنة في لبنان منذ عقدين على الأقل بسبب عودة الاستقطاب الطائفي، وتصدع مسار بناء الدولة بعد انتهاء الحرب الأهلية. لكنَّ لجوء هذه الأفلام إلى عناصرَ خيالية، لم يعكس تحولاً في الفضاءات التي تتحرك بها الشخصيات أو القوانين التي تسير على أساسها المدينة. يظهر ذلك في بقاء أشخاص يمتلكون قدرات خارقة، على الهامش، شبه منبوذين من المدينة التي أخضعتهم لشروط الواقع ونزعت عنهم أي قدرة على الفعل والتغيير.

يُسهم تأسيسُ مهرجان "مسكون" لأفلام الرعب والخيال العلمي والتشويق في بيروت سنةَ 2015 في تغيير المشهد، لا سيما بعد إضافة مسابقة للأفلام القصيرة تشجِّع طلاب الجامعات على صناعة أفلام من هذه الأنماط. لكن لا يمكن فصل ظهور المهرجان عن زيادة تقبل أفلام الرعب والخيال التأملي في العالم العربي مع ظهور تجارب تقدم هذا النمط السينمائي خصوصاً في شمال أفريقيا، إذ حازت هذه الأفلام على اهتمام عدد من المهرجانات العالمية، واستخدمت التراث السحري والغيبي في سياق نقدٍ متوارٍ للقيم الاجتماعية المحافظة.

خُنِقَت في بيروت المساحات العامة منذ الحرب الأهلية ومُنِعَ السُّكَّان من دخول المساحة الخضراء الوحيدة في المدينة "حرش بيروت" بحجة عدم وجود بنية تحتية قادرة على استيعابهم. لا تنفي نور أن قصة حرش بيروت كانت حاضرة في ذهنها عند كتابة الفيلم قائلةً: "حرش بيروت ظاهرة بالنسبة لي؛ حين فتح أبوابه للمرة الأولى عام 2015 بعد عقود من الإغلاق، ثمَّ أعيد إغلاقه لعامين قبل أن يُعاد فتحه من جديد عام 2017، لم أصدق أن هناك مساحة بهذه الضخامة في صلب المدينة، لكن في الوقت نفسه مخفية عن العيون وممنوعة علينا".

من مزايا الحرش أنه يفصل بين ثلاثةِ مدن داخل مدينة واحدة، هي: بيروت الشرقية ذات الغالبية المسيحية، والضاحية الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، وبيروت الغربية ذات الغالبية السنية. شهد المكان في الحرب الأهلية معاركَ بين الميليشيات المسيحية والمسلمة، ووُضعت على حدوده حواجز القتل على الهوية. وثمّة كلام عن استخدامه، مع ميدان سباق الخيل المجاور له، مكاناً لمقابر جماعية.

الغريب أن بلدية بيروت منعت اللبنانيين من دخول الحرش سنوات، بينما سمحت لفئاتٍ من الأجانب والأوروبيين باستعماله ساعاتٍ محدّدة للاستمتاع بطبيعته. لا تملك الدولة رؤية واضحة للتعامل مع الحدائق والمساحات العامة، لكن ليس مبالغاً لو استنبطتُ أنها ترفضُ وجودَ أمكنة مشتركة بين اللبنانيين، بما أنها تكوّنت في الأساس من طبقة سياسية من زعماء ميليشيات متقاتلة، وليس من أحزاب متنوعة طائفياً وصلت إلى الحُكم بديمقراطية.

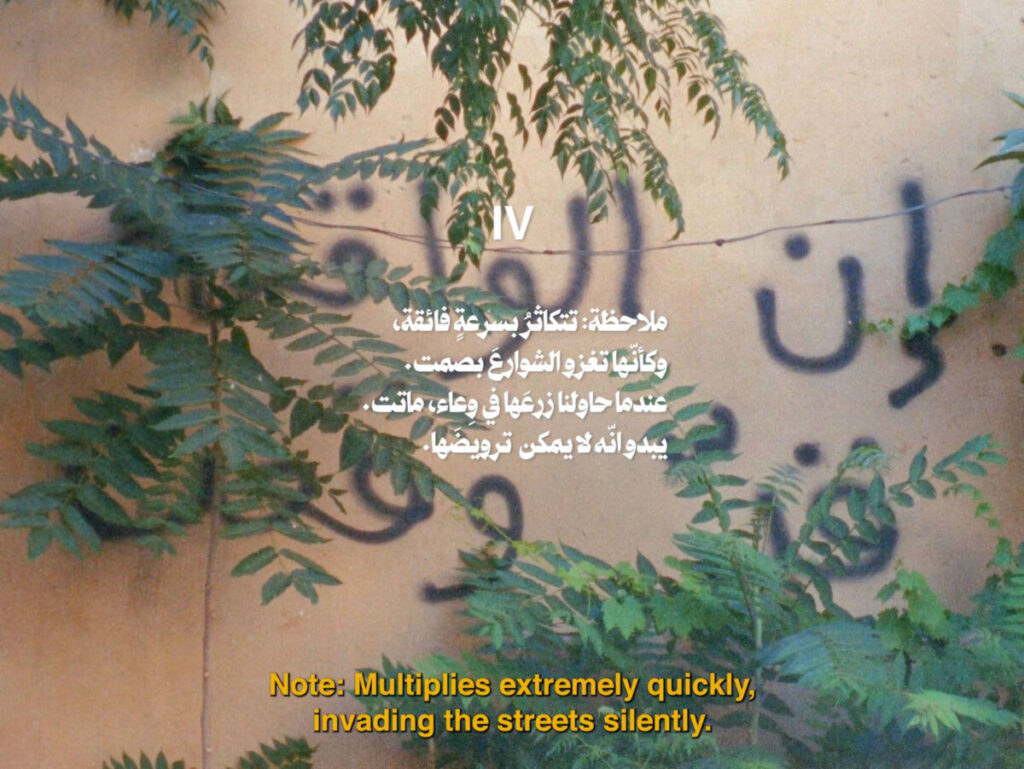

لكن تحولت الحديقة السرية في النهاية إلى تهديدٍ بعد أن سرب منها أصناف متطفلة من النباتات التي يحاول السكان السيطرة عليها، قبل أن تُحتلّ المدينة تدريجياً فيصبح الناس "كأنهم نسخ شبيهة بأنفسهم". تقول نور إنَّ الحديقة في الأصل مساحة قائمة على السيطرة والتنظيم لها حدود معينة تضم النباتات ذات الأصول المختلفة: "هي بشكل أو آخر أمكنة شبه استعمارية ليس بالمعنى الغربي فقط وتسيطر على الأرض والطبيعة". نرى في بيروت اليوم أنواعاً كثيرة من النباتات تعودُ أصولُها إلى بلدان أخرى من العالم، أتى بها أحدهم وزرعها في حديقة قبل أن تتسرّب إلى المدينة. لذلك، فإن فكرة التسرّب المرتبطة بسيناريو الفيلم الديستوبي ترتبط بالتغيير وقدرة الفضاء العام على التأثير بالمدينة.

تحرص نور، في الوقت نفسه، على عدم رؤية عوالم الطبيعة بصفتها أمكنة رومانسية أو يوتيوبية يمكن اللجوء إليها هرباً من المدينة، كما تُصوَّرُ في السينما عادةً. وفي لقاء مع مجلة "الفِراتْس" تقول نور "صحيح أن بيروت مدينة إسمنتية، لكن هناك نباتات بريّة عشوائية في كل مكان تشكل عوالم طبيعية ونوع من الحدود بين المباني والأحياء. نتذكر أنَّ خط التماس الذي كان يفصل بين بيروت الشرقية والغربية، أُطلق عليه اسم الخط الأخضر في الحرب الأهلية، لأنه أصبح مكاناً خالياً من الحياة باستثناء النباتات العشوائية والمتوحشة التي ملأت أرجاءه. من هذا المنطلق، لا أريد رؤية الطبيعة بطريقة نمطية على أنها مكان نعود إليه فقط. يمكن أن تكون مصدراً للتوتّر والتهديد. نهاية العالم التي نخاف منها أو نحاول عدم الوصول إليها هي نهاية عالمنا نحن البشر، لكن ليس عالم النباتات الذي سيبقى مستمراً من بعدنا".

أوحت لها هذه التجربة بتوظيف الأحياء عموماً والبكتيريا خصوصاً لنسج عالم خيالي. تقول لارا في حديث مع مجلة "الفِراتْس": "لطالما أثارت اهتمامي البيولوجيا بصفتها وسيطاً يسمح لي بالتعامل مع كائنات غير بشرية، ورؤية كيفية تصرفها وتأثيرها في عوالمنا. من بين هذه الكائنات، البكتيريا التي تعيش في عوالم مجهرية تتحرك حولنا وتمتلك ارتباطاً وثيقاً بحياتنا، لكنها في الوقت نفسه غير مرئية. يدرس العلماء هذه العوالم باستعمال لغتنا البشرية، مثل الحديث عن حروب فيما بينها أو عن هروبها من المختبر. في الوقت نفسه تُعتبر البكتيريا مجالاً للتواصل ونقل المعلومات التي يمكن تحليلها لفهم ما تحاول قوله لنا، كما هو الحال مع الفضلات التي تخبرنا عن أمراضنا وانعكاس الصدمات النفسية علينا، كما تخبرنا عن معنى العيش في مناخات كارثية".

تذهب لارا في هذا المشروع إلى مكانٍ أبعد من المشاريع السابقة. ومن ناحية توظيف البكتيريا لأهداف طبية ففي الجزء الثاني من الفيلم خُلقت فرص جديدة لهذه البكتيريا للتكاثر والانتقال إلى عوالم مدينية. إذ تنتقل من أمعائها إلى "أمعاء المدينة" المتشكِّلة من المجارير المتشابكة في الفضاءات السفلية في تكثيف ساخر لشعار يُتناقل بكثرة في بيروت عن قدرة السكان على الصمود بوجه المصاعب والأزمات.

تنطلق لارا في هذا الجزء من افتراضين، الأول يخلط الجدية والسخرية في قالب من الخيال العلمي، وهو أن تشابك عوالم المجارير البكتيرية أسفل المدينة يؤدي إلى تأثيرها المتبادل على بعضها البعض. والثاني أقرب إلى الواقع وهو أن هناك اضطرابات معوية مشتركة بين سكان بيروت بسبب معاناتهم من تجارب متشابهة عاشوها في السنوات الماضية، لاسيما تفجير 4 آب 2020 والانهيار الاقتصادي سنةَ 2019. انطلاقاً من هذين الافتراضين، تقرر لارا إدخال البكتيريا المعدَّلة جينياً في مواضع مختلفة من المجارير، بالاعتماد على خرائط تظهر تشابكها، لخلق سيناريوهات للتكاثر والتواصل بينها. والهدفُ من ذلك خلقُ عالمٍ سفلي جديد هو مدينة بكتيرية تصارع المدينة القديمة، إلى أن تحلّ مكانها، على أمل أن تنعكس التبدلات في العالم السفلي إلى تحوّل في الأعلى يؤدي إلى ظهور مدينة شبه يوتيوبية، يتسم مجتمعها بالمرونة والقدرة على التأقلم في مواجهة الصعوبات.

تتحول فضلاتُ المدينة من عنصرٍ يُمثل أسوأ مخاوفنا التي ننكر وجودها ونحرص على إخفائها في عالم سفلي مظلم وبعيد عن العيون إلى سبيل خلاص المدينة، وتُحوِّل سكانها إلى كائنات خارقة. علماً أن هذه الرؤية اليوتوبية تمتلك عنصراً ديستوبياً. فتعديل سلوكيات السكان يؤدي إلى خلق نسخٍ متشابهة منهم، أقلّ فردانية ورغبة بالتمرد بسبب قدرتهم الفائقة على التأقلم في الأزمات، مما يصبّ بالنهاية في خدمة السلطة الخائفة من حدوث تمردٍ شعبي جديد.

يعزز من الإحالة إلى الديستوبيا أنه، ومنذ النماذج الأولى لنمط الخيال العلمي الديستوبي التي ظهرت في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى، تستخدم الهندسة الحيوية أداةً بيد السلطة للتخفيف من فرص التمرّد عليها. وهو ما كان في ما روايات صارت أفلاماً، مثل "عالم جديد رائع" (1932) لألدوس هكسلي مروراً بـ"تحت أرض انكلترا" (1936) لجيمس أونيل و"يمكننا الاحتفاظ بتلك الذكريات كاملة نيابة عنك" (1966) لفيليب ديك التي اقتبس عنها فيلم "الاستدعاء الكامل" عام 1990. التي تشترك بتصوير محاولات التحكم بعقول المواطنين، بخلق مجتمعٍ متجانس ومثالي يضمّ أصنافاً مبرمجة مُسبقاً ومتشابهة.

يذكر هنا أن لارا تخبرنا في بداية الفيلم أن الدافع وراء ما قامت به جاء نتيجة ردّ فعلٍ على الانهيار الاقتصادي، لاسيما توقف الخدمات في القطاع الصحي، وفقدان نسبة كبيرة من الأدوية من الصيدليات، ولهذا السبب عُرض الفيلم في المرة الأولى داخل صيدلية في بيروت ضمن تجهيزٍ فني متعدد الوسائط بتكليف من مؤسسة "تيمبوراري آرت بلاتفورم". لكن في النهاية فشلت باستخدام الخيال العلمي للوصول إلى نتيجةٍ أفضل من هذه الأدوية، خصوصاً مضادات الاكتئاب التي يلجأ إليها اليوم قسمٌ كبير من اللبنانيين لتخفيف التوتر وما يترتب عليه من انعكاساتٍ صحية، مقابل ضريبة التخلّي عن الإحساس بالضغوط اليومية والقدرة على الغضب والانفعال.

يركز فيلم جورجيو باسيل على عدساتٍ لاصقة عُثِرَ عليها فجأة في المدينة، قادرة على إظهار مشاهد من أمكنة وأزمنة مختلفة. في البداية يسود الظن أنها رؤى من المستقبل، لكن يتضح لاحقاً أنها تختلف باختلاف مشاعر من يختبرها وأهوائه، فتصبح أقرب إلى الهلوسات أو الأحلام.

يخبرنا الفيلم أن ظهور العدسات حصل وقت الغروب في الرابع من يناير 2020، وهو توقيت تفجير المرفأ لكن مع استبدال الشهر فقط، إذ وقع التفجير في غروب الرابع من أغسطس 2020. يؤكد هذا التطابق، بين ظهور العدسات وكارثة المرفأ، أن الرؤى التي تنقلها العدسات فعلياً هي رؤى كارثية. تصف إحدى الشخصيات المشاهد التي تراها أنها "تشبه الشاطئ البحري الصناعي قرب منطقة الدورة في بيروت"، وهي منطقة تبدو مثالية لتكون موقع تصوير فيلم ديستوبي بسبب تلوثها واختفاء الحياة البشرية منها، بينما يصف آخر أمكنة مليئة بالناس والأسواق لكن "من دون حياة ووجود لأي مظاهر التكنولوجيا".

تتقاطع أوصاف أخرى مع رؤى القيامة في المخيال الديني، مثل الحديث عن اقتراب السماء من الأرض لتصبح على وشك الوقوع، ووجود أضواء مشعة وغريبة، وسماع أصوات غريبة باستمرار، وهي مشاهد نمطية في أفلام الديستوبيا المتأثرة بدورها برؤى الخلاص.

وتشترك الشخصيات بالحديث عن تراجع الإحساس بالذات "كأنهم أصبحوا أشخاصاً آخرين يشبهون أنفسهم، أو كأنهم موجودون وغير موجودين في آن"، كما يخبرنا الفيلم في البداية. يتناسب الانتقال بين الوجود وعدم الوجود هنا مع الحدث الذي يحصل في النهاية، وهو اختفاء عدد من الأشخاص الذين اختبروا الرؤى، أو ربما انتقالهم إلى أبعادٍ زمانية ومكانية جديدة كما يُفهم من السياق العام للفيلم. لكن يؤكد الفيلم أن الاختفاء مقصودٌ غالباً، بما أن الذين اختفوا كانوا على علم بزوال العدسات بعد عام من ظهورها وأنَّ من يرتديها في اليوم الأخير من السنة سيختفي معها.

يمكن فهم الحدث رغبةً بالهروب من الواقع إلى الأبعاد الزمانية المكانية التي تقدّمها العدسات، حتى لو كانت عوالم ما بعد الكارثة. تصف المقابلات التي يجريها الفيلم مع الشخصيات، أنَّ هذه العوالم شبيهة بعوالم الخيال السينمائي الديستوبي، الذي تسيطر عليه حقيقة واحدة هي زمنية الكارثة التي تنفي أي وجود لمنطقٍ مكاني وزماني متماسك، كما ترى أم الزين المسكيني.

هكذا يصبح الاختفاءُ انتقالاً من العالم الواقعي واليومي الذي يصوّره الفيلم إلى آخر ديستوبي، أي من عالم الفيلم الوثائقي الديستوبي إلى الروائي الديستوبي. يبقى الوثائقي نمطاً متطفلاً أو مستجداً على الديستوبيا، بسبب ارتباطه التقليدي الوثيق بالواقع أو الواقعية، بينما تُعدُّ عوالم الديستوبيا السينمائية روائية المنشأ في الأصل.

لا يمنع ذلك أن التقاطع بين النمطين ينتج عنه مزيج استثنائي، يظهر في توظيف المقابلات الصحفية لتحفيز خيال المشاهد لزيارة عوالم خارقة للطبيعة، بمشاهد تسردها الشخصيات وتؤدي مهمة الفيلم الروائي، من غير الحاجة إلى ميزانيات ضخمة تعجز السينما الوثائقية عن تلبية شروطها الإنتاجية.

ويُوظَف السردُ الروائيُّ أداةً أساسية لخلق احتمالاتٍ وتحولاتٍ خارقة للطبيعة. عادة ما تكون التحولات الأضخم التي تشهدها القصص هي الحبكة الأساسية، كما هو الحال مع غزو النباتات المدينة أو احتلال البكتيريا العوالم السفلية. غالباً ما تستهدف هذه التحولات جماعات بأسرها يوتيوبياً أو ديستوبياً.

وفيلم "الحديقة السرية" الأكثر توظيفاً للديستوبيا إحساساً بنهاية العالم. يعزز هذا الإحساس عدم حسم الفيلم للنهاية، حين يتضح أن النباتات المصابة بالطفرة الجينية قد تكون مرتبطة بكائناتٍ "غير أرضية"، مما يؤدي إلى إصابة بعض الأشخاص بتحّولٍ يجعلهم نسخاً مختلفة عن أنفسهم.

أما "أرشيف المستقبل" فلا يقل ديستوبياً، ولو أن هذه الديستوبيا تبقى محصورة في وصف ما تراه العدسات أو بالإحساس العام للفيلم. لكن مع نهاية الفيلم تخرج الديستوبيا الكامنة إلى السطح معبّرةً عن نفسها في أول انتقال لتأثير العدسات من المستوى الخيالي إلى المستوى الملموس، ودفعها إلى الاختفاء الجماعي. يبقى اللافت أن الحدث الأساسي حصل برغبة ذاتية من المختفين، وليس بتأثير قوة خارجية كما يحصل غالباً.

السيناريو اليوتوبي الوحيد بين الأفلام هو "فوائض المرونة"، الذي يقدّم رؤية خلاص للمدينة تتمثل بمحاولة إنقاذها من أزماتها النفسية في تكثيف لمقولات الصمود والمرونة اللبنانية. يمتلك الفيلم عنصراً من السخرية يجعله يتقاطع مع الديستوبيا بالشكل الخارجي، خصوصاً مع اعتماده على سيناريو احتلال البكتيريا العوالم السفلية للمدينة وشبكات المجارير وتقديم الخلاص البكتيري من بوابة المؤخرات، في مسارٍ عكسي ينتقل إلى سكان المدينة بالمجارير، ومنها إلى المراحيض. يعود الفيلم، في الوقت نفسه، إلى بوابة الديستوبيا عندَ التفكير في آثار التأثير البيولوجي على المستوى الجماعي، الذي يزيد من التأقلم والخنوع ويقلل من فرص الانفعال والتمرد.

يحاولُ كل فيلم من الأفلام الثلاثة الإبحار بطريقته في فضاءات الخيال، بإضفاء السحر على الواقع اليومي، في قلبٍ للمسار الموغل في الواقعية الذي تأخذه الثقافة المهيمنة في لبنان. لا يحصل ذلك فقط بالموضوع، بل أيضاً بأدوات أخرى مثل المونتاج والتصوير والصوت التي ترى وتسمع الحياة اليومية بشكل مختلف أو مُتخيَّل. ترى نور عويضة أن هذه الأدوات، وتحديداً شوائبها التقنية، تؤدي دوراً في التقاط الخارق والمخفي في الحياة اليومية، مما يسهم في تحقيق خرق بعلاقتنا الجامدة مع العالم، أو تهديد آليات دفاعنا خطوةً أولى في مواجهة الكارثة.