أما الشعار فقد سمعتُ شَبيهَيْن له من قبلُ في المَسيراتِ التي تُنَظِّمها الجمعيةُ الوطنية لحَمَلة الشهادات المعطَّلين، واحتجاجات حركة 20 فبراير الشبابية المغربية التي استلهمَت تجربتَها ممَّا سُمِّيَ "الربيع العربي" سنة 2011. غير أن جدّيةَ ملامح الشابّ وأسى طلعتِه وتجاوبَ الآخَرين معه أعادا إلى ذهني صدى لحنٍ قديمٍ سرعان ما هدتني إليه ذاكرتي، فاللَّحن والكلمات لأغنية "السَّمْطَة عْلَيّا" لفرقة "ناس الغيوان" المغربية.

لم تكن الأغنيةُ مِن أشهر أغاني ناس الغيوان. فثمّة أغنياتٌ أشهرُ عالمياً منها، مثل "غِيرْ خُودُونِي" و"يُوم مَلْقَاك" و"الصِّينِيّة" التي كنتَ ستسمعُ مقاطعَ منها في كلّ شارعٍ مغربيٍّ تقريباً طوال السبعينيات وما بعدَها، حين حَظِيَت تسجيلات الفرقة بإقبالٍ منقطع النظير عند بائعي الأشرطة الموسيقية الدارجة. أُبدِلَت كلمات أغنية "السَّمْطَة عْلَيا" قليلاً لتلائم مناسبةَ الشعارات المختلفة، إذ كانت تشبه أنينَها الحارق. تقول الكلمات:

" مَا أنا وَحْدَانِي، مَا أنا بَرَّانِي

أنا مُوَاطِن والسَّمْطَة عْلَيّا

والجَنْوِي مَاضي، يَجْرَحْ يْدَيّا"

البرّاني في اللهجة المغربية تعني الأجنبيّ. والسَّمْطة تعني الحزام. أما الجَنْوِي فهو الخنجر. والأغنية استغاثةٌ صادقةٌ من إنسانٍ مقهورٍ يعاني من الحزام الذي يشير في ثقافتنا إلى العنف والتسلّط. وتشير مقولة "تَزْيَار السَّمْطة" إلى سياسات التقشّف التي كثيراً ما فُرِضت على الفقراء أمام موجات الغلاء والتضخّم، بينما ثمّة فئةٌ صغيرةٌ بارزةٌ من المُنْتَفِعين لم تكن مَعْنِيَّةً بهذا الخطاب. يكتمل بناءُ الأغنية بمواصلةِ سَرْدِها الفوارقَ الطبقيةَ الصارخةَ بين عالَم العمارات والمسابح من جهةٍ، وعالَم الأكواخ من جهةٍ أخرى. مع أنَّ أرضنا "كنوزها مفتوحة" و"بحورها عامرة" كما تقول الأغنية. إلّا أن ما جعلَها مشهورةً في طفولتي بدايةَ الألفية الجديدة هو مطلعُها. كانت الكلمات الحزينة قد جعلت مَن ينوي الهجرة، أو ينتظر أخباراً عن مُهاجِرٍ أو ناجٍ من الموت بعد محاولةٍ فاشلةٍ للهجرة، كلّهم يتماهون معها. وهؤلاء كثُرٌ في تطوان حيث نشأتُ. تَطَلَّع شبابُ المدينة بإلحاحٍ إلى الهجرة من المتوسط إلى إسبانيا القريبة جدّاً، لا سيّما أنَّ أغلبهم كانوا يرطنون ببضع كلماتٍ إسبانيةٍ من أثرِ احتلالِ إسبانيا مدنَ الشمال، أو من الاحتكاك بالإسبان في مدينة سبتة المحتلّة، حيث يعملون بتهريب الموادّ الغذائية والسلع اليومية، أو في مهنٍ بسيطةٍ في ورش البناء أو المطاعم والمقاهي.

في مطلع أغنية "السَمْطة عْلَيّا" ينفرد عمر السيد مغنّياً بلكنتِه الأمازيغية الرخيمة:

"صار البحر جْبَانة [مقبرة]، والحُوتْ جَاه عْشَاه

الشَّط بْعِيد، والبُوغَاز [مضيق جبل طارق] رَاهْ فِينْ رَاهْ

وْفِينْ غَادِي؟ فِينْ غَادِي؟

الدرَاع عْيَا والأمواج كْلِيبَه [غدّارة]

الَمرْكب يَغْرَق، والموت قريبة"

كانت الأخبار الحزينة عن غرق مراكب الهجرة السرّية تأتينا متواترةً طوال طفولتي في العشرية الأولى من القرن الحالي. ولكن ذلك لم يُثنِ عزمَ شباب الحيّ عن التخطيط للرحيل. وقد جرت تجمعاتهم غالباً في مقهى الحيّ الشعبيّ الصغير أو في دكان حلاقةٍ يعمل فيه أحدهم مؤقتاً؛ ومؤقتاً هذه تعني حتى ينجحَ مشروعُ الهجرة.

اصطبغت أجواء جلساتهم دائماً بروائح السجائر التي كان بعضُها حشيشاً أحياناً، فهكذا أَعَدّوا أنفسَهم مع بقية الأصدقاء للحلم. أما أغنيتهم الرسمية لناس الغيوان فكانت "مَهْمُومَة"، وهي ترتيلةٌ للهمّ الكبير الجاثم على صدورهم في وضعهم المغلق الذي لا يفهمونه تماماً كما لا يطيقونه. إلا أنَّ "هَادْ الدنيا مَهْمُومَة … وَلَّاتْ النفوس فِيهَا مَضْيُومَة" وهذا يمكن الإحساس به. والدنيا كانت مهمومةً حتى للشباب المتعلم والمثقف سياسياً مثل أخي الأكبر وأصدقائه، إذ ارتفعت نسبة البطالة وظلَّ الملجأُ الوحيد هو التسلّل إلى مدينة سبتة المحتلّة، والعمل في تهريب الموادّ الأساسية أو غيره من أشكال التهريب في ظروفٍ مهينةٍ غالباً، وبما يتناقض مع قيمهم ومبادئهم التي يتبنّونها ويقرؤون عنها بشغف.

احتملَت كلماتُ أغنية "السَّمْطَة عْلَيّا" عن المركب الذي يتهدَّده الغرق تأويلاتٍ أُخرى دائماً، لا سيّما في السبعينيات والثمانينيات التي كانت زمناً مناسباً جدّاً للاختباءِ وراءَ الاستعارات. أَوَّلَ بعضُهم النَّصَّ الغنائيَّ بأنه تساؤلٌ عن مآلاتِ البلاد التي تبدو مركباً ضائعاً في عرض البحر تتقاذفه الأمواج، بينما يبدو المغاربة ركّابه الخائفين الذين يتضرّعون إلى الله. وقد بدت الأغنية كأنّها حُظِرت، فلم تكن تُذاع على أمواج الإذاعة الوطنية، وهذا التضييق لازَمَ فرقةَ ناس الغيوان دائماً ولم يَحُدَّ من انتشارها.

يَحْكي أعضاءُ "ناس الغيوان" أنه كثيراً ما استدعتهم السلطات الأمنية بعد كلِّ حفلةٍ موسيقيةٍ، إذ طُلبت منهم إجاباتٌ دقيقةٌ عن أسئلةٍ تخصّ المعاني المضمَرة لأغانيهم. وهذا ما صرّح به عمر السيد لجريدة "بيان اليوم" المغربية سنة 2008، قائلاً: "كانت مضايقات ولا أحد يمكن أن ينكر ذلك … وقد كنت أتعرَّض لاستنطاقات الشرطة، فتسألني: ما هذا الغناء؟ ومن أين حصلتم عليه؟ ومن كتبه؟" وقد أشار إليه الراحلُ العربي باطما في سيرته الذاتية "الرحيل" الصادرة عن منشورات الرابطة سنة 1995، مُعرِّجاً أيضاً على التحقيقات الفردية الغامضة التي كان يخضع لها عضو الفرقة المؤسّس المرحوم بوجمعة أحكور كاتب كلمات أغلب أغاني الفرقة مطلع السبعينيات، والذي اختلط بأوساط اليسار وعُرِف بدفاعِه المبدئيِّ عن القضية الفلسطينية.

كان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي مستعراً في المغرب بعد الاستقلال الذي بدا كمن يتعيّن عليه أن يُجرِّب كلّ شيءٍ دفعةً واحدةً، في جوٍّ من صراع الفاعلين السياسيين على السلطة والثروة. ولّى زمن اللُّحْمة المبهِرة التي تشكَّلت في وجه الاستعمار الفرنسي حتى إعلان الاستقلال سنة 1956. وطَفَت على السطح خلافاتٌ حادّةٌ بين القصر الملكيّ وحزب الاستقلال، بشأن السلطة وشكل الحكم ومستقبل البلاد، وطَفَت خلافاتٌ بين هذا الحزبِ القويّ وأحزابٍ أُخرى. أما على الهامش فانتشر الفقر، وانقضَّ على فئةٍ واسعةٍ كان ينقصها كلّ شيءٍ من سكنٍ وتغذيةٍ وتطبيبٍ وفرصةٍ للتعليم. غيْرَ أن أعضاء الفرقة الذين وُلِدُوا في الأربعينيات تأثَّروا بما هو أبعد من ذلك، إذ عرفوا النضالَ ضدّ المُسْتَعْمِر أطفالاً، وخَبِرُوا معنى التضحية في سبيل الوطن دونما حاجةٍ إلى التشدّق بالشعارات التي سُرْعان ما يَبْهُتُ بَريقُها.

يحكي العربي باطما في الجزء الأوّل من سيرته الذاتية "الرحيل" عن مشاركة والده في أعمالٍ فدائيةٍ ضدّ المحتلّ الفرنسيّ بقَرْيتِهم في منطقة الشّاوِيَّة، غيرَ بعيدٍ عن الدار البيضاء، إذ يقول: "كنتُ فخوراً لأنّ أبي وجدّي كانا مشاركَيْن في العملية الفدائية. رحال لشهب، أبي، كانت حياتُه مليئةً بالعنف والشقاء والسجون، والترحال … كان هذا الرجل رحمه الله يقوم بعملياتٍ فدائيةٍ، بل كان الفدائيون يطلبون منه القيام ببعض الأشياء كحمل المسدسات والرصاص والقنابل إلى جهةٍ أُخرى، لكنه عاش ومات بلا بطاقةٍ تعرّف بأنه كان فدائياً". تبرز في كلامه نبرةُ الفخر؛ إذ أنَّ هؤلاء جيلٌ من الذين كانوا يفخرون بسيرة آبائهم. وعلاقتهم المتينة بأمهاتهم كانت وراء إبداع كثيرٍ من مقطوعاتهم الغنائية. ردَّد عمر السيد عضوُ الفرقة في كلّ لقاءاته التلفزيونية، وآخِرها لقاؤه مع تلفزيون "تيلي ماروك"، ما يقال لهم بأن فَنَّهَم نتاجُ أمّهاتهم، وأنهم يدينون لهنّ بالكثير. "مِّي [أمّي] الضَّاوِيَة" أم عمر السيد، و"مِّي حَادَّة" والدة العَرْبِي بَاطْما و"مِّي خديجة" أم بُوجَمْعَة أَحْكُور. أولئك النسوة القرويات اللواتي كنَّ أمّهاتٍ احتضنَّ الفرقة بأَسْرِها، وأسهمنَ في كتابة جزءٍ من كلمات الأغنيات مستعيناتٍ بمخزونهنَّ من الأهازيج والحكايات التراثية التي اعتمدت عليها فرقة ناس الغيوان. ففي كتابة النصّ الغنائي الغيواني كانوا يَستلهِمون أبياتاً شعريةً وأصواتاً من التراث الشفهيّ، ثُمّ يشفعونها بكلماتٍ من إبداعهم للتعبير عن واقعهم المَعيش، وهي مراحل عمليتهم الإبداعية الساحرة التي تحدث عنها أعضاء الفرقة في فيلم "الحال" الذي أخرجه أحمد المعنوني سنة 1982.

يحكي عمر السيد في لقاءٍ على قناة ميدي آن تي في المغربية سنة 2022 أنَّ يوم الأحد كان متنفّسَهم الوحيد. كانت كلّ العائلات تخرج إلى الأرض الخالية الممتدّة جوارَ مساكنهم، ويزاولون فنونَهم التي حملوها معهم من المناطق المغربية المختلفة التي هاجروا منها إلى الدار البيضاء، في أجواء شعبيةٍ بسيطةٍ للترويح عن النفس. يُمْكِنك أن تسمع الموسيقى الأمازيغية بإيقاعاتها المميّزة، أو موسيقى "المواويل الحَسَّانِيّة" التي تميّز منطقة الصحراء، أو "عَيْطَة" الشّاوِيَّة وباقي المناطق البدوية التي درجت على تصوير تباريح الهوى وفراق الأهل وغيرها من المشاعر الإنسانية في مقطوعاتٍ غنائيةٍ فيها كثيرٌ من الشجن والمعاني المرمَّزة، أو تشاهد "الحَلْقَة" وهي شكلٌ أصيلٌ أوّلُ من المسرح المغربيّ الزاخر باللغة الشعرية العتيقة والأمثال والحكايات، ويغلب عليه الارتجال والتفاعل مع الجمهور.

هاجَرَ أعضاءُ الفرقة إلى الدار البيضاء من مناطق مختلفةٍ جدّاً. فبُوجَمْعَة أَحْكُور وعَلاَّل يُوعَلىَّ كانا صحراويَّين. وعمر السَّيد كان أمازيغياً من سُوس. والعَرْبِي بَاطْمَا من قبائل عرب بادية الشّاوِيَّة. وعبد الرحمن بَاكُو جاء من مدينة الصَّوِيرَة المشبَعة بتراث قْنَاوَة، وهي موسيقى العبيد الذين جاؤوا مكبّلين بأغلالهم من أعماق إفريقيا فتحوَّلت أوجاعُهم إلى موسيقى روحيةٍ خالدة. وجرَّب أغلبُ أعضاء فرقة "ناس الغيوان" المسرحَ قبل مغامرتهم الموسيقية. فعملوا مع فرقة الطَّيِّب الصِّدِّيقِيّ المسرحية في الستينيات بالمسرح البلديّ في الدار البيضاء. ورأى المسرحيُّ الطَّيِّب الصِّدِّيقِيّ فيهم بعينيه الخبيرتين ما يزخرون به من المواهب، فتمرّنوا معه على الوقوف أمام الجمهور وهم يرقصون ويؤدّون أدوارهم ويغنّون فيما يسمّى بمسرح البْسَاط، وهو من فنون الفرجة التفاعلية، أي المسرح الشعبيّ، ويختلف عن المسرح التقليدي المعروف بمسرح العُلبة، ويمزج بين الغناء والتمثيل، وتعود أصوله إلى القرن الثامن عشر.

ظلّت تلك الأحداث مثل جُرحٍ متقيّحٍ يستعصي على الشفاء في ذاكرة المواطنين. وإلا فكيف تُنسى الاحتجاجات المشروعة التي جوبهت بعنفٍ لا يُصَدَّقُ وأزيزِ رصاصٍ حيٍّ في الأجواء. مشهدُ المدرّعات العسكرية وأفراد الجيش في الشوارع واختطاف المحتجّين عشوائياً وأغلبهم من الأطفال، ثمّ سقوط مئاتٍ من الضحايا، كما يقول جيل بيرو، إذ بدا الموتُ والخَطرُ منذ تلك اللحظة مثل مصادفةٍ عاديةٍ تنتظرك على ناصية الشارع المقابل، ومن أجل أن تحميَ نفسك عليك أن تتحصّن بالصمت.

عضّدت هذه الظروفُ السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخانقةُ تلك الفترةَ القاتمةَ من نجاح ناس الغيوان. وأيُّ مَهرَبٍ أفضل للمقهورين من الغناء؟ شكَّلت أحداثُ سنة 1965 الأليمة بدايةَ إعلان حالة الاستثناء في البلاد، إذ حَلَّ الملكُ الحسن الثاني البرلمانَ وأصبح متقلِّداً السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهكذا بدأت أيضاً حالةُ الوصم أو التجريم التي صار يحملها التحدّث عن شؤون السياسة بين المواطنين، لأنهم يعلمون عواقب ذلك. أخرج المخرجُ المغربيّ حسن بنجلون سنة 2004 فيلمَ "درب مولاي الشريف" ليؤرّخ لتلك الأزمنة، وفيه يستوقفنا مشهدُ رجلٍ يضع يدَه على فمِ زوجته حتى يمنعها من الصراخ بينما يعتقِلُ رجالُ الشرطة ابنَهما المناضلَ اليساريّ، وفيما بعد سيُغَنّي الابنُ أغاني ناس الغيوان في المعتقل المظلم مع رفاقه، وستتردّد كلماتهم قويّةً بين الجدران:

" وأنا رَانِي مْشِيتْ والهَوْل دَّانِي

وَالْدِيَّا وَاحْبَابِي مَا سْخاوْ بِيَّا"

كان "درب مولاي الشريف" اسماً لمعتقلٍ سرّيٍ للسلطات الأمنية بالدار البيضاء. وامتلأت البلاد بمعتقلاتٍ كثيرةٍ غيره في أماكن مختلفةٍ من المغرب منها معتقَل دار المقري ومعتقَل تْمَارة السرّي ومعتقَل قلعة مَكُّونَة، وهي الأسماء التي سيسمع عنها المغاربة ويخافونها طوال زمن الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي ساده قمعٌ سياسيٌ رهيبٌ لكلّ الأصوات المُعارِضة حتى سُمِّي "سنوات الجمر والرصاص". وستنتشر أيضاً نكاتٌ سوداء من قبيل "اصمت حتى لا يُذَوِّبُوكَ في الأسيد"، في إشارةٍ إلى واقعة اختطاف السياسيّ اليساريّ المغربيّ المهدي بن بَرْكَة في فرنسا وضياع أثره تماماً خريف سنة 1965 مع شكوكٍ واسعةٍ بتورّط أيادٍ مغربية. وسُرِّبت أخبارُ بوصول طرود بريدية مفخخة إلى ناشطَيْن سياسيَّيْن من المعارضة كما أورد جيل بيرو في كتابه "صديقنا الملك"، إذ إنَّ الزمن كان زمن تغييراتٍ متسارعةٍ كبيرةٍ وكان فيه شبابٌ يدخلون السجون تباعاً أو يختفون ببساطة. وانتشرت فيه أحكامٌ بالإعدام وإحساسٌ بالخطر من كلِّ صوب.

أما على التلفاز فعَرْضٌ طويلٌ مستمرٌّ لما سُمِّي "الأغاني الوطنية" التي تمجّد السلطة، واشتهر بتقديمها عددٌ من الفنانين مثل الراحل إسماعيل أحمد الملقّب بمُطْرِب القصر، والفنان عبد الوهاب الدُّكَّالِي المشتهر بأغنية "حبيب الجماهير"، والفنان الشعبي حميد الزَّاهِر بأغنيته "مراكش يا سيدي فَرْحَانَة بِيكْ". كثرت هذه الأغنيات وبلغةٍ منمّقةٍ لا تلمس جمهورَ المغاربة إلّا نادراً. حتى أنَّ ظهورَ "ناس الغيوان" فجأةً على منصّة المسرح البلديّ بدا تنفيساً وجدانياً. خمسة شبابٍ يرقصون ويتمايلون وينوحون ويغنّون بخليطٍ من الموسيقى المغربية بآلاتٍ تقليديةٍ محليةٍ وإفريقيةٍ، وكلماتٍ أصيلةٍ فيها نفحةٌ صوفيةٌ وتضرّعٌ خاشعٌ إلى الله القادر وسط إحساس العجز العامّ. وتُذكِّر هيئتُهم وثيابُهم بالفرق الموسيقية الغربية التي زارت البلادَ وأُعجب بها الناس، مثل فِرَق "البيتلز" و"بينك فلويد" و"الرولينغ ستونز" التي قال المخرج مارتن سكورسيزي عن ناس الغيوان أنها مثيلتُها المغربية.

في كتاب "الفن المغربي جاذباً للاندماج الاجتماعي، دراسة في النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان المغربية" المنشور سنة 2013 للدكتور محمد همام، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يَرِدُ أَنَّ ما قدَّمَتْهُ الفرقةُ هو "معادل من حيث الكلمة والصوت واللحن والإيقاع والموسيقى والمضمون لفكر الشعب المغربي وتطلّعاته، معبّراً عن العناصر المختلفة والمتكاملة لهويته الجامعة … مع احتفاظه بمسافةٍ موضوعيةٍ من خطاب الدولة وارتباطاته السياسية والإيديولوجية". ومع ذلك فهُم لم يتلوّنوا بأيّ لونٍ سياسيٍّ، ولَم ينتموا لأيِّ حزبٍ من أحزاب المعارَضة حينَها، وتَرَفَّعُوا عن تبنّي أيّ فكرٍ يحصرُهم في خانةٍ من الخانات. لقد كانوا أرواحاً حُرَّةً تحتجّ وتنتفض. غير أن هذا لم ينفِ تأثُّرَهم بالسياق السياسيّ المغربيّ والعربيّ والعالميّ، وتبنّيهم مجموعةً من القضايا التي حملوا همّها بوضوحٍ منذ الوهلة الأولى، كالتفاوتات الطبقية، وهموم الكادحين الذين كانوا من أَوَّلِ الواقفين في صفوف الكفاح من أجل الاستقلال ثم وجدوا أنفسَهم يجوعون بعده، والقضية الفلسطينية التي دافعت الفرقة عنها باستماتةٍ كما في أغنية "صبرا وشاتيلا" التي جاءت تفاعلاً مع أصداء المجزرة. فقد جاء فيها:

"وإلى سْكَتيِّ خُويِّي عْلَى الظَّالم زاد تْعَلاَّ

وإلى كُنْتِي حُر خُويِّي نوُضْ زَوَّلْ هَادْ العِلَّة "

" غِيرْ خُودُونِي

يَا الدَّمْ المَغْدُور سِيلْ سِيلَ

يا الدَّم المَغْدُور

تْراب الأرض مُحَال يَنْسَاك

يا الدَّم المغْدُور

وُحُوش الغَابة تْرَهْبَات منك"

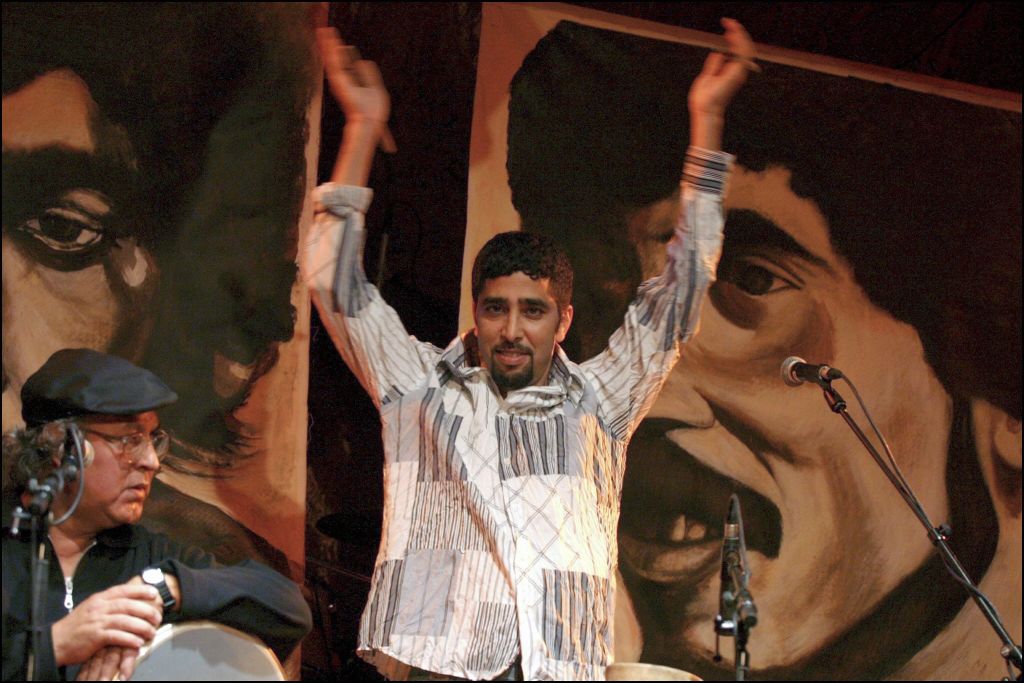

فيلمُ "الحال" الذي أعادَ المخرجُ مارتن سكورسيزي ترميمَه وعُرض سنة 2007 في مهرجان "كان" يقدّم لنا صورةً مُقرَّبةً لأجواء حفلات "ناس الغيوان" في زمنٍ آخَر. يمكننا أن نلمس عمق اندماج الجمهور في الأداء الغنائيّ فيما يشبه دخول تجربةٍ صوفيةٍ، وارتماءهم على أعضاء الفرقة يعانقونهم بوَجدٍ صافٍ. إذ ربّما كان يَتَعَذَّرُ أن يَملك جميعُ المغاربة حينها أدواتِ التفكير والتحليل اللازمةَ لفهم أزمات البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولكنهم جميعاً شعروا بوَقعِها الخانق، وجرّبوا أن يتطهّروا من آلامهم بالرقص على جراحهم المتقيّحة وهم يعلمون تماماً بأنهم "وَسطَ الحَمْلَة [التيار النهريّ السريع]" كما تقول أغنية "الصينية" الغيوانية، وأن أحدهم ربما يكون المعتقَل التالي. هذا التفاعل القويّ الذي رافق تلقّي أغاني "ناس الغيوان" استمرَّ حتى مع موتِ أغلب أعضاء الفرقة القدماء بتوالي السنوات ليحتلّ أمكنتَهم أعضاءٌ جددٌ. ودخولُ المغرب مرحلةً جديدةً أنبأت عن حدوث انفراجٍ مع اعتلاء الملك محمد السادس العرشَ سنة 1999 على أعتاب الألفية الجديدة. إذ سيتسابق على أداء تراث ناس الغيوان كثيرٌ من الشباب في فِرَقٍ جديدةٍ تحمل أسماءً قريبةً من اسم الفرقة الأصليّ مثل فرقة "أحفاد الغيوان" وفرقة "بنات الغيوان" و"شباب الغيوان". وستكون الفرقة حاضرةً في كل تجمّعٍ طلّابيٍّ أو عماليٍّ أو غيره للتعبير عن الاحتجاج والغضب.

غنّى الطلبةُ أغنيةَ "غِيرْ خُودُونِي" في أمسيةٍ ثقافيةٍ مُرْتجَلَةٍ وهم معتصمون بعمادة الكلية بتطوان سنة 2013، بعد أن ألقت الشرطة القبض على أربعةٍ من طلابنا المناضلين البارزين. وخجلَت الطالبات المستجدّات مثلي حين غَلَبَنا البكاء. أمّا الأغنية فبَدَت بلسماً شافياً فيه استسلامٌ شجاع. وفي تلك الأمسيةِ نفسِها أدَّى الأصدقاء أغنياتٍ لمارسيل خليفة والشيخ إمام، مردّدين كلماتها في شجنٍ جماعيٍّ. ثم انطلق صوتٌ منفردٌ فجأةً يُغنّي: "جُوجْ صَبْعِينْ لْفُوقْ نْغَنّي عْلى الحُرّية"، ولَكِنَّه سرعان ما تلاشى في الصمت بعد أن تلقّى نظراتٍ مُستهجِنةً. فالأمرُ يتعلَّقُ بمقطعٍ من أغاني ألتراس نادي المغرب التطواني لكرة القدم التي كان أغلب الطلاب يرونها غيرَ لائقةٍ بالحرم الجامعي.

هذه بلا شكٍّ موجةٌ جديدةٌ من الغناء الاحتجاجي المغربي، مع أنه ما زال يُعامَل بريبةٍ وتعالٍ وحذرٍ، بحيث يتجاوز مشجّعو الفرق الكروية التغنّي بأمجاد فريقهم إلى التحدث عن قضايا راهنةٍ مثل الهجرة والفوارق الطبقية والفساد وانتشار المخدرات في أوساط الشباب. ومن ذلك أغنيةُ "ولد الشعب يغني" التي ذاع صيتُها منذ سنواتٍ إلى حدِّ التحدّث عنها في منصّاتٍ عربية. فللغِناء قوّته التعبيرية التي قد لا تملكها أيّ وسيلةٍ احتجاجيةٍ أُخرى كما عَلّمَنا ناس الغيوان. يغنّي المشجّعون آلامَهم وآلامَ البلاد في أغانٍ بها مسحةٌ صوفيةٌ من التضرّع إلى الله القادر تذكّرنا بأغنية "الله يا مولانا" الغيوانية، وتكون الكلمات المعبّرة قويّةً دائماً ومكتظّةً بأصوات الكادحين وهمومهم وحمّالةَ أوجهٍ كثيرةٍ ومعانٍ ورموز. ولذلك ربما أيضاً خرج شباب "حراك الريف" بين سنتَيْ 2016 و2017 أَوَّلَ ما خرجوا بما أسمَوه "أغنية الحراك". فغنّى مجموعةٌ من الشباب أوجاعَهم ومطالبَهم بَاسِمِين ويصفقّون باستمتاعٍ لضبط الإيقاع، ثمَّ خرجت أغانٍ أُخرى لمواكبة الحراك ومحطّاته الكبرى بكلماتٍ قويةٍ وشعريةٍ فريدة. إنه درس "ناس الغيوان" الباقي.