يقرأ الباحث الغربي القرآنَ نصاً قديماً أو وثيقةً تنتمي لتاريخ الشرق الأدنى القديم المتأخِّر، أي حين ظهور الإسلام في القرن السادس، ثم يعرض فهمه للقرآن بلغته الغربية ومناهجه التاريخية الحديثة. وبالتالي يتعامل مع معاني القرآن التي استكشفها وأنتجها المسلمون طيلة قرونٍ معانيَ بعيدةً تاريخياً وجغرافياً ونائيةً ثقافياً. وكذا لا يلتفت كثيراً لما تطرحه هذه التفسيرات عن معنى القرآن، بل فقط ما تكشفه عن بيئة مؤلفيها ومحيطهم الفكري.

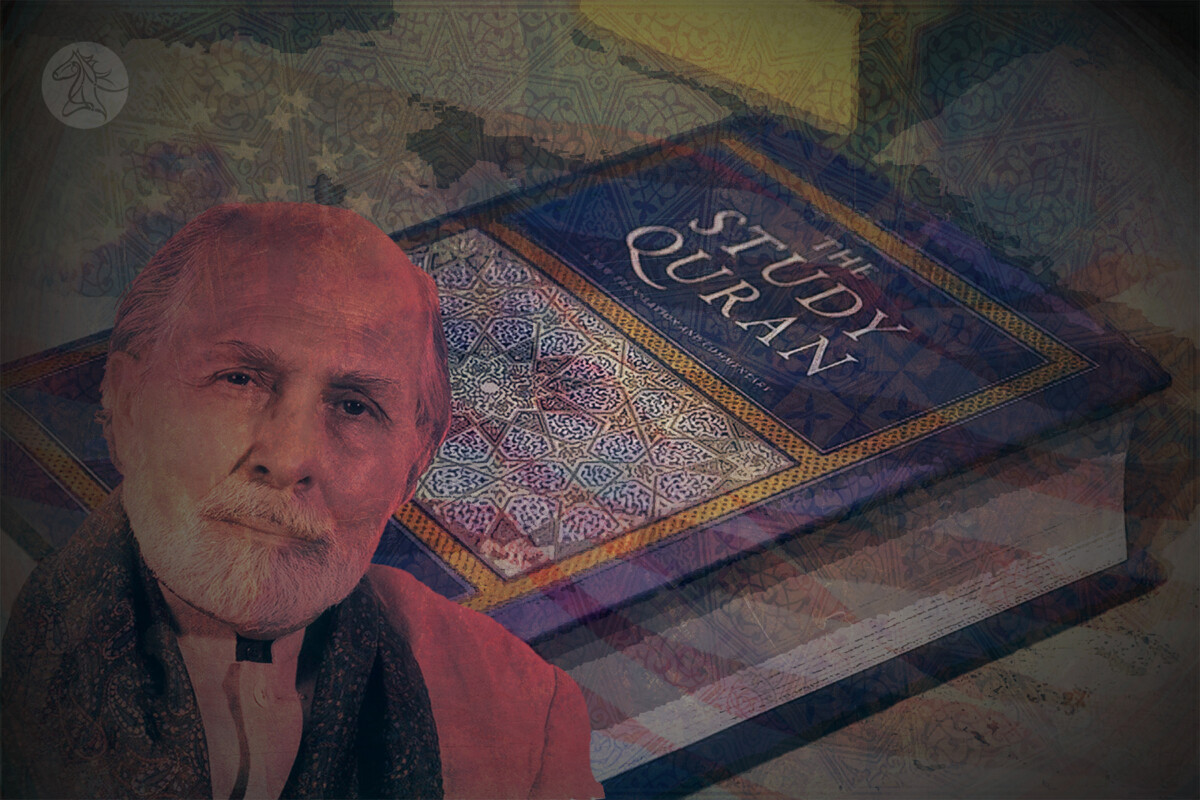

هذا السياق هو ما يعطي الأهمية لكتاب "ذا ستادي كورآن: نيو ترانزليشن آند كومينتري" (القرآن الدراسي: ترجمة وتفسير جديد)، الصادر سنة 2015، وأشرف على تحريرِه والمساهمةِ بمحتواه الأكاديميِ الإيرانيُ الأمريكي سيد حسين نصر. يمثِّل هذا الكتاب قرآناً مكتوباً بالإنجليزية، ملتحماً بمعناه المنغرِس في التقليد الإسلامي الطويل والمتنوع، كتبته أقلام دارسين يعملون داخل السياق البحثي الغربي الحديث. وقد انطلق هؤلاء الباحثون من أن ما أنتجه المسلمون من معانٍ في قراءة النص لا تعكس سياقاتهم التاريخية والاجتماعية فقط، بل تكشف عن معنى النص نفسه.

جاء ظهور كتاب "القرآن الدراسي" في خضم تصاعد النقاشات حول طبيعة الدراسة الغربية للقرآن، وضمن تساؤلاتٍ عن مدى قدرة الدراسة التاريخية الصرفة، التي تفصل بين القرآن ومعناه، أن تنتج فهماً دقيقاً وثريّاً يتناسب وفضاءَ المعنى الذي يحويه. طرح الكتاب بفصوله وكتّابه المتعددين إمكانَ النظر للقرآن كتاباً يحمل رؤىً تتعامل مع أسئلة الوقت الحاضر، وإمكان الاستفادة العلمية من التقليد الذي خلَّفه المسلمون في قراءته. ولا تقتصر هذه الأسئلة على نقاش الأدوات المنهجية والنظرية المستقرة في حقل دراسات القرآن الغربي، بل تتعلق بهذا الفصل الحاسم طريقةً وحيدةً لفهم القرآن. إذ تهدد بزلزلة هذا الفصل، وتقترح فتح الطريق لمساراتٍ جديدةٍ في قراءة القرآن، تنطلق من كونه فضاءً تأويلياً واسعاً يؤطِّر ويندمج في تقليدٍ تاريخيٍ ثريٍ وجديرٍ بالانتباه العلمي.

يشير بروس فودج، أستاذ اللغة العربية في جامعة جنيف السويسرية، في دراسته "دراسة التفسير القرآني" المترجمة على موقع "تفسير" سنة 2023، إلى رسالةٍ في سبتمبر 1920 بين تيودور نولدكه، الدارس الألماني الذي دشَّن حقل الدراسات القرآنية بكتابه "تاريخ القرآن"، وإغناتس غولدتسيهر المستشرق المجري. تُبرِز الرسالةُ تكريسَ هذا الفصل بين دراسة القرآن والتفسير، وفيها يتساءل نولدكه عن سبب اهتمام غولدتسيهر بدراسة تفاسير المسلمين. يقول نولدكه إنه لم يجد نفسه أثناء العمل على كتابه مضطراً للعودة لتفسير المسلمين لفهم كلام محمد (القرآن) إلا مراتٍ قليلة.

هذه الرسالة التي تحمل قدراً من "التواضع الزائف"، حسب تعبير فودج، فيها "تحديد خطابي" للحقل. ويعني هذا كما يخبرنا الناقد الأدبي بيتر زيما في كتابه "النص والمجتمع" المترجم للعربية سنة 2013، أن الكتابة في حقلٍ ما ليست مجرد كتابةٍ إخباريةٍ، أي فقط تنقل ما حصل وقيل. بل هي برأيه كتابةٌ غرضها أحياناً تحديد طبيعة الحقل المكتوبة فيه، والحدود التي يشتغل عليها، والمساحات المقبول أو المرفوض تناولها. فتصبح الكتابة في هذا الحقل أو عنه نوعاً من أنواع "الرقابة الخطابية".

والرقابة الخطابية هي ما بدا فحوى رسالة نولدكه لغولدتسيهر. حاول فيها ممثلٌ لحقل دراسات القرآن أن يضع حدودَ هذا الحقل وعلاقتَه بالتفسير. وبهذا حصر هذا الحقل بدراسة القرآن تاريخياً فحسب، منفصلاً عن المعاني التي أنتجَها المسلمون. وبمعنىً أدقّ، عزل نولدكه التفاسيرَ منهجياً عن عملية فهم القرآن، فأصبحت دراسة التفسير دراسةً للمسلمين أنفسهم. صارت كتابات المسلمين – في علوم التفسير وما يتعلق بها – كاشفةً عن الفكر الإسلامي ومراحل تطوره وعلاقة العلوم فيه ببعضها، وليس عن معنى النص.

الباحث الأمريكي وأستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة القطرية، جوزيف لامبارد، وهو أحد المشاركين في كتاب "القرآن الدراسي"، في دراسته "تفكيك الاستعمار في الدراسات القرآنية" المنشورة على موقع تفسير سنة 2019، يُرجِع هذا الفصل بين القرآن والتفسير لسببٍ يتعلق بالنظرية المعرفية الغربية الحديثة.

تشكلت هذه النظرية في فترة تبلور الفكر الاستشراقي علماً في القرن التاسع عشر، وعليه وضعت الدراسات القرآنية ضمن هذا الإطار. وتقسم النظريةُ المعرفية الغربية المعارفَ بين ما هو غربيٌ، وما هو غير ذلك. وتُعَدّ المعارف غير الغربية معارفَ غير موثوقةٍ وغير منهجيةٍ، ممّا يسوّغ إقصاءها وعدم الالتفات لها ولنتائجها. فالمنهجية التي ينبغي الاعتماد عليها في إنتاج المعرفة هي الغربية "المتفوقة"، وهو الاتجاه الذي وصفه لامبارد بكونه "استعماراً معرفياً". طُبقت هذه الرؤية بما فيها من رفضٍ وشكٍّ، حسب ما يفسِّر لامبارد، تجاه المدونات الإسلامية في الحديث والسِيَر والتفسير المبكر.

لذا، وفي سياق دراسات التفسير تحديداً، ألّفت أستاذة الفلسفة والأديان بجامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية، السويدية أولريكا مارتنسون، كتاب "إيمس، ميثودز، آند كونسيبتس أوف كورآنيك إكسيجيسس" (أهداف وطرق ومفاهيم تفسير القرآن) الذي حرّرته كارين باور سنة 2013. في عرضها للكتاب، أشارت مارتنسون إلى أن الباحثين الغربيين يعتقدون أنفسهم قادرين بكلّ موضوعيةٍ ودِقّةٍ على إدراك مقاصد مؤلّفي كتب التفسير. لكنهم في الوقت ذاته يفترضون أن المفسرين أنفسهم غير قادرين على إدراك مقاصد القرآن، وإنما يسقطونه على رؤاهم ومحدّدات عصرهم فحسب. وترى مارتنسون أن التناقض يكمن في حقيقة أن هذا الطرح يجمع بين نظرتين متقابلتين في علاقة القارئ بالنص. واحدةٌ تقول بإمكان إدراك المقصد من النص بموضوعيةٍ ودون تحيُّز. وأخرى تقضي بحتمية تأثير مسبَقات المفسّر، أي ظروف نشأته وبيئته وعصره، على تفسيره هذا النص.

لكن بالرجوع لفرضية لامبارد عن نظرية المعرفة الغربية، فلن يبدو الأمر تناقضاً فعلياً. إذ يبدو إدراك مقاصد النص ممكناً، لكن هذا الإدراك منحصرٌ في المؤلف الغربي "الموضوعي المحايد". أما المفسّر التقليدي، ابن بيئة النص القرآني ومن شبّ عليه، فمحرومٌ منه.

شهد حقل الدراسات القرآنية منذ سبعينيات القرن الماضي حركةً للأمام. وبرز هذا في مراجعة الأسس النظرية والمنهجية التي قام عليها الحقل منذ القرن التاسع عشر، وتوسعة عدّة الدارس لتشمل المنهجيات الأدبية ومنهجيات دراسة الكتاب المقدس المتطورة. وعلى هذا الأساس تطورت دراسات التفسير لتشمل مساحاتٍ جديدةً من تاريخه، أو بطرح أسئلةٍ عن طبيعة الدراسة الغربية ومناهجها للتفسير. إلا أن هذا التطور لم يمسّ الفصل الحاسم بين دراسات القرآن ودراسات التفسير. ولم يُغيِّر حقيقة أن دراسة تفاسير المسلمين مسألةٌ تتعلق بفهم النظام الفكري الإسلامي وطبيعة فنّ التفسير نفسه، أكثر من كونها قادرةً على تقديم فهمٍ للقرآن.

ظهر هذا النمط في بعض كتاباتٍ مركزيةٍ صدرت في العقود الأخيرة. مثلاً كتاب وليد صالح "تشكل التفسير الكلاسيكي" المترجم للعربية سنة 2023. ويدرس الكتاب تفسيرَ الثعلبي وموقعَه في تاريخ التفسير وفي سياقه التاريخي وفي تاريخ تطور الفكر الإسلامي وصِلَته بالقرآن. ولا يبدي الطرح اهتماماً بعلاقة تفسير الثعلبي أو تفاسير هذه المرحلة بمعنى القرآن. كذلك كتاب "سوفي ماستر آند كورآن سكولار" (الصوفي ودارس القرآن) لأستاذ الدراسات الدينية في جامعة فيرفييلد الأمريكية، مارتن نغوين، الصادر سنة 2012. ويتناول الكتاب لطائف الإشارات لإمام الصوفية أبي القاسم القشيري المتوفى سنة 1072، ويدرسه ضمن سياقه التاريخي والعلمي.

في هذا السياق، قدَّم محمد عبد الحليم، رئيس تحرير مجلة الدراسات القرآنية بإدنبره في أسكتلندا، في دراسته "سورة مريم: سلوى وعزاء للنبيّ" المترجمة على موقع "تفسير" سنة 2022، قراءةً في بناء السورة معتمداً على الدراسات الغربية في تركيب السور القرآنية. وكذلك معتمداً في تحليل غرض السورة وسياقها على أدبيات التفسير وأسباب النزول التراثية. أبرزَ هذا النوع من التحليل أن كِلا جزأَي السورة فيه تشجيعٌ وتقويةٌ للنبيّ، وهذا الهدف يحكم بنية السورة وتركيبها. كما أن السورة بأكملها خطابٌ للنبيّ بصيغة الحاضر، ضمائر وأفعال، مع الأمر المباشر.

وقدَّم الباكستاني أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أوهايو الأمريكية، مستنصر مير، في دراسته "تفسير الآية الرابعة من سورة التحريم عند الفراهي وإصلاحي"، المترجمة على موقع "تفسير" سنة 2020، قراءةً جديدةً لمعنى "صَغَتْ" في الآية "فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا". اعتمد مير على نقاشات الفقيه الهندي عبد الحميد الفراهي وتلميذه أمين أحسن إصلاحي لعمل التراث التفسيري حول الآية. وتابع مير طرح الرجلين في أن معنى "صَغَتْ قُلُوبُكُمَا" في الآية هو "مالت إلى التوبة ورفع التباعد"، وليس انحرفت أو زاغت كما اعتادت الترجمات الغربية تفسيرها.

كانت هناك محاولةٌ أيضاً لتقديم رؤيةٍ لمعنى القرآن مستقاة من بعض الاتجاهات الفلسفية التفسيرية في التراث الإسلامي، اضطلع بها المؤرخ الإيطالي ماسيمو كامبانيني، الذي توفّي سنة 2020. وكان كامبانيني مختصاً في التفاسير المعاصرة وأستاذاً في تاريخ الدول الإسلامية بجامعة تورِنتو. كانت المقاربات المعاصرة هي البوابة التي ولج منها لبعض الاتجاهات الفلسفية في التراث الإسلامي. وقد بدا متأثراً بكتابات المفكر المغربي محمد عابد الجابري، تحديداً عن الفيلسوف ابن رشد والفقيه الأندلسي ابن حزم الظاهري. ففي دراسته "نحو الفلسفية القرآنية" المترجمة على موقع "تفسير" سنة 2020، يفرق بين المنهج الظاهراتي الحزمي، نسبةً إلى مذهب ابن حزم المعتمد على النصوص حقيقةً ظاهرةً بذاتها، وبين "الظاهراتية" الحديثة وهي منهجٌ فلسفيٌ يركز على دراسة الظواهر من منظور التجربة الذاتية والمُعاشة كما تتجلّى في الوعي. ويرى كامبانيني أن المنهج الظاهراتي الحزمي، إذا ما طُوِّر في ضوء "الظاهراتية" الحديثة، قد يكون أداةً مناسبةً لاستكشاف الحقيقة القرآنية.

ولذلك فدراسات التفسير المعاصرة، ولو في جزءٍ منها، فتحت الباب للتساؤل عن فائدة التفاسير التراثية في فهم معنى القرآن. وأتاحت السؤال عن معنى الحقيقة القرآني، وعن صلاحية المناهج التفسيرية التقليدية. وهو ما يتحدى العلاقة المستقرة التي تفصل بين القرآن والمعنى والتفسير في سياق الدراسات الغربية. وفي هذا السياق قد يمكننا فهم الجدل الذي دار حول كتاب "القرآن الدراسي" والتخلخل الذي أحدثه ظهوره.

يرى أستاذ دراسات الأديان الإيراني في جامعة هارفارد، محسن غودارزي، في دراسته عن الآية 91 من سورة الأنعام، أن ثمّة ضرورةً في مراجعة هذا الفصل بين هذين المسارين من الدراسة. يحاول غودارزي تقديم قراءةٍ جديدةٍ في الآية تحسم الجدل فيها بين الدارسين الغربيين، معتمداً على التفاسير الإسلامية التقليدية. لذا يشير غودارزي في دراسته لكتاب "القرآن الدراسي"، الكتاب الوحيد الذي حاول تجاوز هذا الفصل باستحضاره عدداً كبيراً ومتنوعاً من التفاسير التقليدية في سياق إنتاج معانٍ معاصرة.

إلّا أن غودارزي لا يبدو مدركاً الأسبابَ الأعمقَ التي أدّت لهذا الفصل، والمتعلقة بطبيعة النشأة المعرفية لحقل دراسات القرآن. إذ يبدو مقتصراً في تحليله على بعض الأسباب المنهجية الصرفة، مثل توفُّر مصادر تفسير القرآن من كتب النحو والمعاجم ومصنّفات الحديث والتاريخ للباحث الغربي عن طريق التحقيق والترجمة، ومثل تطوّر فقه اللغات السامية المطبّق على الكتاب المقدس. جعلت هذه العوامل الباحث الغربي يميل لدرس القرآن بعيداً عن معاني المفسرين. هذا الاقتصار على هذه الأسباب المنهجية هو ما يجعل دعوة غودارزي للاستفادة من التفسير تفاؤلاً لا يدرك ما هو على المحكّ في بنية دراسات القرآن.

على خلاف غودارزي، يُظهِر بروس فودج وعياً أكبر بما يمثله الكتاب لمنطلقات الدرس الغربي للقرآن والتفسير. ففي دراسته "القرآن المفسّر أم دراسة القرآن" المنشورة على موقع "تفسير" سنة 2023، نجد أن فودج يضع تقابلاً حاسماً بين هذا الكتاب وبين نمط دراسة القرآن والتفسير غربياً. فكتاب "القرآن الدراسي" يقف في مقابل الطريقة المفترضة المقبولة في دراسة القرآن، والتي لا تهتم لا لتفسيره ولا لاستخدام تفاسيره التقليدية في بلورة فهمٍ جديدٍ له. ويأتي التحفظ من كون المساهمين في الكتاب ليسوا دعاةً أو لاهوتيين، بل مجموعةً من الدارسين الغربيين المتشكلين داخل حدود الدراسة الغربية الحديثة. وهو ما يجعل المفترض بهم، حسبما يرى فودج، أن ينطلقوا من الحدود التقليدية المستقرة في دراسته، لا من محاولة زلزلتها بل وتفكيكها.

وفي سياقِ فصلِه بين كتاب "القرآن الدراسي" وحقل الدراسات القرآنية الغربية، يظهر فودج اهتماماً بسياق الكتاب الثقافي والاجتماعي، فيما يبدو محاولةً لتقليل صلة الكتاب بالدراسات الغربية المنهجية حول القرآن. فنراه مثلاً يربط الكتاب من جهةٍ بتقليد التفاسير المختصرة والمبسطة والمصاحف المطبوعة مع المعنى في السياق الإسلامي، مثل تفسير الجلالين ومختصر التفاسير وصفوة التفاسير. ومن جهةٍ أخرى، يربطه بفكرة "الكتاب المقدس الدراسي"، وهو النسخة الدراسية من الكتاب المقدس ويحوي تعليقاتٍ وملاحظاتٍ ومقدماتٍ وشروحاتٍ وخرائط تساعد على فهم النصوص الإنجيلية التقليدية. وقد بدأت هذه الفكرة مع "جينيفا بايبل" (كتاب جنيف المقدس) الذي صدر سنة 1560، وعُدّ أحد أهمّ ترجمات الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية، واستمرت طيلة التقليد البروتستانتي (لا سلطة فوق سلطة الكتاب المقدس) في التعامل مع الكتاب المقدس. يحاول فودج بهذا الربط، كما يبدو، تقليل صلة الكتاب بمناهج دراسة القرآن والتفسير. فهو يعزله مشكلةً تخصّ مسلمين غربيين يتفاوضون مع واقعهم الفكري والثقافي ومع تاريخهم ويناقشونه، دون تأثيرٍ معرفيٍ حقيقيٍ على التقاليد المستقرة لدراسة القرآن غربياً.

يظهر هذا العزل كذلك في الارتباك تجاه تفسير بعض الآيات، مثل الآيات المتعلقة بالمثلية أو بالعنف المنزلي. إذ يشير فودج لكونها مشكلةً إسلاميةً صرفةً لا تخصّ الدارس الغربي، لذا فهو غير قادرٍ أو غير مهتمٍ بتناولها. ويحاول فودج تتبّع بعض الأمور التفصيلية التي يبدو فيها استحضار التفسير التقليدي مناوئاً لما اعتادت عليه الدراسة الغربية، مثل استناد الكتاب في بعض الآيات لبعض التفسيرات والأخبار المستقاة من تفاسير متأخرةٍ لتوضيح مسألةٍ حدثت عشيَّة الإسلام. فقد استند المؤلّفون في تفسيرهم للآية 38 من سورة المائدة، على تفسير القرطبي، الذي يذكر أن عقوبة السرقة في الجاهلية كانت قطع اليد، واعتبروا ذكر هذه المعلومة عند القرطبي كافياً لاتخاذها معلومةً دقيقةً يمكن الاستناد لها تاريخياً، دون الحاجة للبحث في الكتابات التاريخية الحديثة التي تتناول تاريخ الجزيرة العربية. ووفق فودج هذه مسائل لا تدرك إلا بمنهجيةٍ تاريخيةٍ ولا يفيد فيها تقليد التفسير، الذي يشبه الفنون الإسلامية الأخرى في عدم منهجيته وعدم إمكان الاعتماد عليه.

يبدو عمل فودج هنا في دراسته النقدية للكتاب وكأنها استعادةٌ لما صنعه نولدكه في رسالته إلى غولدتسيهر، أي إنها محاولةٌ لتأكيد هذه الحدود بين القرآن والتفسير، أو بين القرآن والمعاني التي أنتجها المسلمون. إلا أن ما يواجهه فودج هنا أصعب مما واجهه غولدتسيهر، فهو لا يواجه تفاسير قديمةً بعيدةً نشأت فيما قبل المناهج الحديثة يسهل تخطئتها ضمن الإطار العامّ لما يسمى "الاستعمار المعرفي"، بل يواجه تفسيراً معاصراً مكتوباً بلغةٍ غربيةٍ ومُنتَجاً في قلب الجامعات الغربية وبأحدث أساليبها العلمية.

ربما تأتي محاولات العزل التي عملها فودج تجاه الكتاب من إدراكٍ لأثر الكتاب على هذه العلاقة بين القرآن والتفسير، والتي تدفع بدراسة القرآن لتكون سؤالاً حول الحقيقة والمعرفة، وحول المنظور الغربي لها. فكما أشار فودج في دراسته، فمعظم مؤلفي الكتاب ينتمون لما يسمى "الفلسفة التقليدية". وفي هذه الفلسفة رؤيةٌ تؤكِّد على وجود فارقٍ كبيرٍ بين الفلسفات والأديان السابقة على الحداثة، وبين الفلسفة التي تقوم عليها الحداثة، وجودياً ومعرفياً. يستند جزءٌ كبيرٌ من الفلسفة التقليدية إلى أفكارٍ غيبيةٍ تمثل المرجع المشترك بين كلّ الديانات الرئيسة. فالإنسان الذي ترسمه هذه الفلسفة إنسانٌ يقف جسراً بين السماء والأرض، ومنغرسٌ في ذكرى أولى "بدئية" (من بدء) عن عالم الخَلق والتكليف. وتمثِّل معرفته جزءاً من اتجاهه الروحاني والأخلاقي ومرجعيته في معيشته ومنظوره إلى العالم.

على عكس رؤية الحداثة التي تقوم على ما يسمّيه الإيراني داريوش شايغان في كتابه "الأصنام الذهنية والذاكرة الأزلية" المترجم للعربية سنة 2007، على "نسيان الذاكرة" أو نسيان الأمانة (ويقصد بالغالب التكليف السماوي)، ومن ثم الانفصال بين السماء والأرض، وبين المعرفة والمقدس.

لذا حين يستفيد مؤلّفو كتاب "القرآن الدراسي" من تقليد الدراسة الغربية للقرآن، لكن ضمن رؤيةٍ تنطلق من كون القرآن كتاباً يحمل معنىً شاملاً وأساساً لخلق الذات وموقعها بالكون، ولا يزال قادراً على التواصل مع المعاصرين كما تواصل مع أسلافهم، فإنهم بهذا يعيدون ترتيب العلاقة بين المعرفة والمقدس، ويحاكمون النظام المعرفي الغربي الحديث في ضوء هذه العلاقة. أي إنهم يقدِّمون عبر تفسير القرآن تساؤلاً حول معنى المعرفة وحول الحقيقة، ويقدّمون بلغةٍ غربيةٍ حديثةٍ فضاءً جديداً للحقيقة وأفقاً جديداً لفهم الإنسان. ومن هنا فما حاول فودج حمايته بعزل الكتاب عن تقاليد الدرس الغربي المستقرّة في حقل دراسات القرآن، ليس حدود الحقل، بل حدود العقل الغربي الحديث نفسه.

ومن هنا فالصلة بين القرآن والتفسير مساحة صراعٍ وتفاوض. ويحاول دارسون غربيون إعادة ترسيم حدود الحقل بطرقٍ معرفيةٍ أو مؤسسيةٍ، بينما يحاول دارسون آخَرون الدفعَ في المقابل في اتجاه إعادة بناء مرتكزات الحقل. ويمثِّل كتاب "القرآن الدراسي"، والسياق الذي نشأ داخله وحوله أحد أمثلة هذا الصراع. وهو صراعٌ لا يدور حول المناهج والأدوات، بل حول المعرفة والحقيقة، وهما ركنا الحضارة.