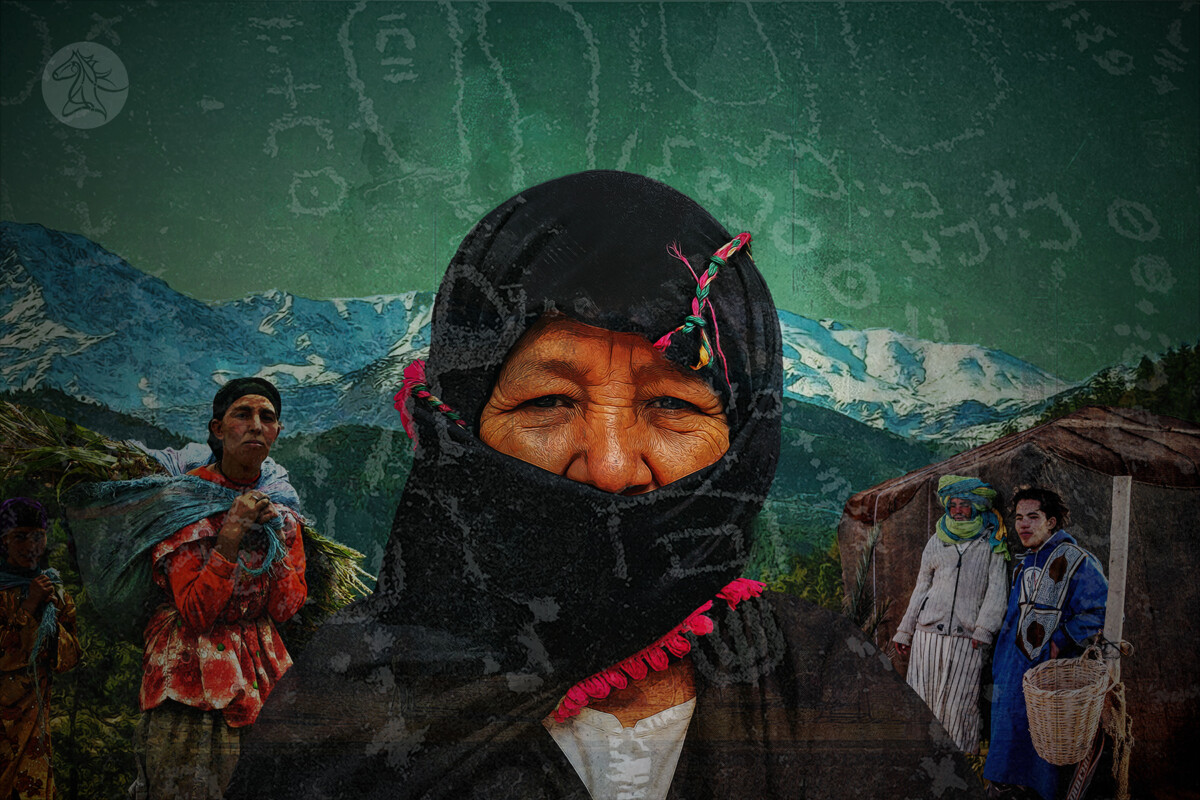

عاشت قبائل سوس تجربة حكمِ الشعب نفسه بنفسه، يمكن وصفها بالمعايير الحديثة بالديمقراطية. استمرت التجربة قروناً، ولكنها انحدرت وما بقى منها إلا شذرات مما شهدتُه. بدءاً من فترة الاستعمار الفرنسي ولاسيما بعد أن بسطت الدولة المركزية يدَها على كلّ البلاد بعد الاستقلال سنة 1956. ومع الدولة الحديثة، غاب عن المشهد جلّ تفاصيل زمنٍ أدارت فيه القبائل شؤونها بقوانين عرفية فُوِّض تطبيقها لمؤسسة تنفيذية معروفة باسم "إنفلاس". وقد أفرزت "إنفلاس" مبدأَ فصلِ السلطاتِ وحكومة الظل، وابتكرت أساليبَ خاصة لإشهار قراراتها لأفراد القبيلة تقوم مقام الصحف الرسمية اليوم. ومع أفول تجربة "إنفلاس"، إلا أنها قدّمت درساً يمكن العودة إليه والاستفادة منه لبناء نظمٍ ديمقراطيةٍ تأخذ من التاريخ والثقافة الشعبيين. خاصةً في السياق السياسي في المنطقة العربية والمغاربية التي تتزايد فيها حدة الاستبداد والديكتاتورية، وهي أنظمة تهمَّش فيها القرى والمدن البعيدة عن المركز.

دوّنتْ هذه القبائل قوانينها وقراراتها على ألواحٍ خشبيةٍ، توازي بقدسيّتها للقبائل الدساتير المعاصرة، وألحقَتْها بتدوين العقود الخاصة، من زواج ورسوم ملكية ومحاضر عقوبات وبَيْعِ وميراث. مُنِحت "إنفلاس"، التي تمتد ولاية كل عضو فيها سنةً واحدة، صلاحيات تطبيق ما جاء فيها. وبهذا يمكن لمؤسسة إنفلاس أن تساهم في حفظ الأمن والاستقرار وتدبير مختلف شؤون القبيلة بإحكام، بما في ذلك شؤون الأقليات. وهو ما دفع المستشرق الفرنسي روبير مونتاني، في دراسته لخصوصيات القبائل الأمازيغية في منطقة سوس بالجنوب المغربي، إلى وصفها "الجمهوريات البربرية"، أي الأمازيغية. وهذا وفق ما جاء في كتابه بالفرنسية "ليه بيربير إي لو مخزن" (البربر والمخزن) المنشور سنة 1930.

ولم تكن أحكام السلطان المغربي، قبل الاستعمار الفرنسي بدايات القرن العشرين، لتنال من قبائلَ سوس بسبب التضاريس المنيعة وبفضل خصوصيّاتها الثقافية القَبَلية. وبهذا ارتأتْ تلك القبائل سدّ فراغ السلطة والقيام مقامَ "المخزن"، أي السلطة المركزية. فنظّمت المجتمع وحرصت "على ألا يستأثر فردٌ واحدٌ بسلطة اتخاذ القرارات"، حسب المؤرخ الفرنسي دانييل ريفيه في كتابه "تاريخ المغرب" المترجم للعربية سنة 2020.

التقيتُ خالد ألعيوض، مدير مركز تاوسنا للدراسات والأبحاث، وتحدّثنا عن هيكلية "إنفلاس" التي يعتبرها مؤسسةً قائمةً بذاتها. قال ألعيوض إنّ أعضاء مؤسسة إنفلاس كانوا يُنتخبون لمدة سنة قابلة للتجديد، ويَنتخبون بدورهم رئيسهم الأكثر تجربة وحظوة واحتراماً بين أفراد القبيلة. فيمثلهم في الاجتماعات التي تعقد مع القبائل الأخرى، بلا أن تكون له سلطة عليهم. يشترط في معظم أعضاء المجلس بلوغ الستّين على الأقلّ، وأحياناً كانوا يفتحون "باب الاستثناء لمن يملكون تجربةً قويةً في الحياة" بحسب ألعيوض الذي يضيف أنّه كان يُشترط في الأعضاء حسن السيرة والسلوك.

يخلص الفقيه المغربي محمد العثماني في دراسته لأعراف القبائل الأمازيغية المعنونة "كتاب ألواح جزولة والتشريع الإسلامي" المنشورة سنة 2004، إلى أنه عادةً ما ترشّح القبيلة الرجالَ لعضوية المجلس وليس العكس. ويشير العثماني إلى أنّ أعضاء المجلس يتقاضون أجرةً بسيطةً من أموال المخالفات التي يدفعها المخالفون لأعراف القبيلة أو من مواد أخرى يُتفق عليها، مقابل التعهد بتطبيق مقتضيات الألواح "دون محاباة ولا تحريف. فإن ارتكب مخالفة ما، يعاقَب بما رأت الجماعة وأقرَّتْه في لوحها".

المثير للاهتمام أن هذا النظام جسّد مفهوم ما يمكن تسميته "حكومة الظل"، وهو المفهوم الذي ظهر رسمياً في بريطانيا أواخر القرن التاسع عشر. جاءت حكومة الظل في الحالة القبائلية على هيئة أعضاءٍ يشكّلون حكومةً موازيةً غير رسمية مهمّتها مراقبة الحكومة الرسمية ونقد تصرفاتها. وتوصّل العثماني في دراسته إلى أن بعض القبائل تعيِّن مقابل كل عضو من "إنفلاس" رجلاً نزيهاً من أسرته يسمى شيخاً ليراقبه ويرشده ويحاسبه في نهاية ولايته. بل إنه يُقال من منصبه في حال ارتكاب أي مخالفة بلا أن يُسمح له بالعودة إليه. يمثّل العثماني بما جاء في عرف قبيلةٍ سوسية تدعى "بني ويزلن"، اتفق سكانها على تعيين خمسة شيوخ لمراقبة خمسة من أعضاء مجلس "إنفلاس" ونهيهم عن الفساد وتقديم النصيحة لهم ومحاسبتهم في نهاية فترة عضويتهم.

كانت "إنفلاس" تتخذ قراراتها بأغلبية الثلثين، وتقوم مقام السلطة التنفيذية في الشكل الحديث للدولة. سعت هذه "السلطة" لتطبيق ما جاء في الألواح التي يشرف سكان القبيلة على تحريرها في الاجتماع العام الذي ينعقد كلما دعت الضرورة.

يقول الصافي مومن علي، المحامي والكاتب المهتم بقضايا الثقافة الأمازيغية، في مقاله "المفهوم الحقيقي للأعراف الأمازيغية" المنشورة في مجلّة أدليس سنة 2014، إن قبائل الأمازيغ كانت تكتب وتوثّق كل التصرفات القانونية بين سكانها، لا القوانين فقط. ويقيم الصافي أن ما يحكم النظام والأعراف بين هذه القبائل هو تجسيد لنظرية العقد الاجتماعي وليس صورةً تقنية لما بات يصنَّف حديثاً بالدستور. والعقد الاجتماعي نظرية تعود جذورها للعصر اليوناني وأصبحت مفهوماً فلسفياً وسياسياً رسمياً في القرن الثامن عشر في أوروبا، ونظرياً يدخل وفقها الأفراد طوعاً في عقد مع بعضهم أو مع الدولة، فيتنازلون عن بعض حقوقهم وحرياتهم مقابل الأمن والحفاظ على تماسك المنظومة الاجتماعية. وهنا يشير مومن علي إلى أن الدستور يتولى المجتمع المدني إخراجه من العدم إلى الوجود، بينما يُخرِج العقد الاجتماعي مجتمعاً من العدم إلى الوجود. فيشكل "اتفاقاً لجماعة من الناس على الخروج من حالة التشتت والانعزال والفوضى إلى النظام".

وفي ذات الصدد، يقول خالد ألعيوض إنّ أقدم عُرفٍ عُثر عليه في المغرب يعود تاريخ كتابته إلى سنة 1492، وهو لوح "أغادير أوجاريف" الذي يعد جدّ الألواح. ويرجح أن جميع الأعراف المنظمة للقبائل الأمازيغية الأخرى استُخرجت منه. ويضيف ألعيوض إن "اللوح يكون غالباً في نسخة واحدة يوضع في صندوق في عهدة رئيس إنفلاس، ولا يخرج إلا عند الحاجة". ويلاحظ العثماني أنّه لم يعثر على لوح يصادم آخر في جوهره. وقد انتبه محمد العثماني بتدقيقه في خط كتابة تدوين الألواح التي عُثر عليها وتاريخها أن هذا اللوح يحرّر إما دفعة واحدة، وهو ما لا يحدث إلا في حالة نسخ قبيلةٍ للوح قبيلة أخرى وملاءمته مع وضعها. أو على فترات كما تبيِّن تواريخ إصدار القرارات واختلاف المسائل التي عالجتها. إذ جرت العادة أنه كلما استجد أمر ما استلزم ذلك عقد اجتماع عام للاتفاق على حلّ واستدعاء إمام المسجد أو أستاذ المدرسة العتيقة أو قاضي القبيلة لكتابته، بلا أن يكون له رأي في ذلك، ثم المصادقة عليه.

عمدت قبائل سوس إلى كتابة قوانينها بلغةٍ مفهومةٍ للعامة. فقد كان أعضاء "إنفلاس" يتفقون على الصيغة السهلة للإدراك، فجاءت لغة الألواح المكتوبة بحروفٍ عربيةٍ تمزج ألفاظاً أمازيغية وعربية. ومن أمثلة ذلك ما جاء في أحد الألواح: "من تفاتن داخل سوكة الحصن وجَبد عليه الهِنت سيغرم خمسة مثاقل"، وهي جملة تجمع بين الأمازيغية والعربية الفصحى والدارجة المغربية. ومعناها أنه إذا نشب عراك داخل زقاق الحصن واستلّ أحد المتعاركين خنجره من غمده، فإنه يغرم خمسة مثاقل. والمثقال هو العملة المتداولة في المغرب حتى النصف الأوّل من القرن التاسع عشر.

يذكر العثماني أن من بين ما التزم به نظام "إنفلاس" إشهارَ قرارات المجلس وتبليغها الأهالي وفق ما دُوّن وثُبت في اللوح. يجمع المجلس أفراد القبيلة ويتلو ما جاء في اللوح من بنود جديدة، ويفسره لهم بلغة يفهمونها. ويُستعان بالبرّاح، وهو رجلٌ يعلن الأخبار، فينادي في الأسواق وعلى المساجد والزوايا بما جاء به التشريع الجديد للقبيلة. ويشير العثماني أن أعضاء "إنفلاس" الذين يتولون الفصل في العقوبات الجنائية التي تأتي بها الألواح، "يتولون أيضا تنفيذ أحكام الفقهاء [مجلس الشرع] المختصين في القضايا العقارية والأحوال الشخصية والإرث" بلا أن يتدخل أحدهما في اختصاص الآخر كما تنصّ الألواح، إلا للاستشارة.

وقد حرص مجلس الأمناء على ضمان استفادة جميع أفراد القبيلة من المرافق ذات النفع العام، على غرار الطواحين المائية، وإن كانت ملكيتها خاصة. وهكذا نظّم المجلس طريقة عملها بما يضمن ألا يُحرم أي فردٍ من الانتفاع بها ولو كان عدواً لمالكها. عُرف هذا النظام بالتكافل بين الفرد والجماعة، وقد حرص الأهالي على تحمّل الأضرار التي قد يتكبّدها أحد أفرادها بسبب ظروفٍ قاهرة أو كوارث طبيعية. فاتفقت القبائل على أن تضمِّن في تشريعاتها بنوداً تلزم القبيلة بتعويض من احترق بيدره بنصف ما احترق منه.

ومقابل تسيير أمور الناس ومعالجة مشاكلهم، كان من الطبيعي أن تُسَنّ أيضاً إجراءات رادعة ضد من يتجاوزون المتفق عليه عقداً اجتماعياً. ومن هنا حرصت "إنفلاس" على تطبيق مقتضيات الألواح وما اتفقت عليه القبيلة، وسعت لمعاقبة المخالفين لهذه القوانين. وإذا كان النقاش اليوم محتدماً بشأن إلغاء تطبيق قانون الإعدام، وهو القرار الذي اتخذته المملكة المغربية في ديسمبر 2024، فإن العقوبات في تشريع هذه القبائل استندت إلى قاعدةٍ فريدةٍ مفادها أن العقوبات تكون حصراً "في المال وبالمال"، وفي أشد الحالات بالنفي. ويشرح محمد العثماني هذه القاعدة التي بُنيت عليها تشريعات قبائل سوس، بالقول إنّ العقوبة بالمال تكون بتغريم الجاني شيئاً من ماله. أما العقوبة في المال فتعني "معاقبة الجاني في ماله بإتلافه كتخريب داره أو إحراق ثيابه أو إتلاف مواده المغشوشة". وهو ما أشار إليه ألعيوض بالقول إن أشد عقوبة في هذه التشريعات هي النفي والإبعاد خارج القبيلة، "ونادراً ما تُنفّذ، ذلك أن الأعراف تقتضي مبدأ التدرج في العقوبات". ويوضح كذلك أن "النفي يعني أن يفقد الجاني اسمه ويسمى أمزواك [المنفِي] وأبناؤه هم تاروا نومزواك [أبناء المنفي]. بمعنى أن والدهم ارتكب جرماً كبيراً، فتستقبله قبيلة أخرى بتوجس، منفياً يعيش محتقراً لبقية حياته".

وقد تميّز نظام هذه القبائل بالتشريع العقلاني الذي يعلّي من قيمة الإنسان والمصلحة العامة، بلا تمييز أو إقصاء. وهو بهذا لم يغفل وضع الأقليات إذ نظم شؤونهم بألواح خاصة أتاحت لهم حرية التملك والتجارة ومنهم اليهود الذين كانوا منتشرين في المملكة المغربية، والذين يؤكد ألعيوض أن وضعهم كان وضع أهل الذمة "يحترمون ويوقّرون". ويُعدّ اليهود مِن أقدم مَن استقر في سوس. فتمتعوا بحق السكن والبيع والشراء، وساهموا في الإنتاج الزراعي وتربية المواشي. واشتهروا بالتجارة سواء باعةً متجولين أو وسطاء بين تجّار سوس وتجّار المدن المجاورة. وبسبب تمتعهم بوضع أهل الذمة، أتيحت لهم الحماية المخزنية (السلطانية) وحرية التدين والرعاية مقابل أداء جزية للدولة. ولم يكن لهذا الوضع أي تأثير على حالهم الاجتماعي بين سكان القبائل. فقد كانت توحدهم اللغة الأمازيغية، فهم "أمازيغ استقروا في المغرب منذ أزيد من ثلاثة آلاف سنة تبعاً لشواهد القبور المتواجدة في مدينة أكادير، وليسوا وافدين عليه"، كما قال لي خالد ألعيوض.

بُنيت هذه المخازن لغايتين. الأولى حماية الممتلكات في ظل الصراع بين البدو الرُحل والمستقرين، لاسيما في فترات الجفاف التي يلجأ فيها الرُحل إلى مهاجمة القبائل المستقرة بحثاً عما يسد جوعهم. والثانية تخزين الممتلكات في منطقة تتميز بتناوب الدورات المناخية ما بين السنين الماطرة والجافة، وما يفرضه ذلك من ضرورة تدبير الموارد وتوزيع استهلاكها بين هذه السنوات.

وللحديث عن هذا الموضوع، التقيتُ حسن نايت لوز، وهو محافظ المخزن الجماعي "أغادير إيكونكا" بإقليم اشتوكة أيت باها بسوس والذي يعد من أشهر المخازن الجماعية في المغرب. يذكر أن هذه البنايات تخلت عن دورها مرافقَ للإيداع والتخزين، وصارت قبلة ثقافية للراغبين في استكشافها والتعرف على تاريخها. وأضاف نايت لوز: "تشيّد المخازن في غالب الأحيان في أماكن محصنة تحصيناً طبيعياً ليسهل الدفاع عنها، وتدبّر وفق ألواحٍ تضم ما اتفقت عليه القبيلة عن طريق مؤسسة إنفلاس التي تعمل على ضبط حقوق وواجبات الأفراد والجماعة وتنظم طريقة التسيير والحراسة".

شُيّدت أغلب المخازن بالتراب والحجارة بإتقان جعل بعضها يصمد أربعة قرون. وكان معظمها محاطاً بالتين الشوكي، أو ما يُسمى في البلدان المغاربية "الهندي"، وهو أحد أنواع الصبّار الذي شكّل خط الدفاع الأول زمن الحروب. وبُنيت غرف التخزين على صفين متقابلين أو أكثر حسب التعدادِ السكّاني للقبيلة، ويتراوح طول هذه الغرف في الغالب بين الثمانية والعشرة أمتار، فيما لا يتجاوز عرضها وارتفاعها متراً ونصف المتر.

كان مجلس الأمناء "إنفلاس" ينظّم حراسةَ المكان بالتناوب بين أفراد القبيلة. ويعيّن المجلس مشرفاً على المخزن يسمى "لامين"، أي الأمين، يسيّره وينظم عملية الدخول إليه والخروج منه ويعتني بنظافة مرافقه. أخبرني نايت لوز أنّ الأعراف "خصّصت للقطط أجرة لقاء حمايتها للمخزون من الفئران، وتسمى 'أغنجة أوموش'، أي حصة القط، تسلَّم للأمين ليتكلّف بإطعامها".

وفي سياق متصل، يشير أحمد أوموس، مدير المنتزه الوطني للنقوش الصخرية بأغادير، في دراسته المنشورة سنة 2015 بعنوان "في الأصول التاريخية والخصائص المعمارية للمخازن الجماعية إغودار بمناطق الأطلس" إلى أنّ هذه المخازن كانت تتجاوز أدوارها الاقتصادية في زمن الحرب. فكانت "تؤدي أدواراً عسكرية وتحصينية". ويضيف متحدثاً عن حالها اليوم: "أغلبها مهجور أو أنه تعرّض للدمار [. . .] بسبب عوامل بشرية وطبيعية متعددة، منها تراجع دور الجماعة في التسيير المحلي أمام انتشار وتوسع الإدارة الحديثة منذ بدايات القرن العشرين، والهجرة القروية، بلا إغفال دور الصراعات القبلية التي كانت تؤدي أحياناً إلى الاقتتال والثأر بتخريب بعض من هذه المخازن". ويلفت أوموس النظر إلى عامل آخر، وهو دور الدولة التي سعت بممثليها في هذه القبائل إلى القضاء على كل رموز الاستقلال القبلي في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

ومع بداية تغلغل الاستعمار الفرنسي في المملكة المغربية في بداية القرن العشرين كانت التجربة في طريقها للانقطاع، وتعزز الانقطاع بتأثيرٍ من السلطات الفرنسية. وهنا يقول ألعيوض إنّ "فرنسا سعت إلى الترويج عبر كتابات [المستشرق الفرنسي] روبير مونتاني للنظرية الانقسامية [وتقابل فكرة العصبية القبلية] بدافع التفرقة سعياً إلى بسط السيطرة على هذه القبائل التي استعصت عليها. ولم تتمكن منها إلا بعد مرور اثنتين وعشرين سنة من تاريخ توقيع معاهدة الحماية [معاهدة فاس 1912، أُرغم خلالها السلطان الحفيظ بوضع المغرب تحت الحماية الفرنسية]".

ويرى ألعيوض أن وصف مونتاني هذه القبائل بالجمهوريات البربرية الصغيرة ذات الطبيعة الديمقراطية مجانب للصواب، "فالحقيقة تقول عكس ذلك، إذ لم تكن هناك نزعة استقلالية تجاه الدولة المركزية عند الأمازيغ. لكن كان هناك نوع من الحكم الذاتي الذي يرجعون فيه إلى نظامهم القبلي. خاصة أنهم يعبّرون عن ولائهم للدولة عبر خطب يوم الجمعة من خلال الدعوة للسلطان في المنابر، ويدفعون الضرائب ويستعملون النقود المخزنية ويتجنّدون للدفاع عن الدولة".

ويرى ألعيوض أنّ على المغرب أن يستفيدَ من التاريخ ويعتبر أنّ نظام "إنفلاس" هو الأصلح لتدبير جهات المغرب التي تعرف تنوعاً ثقافياً وخصوصيات يصعب معها أن نضعها في إطار سياسي واحد. وهو ما يبدو أن المملكة المغربية تسعى إلى تطبيقه عبر "الجهوية المتقدمة"، إذ عملت الحكومة منذ خطاب العاهل المغربي محمد السادس في الثالث من يناير سنة 2010 على التنازل تدريجياً عن جزء من صلاحياتها لفائدة مجالس الجهات. فتصبح الجهات مستقلة عن الجهاز المركزي في التدبير مع بقائها تحت سيادة الدولة، وبالتالي تقتبس من التاريخ درساً مفيداً يمكن البناء عليه.