ظلّ تمثال سيبتيموس سيفيروس قائماً في ميدان الشهداء منذ أن نصبه الفاشيون الإيطاليون في مطلع الثلاثينيات، قبل أن يزيله العقيد معمر القذافي في السبعينيات ضمن مسعىً لإعادة صياغة الذاكرة البصرية بما يخدم سردية النظام. ومع عودة الحديث عن إرجاع التمثال إلى موقعه الأول، تجدّدت الأسئلة القديمة وبرزت توتراتٌ جهويةٌ، لاسيما لدى سكان الخُمس حيث تقع بلدة لبدة، إذ عدّ الأهالي انتزاع التمثال من مدينتهم لإعادته إلى طرابلس انتهاكاً لذاكرتهم.

يجمع التمثال بين طبقتين متناقضتين من المعنى. فهو من جهةٍ رمزٌ محليٌ، ومن جهةٍ أخرى إرثٌ استُخدِم إبان الحقبة الفاشية الإيطالية، ليكون جزءاً من مشروعٍ استعماريٍ لإعادة تمثيل روما في شمال إفريقيا. هذه الازدواجية تجعل إعادة نصبه اليوم في موضعه القديم، الذي اختاره له الاحتلال الإيطالي في الربع الأول من القرن الماضي، خطوةً محمّلةً بدلالاتٍ لا تنفصل عن الحاضر الذي يشهد ضعف الدولة المركزية وتفتّت مؤسساتها.

تتشابه سيرة تمثال الإمبراطور مع سيرة تماثيل ونُصبٍ تذكاريةٍ كانت منتشرةً في ليبيا في العهد الاستعماري، ومنها النُصب التذكارية لمعارك جليانة في بنغازي والهاني في طرابلس التي تقدمت فيها إيطاليا لاحتلال ولاية طرابلس غرب (اسم ليبيا القديم)، وقوس الأخوَيْن فيلّيني الذي بناه الاحتلال الإيطالي تخليداً لعظمة الفاشية الرومانية. تتباين هذه الرموز بين ما قصده منها الإيطاليون عند تدشينها، وما حملته من معانٍ عقب انتهاء الاحتلال. واختلفتْ طريقة تعامل دولة الاستقلال ثم دولة القذافي مع تلك التماثيل على اختلاف تاريخ إنشائها وما خدمته من أهدافٍ في ظلّ الاحتلال، ما بين تدميرٍ وإبعادٍ وإخفاء.

أما في جارات ليبيا، فقد اتخذت المسألة وجوهاً متباينة. ففي تونس كان تمثال الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في العاصمة رمزاً مثيراً للانقسام، إذ أزيل التمثال بعد انقلاب زين العابدين بن علي على بورقيبة سنة 1987، ثم أعيد نصبه بعد الثورة في 2011 في خطوةٍ بدت وكأنها محاولةٌ لترميم ما طال سردية الدولة الوطنية من مصادرةٍ لصالح رئيسٍ واحد. توضح هذه الأمثلة أن التماثيل كانت دوماً أدواتٍ لإنتاج الشرعية أو لمساءلة السلطة. أما في ليبيا فإن غياب التماثيل شبه التامّ عن الفضاء العامّ جعل النقاشَ حولها أكثر ارتباطاً بالتوثيق والتاريخ الاستعماري منه بالذاكرة اليومية المباشرة.

يعود هذا الاختلاف إلى ارتباط التماثيل في الوعي العامّ بالحقبة الاستعمارية الإيطالية التي بدأت في 1911. فبعد الاستقلال في ديسمبر 1951، سادت رغبةٌ في محو كلّ أثرٍ مادّيٍ لتلك المرحلة. هذا الميل إلى الإزالة استُكمِل لاحقاً بعد انقلاب معمر القذافي ورفاقه على الملكية في سبتمبر 1969. فقد أعاد القذّافي بناء خطابٍ سياسيٍ يفضّل الرموز الثورية الحيّة على النصب الحجرية التقليدية. فاعتمد على انتشار علاماتٍ بديلةٍ منها اللافتات وصوره الشخصية الدعائية ولوحات الخيمة والقبضة الممسكة ببندقية، ومجسمات الكتاب الأخضر الذي نشره القذّافي سنة 1975. ولاحقاً جُسّمَت الطائرة الأمريكية المحطمة رمزاً لانتصارٍ ليبيٍ على القوى الاستعمارية – كما رأى العقيد – بعدما شنّت الولايات المتحدة غارةً على مدينة طرابلس استهدفت بيت القذافي سنة 1986. وأصبح بيت القذافي "البيت الصامد" ليكون رمزاً من رموز النظام ونضاله ضد قوى الاستعمار الجديد، كما كان يسميها. جعل هذا ارتباطَ الذاكرة البصرية الجماعية بالتماثيل فقيراً.

ويُعدّ تمثال نافورة الغزالة والحسناء، أو تمثال "نبع الحياة"، في طرابلس أبرز مثالٍ على هذا التوتر بين المحو والاستبقاء في الذاكرة. تتكون المجموعة النحتية من نافورة مياهٍ تعلوها امرأةٌ عاريةٌ يسميها الليبيون "الحسناء" ذات ملامح لا يتضح فيها إن كانت ليبيةً أو إيطاليةً – ربما عن قصد – تمسك جرّة ماءٍ بيدٍ، وبالأخرى تحاول لمسَ رأس غزالٍ، فيما الماء يغسلهما معاً. كان هذا التمثال الوحيد تقريباً الذي نجا طيلة عقودٍ بعد الاستقلال ليصبح معلماً مدينياً، فارق في الوعي العامّ دلالتَه الاستعمارية. إذ وُضع التمثال في ثلاثينيات القرن الماضي في قلب العاصمة، ومع مرور الزمن تجاوز كونه أثراً إيطالياً ليغدو رمزاً شعبياً للمدينة نفسها. جيل الستينيات والسبعينيات تعلّق بصور التمثال في البطاقات البريدية والمجلات، وصارت عادة أخذ الصور الضوئية بجانبه عادةً عائليةً لمجتمع طرابلس. بينما تحوّل موقعه إلى نقطة التقاءٍ اجتماعيٍ ورمزٍ سياحي. غير أن هذه الشعبية المحلية الجديدة لم تمنع هشاشته.

ظلّ التمثال محاطاً بجدلٍ مستمرٍ، تتأرجح النظرة إليه بين كونه أثراً جمالياً من ملامح طرابلس، وبين اتخاذه تذكاراً مرتبطاً بمرحلةٍ استعماريةٍ سابقةٍ، بل حتى رمزاً إباحياً يتحدى المجتمع الليبي المحافظ نظراً لعريّ "الحسناء".

اختفى التمثال في ظروفٍ مجهولةٍ في نوفمبر 2014، تاركاً خلفه فراغاً بصرياً. ولم يكن اختفاؤه محل نقاش عامٍّ، لا احتفاءً ولا استياءً، ما يكشف هشاشة علاقتنا بالرموز البصرية في الفضاء العامّ. ولم يعد النقاش حوله يدور في الساحات، وإنما في فضاء الصور والأرشيف، ليعيش أيقونةً غائبة. أصبح تمثال الغزالة أكثر من مجرّد عملٍ نحتيٍّ، إنه مرآةٌ لعلاقة الليبيين المتناقضة مع تاريخهم ومع فضائهم العامّ بين محاولات الاندماج المحلّي ورغبة المحو السياسي. كتب الكاتب الليبي محمد النعاس عن هذه المسألة في مقالته "الغزالة والحسناء.. سيرة ليبية لتمثال ونساء وشعب"، المنشورة في موقع "رصيف 22" سنة 2021، إذ يقول: "تحوّل التمثال لمجرد مخيالٍ شعبيٍ يكتب عنه الأدباء ويرسمه الفنانون ويتحدث عنه أبناء المدينة بحسرةٍ، وحلّ شحوبٌ غريبٌ بميدان الغزالة الذي غزته القمامة وتوحشت أشجاره".

وهكذا، فإن ما يبدو في بلدانٍ أخرى مجرد جدلٍ في معنى التماثيل ومكانتها في الحاضر، يتحوّل في الحالة الليبية إلى سؤالٍ عن الغياب أكثر منه عن الحضور، وعن ذاكرةٍ أعيدَ تشكيلها بالتفريغ لا الحضور المستقر. فالتماثيل التي أزيلت أو اندثرت لم تترك وراءها سوى صورٍ متفرقةٍ في الأرشيف أو في مخيلة أجيالٍ رأتها قبل الغياب. وهو ما يجعل النقاش فيها اليوم أقرب إلى حفرٍ في الذاكرة الجمعية منه إلى ملاحظة واقعٍ مدينيٍ قائم.

يبدو هذا جليّاً عندما نتحدث عن نصب معارك الاحتلال الأولى في أكتوبر 1911، عندما نزلت القوات الإيطالية في مدينتَي طرابلس وبنغازي.

كانت القوات الإيطالية في ليبيا قليلةً ومبعثرةً، ومعنويات جيشها منخفضةً بسبب الخسائر المتواصلة. يتحدث فرانشيسكو ماليغري في كتابه "الحرب الليبية"، المترجم سنة 1978، بأنّ الرأي العامّ في إيطاليا كان منقسماً حول جدوى هذه الحرب البعيدة والمكلفة. ومن دلائل تلك الكلفة ما دار في اجتماعٍ بين جيوفاني جوليتي رئيس الوزراء وباولو سبنغاردي وزير الحربية، في نوفمبر 1911، قال رئيس الوزراء فيه: "برقياتٌ واردةٌ من طرابلس كانت تتحدث عن القنابل التي تنهال يومياً على المدينة، وعن الاستياء العالمي وعن وضعنا كمطوّقين، الأمر الذي جعلنا محطّ استخفافٍ أمام العالم. وعن الأربعين ألف رجلٍ الذين يهزهم خمسة أو ستة آلاف عربي".

بعد ثلاثة أعوامٍ، أي في 1914، أتمّت إيطاليا بعد مقاومةٍ عنيفةٍ بسط سيطرتها على مدن الساحل المهمّة، درنة وسرت وطرابلس، في حين ظلّت الدواخل بأكملها تحت نفوذ السنوسيين في الشرق وزعماء المقاومة المحلية في الغرب. تحولت المعارك إلى حرب استنزافٍ وقتها. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى في أوروبا في أغسطس 1914 وجدت إيطاليا نفسها في موقفٍ مأزوم. كل ذلك جعل 1914 عاماً فاصلاً. بدت إيطاليا فيه عاجزةً عن بسط سيطرتها على الداخل، في حين بلغ السنوسيون ذروة تنظيمهم الدعوي والعسكري. في هذا العام والسياق المضطربين، جاء قرار إيطاليا تشييد نصبٍ يخلّد قتلاها في معركة جليانة.

كان النصب الذي عُرف بِاسم "مونومِنتو آي كادوتي بونتا دِلّا جوليانا" أي (نصب قتلى رأس جليانة التذكاري) عبارةً عن مسلّةٍ حجريةٍ متوّجةٍ بتمثالٍ برونزيٍ ضخمٍ لامرأةٍ مدرّعةٍ بارتفاع ستة أمتارٍ، سُمّيت "روما فيتوريونا" (روما الظافرة)، وهي من عمل النحات جوزيبّي غواستالا. كان التمثال امتداداً لتقاليد نصب "آي كادوتي"، وهو التعبير الذي أطلق على النُصب التذكارية المخصصة لضحايا الحروب. تبنى هذه النُصب في العادة على هيئة مسلّاتٍ حجريةٍ تعلوها تماثيل لجنودٍ مجهولين أو رموزٍ مجازيةٍ تصوّر روما أو النصر المجنّح. والغرض منها تثبيت ذكرى التضحيات وتغذية الذاكرة الوطنية.

شهدت طرابلس أيضاً إقامة نصبٍ تذكاريٍ لمعركة الهاني، التي سمّيت في السجلات الإيطالية "شارا شَت" (شارع الشط) ووقعت في 23 أكتوبر 1911. تكبّد الإيطاليون في تلك المعركة خسائر فادحة. فقد هاجم المجاهدون القوات المتمركزة على شاطئ طرابلس بعد الإنزال، وأوقعوا في صفوفها مئات القتلى والجرحى. شكّلت هذه الخسارة صدمةً لإيطاليا، وردّت عليها بوحشيةٍ بارتكاب مجازر ضد سكان طرابلس تركت أثراً عميقاً في الذاكرة الشعبية. من تلك المجازر مشانق عامّةٌ للمجاهدين في ميدانٍ بالناحية الشرقية من المدينة، هو نفسه ميدان الشهداء الذي حمل اسم ساحة إيطاليا أيام الاستعمار. بعد أشهرٍ قليلةٍ أقيم أول نصبٍ صغيرٍ في مقبرة الواحة بالمدينة حيث دُفن الجنود الإيطاليون، وهو تذكارٌ حجريٌ متواضعٌ كان الهدف منه إضفاء طابعٍ رسميٍ على موقع الدفن وتسكين الجرح العسكري الغائر.

غير أن دلالة المعركة كانت أعظم من أن تختزَل في تذكارٍ متواضعٍ بمقبرة. في أكتوبر 1922 تولى بينيتو موسوليني وحركتُه الفاشية الحكمَ في إيطاليا، وبه أعيد إنتاج ذكرى المعركة في فضاء طرابلس عبر نصبٍ مركزيٍ على الواجهة البحرية المسماة "باب بحر". صمّم المعماري آرماندو براسيني النصب ليصبح معلماً تقام عنده الاحتفالات الرسمية ويُستحضر فيه قتلى إيطاليا كلّ عام.

على خلاف نصب جليانة الذي تَوّجَهُ تمثال روما الظافرة برمزيةٍ تقليديةٍ، صُوّر في تمثال معركة طريق الشط جنديٌ إيطاليٌ بملامح واقعية. وهو أسلوبٌ شاع وكُرّس في أعقاب الحرب العالمية الأولى. إذ لجأت إيطاليا لتخليد قتلاها عبر تماثيل الجندي المجهول في محاولةٍ لترسيخ صورة التضحية الفردية، وتحويلها لذاكرةٍ جمعيةٍ تحتفي بدماء الجنود العاديين عماداً للأمة. هكذا يكشف النصبان عن تطور التمثيل الاستعماري وتطور حضوره الرمزي في الساحات العامة لخدمة الأغراض الدعائية.

وإذا حاولت إيطاليا بهذه النُصب تحويل هزائمها المبكرة إلى رموز مجدٍ، فإن ما جرى لها بعد الاستقلال يختصر ببلاغةٍ مسارات الذاكرة الليبية. فمع لحظة الاستقلال في 24 ديسمبر 1951 جاءت فرصة تحرير الفضاء العام من هذه الأيقونات المفروضة. أُزيل نصب جليانة الذي يمجد قتلى المعركة الإيطاليين من رأس الميناء، وأقيم محلّه نصبٌ بديلٌ يخلّد من قضوا في المعركة من أبناء برقة. وفي طرابلس أزيل نصب معركة شارع الشط، لتبني الدولة لاحقاً نصباً تذكارياً "لشهداء معركة الهاني" كما عُرفت في الذاكرة الشعبية الليبية، واختارت الدولة بناءَ النصب في مكان المعركة، أي محلة الهاني.

هذه النُصب اتخذت أشكالاً معماريةً بسيطةً من مسلّات وكتلٍ حجريةٍ تحمل نقوشاً وأسماءً، من دون تماثيل مجسمةٍ لأشخاصٍ أو رموزٍ وطنيةٍ وأسطورية. يرتبط هذا الاختيار بسياقاتٍ دينيةٍ وثقافيةٍ وسياسيةٍ في آنٍ واحد. فمن جهة تأثر المجتمع الليبي بالتصور الديني الذي ساد عبر الطرق الصوفية، التي كانت أهمها السنوسية وكان ملك ليبيا إدريس السنوسي قائداً لها. إذ تحفّظ الإسلام في كثيرٍ من تفاسيره على الصور والتماثيل البشرية، وعدّها مخالفةً لعقيدة التوحيد، وقد تفتح الباب أمام أشكالٍ محَرَّمةٍ من التقديس. من جهةٍ ثانيةٍ أدّت التجربة الاستعمارية دوراً في صياغة هذا الموقف. إذ عاش الليبيون ثلاثة عقودٍ وسط تماثيل استعماريةٍ ضخمةٍ كانت غريبةً عن رموزهم المحلية وذكّرتهم بالهزائم والمجازر. ولهذا لم يكن منطقياً إعادة إنتاج اللغة البصرية نفسها التي وظفها المستعمر.

الدولة الوطنية الوليدة لم ترَ في النصب التذكارية سوى وسيلةٍ لتثبيت سرديةٍ عن التضحية والجهاد. ولم تكن معنيةً بالقيم الفنية أو تحميل تلك النُصب برموزٍ بصريةٍ تتخطى وظيفة التذكير مجرّدةً، وعليه لم تُعْنَ باستلهام أساليب أوروبيةٍ أو مشرقيةٍ في النحت. لذلك اكتفت بالمسلّة أو الجدران الحجرية المزدانة بالكتابة والنقوش، وهي لغةٌ مألوفةٌ أقرب لشواهد القبور والأضرحة الإسلامية منها إلى التماثيل الصرحية. وقد تجلّى ذلك في عدة أمثلةٍ منها نصب معركة القرضابية، تخليداً للمعركة التي توحد فيها المجاهدون من الشرق والغرب لهزيمة إيطاليا سنة 1915، وشُيّد على هيئة مجسّمٍ هرميٍ عالٍ في مدينة سرت، وضريح عمر المختار وهو شاهد يكاد يكون مجرداً، تحيط به نقوشٌ وصورٌ أرشيفيةٌ للمجاهد. هذه النماذج تكشف أن الدولة لم تسعَ إلى إعادة إنتاج لغة الاستعمار في استعراض القوة والهيمنة عبر التماثيل الضخمة، بل فضّلت رمزيةً حجريةً متقشفةً تُماثل طابع الشواهد والمقامات الدينية، وتحافظ في الآن نفسه على مسافةٍ واعيةٍ من التقاليد البصرية التي فرضها المستعمر.

أدركت الإدارة الاستعمارية الإيطالية منذ احتلالها بنغازي وطرابلس أن العمران ساحة صراعٍ رمزيٍ وسياسيٍ ينبغي السيطرة عليها. تذكر فتحية المنقاوي، الأستاذة في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة، في دراستها "إمبليكيشنز أوف تو كولونيال أبروتشز أون أوربان إكسبانشن أوف تريبولي" (نتائج سياستَيْن استعمارتيّتَيْن في التوسع العمراني في طرابلس) المنشورة سنة 2024، أنّ خططاً صاغها المهندس لويجّي لويجّي سنة 1912، صُوّرت بوصفها خطوةً نحو تأسيس مدينةٍ حديثةٍ في طرابلس. لكن سرعان ما عُدّلت الخطة في العام نفسه حين اتخذت الإدارة العسكرية قراراتٍ جذريةً على حساب عمران المدينة التاريخي وتراكمها الحضاري كان منها هدم أجزاءٍ من أسوار الواجهة البحرية للمدينة القديمة التي يعود تاريخها إلى احتلال الإسبان طرابلس في بدايات القرن السادس عشر. وهدفت الإدارة الإيطالية من وراء ذلك إلى تعزيز السيطرة الميدانية.

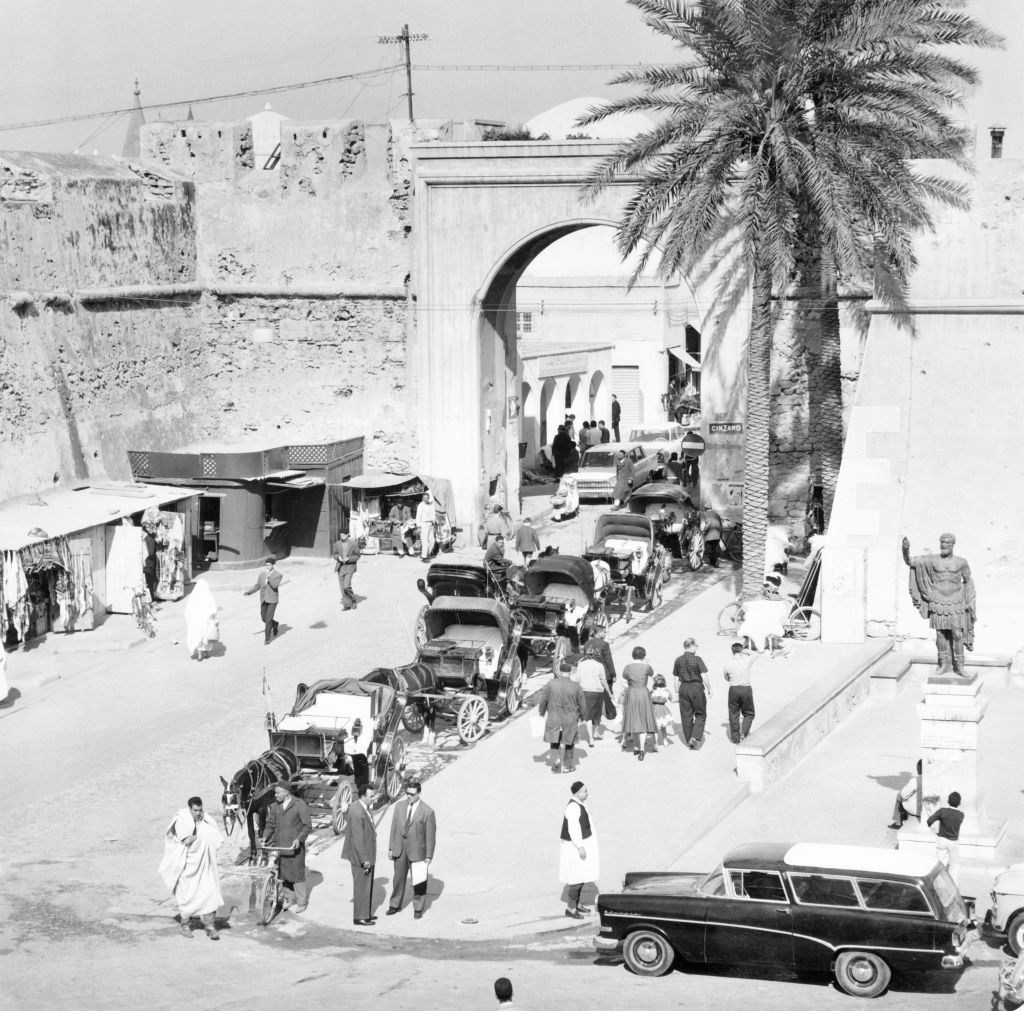

في طرابلس شكّلت ساحة إيطاليا (ميدان الشهداء حالياً) أول تجسيدٍ إيطاليٍ لفكرة الفضاء العام في السياق الاستعماري. أنشئت الساحة على تخوم المدينة القديمة لتبرز الفارق بينها وبين المدينة الاستعمارية الحديثة التي شرع الإيطاليون في بنائها. وصممت لتكون منطقة انتقالٍ بين العالمين، وفي محيطها ظهرت مبانٍ عامةٌ تحمل أساليب معماريةً مزدوجةً تجمع بين المحلّي والاستعماري. في هذا الإطار أدّت التماثيل دوراً محورياً في تأسيس المشهد، لتؤكد على تفوق العمارة الجديدة الرمزي، وتظهر قدرة الاستعمار على إعادة صياغة الفضاء الحضري ليصبح مسرحاً لتصوراته عن الحداثة والهيمنة.

أثارت العمارة الاستعمارية في طرابلس استياءً عميقاً لدى التيار العقلاني الإيطالي الذي برز منذ منتصف عشرينيات القرن الماضي، وعبّر عنهم المعماري كارلو إنريكو رافا الذي عاش بطرابلس بعدما عُيّن والده أميناً عاماً لها سنة 1927. فقد رأى رافا أن المشهد المعماري الأوروبي المشيَّد في المدينة كان متكلّفاً ومشوّهاً.

تذكر ميا فولّر، الباحثة في جامعة كاليفورنيا، في دراستها "إيتاليان كولنيال آركيتكتشر آند سيتي بلاننغ إن نورث آند إيست أفريكا" (العمارة الاستعمارية الإيطالية وتخطيط المدن في شمال إفريقيا وشرقها) المنشورة سنة 2020، أنّ رافا كتب سنة 1929 مقالاتٍ ناقدةً عدّ فيها الإفراط في توظيف الزخارف "الموريسكية" (الأندلسية) غير سائغٍ تاريخياً، لغياب أيّ خلفيةٍ موريسكيةٍ في تاريخ طرابلس. وسخر رافا من "الذوق الطبقي المتكلّف" و"الطابع الاحتفالي المبتذل" لبعض المباني العامة مثل مسرح "الميراماري" وفندق "غراند أوتيل"، لكونها تكراراتٍ نمطيةً لمبانٍ يمكن العثور عليها في عدة مدنٍ أوروبية. وزاد الأمر سوءاً، برأيه، أن نماذج مشابهةً من هذه العمارة كانت قائمةً أصلاً في مستعمرات إيطاليا الأخرى، من مصوع الإريترية إلى مقديشو الصومالية، وهو ما أفرغها من الخصوصية كلياً.

رأى رافا أن على العمارة الجديدة أن تكون إيطالية الطابع وحداثيةً بامتيازٍ، ولكن في الوقت نفسه "استعمارية ملائمة"، أي منغرسةً في سياقها المحلي من حيث التاريخ والجماليات. ثمة مجلاتٌ متخصّصةٌ مثل دوموس الإيطالية، وهي دوريةٌ مرموقةٌ في العمارة والتصميم صدر عددها الأول سنة 1928 على يد المعماري جيو بونتي، خصّصت منذ مطلع الثلاثينيات صفحاتٍ واسعةً للتفكير في ما سُمّي آنذاك "العمارة الاستعمارية". تذكر لاورا تشيكّيني، الباحثة في جامعة بادوفا، في مقالتِها "يَنغ نيشنز لف تنتس" (الشعوب الشابة تحب الخيم)، المنشورة سنة 2025، أنّ رافا تحديداً هو من دشّن هذا النقاش في دوموس حين نشر سنة 1931 مقالاتٍ ناقدةً حول العمارة في ليبيا، مدعياً أنّ "ليبيا كانت بالأساس رومانية، وهي بذلك إيطالية". وواصل كتابة سلسلةٍ عن "العتاد الاستعماري" سنة 1939، ثم بعمودٍ شهريٍ سنة 1941 بعنوان "عن البيت الاستعماري والحياة الاستعمارية"، ما يكشف بجلاءٍ تورّط المجلة في بلورة مفاهيم جديدةٍ لمعنى العمارة الاستيطانية.

حينئذٍ أيضاً انتهى التهديد العسكري الجدّي في برقة بعد إعدام زعيم المقاومة عمر المختار في سبتمبر 1931، ومقتل خليفته يوسف بورحيل في ديسمبر من العام نفسه. وبالتالي انتقلت موارد المستعمرتَيْن وميزانيتهما من الحملات العسكرية إلى مشاريع البنية التحتية والعمارة والمرافق العامة. هذا التحول جاء جزءاً من مشروعٍ أوسع لطَلْيَنة الفضاء العام، وتحويل طرابلس وبنغازي إلى مدنٍ حديثةٍ تحمل بصمة روما الجديدة.

إثر ذلك اكتسبت الآثار الرومانية مكانةً محوريةً في خطاب الاستعمار. فرمّم المعماري فلوريستانو دي فاوستو قَوْسَ ماركوس أوريليوس، الذي بُني سنة 163 وسط طرابلس – وهو آخِر الآثار الرومانية الباقية فيها – وقدّمه دليلاً على أن المستعمَرة لم تكن سوى مقاطعةٍ رومانيةٍ عادت لحضن إيطاليا. وتذكر سيمونا ترويلو، أستاذة التاريخ المعاصر في جامعة لآكويلا الإيطالية، في محاضرةٍ لها بعنوان "روِنز أوف ذي إمباير" (آثار الإمبراطورية) سنة 2023، أنّ الدعاية الفاشية أعادت صياغة لبدة وأحالتها مدينةً رومانيةً خالصةً، متجاهلةً طبقاتها السابقة واللاحقة.

تقول ترويلو إنّ النُصب والتماثيل التي انتشرت آنذاك كانت أدواتٍ مكمّلةً فلسفةَ الاحتلال في العمارة. فكانت جزءاً من مسرحٍ بصريٍ يسعى لتكريس فكرة عودة إيطاليا إلى ليبيا باعتبارها امتداداً لروما القديمة، وإقناع الليبيين والمستوطنين الإيطاليين بأن وجودها ليس طارئاً أو مجرد غزوٍ جديد.

ومع إدماج ليبيا رسمياً مع المقاطعات الوطنية الإيطالية في 1936، أصبح هذا الخطاب مكرّساً. إذ إن كلّ ما هو رومانيٌ عُدّ إيطالياً أصلاً، وكلّ ما هو غير ذلك أعيد تفسيره قشرةً عابرةً على جوهرٍ رومانيٍ أصيل. ولم يكن محض صدفةٍ تزامن ذلك مع إبراز سيبتيموس سيفيروس عنصراً محورياً في تكريس هذا الخطاب. إذ برز تمثال الإمبراطور الروماني ليبي الأصل للدلالة على إستراتيجية الاستعمار الرمزية. فاختيار هذا الإمبراطور جاء متعمداً، بهدف ربط ليبيا المعاصرة "بأصولها الرومانية"، وتقديم الحكم الفاشي امتداداً طبيعياً لإرثٍ إمبراطوريٍ قديم. وبهذا، تحوّل التمثال إلى أداةٍ سياسيةٍ مزدوجة المعنى. فمن جهةٍ رسّخ خطابَ شرعية وجود إيطاليا التاريخي على الأرض الليبية، ومن جهةٍ أخرى محا خصوصيةَ الهوية الليبية باختزالها في جذورٍ رومانيةٍ خالصة.

تعود فكرة إقامة تمثال سيبتيموس سيفيروس إلى مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، حين أقرّت إدارة طرابلس التابعة لوزارة المستعمرات برنامجاً متكاملاً لإعادة صياغة ذاكرة المدينة البصرية. كُلّف بالمشروع نحاتون ومعماريون إيطاليون، بالتنسيق مع مصلحة الأشغال العامة، حتى ينسجم التمثال مع المخطط الجديد لساحة إيطاليا، ليتخذ موقعاً مقابلاً للمباني الحكومية الجديدة، وعلى رأسها مقر الإدارة الاستعمارية ومصرف روما، المصرف المركزي حينها، وفنادق شُيّدت حديثاً.

أصرّ المخطّطون على وضع التمثال في قلب علامات السلطة الأوروبية في المدينة الناشئة، ومن جهة سوق المشير التي تمثل مدخل المدينة العربية القديمة، ليكون جزءاً من محورٍ بصريٍ يمتد حتى ممشى الواجهة البحرية. أراد المستعمر أن يكون التمثال علامةً مركزيةً تربط بين المعمار الاستيطاني الحديث والآثار الرومانية. فصار التمثال أشبه بحارسٍ للفضاء الجديد، يستقبل المارّة بين جزئي المدينة، ويشرف على الطقوس الرسمية والاحتفالات الفاشية التي نظّمت في الساحة.

الصور الأرشيفية من أوائل الثلاثينيات تظهِر احتشاد الساحة بصفوف الجنود والمواكب الرسمية، يتوسطها التمثال علامةً ثابتةً تعطي للاستعراض العسكري بُعداً تاريخياً. وُظّف الموقع بعنايةٍ ليكون فضاءً احتفالياً ومكاناً تُتلى فيه الخُطب وترفع فيه الأعلام وتلتقط الصور التي سترسل إلى روما دليلاً على نجاح طَلْيَنة المستعمَرة.

لم تسارع الدولة السنوسية لإزالة التمثال بعد الاستقلال. ونبع امتناعها من سياسةٍ نفعيةٍ رأت في الإرث التقليدي مورداً ثقافياً وسياحياً. وفي الآن ذاته فصلت بين الرموز الفاشية المباشرة وبين الآثار الرومانية القديمة. حينئذٍ تشكّلت الأطر القانونية والإدارية لحماية الآثار، وواصلت بعثاتٌ إيطاليةٌ ودوليةٌ عملها الأثري في لبدة وقورينا شرق البلاد، بإشراف مصلحة الآثار الليبية. في هذا الإطار صار تمثال سيبتيموس قطعةً أثريةً تُصان، في حين أزيلت الرموز الفاشية الصريحة التي لا تحتمل التأويل، مثل تمثال بنيتّو موسّوليني وسط ميدان الشهداء.

في ستينيات القرن العشرين دخل تمثال سيبتيموس سيفيروس مرحلةً جديدةً من تاريخه، بعدما مرّت أعوامٌ حضر فيها في الفضاء العامّ، وأصبح جزءاً من المشهد اليومي والثقافة الشعبية في طرابلس. غدا التمثال وقتئذٍ ملتقىً للناس ومرجعاً بصرياً لأهل المدينة. يظهر في البطاقات البريدية السياحية التي صدرت آنذاك، وفي الصور العائلية التي كان كثيرٌ من الليبيين يلتقطونها أمامه. وتناوله رسّام الكاريكاتير محمد الزواوي في رسومه التي رصدت التحولات الاجتماعية في طرابلس، دليلاً على حضوره في الوعي الشعبي.

لكن تبدّل الحال منذ أوائل السبعينيات. في ربيع 1973، دخلت البلاد عامها الرابع بعد انقلاب القذّافي، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي أعلن في خطابه الذي اشتهر بِاسم "خطاب زوارة" عمّا سمّاه "الثورة الثقافية". بموجبها أطلق القذّافي حملةً اخترقت المؤسسات وبُناها القائمة كافةً وفكّكتها، فأعيد تنظيم الجامعات ووضعت المحاكم والنقابات تحت وصاية اللجان الثورية. وصار الشارع كذلك جزءاً من العملية الجارية لإعادة صياغة الوجدان العامّ وتوجيهه.

كانت الثورة الثقافية زحفاً على أشكال الدولة القائمة كافةً وإعادة خلقها على صورة القائد والثورة. وفي هذا المناخ، احتدم الصراع على الفضاء العامّ ميداناً للصراع على الوعي والذاكرة. ويمكن فهم طبيعة هذا الصراع بالنظر لما جرى في قلب طرابلس، وتحديداً ميدان الشهداء. مرّ الميدان بواحدةٍ من أوسع عمليات إعادة التشكيل العمراني التي عرفتها المدينة في تاريخها الحديث. فقد اعتمدت سلطة القذافي آنذاك رؤيةً تخطيطيةً تنطلق من منطق التوسع السريع، والحداثة الشكلية التي جعلت العمران أداةً سياسية. تحوّل الميدان من فضاءٍ محاطٍ بمبانٍ دينيةٍ وثقافيةٍ وإداريةٍ، إلى ساحةٍ ضخمةٍ شبه فارغةٍ، أعيدَ تصميمها لتكون منصةً للعروض العسكرية وخطابات السلطة. وأزيلت مبانٍ استقرّت منذ زمنٍ في ذاكرة السكان منها مسرح ميراماري وجامع سيدي حمودة ومبنى مكتبة الأوقاف.كان الهدف المعلَن هو التوسع وتهيئة فضاءٍ أرحب يواكب مشاريع البنية التحتية الجديدة، ويستجيب لحاجة النظام إلى ساحاتٍ جماهيريةٍ ضخمة. غير أنّ النتيجة كانت عزلَ الميدان عن سياقِه الطبيعيِ ومحوَ تاريخِه وما حَمَلَه ذاك التاريخ من دلالات.

مع مرور الوقت، صار الميدان نموذجاً مصغّراً للتحولات التي عصفت بمركز العاصمة التاريخي، فأنشئت فضاءاتٌ واسعةٌ تفتقر إلى الحميمية العمرانية التي ميّزت المدينة القديمة. بهذا يمكن القول إن ما جرى في ميدان الشهداء كان اقتلاعاً لذاكرةٍ متراكمةٍ، وإعادة صياغةٍ لفضاءٍ عامٍّ وفق منطقٍ يضمن تلبية حاجة السلطة الجديدة في السيطرة على المجال العام. وفي خضمّ هذه التحولات العمرانية أزيح تمثال سيبتيموس سيفيروس، الذي ظلّ واقفاً عقوداً، شاهداً على تعاقب سلطاتٍ متباينةٍ، من الحقبة الفاشية إلى سنوات الاستقلال وبدايات النظام الجديد. كان إقصاء التمثال بمثابة إعلانٍ آخَر عن رغبة السلطة في إعادة كتابة مشهد الميدان الرمزي، تماماً كما أعادت تشكيل فضائه العمراني، ليُمحى ما يذكّر بالماضي أو يعاد توظيفه وفق سرديةٍ جديدة.

قيل إن التمثال نُفِيَ إلى الخُمس، وربما سيُعرض يوماً عند مدخل متحف لبدة حيث مسقط رأس سيبتيموس سيفيروس، لكنّ المؤكد أن طرابلس فقدت معلماً ظلّ حاضراً نصف قرن. أما الرواية الشعبية الأكثر تداولاً، فتقول إن رفاق القذّافي وأتباعه سألوه بعد صدور القرار: "لكن أين نضع التمثال يا قائد؟"، فأجاب معمر بعد لحظة تفكير: "أعيدوه من حيث جاء، إلى لبدة".

هذه العبارة سواءً قيلت حقاً أم لا، صارت جزءاً من الحكاية. فهي تختصر منطق القرار. فالإمبراطور الذي استخدمه الفاشيون لإثبات إيطاليةِ ليبيا، يُعاد الآن إلى أطلاله الرومانية بعيداً عن قلب العاصمة ومركز صنع القرار. لم يعُد ثمّة مكانٌ لرمزٍ كهذا في مساحةٍ أرادها النظام الجديد مسرحاً مفتوحاً للثورة على رموز الأنظمة البائدة. كان مجرّد وجوده في الساحة يذكّر بتاريخٍ آخَر يسبق ثورة الفاتح. والمفارقة أن التمثال أزيل في لحظة فراغ. إذ لم تُملأ الساحة بعد برموز النظام الجديد، لكنها في الوقت ذاته لم تعد تقبل رموز الماضي.

استيقظ الناس في طرابلس ذات يومٍ ليجدوا تمثال الإمبراطور قد زال. وزالت معه ملامح الميدان وتوسّع بعد تصفية المباني المحاذية إياه، دون أن يترك أثراً إلّا في ذاكرة الناس وصوراً أرشيفيةً قديمة. أما الساحة، فتحولت تدريجياً إلى منصةٍ للسلطة الجديدة وامتلأت لاحقاً بلافتاتٍ خضراء وصور القائد ومقولات من الكتاب الأخضر. لكن حظّ تمثال سيبتيموس كان أفضل من غيره، فعلى الأقل غُيِّر مكانه دون المساس به. وهذا الشرف لم يَنَلْه نصب الأخوَيْن فيلّيني، أحد أهمّ النصب التذكارية الفاشية في مستعمرات إيطاليا.

غير أن بريقه الذي لمع أثار غيرة موسوليني وأشعل مخاوفه. فبالبو كان شخصيةً قياديةً وصاحب حضورٍ خطابيٍ طاغٍ، جذب الجماهير والجيش وشباب الفاشية. مواقفه النقدية من بعض السياسات الاقتصادية وتضييق الدائرة حول الزعيم، جعلته في نظر موسوليني شخصاً ينبغي إبعاده عن المشهد ومركز قرارات السلطة. وهكذا جاء قرار تعيينه حاكماً عاماً على ليبيا بمثابة منفىً مشرّفٍ، أو منفىً ذهبيٍ حسب تعبير بالبو نفسه. إذ لم يُخفِ إحساسه بالمرارة حيال القرار، لكنه قَبِل به واتخذه مساحةً جديدةً لبسط طموحاته السياسية.

يذكر المؤرخ مصطفى رجب يونس في كتابه "المنفى الذهبي" المنشور سنة 2022، أن تعيين بالبو كان نقلةً نوعيةً تناسب طموحات إيطاليا الجديدة في مستعمرتها. فعند تعيين بالبو، كانت ليبيا خارجةً لتوّها من عقدين من الاحتلال المرهق والمكلف، وزادتهما رهقاً حرب الإبادة التي شنّتها إيطاليا في برقة تضمنت القتل والترحيل الجماعي وإقامة معسكرات الاعتقال التي قُضي فيها على عشرات الآلاف. ومنذ لحظة وصوله، حاول بالبو رسم صورةٍ شخصيةٍ مختلفةٍ عمّن سبقوه من حكّام المستعمرتين. فأعلن أنه سيحوّل ليبيا من أرض حربٍ لأرض استيطانٍ، وأن عهد السيف انتهى ليبدأ عهد المعول والطريق.

يرى يونس في كتابه أن رؤية بالبو استندت إلى ثلاث ركائز أساسيةٍ مترابطة. الأولى تحديث البنية التحتية بشقّ الطريق الساحلية الكبرى التي تربط طرابلس ببنغازي ودرنة وطبرق أقصى شرق البلاد في خطٍ واحدٍ، وتجعل المستعمرة سائغةً لإدارةٍ موحدة. والثانية استقدام آلاف المستوطنين الإيطاليين وبناء قرىً زراعيةٍ حديثةٍ على طول الطريق وفي الواحات. والثالثة صناعة مشهدٍ بصريٍ يخلّد في الذاكرة صورة "ليبيا الإيطالية" بالنُصب التذكارية والمباني الحكومية ذات الطابع الروماني الفاشي.

أدرك بالبو منذ البداية أن سلطته في ليبيا تتجاوز الإدارة المحلية. فهو حاكمٌ مطلقٌ يجمع بين السلطتين المدنية والعسكرية، ولهذا اقترن اسمه بالفضاء الجديد الذي بناه. سمّى معاصروه عهدَه "حقبة بالبو" لتميّزها عن عقود الحرب السابقة واقترانها بالتركيز على العمران والمشهدية. غير أن هذا لم يعنِ تخفيف القمع. فقد واصل حملات الترحيل ومصادرة الأراضي. لكنه غلّف ذلك بخطابٍ يَعِدُ بالتقدّم والازدهار.

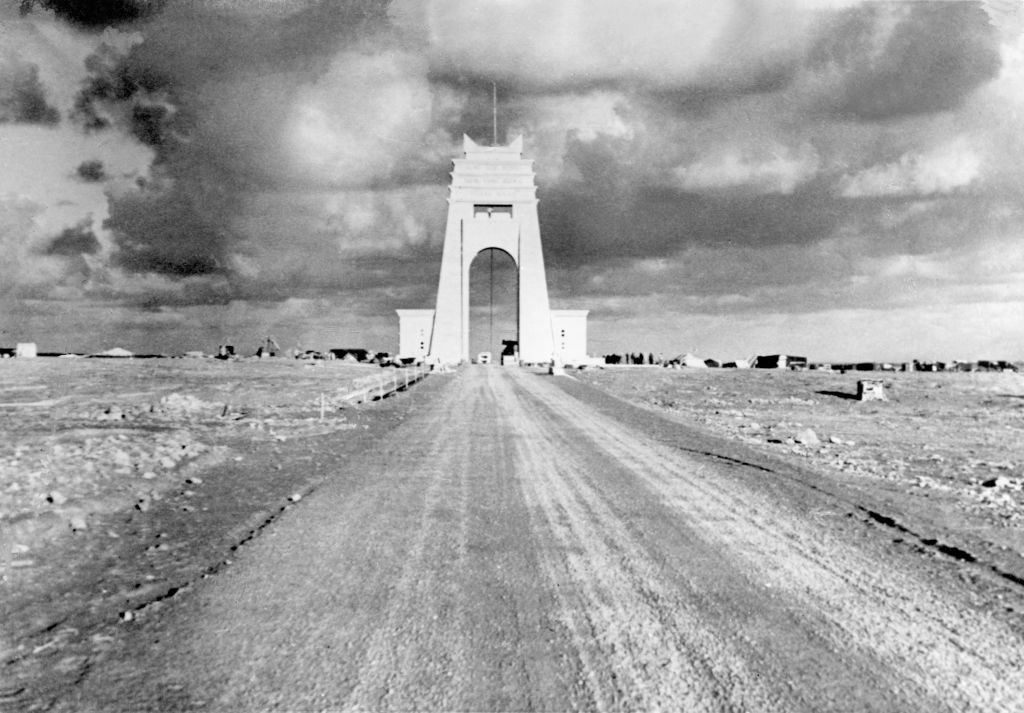

عندما وصل بالبو إلى ليبيا لم يكن ثمة طريقٌ يربط طرابلس ببرقة سوى مساراتٍ بدائيةٍ خطتها القوافل، وخطوطٍ بحريةٍ وجويةٍ متقطعة. كان الساحل أشبه بجزرٍ منفصلة. طرابلس في الغرب وبنغازي وطبرق ودرنة في الشرق، تفصلها صحراء سرت الشاسعة دون ممرٍّ متصل. كان هذا الفراغ عائقاً في الحركة والإمداد وعلامةً على هشاشة السيطرة الاستعمارية. هنا تماماً قرّر بالبو جعل الطريق مشروعه الأكبر. في 1934، بدأ العمل على مشروع ربط الساحل الذي حوّل عند اكتماله ليبيا من عبءٍ إلى إمبراطوريةٍ يمكن العيش فيها، ليكون جزءاً من خطة زيادة عدد المستعمرين. كما يذكر أليساندرو رافّا، الباحث في جامعة العلوم التطبيقية بميلانو، في مقالته "مابنغ كولونيال رورال لاندسكايب ألونغ ذا ليبيان كوستال رود" (تخطيط الفضاء القروي الاستعماري على طول الطريق الساحلي الليبي) المنشورة سنة 2019.

بدأت الأشغال في أكتوبر 1935 بطرابلس، ثم في يناير 1936 في برقة. كان تنفيذ المشروع أشبه بمعركةٍ جديدة. فقد واجه العمّال حرارة الصحراء وانعدام المياه العذبة الصالحة للشرب، والهبوب المتكرر لرياح القبلي الرملية التي ابتلعت المسارات المنجَزة وأجبرت العمال على إعادة حفرها. بحلول سنة 1937 كان 1822 كيلومتراً من الإسفلت يمتدّ من الحدود المصرية في امساعد شرقاً وحتى الحدود التونسية رأس جدير غرباً. صُيِّن وطُوِّر نحو ألف كيلومترٍ من طرقٍ كانت قائمةً، لكن القسم الأصعب كان الثمانمئة كيلومترٍ الجديدة في صحراء سرت، حيث لا أثر لأيّ ظلٍ أو ماءٍ أو بشر.

هناك بالتحديد أراد بالبو بصم توقيعه على المشروع. حرص على القول في خُطبه أن الرومان أنفسهم لم يجرؤوا على وصل خليج سرت بطريقٍ معبّد، وأن إيطاليا أنجزت ما عجزت عنه الإمبراطورية القديمة. لهذا ليس غريباً أن يختار منتصف الطريق، حيث تحيل الخرائط القديمة لموقع مذبح الأخوَيْن فيلّيني، لبناء قوس نصرٍ يختصر المشروع في نصبٍ واحد. كان هذا النصب ذروةَ الطريقِ الرمزيةَ واستدعاءً لأسطورةٍ قديمةٍ تكرّس سيادةً جديدةً، وجعلت الأسفلت والبرونز وحجارة الترافرتين الجيرية امتداداً "للعدل الروماني" كما صورته الدعاية الفاشية. هكذا ظهر قوس الأخوين فيلّيني لتحويل منتصف الطريق الجديد إلى مسرحٍ أسطوري.

يروي المؤرّخ الروماني غايوس سالوستيوس كريسـبوس، أحد أبرز كتّاب التاريخ في القرن الأوّل قبل الميلاد، في كتابه "حرب يوغرطة" حكايةً قديمةً عن اتفاقٍ أبرمه الإغريق حكّام قورينائية (برقة اليوم)، مع القرطاجيين لوضع حدٍّ للصراع القائم بينهم حول توسيع الحدود. نصّ الاتفاق على أن ينطلق من عاصمة كلّ دولةٍ عدّاءان تكون نقطة التقائهما على خط الساحل هي الحد الفاصل بين الإمبراطوريتين. اختارت قرطاج شقيقَيْن من خِيرة عدّائيهما، عُرفا في التاريخ بِاسم الأخوَيْن فيلّيني. أمّا الإغريق، فاختاروا عدّاءَين لابدّ أن يكونا أيضاً من خِيرة عدّائيهم، غير أن اسميهما لم يذكرا في كتاب سالوستيوس ولا في أيّ مصدر.

في صباح اليوم الموعود انطلق العدّاؤون والتقوا في منطقةٍ بين سرت والنوفلية، وسط ليبيا. رفض الإغريق الاعتراف بالنتيجة واتّهموا قرطاج بالغشّ. خَيَّر الإغريق قرطاج بين أن يواصل الإغريق الطريق حتى نقطةٍ يرونها أكثر عدالةً في أحقيتهم بالأرض، أو أن يُدفن الأَخَوان حيَّيْن هذه النقطة المتنازع عليها لتصير بذلك هي الحدّ. اختار الشقيقان القرطاجيان الموت، وأقيم لهما في تلك النقطة نُصبٌ عُرف بِاسم مذبح فيليني، وظلّ قائماً حتى أتى الرومان.

صباح الخامس عشر من مارس 1937، انطلق موكبٌ عسكريٌ ضخمٌ يتقدّمه بينيتو موسوليني وإيتالو بالبو حاكم ليبيا، في رحلةٍ لافتتاح الطريق الساحلي الليبي والاحتفاء بما عُدّ الذكرى الأولى لقيام "الإمبراطورية الرومانية الثانية". ووثّق صمويل أغبامو، الباحث في كلية كينغ كولج بلندن، في دراسته "ذي آركو داي فيلّيني: آ فاشيست ريدينغ أوف سالستز بيللم يوغورثينوم" (قوس فيليني: قراءة فاشيّة في كتابة سالوستيوس عن حرب يوغرطة"، المنشورة سنة 2019، أن هذه الزيارة مثّلت لحظةً رمزيةً في ربط المشروع الفاشي بأسطورة الأخوين فيلّيني، إذ دُشِّن القوس الذي صمّمه المعماري فلورستانو دي فاوسْتو ليكون علامةً على "العودة الرومانية" إلى شمال أفريقيا.

تابع الموكب رحلته غرباً في الغداة ليبلغ النوفلية عند المساء، حيث الموعد لتدشين قوس الأخويْن فيلّيني. عندما بلغ الموكب الموقع، بدا القوس قائماً على بُعد نحو كيلومترٍ واحدٍ من البحر، وفي منتصف الطريق الساحلية تقريباً، عند خطّ العرض ثلاثين. كان كتلةً شاهقةً بارتفاع واحدٍ وثلاثين متراً تقطع الأفق وتستند إلى قاعدتين بارزتين وتمرّ من تحته الطريق. أَضْفَت واجهته المخدّدة على المشهد صرامةً وهيبةً تعمّقهما فرادة المكان وسط الكثبان المنخفضة. نُصب على تاجه تمثالان برونزيان للأخوين، وعند قاعدته ثمّة محرابٌ يتضمن نقشاً من نصّ سالستيوس يُذكّر بالأسطورة المستعادة لترسيم الحدود القديمة بين الإمبراطوريتين.

بدت لحظة وصول الموكب إلى خليج سرت أشبه بمشهدٍ مسرحيٍ مهيَّأٍ بعنايةٍ سلفاً. كتب الصحفي الإيطالي أوغو أوجيتّي في مقاله الأسبوعي "تنتالو" بجريدة "كوريري دِلّا سيرا" سنة 1937 نصاً أعاد نشره لاحقاً في كتابه "كوزي فيستي" (أشياء رأيتها) المنشور سنة 1943. حيث يصوّر المشهد بقوله إنّ القوس الرخامي كان يتلألأ تحت الأضواء الكاشفة المسلّطة عليه من كلّ جانبٍ حتى بدا "مضاءً كالمذبح"، فيما غرق ما حوله في عتمةٍ دامسةٍ لم يقطعها سوى خيطٍ طويلٍ من أضواء سيارات الموكب الممتدة في الأفق. وأشعلت المشاعل لتشكّل دائرةً من النور حول البناء وتزيده مهابةً، بينما في البعيد دوت الطبول وتعالت الزغاريد ورقصت الفرق الاستعراضية بإيقاعٍ متسارع. ويصف أوجيتي المشهد قائلاً إنه بدا "طوقاً من النار العائمة في الليل المعتم". في هذا الإطار المسرحي تقدّم موسوليني يتبعه إيتالو بالبو وفلوريستانو دي فاوستو، ومعهم وزراء المستعمرة وحشدٌ من العساكر، وسط هتافاتٍ تمجّد روما والدوتشي. أشار بالبو إلى مجموعةٍ من الإيطاليين والليبيين الواقفين إلى جانب الطريق قائلاً لموسوليني إنهم العمّال الذين أنجزوا القوس. عندها التفت موسوليني إليهم وخاطبهم قائلاً: "كونوا فخورين بأنكم تركتم هذا الدليل على عظمة الفاشية في الصحراء".

يروي أوغو أوجيتي أنّ موسوليني بعد أن جال بين خيام المعسكر توقّف لحظةً متأملاً القوس المضيء من بعيدٍ، ثم استدار مخاطباً حاشيته بعبارةٍ مقتضبة: "ليلةً سعيدةً أيها السادة". بعدها التفت ودخل خيمته. ظلّ القوس طوال تلك الليلة مشتعلاً بالأضواء حتى الصباح، شاهداً على لحظةٍ أرادها بالبو أن تختزل روما الفاشية في أسطورتها الجديدة.

وإذا تجاوزنا مشهد الاحتفال الطقسي، فإن القوس كان يروي حكايته ممّا نُقش ونُحت فيه. ففي سماكة جدرانه الداخلية وضع لوحان نحتيّان بارزان يصوّر أحدهما موسوليني وسط جموع الجنود والمقاتلين وخلفه تلال روما، وفوقه شخصياتٌ مجنّحةٌ تنفخ أبواق النصر. أما اللوح الثاني فعرض مشاهد شقّ الطريق الجديد من مهندسين بأدواتهم وعمّال يكدحون على الآلات وقوافل جِمالٍ تحمل الماء. أمّا التمثالان البرونزيان المعلقان للأخوين فيلّيني في تاج القوس، فصاغهما الفنان أولريكو كونتي، المعروف بتخصصه في النحت البرونزي إبان عهد الفاشية، وصُبّا في المسبك الفنّي الفلورنسي ووُضعا في تاج القوس راقدَيْن كأنهما في لحظة بعثٍ أو قيامة. وكان أحدهما يواجه طرابلس والآخر برقة، في إشارةٍ إلى أن الطريق الساحلي صار شرياناً يوحّد أرضاً طالما بدت متقطعة الأوصال. وفي قمة القوس على واجهته وبخطوطٍ عريضةٍ مذهّبةٍ بيتٌ من قصيدةٍ للشاعر الروماني هوراس المتوفى سنة 8 قبل الميلاد. كُتبت باللاتينية عبارةٌ يمكن ترجمتها إلى "أيتها الشمس البازغة، لن ترَيْ شيئاً أعظم من روما". وبهذا صار قوس الأخوين فيلّيني درّة الطريق الساحلي وتجسيداً أسطورياً لسلطةٍ أرادت إقناع نفسها والعالم أن روما عادت، وفي حين كانت الفاشية تبحث عن مجدٍ يتجاوز حدود الواقع.

أما فلوريستانو دي فاوستو مهندس الصرح وصانعه، فكان القوس عنده أكثر من مجرّد حجرٍ نُحت لتأدية وظيفةٍ دعائيةٍ، بل تجسيداً لفلسفةٍ كاملةٍ عبّر عنها في مقاله المنشور في مجلة "ليبيا" في ديسمبر 1937، والذي حمل عنوان "فيزيونيه ميديتيرّانيا دِلّا ميا أركيتيتورا" (رؤية البحر المتوسط في معماريتي). كتب دي فاوستو أنه "لم يخُن أرضه ولا سماءه"، وأن عمارة المستعمرات التي أنجزها "لا يمكن أن تخونها"، مؤكداً أن العمارة "وُلدت في البحر المتوسط وبلغت ذروتها في روما، وبالتالي يجب أن تبقى متوسطيةً وإيطالية".كان القوس في نظره محاولةً لإعادة صياغة المكان والتاريخ. لم يضع حجراً واحداً، كما كتب، إلاّ بعد تشبّعه بروح المكان. ومع ذلك، كان هذا الحذر غطاءً جمالياً لمشروعٍ سياسيٍ أكبر، يقرأ القوس أثراً تأسيسياً في خيال الإمبراطورية الفاشية الباحثة عن رموزٍ تجسّدها في مستعمراتها.

صاغ دي فاوستو عمله من الناحية الشكلية بمزج بين الطراز التقليدي الصارم وإيحاءاتٍ إفريقيةٍ وهيلنستيةٍ (أي مستوحاة من الثقافة والحضارة اليونانية القديمة) وبونيقية. الجدران الأربعة المائلة أعطته مظهر الحائط الهرمي المنغرس في الأرض، بينما أبقى على القوس الداخلي نصف الدائري إشارةً مباشرةً لأقواس النصر الرومانية. فوقه الجبهة المتدرجة التي ضاقت كلّما ازدادت ارتفاعاً، فبدت أقرب إلى الطراز البونيقي المألوف في عمارة شمال إفريقيا. هكذا صار القوس في بنيته تهجيناً مقصوداً يذكّر بالرومان دون استنساخ عمارتهم، ويستعير من القرطاجيين وهو يحتفي بهزيمتهم، ويضع الكتلة الحجرية جسراً رابطاً بين رموزٍ متضاربة. غير أن أهمية هذا المزج كانت سياسيةً أكثر من كونها جمالية. فكما كتب دي فاوستو في مقالته، إن "القوس لا يمكن أن يُستبعد من أي عمارة [. . .] إنه شيءٌ خاصٌّ بنا بالكامل[. . .] وبالقوس تصير المباني أبعاداً للروح، أكثر من كونها أبعاداً مادية".

مع أن دي فاوستو كتب مقالته بلغة المعماري الذي "يستمع لروح المكان"، إلّا أن مشروعه كان في جوهره امتداداً لأحد أكثر سياسات الاستعمار عنفاً، وهي تحويل الأسطورة إلى جغرافيا والحجر إلى شرعيةٍ سياسية. ذلك أن وظيفته كانت بالتحديد طمس الحاضر المحلي وجعل المكان مجرد محطةٍ في مسار سرديةٍ أطول تبدأ من روما القديمة وتنتهي في روما الفاشية.

وإذ أراد بالبو للقوس أن يكون علامةً على اكتمال الطريق الساحلية وتوحيد المستعمرتين، فإن دي فاوستو رآه تتويجاً لمسيرته المهنية، وعملاً يختصر فلسفته في تأليف العناصر المحلية والتقليدية والفاشية في بناءٍ واحدٍ، يختصر فلسفة الحداثة في العمارة الاستعمارية. لقد كتب في مقالته أنه لم يضع حجراً واحداً إلّا بعد تشبّعه بروح المكان. لكن روح المكان التي استحضرها كانت تلك التي اخترعتها الإمبراطورية الفاشية، لا التي عاشها الليبييون. وعلى أيّ حالٍ، بقي القوس نموذجاً مثالياً لكيفية بناء العمارة الاستعمارية، أي جمالياتٍ تزيح واقعاً قائماً وتستبدله برمزٍ صلدٍ يفرض نفسه على العين والذاكرة معاً.

وإن كان دي فاوستو قد تعامل مع نصبه باعتباراتٍ هندسيةٍ وجماليةٍ فنيةٍ، فإن بالبو رأى في القوس أكثر من مجرد صرحٍ معماريٍ، بل صرحاً يحمل توقيعه ويجسد درساً أخلاقياً وفلسفياً. يذكر صامويل أغبامو في دراسته إنّ بالبو اعتبر أن البطولات لا تقاس بالانتماء القومي وحده، بل بالفعل البطولي كذلك. فعظمة الأخوين فيلليني في نظر الكاتب الروماني سالستيوس، لا تقلّ لأنهما كانا من قرطاج، العدو اللدود لروما. فقد مجّدت روما الفضيلةَ إذ هي أعلى تعبيرٍ عن الروح الإنسانية، أينما وكيفما تجلّت: عالميةً في نطاقها. وهكذا أُمِّلَ أيضاً في عصر الفاشية اليوم. بهذا، أصبح القوس في خطاب بالبو رمزاً للفضيلة العامة والبطولة التي تتجاوز الخصومة، درساً أخلاقياً يحتذى في سياق القوة والرومانية الجديدة.

بعد التدشين سرعان ما تجاوز القوس موقعه الصحراوي ليصبح رمزاً من أيقونات الدعاية الفاشية. نُسخت صورته على طوابع بريديةٍ صدرت في الذكرى الأولى لافتتاح الطريق الساحلي، وعلى بطاقاتٍ بريديةٍ ملونةٍ تداولها الجنود والمستوطنون وهم يبعثون رسائل لذويهم في إيطاليا. ظهرت صورته على ملصقاتٍ سياحيةٍ وإعلانيةٍ تروج لليبيا امتداداً طبيعياً لإيطاليا، وتعرض القوس باعتباره معلماً يوازي أقواس روما القديمة، ورمزاً يسوّغ وجود إيطاليا في إفريقيا على أنّه ليس استعماراً، بل أحقية. العدل الروماني كما سمّاه دي فاوستو، والوطنية الخالدة كما صوّره بالبو. وبهذا إذن، تجاوز القوس موقعه الجغرافي ليدخل المخيال الاستعماري الإيطالي. صار علامةً مطبوعةً ومصوّرةً ومعروضةً في الفضاء العام. تكرّر حضوره حتى ترسخ في الوعي بأن الفاشية مثل روما القديمة، قادرةٌ على ترك أثرٍ خالدٍ في التاريخ. ولعل المفارقة تكمن هنا في أنّ نصباً بُني في قلب صحراء نائيةٍ بعيداً عن العيون، صُمّم منذ البداية لا ليُرى عن قرب، بل ليُستنسخ ويعمّم ليصبح أيقونةً صوريةً تتداول دون انقطاع.

في سنوات دولة الاستقلال عومل القوس بوصفه معلماً مربكاً بحاجةٍ لإعادة تأويل. أبقيَ على الكتلة الحجرية واللوحين البارزين وتمثالي البرونز، لكن غُيِّر أكثر شيءٍ فيه رسوخاً في الذاكرة، أي الكتابة. فبعد سنة 1951 أزيل البيت اللاتيني من قصيدة هوراس عن العارضة. واستبدل به نصٌّ عربيٌّ في لفتةٍ أرادت نقل مركز الثقل الرمزي من روما إلى ليبيا، ومن سردية عودة الإمبراطورية إلى حضور دولةٍ وليدةٍ تعلن عن نفسها على الطريق التي أرادها الفاشيون شاهداً على سيادتهم. ذكرت مصادر إيطالية مبكرة أن الملك إدريس السنوسي أمر بترجمة العبارة إلى العربية، غير أن الحقيقة أن بيت هوراس بُدِّلَ بالكامل بأبيات للشاعر الوطني أحمد رفيق المهدوي. بُدِّلَت أبيات هوراس سطراً بسطرٍ، كأنها هندسةٌ جديدةٌ للذاكرة. فبيت هوراس المزهوّ بعظمة روما أزيح لصالح سرديةٍ عربيةٍ تستحضر هوية ليبيا الوليدة وإطارها الإسلامي. هكذا قَلَبَ الاستبدالُ المعنى من جذوره:

"شاد البُغاة بناءً يبتغون به [. . .] تخليد روما وشاء الله أن يقعوا

ما شأن روما بقومٍ أصلهم عرب [. . .] ودانوا بما قال خير الخلق واتّبَعوا

هذي بلادي هدى الإسلام يحفظها [. . .] والله أكبر في الآفاق ترتفع"

لم يكن القوس نصباً للغزاة في الذائقة الملكية الرسمية بقدر كونه جزءاً من شبكة طريقٍ ساحليةٍ تخدم ليبيا كلّها. نُزع عنه خطاب الإمبراطورية الثانية بينما أُبقِيَ على وظيفته النظامية في الوصل بين الولايتين. إلّا أنه مع تبديل الكتابة اللاتينية بالعربية تغيّرت رمزية القوس. لم يعُد يحدّث المسافر عن مجد روما، بل بما تقوله الدولة الجديدة عن نفسها. وهو ما كانت الذاكرة الليبية المدنية تعيشه آنذاك، أي حالة من تعريب كلّ ما هو إيطالي. الصور البريدية والقصاصات السياحية ظلّت تُتداول لكنّ اللغة والتسميات تغيّرت. وصار القوس علامةً جغرافيةً أكثر منه مسرحاً عقائدياً. وحتى لو بقي تمثالا الأخوين في تاج القوس إلّا أنهما لم يعودا يُقرآن كما أراد لهما بالبو. إذ إن الأسطورة القديمة أعيدت قراءتها بوصفها حكاية حدودٍ في صحراء ليبيا لتفصل بين ولايتَيْ برقة وطرابلس، لا مشهداً لبعثٍ إمبراطوري.

منحت سنوات الاستقلال المملكة الليبية طريقها الخاص في التعامل مع تركة الفاشية. فأبقت على ما رأته نافعاً، وإن سعت لتعطيل سردية الاستعمار المتصلة بتلك الأعمال النحتية بوسائل رصينةٍ لم تَجُرْ على الأماكن التي أقيمت فيها تلك الصروح ولم تَسْعَ لمحوها. أما في زمن "الفاتح"، فصار التعامل مع القوس شأنه شأن تمثال سيبتيموس سيفيروس، اختباراً جديداً لقياس مدى قدرة النظام على كسر رموز الماضي.

في منتصف السبعينيات، وفي ذروة الثورة الثقافية، استُهدِف القوس باعتباره يمثل ما سماه العقيد "العهد البائد" و"الاستقلال المزيف". خططت السلطات الليبية لإزالته بطريقةٍ مسرحيةٍ مشابهةٍ تلك التي أزيل بها تمثال سيبتيموس. تضاربت الروايات المحلية حول تفاصيل ما حدث، غير أن الأكيد أن ما أُنقِذَ من القوس كان تمثالَي الأخوين اللذين احتُفِظ بهما خارج متحفٍ قريبٍ في النوفلية، إلى أن اختفيا أيضاً في ظروفٍ مجهولةٍ في أكتوبر 2017.

وهكذا سرعان ما غاب القوس عن الوعي البصري وتحول تدريجياً إلى صورٍ مألوفةٍ متوفرةٍ على البطاقات القديمة وفي الصور الرقمية على الشبكة. ويلوح في الذاكرة أثراً مهدوماً من زمن الفاشية، وحكايةً تختصر تحولات ليبيا في القرن العشرين. من أسطورةٍ قديمةٍ رواها سالستيوس عن عدّاءَيْن اختارا الموت لترسيم حدود وطنهما، إلى مشهدٍ مسرحيٍ دبّره بالبو وتقدّمه موسوليني في صحراء سرت. من فاشيّةٍ قرأته دليلاً على إيطاليةِ الأرض، إلى استقلالٍ حاول ترويض رمزيته لصالح سرديةٍ وطنيةٍ جديدة. إلى أن جاء عهدٌ جديدٌ لم يحتمل بقاء هذا الأثر شاهداً على الماضي وسط الصحراء، كما لو أنه بتدميره يمحو ذاكرة الاستعمار أو يطوي عقوداً من الإبادة.

وُضع الجدل في خانة التنافس على ملكية الرموز، ويُذكّر دون قصدٍ بالرحلة التي خاضها التمثال في القرن الماضي، من كونه رمزاً فاشياً للشرعية الرومانية، إلى لحظة إزالته حين رأت فيه السلطة خطراً على خطابها السياسي. والآن، وبعد نصف قرنٍ، يعود التمثال للواجهة ربما ليكرّس سلطةً جديدةً، وربما ليفتح باباً آخَر من الجدل، وربما ليختفي هو الآخَر أيضاً مثل كلّ ما تبقّى من التماثيل الحضرية بعد 2011 إلى الأبد.

ما يضاعف من تعقيد هذه المسألة أن ليبيا تعيش اليوم مرحلةً من الفوضى وعدم الاستقرار. في هذه الفوضى، تصبح التماثيل أشبه بمرايا متصدّعةٍ وسلسلةٍ من محاولاتٍ لفرض سرديات: الفاشيون الذين رفعوا أقواس النصر لتثبيت "روما الجديدة"، والسنوسيون الذين اختاروا نصباً بلا وجوهٍ وروّضوا أخرى، والقذّافي الذي فجّر ما تبقّى من رموزٍ قد تذكّر بغير سلطانه. والآن، في زمن الانقسام السياسي والتدخل الأجنبي، تتأرجح التماثيل بين أن تكون آثاراً للفرجة السياحية أو ذخائر يؤمل استدعاؤها في لحظةٍ وطنيةٍ لم تنضج بعد.