كان على إخوان الجبل الأخضر أن يجدوا لهم دليلاً يقودهم من قُرُو في العمق التشادي إلى واحة الكُفرة في الأراضي الليبية ومنها إلى الجبل الأخضر في طرق صحراوية لا يعرفون عنها شيئاً. هنا رفع المهدي القنديلَ وسلّمه إلى شابٍ منهم اسمه جاد الله ازْنين، ينتمي إلى قبيلة البراعصة التي لا تشتهر بأية صلة مع الصحراء، قائلاً عبارة خالدة في موروث إخوان السنوسية: "قُودْ بيهم يا ازنين"، ثم وعده بأن يلتقيا بمشيئة الله. امتثل ازنين لأمر محمد المهدي السنوسي وقد فهم أن العبارة ليست توجيهاً عسكرياً بل إعلاناً روحياً عن كرامة تتجاوز قوانين الواقع المادي. انطلق ازنين بالقافلة في الصحراء مسيرة شهرين حتى وصلوا ديارهم في الجبل الأخضر آمنين ببركة شيخهم الذي بلغهم أنه قد توفي في قُرُو متأثراً بمرضه.

ما حَمَلني على تذكر هذه القصة –التي تعكس إيمان مريدي الطريقة السنوسية بأن قيادتهم مرتبطة بعناية إلهية– هو ما تردد منذ فبراير 2024 عن استعداد محمد الرضا السنوسي، سليل المهدي ونجل ولي العهد فترة الحكم الملكي لليبيا، للعودة من منفاه في لندن إلى طرابلس. في ما بدا تمهيداً للدعوة إلى استفتاء عام على عودة الملكية السنوسية، وما تبع ذلك من ردود متباينة، من بينها تعليقات ترى في عودة السنوسية خلاصَ ليبيا من مأزقها السياسي. كأن أصحاب تلك التعليقات لا يَرْجُونَ عبقريةً ما في قيادة الزعامة السنوسية الحديثة، بل يَرْجُونَ بَرَكَةَ أسلافهم التي تغلفها القداسة.

وفي لحظات الضياع الجماعي قد لا يكمن الرجاء في الحنكة السياسية، بل في قوة روحية كتلك التي حملت ازنين وقافلة المريدين إلى بر الأمان. لقد بنتْ المروياتُ الشعبية وقصص بركة الحركة السنوسية في خضمّ الواقع الاستعماري هيبةَ الحركة وعززتْ وقارَ زعمائِها ورموزِها. وكانت هذه القصص جزءاً مهماً من آلية جذب الدعم الشعبي للحركة السنوسية وتوطيد تماسك المجتمع الليبي في مواجهة القوى الاستعمارية وتوحيد روايته التاريخية.

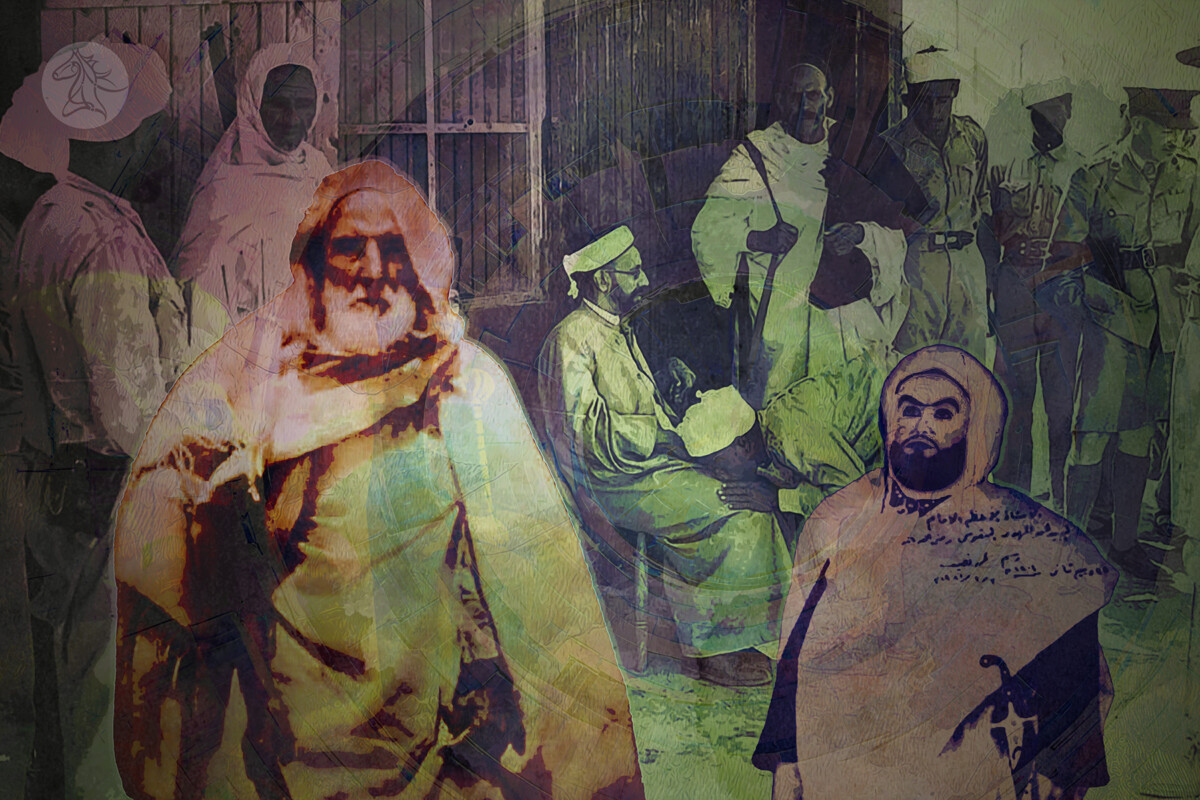

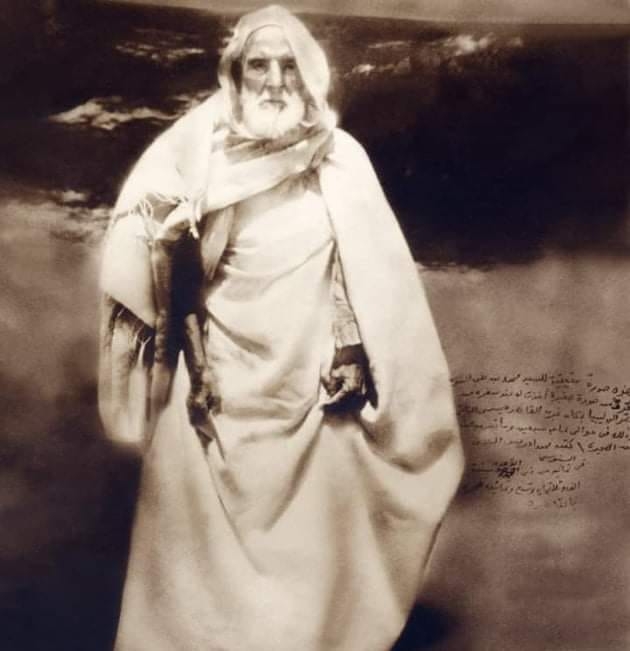

وصلتنا صورة شخصية واحدة للسيد محمد بن علي السنوسي، وأهميتها التاريخية في أنها قد تكون أوّل صورة موثّقة لشخصية ليبية. لا تتوفر معلومات دقيقة عن المصور ولا عن تفاصيل موقع التصوير، غير أن ملامح ابن السنوسي تبدو واضحة، ما يجعلها مصدراً مهماً للتعرف على هيئته في سياقٍ نادر التوثيق. تُقَدِّم صورةُ ابنِ السنوسي بُعداً بصرياً يُعَزِّزُ المرويات عن وَقَارِهِ وزهده ويتناغم فيها الـمُتَخَيَّل والـمُوَثَّق في ثبات النظر وهيئة الوجه وتعبيراته التي يمكن إسقاط معانٍ رمزية عليها كالحكمة والشدة. إنها بمثابة دليلٍ مرئي في ظل ثقافة تعتمد على الرواية الشفاهية.

في جانب الصورة نجد فِقرة بخط يد حفيده إدريس السنوسي، عاهل ليبيا السابق: "هذه صورة حقيقية للسيد محمد بن علي السنوسي، كُبّرت من صورة صغيرة أُخذت له عند سفره من مصر إلى ليبيا بمكان غرب القاهرة يُسَمّى المناشي وذلك في حوالي سنة سبعين ومئتين وألف من الهجرة [أي في حدود 1854]". قد تبدو الصورة مجرد وثيقة شخصية لكنها تنطوي على بُعدٍ سياسي حين توظَّف في تشكيل وعي الأجيال التاريخي وتكشف عن تضافر المادي بالرمزي في بناء شخصية ابن السنوسي. بات الإمام بفضل هذه الصورة متجاوِزاً كونه شخصية بعيدة في الحكايات الشفاهية ليغدو حاضراً ملموساً في واقع تابعيه.

جاء بَعد السنوسي الكبير ابنُه محمد المهدي الزعيم الثاني للحركة الذي وسّع نفوذها جنوباً إلى الأراضي السودانية والتشادية. بلغت الحركة السنوسية في عهده أوج قوّتها وانتشارها الجغرافي وباتت تنازع الوجود الفرنسي في تلك الأقطار، وتجاوز بذلك التأثير الروحي الذي كان عند والده.

في بداية القرن العشرين برز الزعيم الثالث للحركة السنوسية أحمد الشريف، نجل الشريف الابن الثاني للسنوسي الكبير، إذ اتّسعت هيبة الحركة وحضورها الإقليمي على يديه. لاسيما دوره في النزاع العثماني الإنجليزي في الحرب العالمية الأولى عندما أراد العثمانيون إشغالَ الإنجليز بالجبهة الغربية حتى يتمكنوا من الاستيلاء على قناة السويس. وقد اُشتُهِرَ بحملته العسكرية ضد الإنجليز بمصر سنة 1915 التي انتهت بهزيمة قواته بعد تقدم لافت لها وتوغّل في العمق المصري. وكانت الهزيمة العسكرية سبباً في انسحابه من قيادة الحركة وصعود إدريس المهدي السنوسي، الزعيم الرابع.

تجسّدت حنكة إدريس السنوسي في واقعيّته السياسية ومرونته وقدرته على التفاوض والتحالف واقتناص الرهانات الكُبرى الناجحة التي أدت في النهاية رفقة مساعي قيادات وطنية أخرى إلى استقلال كامل التراب الليبي تحت التاج السنوسي في 24 ديسمبر 1951. غدا إدريس السنوسي الأولُ ملكَ ليبيا بعد استقلالها حتى الإطاحة به بانقلاب أبيض قاده الملازم معمر القذافي في الفاتح من سبتمبر سنة 1969.

وحتى ذلك الوقت لم تنتهِ السطوة الروحيّة للحركة، على أنّها اضمحلّت لغيابِ القيادة الروحية. ومع ذلك مازال الليبيون حتّى اليوم يتناقلون مقولة تُروى عن الملكِ إدريس عندما خرجَ النّاس يحتفلون بانقلاب القذافي ورفاقه ونادوا مجاهرين: "[يحكمنا] إبليس ولا إدريس"، فقيل إنّ الملك قال عند سماعِه هذه الدعوة: "آمين"، وهو ما يرى البعض أنه قد تحقَّقَ بزعامةِ معمر القذافي على ليبيا أكثر من أربعةِ عقود.

للحركة أيضاً رموز كبيرة من خارج العائلة السنوسية منهم عمر المختار، الزعيم العسكري الأشهر عربياً وعالمياً بين زعماء الحركة السنوسية، حتى إنّ الكثيرين يعرفونه ولا يعرفون الحركة السنوسية. كان عمر المختار كبير قادة "الأدوار"، وهم جيش شبه منظّم نجح في تأسيس مشروع مقاومة مُستَدام ضد الاحتلال الإيطالي بين 1911 و1931 سنةَ إعدامِ الإيطاليين عُمرَ المختار.

وثانيهما أن الكرامات السنوسية متكيفة مع مفهوم الكرامة السائد في المجتمع المحلي على أنها امتداد للتقاليد الشعبية. وفي هذا السياق الشعبي تبدو كرامات الخصب وتدفق المياه وسيلةً لكسب ولاء المجتمعات الريفية الزراعية، وكرامات حماية المهدي السنوسي القوافلَ وسقاية التائهين وسيلةً لكسب ولاء المجتمعات الصحراوية. وهي الطريقة ذاتها التي تبدو فيها كرامات شفاء المرضى وسيلةً لكسب ولاء مجتمع يغيب عنه مفهوم الطب الحديث.

من الأمثلة على ذلك قصة شفاء الشيخ بوشنيف الكزّة، شيخ قبيلة العواقير أحد أكبر قبائل الشرق الليبي، والذي أصبح لاحقاً أحد مريدي الطريقة السنوسية. تُذكر القصّة في الإحالة التاريخية لقصص الأنبياء بمعجزاتِ المسيح، إذ يُقال إنه عند وصول ابن السنوسي إلى بنغازي قادماً من الغرب الليبي صادف رجلين من قبيلة العواقير جاءا إلى المدينةِ لشراء كفن للشيخ الكزّة الذي كان يُحْتَضَر حينها.

مرّ الرجلان على عَجَلٍ ليسلِّمَا على ابن السنوسي أثناء عودتهما، لكن ابن السنوسي لم يبدِ عجلةً في الإذن لهما بالمغادرة وقال: "عسى أن يكتب الله لمريضكم هذا الشفاء فيدفِنَ بعضَ الحاضرين في هذا الجمع". قرر بعدها الذهاب معهما لزيارة الشيخ، وما إن دخل عليه في فراشِه حتى وضع يده على بطنه التي كانت منفوخة من آثار المرض فانفشّت من فورها كأنها قربة وأفاق الشيخ الكزّة في الحال وتكلم فتعالت أصوات النساء بالزغاريد.

وينقل المؤرخُ التونسي محمد بن عثمان الحشائشي في كتابه المعاد طبعه سنة 1965، "جلاء الكرب عن طرابلس الغرب"، الذي أرّخ فيه رحلَتَه إلى ليبيا سنة 1895 قصةً مفادُها أن يد ابن السنوسي كُسرت أثناء مروره بقابِس جنوب تونس، فطفق العارفون بجبر الكسور يعالجونه بمطارق من الحديد تُـحمى في النار ثم تجعل على محل الألم. ومع ذلك فلم تؤثر النار في ذراعه فتعجب الناس وعرفوا فضله، في استحضار لقصة النبي إبراهيم الخليل الذي حَرَّمَ اللهُ النارَ أن تأتي على جسده وأمرها أنْ تكون برداً وسلاماً.

هكذا تنتقل قصص الكرامات وتعيدُ صوغ الموروث الديني الإسلامي وتتجانس معه. يدلل على هذا التداخل أيضاً قصة عن كرامةٍ لابن السنوسي نقلها أحمد حسنين بك، الرحالة المصري الذي شغل لاحقاً منصب رئيس الديوان الملكي في عهد الملك فاروق، في كتابِه "الواحات المفقودة" المنشور سنة 1925. يذكرُ حسنين بك أنّ صحابياً جليلاً اسمه عبدالله الصحابي تمثّل لابن السنوسي في رؤيا، ودلّه على رفاته المدفونة في مكان ناءٍ بالقرب من واحة جالو في الجنوب الشرقي لخليج سرت. طلب الصحابي أن يخرج الرفات ويحملها على جمل وحيثما يقف الجمل يبني ضريحاً. تذكرنا القصة بناقة النبي محمد التي دخل بها المدينة وقال إنها مأمورة، فحيثما وقفت بُنيَ المسجدُ النبوي.

وبإحالة مشابهة لقصص الأنبياء، وفي ما يُرى أنه كرامة أخرى، يقال إن أسنان ابن السنوسي سقطت في إناء الحليب المسموم فنجا من الموت الحثيث، إلا أن أثر السم ظل يُعَطِّل أوصالَه دهراً حتى توفي. وهي قصة تحيل إلى ما حدث للنبي محمد مع المرأة اليهودية التي وضعت له السم في شاة بعد فتح خيبر بزمن، ويُعتقد أن النبي مات متأثراً بهذا السم.

ولذات الهدف الاجتماعي كانت الكرامات أيضاً وسيلة لتقليل التوترات بين القبائل المتنافسة بتقديم رموز موحَّدة للمجتمع. غالباً ما كانت الكرامات السنوسية مرتبطة بأماكن جغرافية معينة غدت نقاط التقاء رمزية للقبائل المتنازعة: ضريح سيدي عبدالله الصحابي بجالو مثلاً، أو حقفة (كهف) سيدي المهدي في دَنْقرة عند الزاوية البيضاء بالجبل الأخضر. وقد حدّثتني أمي أنّها وصديقات طفولتها اعتدن الاحتفال بنجاحهنّ في المدرسة في حقفة سيدي المهدي، إذ تجمع الفتيات مصروفهن ويشترين الحلوى وبعض الأطعمة ويذهبن للاحتفال عندها، فكان طقساً طفولياً سنوياً.

ولعله يُحسَنُ القولُ إن مسيرة ابن السنوسي الروحية في ليبيا بدأت تأخذ ملامحها الواضحة مع بناء زاويته الأولى فيها، التي أنشأها في البيضاء سنة 1840، وهي من دُرَرِ الجبل الأخضر المعروفة بخصبها ولطافة هوائها. ولمّا كانت البيضاء منطقة سيطرة لقبيلة البراعصة وهي كبيرة ونافذة بين قبائل بَرْقَة، تنافَسَ على شرف منح الأرض التي تُوقَف للزاوية شيخُ البراعصة بوبكر بيك حَدُّوث، مع ابن عمه الشيخ عمر بوجَلْغاف وهو زعيم بَرعصي كبير، وكلاهما من عائلة طامْيَه رأس قبيلة البراعصة وفيها المشيخة.

غير أن اختيار ابن السنوسي وقع على ربوَة خصبة في منطقة عليلة الهواء تعرف بدَنْقرَة، قريبة من الضريح المعروف المنسوب إلى الصحابي رُوَيْفَع بن ثابت الأنصاري. وما إن منح الشيخ حَدُّوث الأرضَ عن طيب خاطر حتى احتجّ على استحياء بعضٌ من عائلة عبد الرحمن وهم أبناء عمومة لـحَدُّوث، ومردُّ الاحتجاجِ أن الشيخ بوبكر حَدُّوث قد تصرف في الأرض دون الرجوع إليهم. وكانت تلك الأرض من دَنْقرَة على ما يبدو ضمن أملاك عائلة عبد الرحمن لا عائلة طامْيَه، أو على أقل تقدير هم يملكون فيها شيئاً، فأرضاهم وأبدلهم بها أرضاً في ربوة خصبة إلى الغرب منها معروفة باسم فرْشِيطَه مشهورة بطيب خضرتها ونبعٍ عذب يُعرف بعين البويضة.

بارك الجميع المسعى وبدأت رحلة بناء الزاوية البيضاء، أمِّ الزوايا السنوسية في ليبيا ومركز قيادة الحركة السنوسية في مرحلتها الأولى. اختُطَّت الزاوية، وأغلب الظن أن المعماريين الأتراك هم من أشرف فنيّاً على العمل، وقيل إن بوبَكر بيك حَدُّوث قد ساهم بنفسه وماله في البناء فكان يعجن الطين للبنّاءة بنفسه لينال الثواب.

ومن شواهد انغماس الشيخ بوحَدُّوث في الطين أن جاءه خبرٌ مفاده أن "عيت خَضْرَة"، أي آل خَضْرَة، قد وصلوا إلى درنة على متن عشرين مركباً شراعياً وقد نزلوا عند أحد أعيان درنة اسمه الشيخ أحمد بن علي. وتنحدر عائلة خَضْرَة من نسل السيدة خَضْرَة زوجة الشيخ جليد أحد جدود البراعصة، فيما ينحدر الشيخ بوحَدُّوث من نسل السيدة مغيربيّة الزوجة الثانية للشيخ جليد. وكانت قد نشبت حرب قديمة على المشيخة بين أحفاد الزوجتين وحلفائهما، وانتهت بانتصار عيت مغيربية وحلفائهم وجلاء عيت خَضْرَة عن بَرْقَة إلى مصر.

عندما وصل الخبر إلى الشيخ بوحَدُّوث بوصول آل خضرة خرج مسرعاً من عَجنة الطين إلى عبد الله التواتي كبير تلاميذ ابن السنوسي ينقل إعلان الحرب الأهلية في بَرْقَة. فعيت خضرة كانوا منفيين ولا يجوز لهم العودة. نقل التواتي الخبر إلى ابن السنوسي، وبعد نقاش عن مشيئة الله وضرورة التحلي بالحكمة، طلب ابن السنوسي من التواتي أن يبلغ الشيخ بوبكر حَدُّوث أن يرجع لعجنة الطين لأن عيت خضرة سيرجعون من تلقاء أنفسهم. فعاد الشيخ مطمئناً وقد مرّ به بعضٌ من قومه مستغربين برودته والحرب تُقرع لها الطبول، فأجابهم هادئاً: "سيدي قال كي ما جو إسّا [سوف] يرَوّحو"، واستمر في عجن الطين.

عاد أبناء خضرة إلى مراكبهم ورجعوا من طوعهم دون أي تفاصيل. وغَنَّتْ مُغنيتهم غنّاوتها: "إن طالت لعيت بياض [. . .] جميل بن علي ما ينتسى"، ومعنى ذلك إن طالت الأيام لآل بياض وهم من نسل خَضْرَة، فإن جميل مضيفهم الدرناوي أحمد بن علي لن يُنسى. ومع أن الغناوة امتدحت كرم أحمد بن علي في درنة، إلّا أن أبناء مغيربية وحلفاءهم استحضروا الغنّاوة شهادةً غير مباشرة على بركة ابن السنوسي التي أبعدت شبح الصراع.

مكث ابن السنوسي بضع سنوات في بَرْقَة، وتزوج من السيدة فاطمة، كريمة أحمد بن فرج الله أحد كبار الإخوان الذين رافقوه من ساحل طرابلس، ورُزق منها ابنيه محمد المهدي ومحمد الشريف. بعدها رجع إلى الحجاز حيث زاويته الأولى التي كان قد بناها في جبل أبي قبيس بمكة بعد وفاة شيخه الكبير أحمد بن إدريس الفاسي. ولما طالت غيبة ابن السنوسي في الحجاز، زاره وفدٌ من بَرْقَة على رأسهم الشيخ عمر بوجَلْغاف، والشيخ بوشنيف الكزّة الذي مُدّ في عمره فبلغ مئة عام بعد أن كان طُلب كفنه ويئست الناسُ من شفائه.

طالب الوفدُ ابنَ السنوسي بالعودة إلى بَرْقَة، فعاد لكنه لم يقم في البيضاء، بل اختار وجهة مختلفة في الجنوب الشرقي وكانت هذه بداية مرحلة ثانية من تاريخ الحركة السنوسية. وقف ابن السنوسي في منطقة العِزِّيَّات وبنى فيها زاويةً، وبدأ في التجهيز لنقل عاصمة الحركة السنوسية من البيضاء إلى الجَغْبوب في الجنوب الشرقي من العزّيات، أي من الجبل الأخضر حيث الماء العذب والهواء العليل إلى الصحراء الجافة شحيحة الموارد.

ويروى أن بوسيف مقرّب حدوث البرعصي، الذي غدا لاحقاً شاعرَ الحضرة السنوسية، كان من بين الصبية الذين ساهموا في بناء زاوية العِزِّيَّات. وفي أثناء سير العمل انزلقَ واقعاً على حجر فشُجّت رأسُه حتى قيل ظهر دِماغُه. فحُمِلَ إلى ابن السنوسي فَضَمَّدَ جُرحَه بشق من عمامته ودعا له قائلاً: "هذا الرأس سيملؤه الله علماً وحكمة"، فشفي وغدا ببركة دعاء ابن السنوسي أحدَ كبار الإخوان السنوسيين، إذ بلغ مبلغاً من الثقافة والنبوغ قلّ نظيرهما، وصار أحد ألمع أدباء ليبيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

اكتمل بناء زاوية الجغبوب وتوطيدها حوالي سنة 1851. وقد أشارت المصادر –ومنها كتاب "السنوسي الكبير" للطيّب الأشهب، ولم تؤكد سنة نشره– إلى الحنكة في إنشاء الطواحين والمخابز ومعاصر الزيتون ومَعمل تقطير الماء العذب وغرس مئات الأشجار وحفر الآبار، وإنشاء معهد مرفق بمكتبة كبيرة ومُلحق بمبيت الطلاب القادمين من خارج الجغبوب، وهم خريجو مدارس الزوايا الأخرى.

ونقَلَ محمد فؤاد شكري في كتاب "السنوسية دين ودولة" المنشور سنة 1948 عن هنري دوفييه ولوي رين، وهما مستكشفان أوروبيان زارا ليبيا وكتبا عن حقيقة النشاط في زاوية الجغبوب. ذكر الرجلان أن كل رجال السنوسية في الجغبوب كانوا مزودين بسلاح كامل، وأنهم في حالة تأهب للدفاع عن عاصمة الحركة السنوسية وفي حوزتهم ما يقارب أربعمئة بندقية ومئتي سيف وقرابة خمسة عشر مدفعاً ونحو عشرين حُجرة مملوءة بالبارود.

بعد اكتمال بناء الجغبوب، أرسل ابن السنوسي في طلب ابنيه محمد المهدي ومحمد الشريف تِباعاً وقد نالا نصيبهما من العلم. وما إن انتقل الجميع من العزّيّات إلى الجغبوب حتى كان ابن السنوسي يعيش أيامه الأخيرة. وبدت الحركة السنوسية تستعد لدخول حقبتها الثانية التي يُتَّفق على أنها الأكثر ازدهاراً، بقيادة محمد المهدي.

رَسْمُ الشخصية بما يشبه أيقونات القديسين في المسيحية أمرٌ نادرٌ في السياق الإسلامي التقليدي السُنّي، فالثابت أن يُحجَم عن تجسيد الشخوص. اللوحة في مستواها الأول تعكس تعبيراً عن تجربة روحية فردية يرى المريدُ فيها الشيخَ في المنام فيما يشبه الوحي فيستحضر ملامحَه في اليقظة. أو يعمد إلى تمثيل الـمُقَدَّس اعتماداً على روايات شفاهية أو مكتوبة.

أما المستوى الثاني فيُنظر فيه إلى اللوحة من منظورين على الأقل: المنظور العقائدي للطرق الصوفية الأكثر انفتاحاً على أشكال التعبير الفني مقابلةً بالتيارات الإسلامية الأخرى. والمنظور السياسي الذي يقبل اللوحة عملاً استثنائياً يتجاوز البعد الفني ويؤدي وظيفة نفعية معنية بإبراز الزعامة الروحية والسياسية للمهدي. في هذا البعد يغدو الزعيمُ الغائبُ حاضراً ماديّاً في واقع مريديه، في سياق تاريخي استعماري تحل فيه اللوحةُ مشكلةَ غيابِ الزعيم وإن بأثر راجع. تُحيي اللوحةُ تقليداً صوفياً عريقاً يرسمُ الخيالُ فيه صورة رمزية تعبر عن القداسة عوضاً عن التركيز على التشابه المادي فقط. يمكن على سبيل المثال تحليل نظرة الإمام إلى أعلى على أنها فعل يرمز إلى ارتباطه بالعالم الروحي وسموّه عن الماديات دون التركيز بالضرورة على تطابق صورة العينين المتخيلتين بالأصل.

من هذا المنظور، يمكن رؤية توازٍ بين ما تعكس اللوحة من رموز روحية بين المقدس والإنسان، وبين مفهوم الكرامة في الحضرة السنوسية. فالكرامة وسيطٌ للبركة والخيطُ الواصلُ بين الله وجماعة المؤمنين ورمزٌ للسكينة والثبات زمنَ الاختلال والفوضى. كان محمد المهدي قد ورث كرامات أبيه، وكان ابن السنوسي قد هيأ له ذلك المقام كما يُروى من وقائع، منها قوله في ولادته: "الآن ظهر الصباح وخفي المصباح". ويرمي بذلك أن خفت نوره هو بتجلِّي نور أعظم هو نور ابنه، في تعزيز معنوي واضح للشرعية الروحية القادمة للسيد المهدي الذي سيغدو وريثاً على زعامة الحركة السنوسية.

ويُروى أن ابن السنوسي تهيأ ذات مرة للخروج مع ابنه المهدي من جمع فيه كبار الإخوان السنوسيين، وَحَدَث فيما كان يودعهم أن انحنى على نعل ابنه المهدي وقَوَّمَه، ثم التفت إلى جمع الإخوان قائلاً: "اشهدوا أيها الحضور أن ابن علي أصلح بنفسه وضع حذاء ولده المهدي". قد يُفهم أنه قصد الإصلاح ويرمز فيه الحذاء إلى السير على الدرب، وهو أمر يتّسق أيضاً مع كون ابن السنوسي يرمي إلى التوكيد على مكانة المهدي الأسمى من مكانته. وربما نجح في ذلك، إذ يشاع بين بعض مريدي السنوسية من المغالين أن محمد المهدي هو المهدي الـمُنْتَظَر. ولقد شهدتُ بنفسي مجلساً في صباي في بيت حفيد محمد الشريف السنوسي دار نقاشٌ فيه بين الحضور، ذَكَرَ فيه أحدُ المبجّلين، أن المهدي لم يمت وهو المهديُّ حَقَّ اليقين، وقد اعتُرِضَ على رأيه لكن على استحياء.

مهدويّةُ المهدي ظاهرة في آداب الإخوان السنوسيين. ومنها ما يورد المفكر الفلسطيني أحمد صدقي الدجّاني في كتابه "الحركة السنوسية" المنشور سنة 1967 نقلاً عن مخطوط أحمد الشريف، من قصيدة لأحد الإخوان اسمه الشيخ حسن وفا:

إمام جليل بشرتنا به العلا

على أنه المهدي قد كان في المهد

إمام إلى بيت النبوة ينتمي

ولا شك عند اثنين في أنه المهدي

ويشير الدجّاني إلى أن الفكرة بدأت في حياة ابن السنوسي، وأنه كان مقتنعاً بها أو أراد بها تعزيز موقف ابنه السياسي والروحي من بعده، وأن الفكرة نمت بعد وفاته. ونورِد من كتاب "الفوائد الجلية" المنشور سنة 1966 للسيد عبد المالك بن علي، الذي كان مترجماً لأحمد الشريف وأمينَ سرِّه، أن ابن السنوسي سمى في بداية الأمر ابنَه أحمد بن إدريس على اسم شيخه، ثم ما لبث أن عَدَل عن ذلك وغير اسمه إلى محمد المهدي، وذلك امتثالاً لأمرِ رسولِ الله الذي زاره في المنامِ وقال له: "سمه محمد المهدي". بل يُروى أنّ أستاذه أحمد بن إدريس بشّره به قبل عشرين عاماً من ولادته وقال له إنّه خليفته.

عاصر المهدي السنوسي، محمدَ أحمد المهدي صاحب الثورة المهدية في السودان، وهو مُدَّعي المهدية علانيّة. ومن طرائف الجمع بينهما أنْ أرسل المهدي السوداني يدعو المهدي السنوسي أن ينضم إليه، وأنه ما حمله على مراسلته إلا حبّه له، وأن الرسول الكريم قد زاره مع سيدنا الخضر في المنام ووزّع ثلاثةَ أشخاص هم خلفاء المهدي السوداني المعروفون في أربعة مقاعد.

كان الأول أن وضع خليفته عبد الله التعايشي في مقام أبي بكر. والخليفة الثاني علي وَدْ حلو، صاحب الراية الخضراء في معارك المهدية، في مقام عمر الفاروق. وأوقَفَ المقعدَ الثالثَ فارغاً. ثم سَكَّن الخليفة الثالث علي الشريف زوج زينب كبرى بنات المهدي السوداني في مقام علي بن أبي طالب. ولما سأله المهدي السوداني عن صاحب مقام عثمان الذي بات شاغراً، زَعَمَ أنَّ الرسول أجاب في المنام أنّ هذا الكرسي للمهدي السنوسي إلى أن يأتيكم بقرب أو طول. غير أن المهدي السنوسي رفض عرضه. ويقول الموسوعي اللبناني بطرس البستاني في "دائرة المعارف" المنشور سنة 1876 إن المهدي السنوسي قد أوصى الشيخ يوسف، ملك وَادَاي وأحد أتباعِ الطريقة، بأن لا يتحرك مع المهدي السوداني بل إذا جاءه محارباً حارَبَه.

يُروى أن عديل المهدي السنوسي وهو الحاج محمد الثني الغدامسي الذي يُفهم من كتاب "العلاقات العربية الإيطالية من مذكرات إنريكو إنسباتو" للإيطالي كارلو قوتي بوشيناري، والمنشورة ترجمته سنة 1980، أنه كان شيخَ زاوية الجغبوب في بدايات الاحتلال الإيطالي. ويفهم من المؤرخ عثمان الحشائشي أيضاً أنه شخص حظي بمكانة بارزة لدى الحركة السنوسية، إذ يقول عنه له تجارة عظيمة مع أهل برنو وواداي وغات ومصر وطرابلس، وجميع ما يأتي إلى الجغبوب يأتي على يديه. ويقول أيضاً إنّ المهدي السنوسي قد زوّجه أختَ زوجته وأنه لم يفارقه طيلة سبع سنوات منها هجرته إلى الكُفرة وحربه ضد الفرنسيين في تشاد. وأن المهدي لما نزل بالكفرة سمّاها غدامس الجديدة، على اسمِ مدينةِ غدامس جنوب غرب طرابلس التي جاء منها الحاج محمد الثني.

في واقعة معروفة في الفترة اللاحقة لفشل حملة أحمد الشريف السنوسي على الإنجليز بمصر، واجه الحاج محمد الثنّي شيئاً من التحدي في اتباعِه السنوسية. اضطّر أحمد الشريف إلى الانسحاب من واحة سيوَه في صحراء مصر الغربية سنة 1915 إثر هزيمة القوات السنوسية على يد الإنجليز. وأُغْلِقَت الحدود المصرية فنتج عنها حصار خانق للجغبوب في ظل اشتداد قبضة الإيطاليين على مدن الساحل.

يروى أن أهل الجغبوب واجهوا مجاعة عظيمة وضيق حال شديد، وأنه جاء رجل إلى الجغبوب بكيس من الأرز ولم يجد من يشتريه، فعرضه على الحاج محمد الثني الذي اشتراه بثمن غير معقول. طلب الحاج الثني من عبيده أن يقسموا الأرز على أهالي الجغبوب، غير أن حصة كل عائلة جاءت قليلة بقدر يجعلها لا قيمة لها. فتأثر الحاج وطلب أن يحملوه إلى ضريح الشيخ ابن السنوسي، وكان حينها مُقعداً. وما إن وصل حتى انهار على شباك الضريح الذي يجمع رفات ابن السنوسي مع رفات ابنه الشريف، وطَفِقَ يهزّ الشباك صائحاً: "يا سيادي، وين برهانكم! وين برهانكم!". يقول أهل الجغبوب ما إن أعادوه من الضريح إلى قَصْرِهِ حتى وصلت قافلة غذاء كان إدريس السنوسي قد نجح في إيصالها إلى الجغبوب، فأنزلوا الغذاء وأوقدوا النار فبات أهلُ الجغبوب جميعاً في شبع بعد جوع طويل.

قد يُشَتَّت انتباهُنا تحت وطأة البعد الدرامي للقصة، حيث النداء الحزين المفعم باليأس وظهور قافلة الغذاء بعد ساعات قليلة مجسِّدَةً سرعة حضور البركة، وفوضى العناصر التي تساهم في بناء دراما فكرية وعاطفية تضفي طابعاً أسطورياً يجعلها في قلب الذاكرة الروحية لمريدي السنوسية. لكن النداء "وين برهانكم!" يحمل بعداً عميقاً وذكياً يتجاوز مجرد السؤال البسيط عن الغياب والتعبير عن خيبة أمل تجاه التباطؤ، إلى تحدي البرهان الروحي ذاته. هنا يضع الحاج محمد الثني بركة السنوسية في اختبار حقيقي أمام التحديات المادية، ويطلب من السادة السنوسيين إثبات حضور يتجاوز العالم الروحي إلى الواقع الملموس. يكشف النداء عن دفعة عقلية تستند إلى منطق الاختبار. التحدي للسلطة الروحية ليس مجرد استجداء للرحمةِ والعون، بل لكشف مدى استحقاق السادة السنوسيين القداسةَ التي يحملونها وفيما إذا كانت حقيقية وفعالة في مواجهة الأزمات.

يتوازى التداخل بين الروحي والمادي في اختبار القداسة مع رؤيا المهدي السنوسي في الجغبوب سنة 1895. رأى المهدي حينها في منامه أنه مع أحد الصالحين على حافة جبل معروف. وإذ بالناس يمرون تحته بين رائحٍ وغادٍ يرفعون في بعض الأحيان وجوههم إلى أعلى الجبل ولا يرون شيئاً، فقال الرجل: "أتراهم ينظروننا؟". قال المهدي لا، فقال: "أتراهم ينظرون إليك ولا يبصرون؟". ثم أشار إلى ناحية الجنوب قائلاً: "أنتم ستقرون في محلكم الآن فإذا التفتوا إليكم فارحلوا هكذا"، ومازال يشير إلى الجنوب. ثم ما تركه حتى باركه وعلّمه ما يصنع وأن يصطفي من أتباعه ويمضي إلى الكُفرة.

لربما كان دافع الانتقال إلى الكُفرة رؤيا الرجل الصالح، أو ما يذهب إليه الدجّاني في كتابِ "الحركة السنوسية" من أنه شعور المهدي بوجود مؤامرات للقبض عليه يدبّرها الترك والنصارى (الأوروبيين). وأنه لربما علم بنية استدعائه إلى الأستانة بعد أن اتّسع نفوذه. في المحصلة، أعلن المهدي السنوسي لأتباعه عزمَه المفاجئ الـمضي إلى الكُفرة، واصطحب أخاه الشريف السنوسي واختار من بين الإخوان ما يقرب المئة فقط.

حاول بعض الإخوان ممّن تقرر بقاؤهم في الجغبوب إقناع المهدي ليعيد النظر ويوافق على مرافقتهم له، لكن الأمرَ بدا كأنما حُسِمَ بوحي ربّاني. ثم أعلن أهلُ الكُفرةِ أنّهم يقدمون هديتين بمناسبة قدوم المهدي السنوسي. كانت الأوَّلَة أنْ تنازَلَ كلُّ من له مظلمة أو حق على آخر، بل أكثر من ذلك حصل صلح تاريخي بين قبيلة الزوَيَّة وقبائل التّبو في تسامح جماعي عاطفي مهيب يذكر بعصور المدينة المنورة التي تسامح فيها الأوس والخزرج بعد سنوات اقتتال. وأما الهدية الثانية فكانت تنازل وجهاء الكُفرة عن ثلث ممتلكاتهم، وقال الحشائشي عن نصفها، بما فيها من نخيل وبساتين وَقْفا للزاوية السنوسية. وتكفل أغنياء الكُفرة وتجّار المجابرة بإطعام الفقراء وكسوتهم في تلك الأيام ابتهاجاً بقدوم المهدي.

في الشرق الليبي، آمنت القبائل بسلطة عمر المختار كبير قادة الإخوان السنوسيين أثناء مقاومة الاحتلال الإيطالي، وأطاعته طاعة عمياء. وكانت قبل ذلك قد فعلت الشيء نفسه مع أحمد الشريف السنوسي. ويمكن الإشارة إلى أولى المعارك التي قادها أحمد الشريف في مايو 1913 بنفسه ضد الجيش الإيطالي بعد اتفاقية أوشي لوزان الأولى سنة 1912 التي تنازلت الدولة العثمانية بموجبها عن سيادة الأراضي الليبية لمصلحة إيطاليا، وسحبت قواتها منها تاركة الليبيين وحدهم في مواجهة الجيش الإيطالي.

عرفت المعركة باسم معركة سيدي كريم القرباع واشتهرت أيضاً باسم معركة يوم الجمعة، ومثلت قطيعة مع المرحلة السابقة التي كانت فيها المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي تحت القيادة العثمانية. جاءت معركة يوم الجمعة بعد سلسلة انتصارات إيطالية متتالية، وانتهت بهزيمة القوات الإيطالية وإجبارها على الانسحاب إلى درنة على ساحل الجبل الأخضر وترك أسلحتها وجثث عدد كبير من جنودها وضباطها. وكانت تلك المعركة إشارة إلهية عزّزت الثقة بالبركة السنوسية التي بدت قادرة على تحييد القوانين المادية وبدا زعماؤها رموزاً لا تَقْهرها التحديات الجمّة.

وفي ذات السياق الاستعماري، واجهت القوّات السنوسية طموحات فرنسا في منطقةِ الساحل والصحراءِ، لا سيما في تشاد. كانت القوات الفرنسية قبل ذلك سنة 1900 أي في عهد المهدي قد هزمت مملكة رابح الزبير في معركة لختة في تشاد، وقتلت زعيمها وأخضعت المنطقة لسلطتها وباتت تهدد إقليم كانم في تشاد. وكان للسنوسية زاوية في بير عَلَّالي بكانم فبات الاقتتال وشيكاً. أرسل المهدي السنوسي فرقة من مقاتلي قبيلة زوَيَّة لدعم الدفاع عن الزاوية. في نهاية سنة 1901 أرسل في طلب شيخ زاوية بير عَلَّالي، وأحد قادة الحركة، محمد البرّاني الساعدي، للتشاور. استغلت القوات الفرنسية غياب شيخ الزاوية وشنّت هجوماً كبيراً على بير عَلَّالي. تصدى الإخوان السنوسيون للهجوم وانتصروا، وقُتِل على إثره قائد القوات الفرنسية ولاحقوا الفرنسيين الذين تقهقروا دون تنظيم.

أعادت القوات الفرنسية ترتيب صفوفها تدريجياً وتسليح جنودها وتجنيد المقاتلين الأفارقة، ثم كررت أكثر من هجوم انتهى أخيراً بتقدمها وتقهقر الإخوان السنوسيين واحتلال بير عَلّالي. وصلت نجدة من مقاتلي المهدي يقودهم محمد بو عقيلة الزوَيِّ، وهو من زعماء قبيلة زوَيَّة ومن مؤسسي زاوية قُرُو. اشتبكت قوة النجدة مع حامية فرنسية في مركز لهم أقاموه خارج بير عَلَّالي، وأسفر الاشتباك عن تقهقر القوات الفرنسية ثانية وانسحابها من الحامية إلى داخل بير عَلَّالِي. ثم تمكنت قوات الشيخ البراني الساعدي من السيطرة على ربوة قريبة من بير عَلَّالي تعرف باسم "ميلي" استعداداً لاقتحام المنطقة.

عند زحف القائد السنوسي على مركز بير عَلَّالِي ثانية، مع محاولة الإخوان إقناعه أن يتريّث، فشل الهجوم وجاءت الهزيمة الساحقة للسنوسية متزامنة مع اشتداد المرض على الشيخ المهدي. انسحب بعدها الإخوان إلى زاوية قُرُو، بعد التسليم بقَدَر الهزيمة والقبول بما قسم الله. هذا ما حدث، كما أوردنا في مطلع المقال، بعد أن سلم المهدي السنوسي القنديلَ إلى جاد الله ازنين وَوَعده باللقاء بمشيئة الله، فمشى ورفاقه ببركة المهدي حتى بلغ الأمان في الجبل الأخضر. وهناك فُجِع الإخوان السنوسيون بخبر وفاة إمامهم المهدي في زاوية قُرُو في الثاني من يونيو لسنة 1902. اقترح كبير الإخوان أحمد الريفي نقل جثمان المهدي إلى زاوية التاج بالكُفرة، فنُقل.

وبعد تحقق استقلال ليبيا سنة 1951، أمر الملك إدريس السنوسي بنقل رفات والده المهدي من زاوية التاج في الكُفرة إلى بنغازي، بعد نصف قرن من وفاته. استُقبلَ رفات الزعيم الرمز بمراسم كبيرة، فتحرك الموكب شمالاً متجهاً إلى بلدة قمينس، على ساحل سرت، وتبعد عن بنغازي خمسين كيلومتراً. غير أن سماء ليبيا شهدت يوماً شديد العجاج تلونت فيه الأجواء بلون ترابي كأنها نهاية العالم، وبات الحديث عن "عجاج سيدي المهدي" ليس ظاهرةً جوّية بل كرامةً أخيرة للسيّد المهيب. وربما كان العجاج سبباً في عدول السلطات عن دفن رفات المهدي السنوسي في بنغازي حيث فُهم أن العجاج إما أن يكون رمزَ اعتراضٍ للشيخ على نقل رفاته، أو أنه علامة تحذير إلهية على عدم رضا الله على تحريك رفات الولي الصالح من مرقده، أو أنه استجابة غاضبة للصحراء على قرارات بشرية تتعامل مع الأجساد تعاملاً آلياً بلا اعتبار للعناصر الروحية التي تحيط بها.

وصل رفات المهدي السنوسي إلى بلدة سلوق، قرابة ثلاثين كيلومتر عن قمّينس، فتقرر إعادته إلى زاوية التاج في الكُفرة. لكن ازنين، وقد غدا كهلاً مُسِنّاً حينها، توجه من فوره إلى قمينس ووصل قبل نقل الموكب. وقف على رفات المهدي في لقاءٍ تجلّى فيه عمق الرابطة العاطفية المستمرة بين الـمُريد والشيخ. فقال ازنين: "هانا تلاقينا يا سيدي"، ليتحقق الوعد النهائي للكرامة في تكامل بين الماضي والحاضر، بين الزمان والمكان، بين الأبدان والروح التي لا تذبل.

وفي سنة 1980 نُقلت رفات عمر المختار من ضريحها المعروف بمركز مدينة بنغازي إلى بلدة سلوق، حيث شُنِق، والتي تعاني التهميش والنسيان. ثم دمّر أعوان القذافي الزاوية السنوسية في الجغبوب سنة 1984 ونبشوا قبرا ابن السنوسي وابنه محمد الشريف، ونقلوا رفاتهما إلى مكان مجهول.

وفي سنة 2000 هدمت السلطات الليبية ضريح عمر المختار في بنغازي. ومع ذلك بقي أتباع الحركة يحاولون قدر الإمكان الحفاظ على إرثِها حتى سقوطِ نظامِ القذافي. واليوم، مع تعثر المسار السياسي في ليبيا، تعود السنوسية إلى الواجهة. ليس بوصفها إرثاً تاريخياً فحسب، بل رمزاً روحياً للخلاص السياسي.