في خضم هذه الاضطرابات، جاء هجوم السابع من أكتوبر 2023 وما تلاه من عدوان شامل على غزة لتكون في جزءٍ منها طوق نجاة للسياسيِّ المأزوم، إذ شغل العدوان الرأي العام وأعاد ترتيب الأولويات في الداخل الإسرائيلي. وتحت ستار الدفاع عن الأمن القومي وتأمين مستقبل إسرائيل، قاد نتنياهو حرباً هي الأعنف والأكثر دموية على الإطلاق منذ بداية المشروع الصهيوني. ارتكبت إسرائيل فيها، وما زالت، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب توصيف منظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة عبر سكرتيرها العام أنطونيو غوتيريش ومجلس حقوق الإنسان فيها. وللمرة الأولى في تاريخها وُصمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وبات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت مطلوبَين للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهما جرائم حرب.

هذا العنف المنفلت لا يبدو مجرد خيار عسكري، بل متنفساً للهروب من الأزمات السياسية والأخلاقية، ومؤشِّراً على تراجع شعبية نتنياهو وانعكاساً لأزمة في تثبيت شرعية إسرائيل ذاتها.

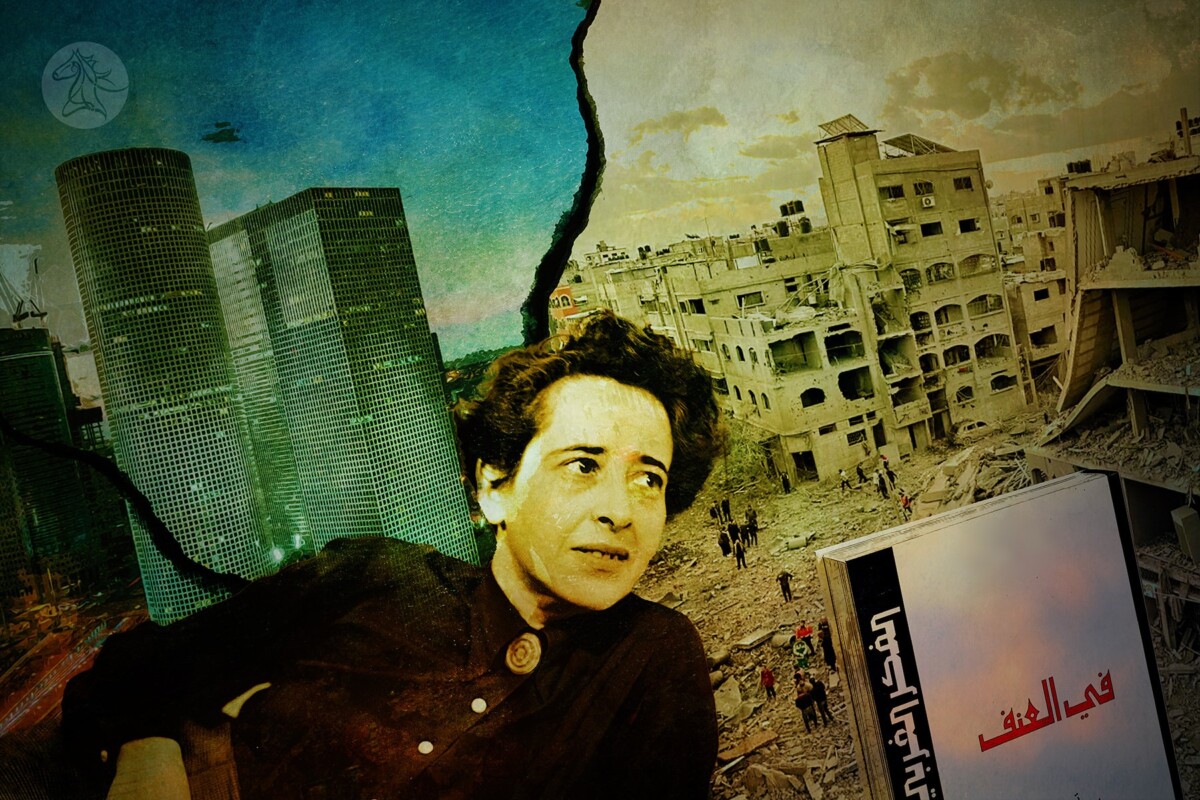

من نظرة الفيلسوفة حنة آرنت للعلاقة بين العنف والسلطة، يتبين كيف لفكرة العنف في السياق الإسرائيلي الفلسطيني أن تصبح وسيلةً لفرض السيطرة. نستكشف من هذا المنطلق كيف شكّل العدوان على غزة في جولته الحالية مرحلةً جديدة في نظرة إسرائيل وتعاملها مع ثنائية العنف والسلطة.

صحيح أن الإفراط في استخدام القوة لم يكن غريباً عن إسرائيل منذ نشأتها، بل كان حاضراً في سلوكها السياسي والعسكري حتى قبل النكبة. إلا أن مراحل تأسيس الدولة شهدت اعتماداً أقل على العنف المباشر، واستندت إلى ما اعتبر حينها شرعية وهيبة دولية، فضلاً عن توظيف ميراث اضطهاد اليهود في أوروبا لتعزيز رواية "الدفاع عن النفس" التي تتبناها إسرائيل.

لكن التحول التدريجي الذي جعل إسرائيل تعتمد بتزايد على العنف المادي المباشر، خصوصاً مع اندلاع انتفاضة الحجارة سنة 1987، ثم في الحروب المتعاقبة على غزة، بدا وكأنه انعكاسٌ لتصدّع مشروعها السياسي. ولهذا التحول دلالاتٌ سياسيةٌ وأخلاقيةٌ تشير إلى تآكل في شرعية الدولة مقابل اتساعٍ في شرعية المقاومة الفلسطينية رداً على سلطةٍ قسريةٍ فقدت قدرتها على الاستمرار نموذجاً سياسياً قابل للبقاء.

لكن حنة آرنت ترى أن هذا الخلط مُضَلِل، ويؤدي إلى فهمٍ مشوّه لطبيعة السلطة والحكم ويطمس الفروق الدقيقة بين البناء السياسي والقوة المادية. ووضعت آرنت حداً حاسماً لهذا التداخل في كتابها "أون فايولينس" (في العنف) المنشور سنة 1970. تعيد الفيلسوفة اليهودية الألمانية في كتابها تعريف العلاقة بين المفهومين، فتنوِّه إلى أن السلطة ليست بالضرورة عنفاً، والعنف ليس امتداداً طبيعياً أو ضرورة للسلطة، بل نقيضها وأحياناً قاتلها.

السلطة برأي آرنت لا تولد من فوهة البندقية أو من فرض القوة بالقهر، بل تنبع من الاعتراف بتلك السلطة بين الناس، ومن التوافق الجماعي على قواعد مشتركة تبنى عليها الحياة السياسية. هذه القواعد في حدِّها الأدنى هي الاستعداد الطوعي لدى الأفراد لقبول من يحكمهم، وعلى وجود عقد اجتماعي يتأسس على الشرعية والمشاركة. ما يجعل الطاعة فعلاً سياسياً ينبع من القناعة لا من الخوف أو القسر. ولهذا فإن السلطة ترتبط دوماً بفكرة الاستمرارية والاستقرار، وهي قادرة على حماية نفسها من خلال قبول المجتمع لها، ولا تحتاج إلى استعراض دائم للقوة أو العنف لإثبات وجودها.

أما العنف، فتعتبره آرنت أداةً مادية تستخدم عندما تفشل السلطة في الإقناع، أو عندما يُقوَّض العقد السياسي بين الحاكم والمحكوم. أي أنه ليس قدرة سياسية حقيقية، بل تعويض عن غياب هذه القدرة. وهو بحسب هذا التعريف لا يعدو كونه طريقة بائسة لتغطية ضعف الشرعية. يمكن لأي شخص أو جهة أن تملك وسائل العنف — سواء جيشاً أو شرطة أو سلاحاً — لكن هذا لا يعني أنها تملك سلطة حقيقية قائمة على الاعتراف والموافقة. فالعنف لا يحتاج إلى اعتراف ولا يتطلب موافقة، بل يفرض نفسه بالقوة والتهديد. ولهذا فهو هشّ بطبيعته، يحتاج دائماً إلى تجديد مستمر وإخضاع دائم، ويفتقر إلى القدرة على بناء مجتمع مستقر أو مشروع سياسي مستدام.

تشرح آرنت كذلك أن السلطة تُبنى ببطء وثبات مع مرور الزمن بالتوافق والشرعية، لكنها تنهار فجأة حين تفقد هذا الأساس. في حين أن العنف يمكن أن ينفجر في لحظة، لكنه لا يستطيع أن يصنع شرعية حقيقية، بل غالباً يدمّر ما تبقى منها. ولهذا حين تلجأ دولة أو نظام ما إلى العنف المفرط في إدارة شؤونها — سواء داخلياً أو خارجياً — فإنها لا تمارس قوتها، بل تعلن إفلاسها السياسي والإنساني. وكأنها تقول: "لم نعد نملك سلطة تقنع أو تحظى بالاعتراف، فاضطررنا إلى القهر، وهذا ما بقي لنا".

حين نسقط هذا التحليل على سياق الاحتلال الإسرائيلي، نرى أن اعتماد إسرائيل المتزايد على العنف في مناطق سيطرتها — بدلاً من أي شرعية سياسية أو مشروع مشترك — ليس مجرد خيار عسكري أو تكتيك لضمان الأمن، بل لعله تعبير عميق عن أزمة في السلطة نفسها. هي أزمة تفقد فيها الدولة مصداقيتها وقدرتها على إقامة حكم مبني على الاعتراف والشرعية.

وحسب ما يوضح المؤرخ الفلسطيني عادل مناع في كتابه "نكبة آند سِرفايفل" (النكبة والنجاة) الصادر سنة 2022، فقد كانت أعداد الباقين بعد النكبة نحو مئة وخمسين ألف فلسطيني. مقابل سبعمئة وخمسين ألفاً آخرين هجَّرتهم العصابات الصهيونية من قراهم وبلداتهم، أو غادروا تحاشياً للأذى وعلى وقع المجازر، فصاروا لاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول المحيطة بفلسطين التاريخية.

وبدلاً من الإفراط في استخدام أدوات القمع الجسدي المباشر ضد من بقوا، سعَت إسرائيل إلى دمجهم قسراً داخل المشروع الصهيوني. وهدفت إلى تحويلهم إلى مواطنين مندمجين في البنية القانونية والإدارية للدولة الجديدة، تحت مبدأ "الأسرلة"، ولكن دون منحهم فعلياً الحقوق الكاملة للمواطنين.

وضعت إسرائيل من بقي من الفلسطينيين بدايةً تحت حكم عسكري ولم يسمح لهم بالتنقل أو الخروج من قراهم وبلداتهم سوى بتصريح، ولم يسمح لهم بالاتصال بذويهم ممن هُجروا في النكبة. استمر هذا الوضع حتى سنة 1966، وتلاه رفع الحكم العسكري وتمهيد الطريق للعرب الفلسطينيين داخل الأراضي التي تأسست عليها إسرائيل سنة 1948، للحصول على الجنسية الإسرائيلية والانخراط في العملية السياسية في إسرائيل. ومع ذلك ما يزال التضييق حاضراً صورة للعنف غير المباشر وأداةً للسيطرة بفرض قوانين أو تشريعات تعطي الأفضلية في الحصول على الموارد والأراضي لليهود. وكذلك الأمر في قوانين التمليك والإسكان، وحتى في حيز الحرية المتاح لهم في إحياء ثقافتهم الفلسطينية، وبالذات ما يتعلق بالنكبة وتبعاتها.

بالتوازي ولتعزيز هذه السيطرة من غير اللجوء للعنف المفرط وضمان السيطرة على السكان، اعتمدت إسرائيل بعد إنشائها مباشرة على مجموعة من القوانين المصاغة بعناية لتحقق لها أهدافها. مثل "قانون أملاك الغائبين" الصادر سنة 1950، الذي سمح بمصادرة أراضي مئات آلاف الفلسطينيين المهجّرين وأملاكهم. و"قانون منع التسلل" لسنة 1954، الذي جرّم عودة اللاجئين إلى قراهم المهجَّرة وجعل أي تحرك غير مصرح به تهديداً أمنياً يُعامل معاملة التسلل غير القانوني عبر الحدود. المثير في هذا القانون أنه جاء تقنيناً أو شرعنة قانونية (تحت مظلة الدولة) لعنفٍ بدَا عشوائياً، اضطلع به حراسٌ وجنودٌ يهود ضد من حاول "التسلل" عائداً لبيته الذي هُجِّر منه. ويشير بيني موريس في كتابه "إزرائيلز بوردر وورز" (حرب الحدود الإسرائيلية) الصادرة طبعته المنقحة سنة 1997، أن قوات الأمن الإسرائيلية مستعينة بالأفخاخ والألغام، قضت على حياة ما بين ألفين وسبعمئة إلى خمسة آلاف فلسطيني حاولوا العودة لبيوتهم في السنوات القلائل بعد النكبة 1948.

هذا النمط من العنف غير المفرط لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عوامل مركّبة شكّلت الإطار الحاكم لمشروعية الدولة الوليدة. أولها، الاستناد إلى المظلومية المبنية على تجربة اليهود في أوروبا، وخاصة مأساة المحرقة النازية التي منحت إسرائيل ما يمكن تسميته "الشرعية الأخلاقية" عالمياً.

فبعد أن رفضت الولايات المتحدة، مثلاً، استقبال عدد كبير من اللاجئين اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، تغيّر الموقف الأمريكي بعد المحرقة، وبدأت واشنطن تنظر إلى قيام دولة يهودية ضرورةً تاريخية وأخلاقية. يظهر هذا في كتاب"إسرائيلز هولوكوست آند ذا بولتيكس أوف نيشن-هُود" (الهولوكست الإسرائيلي وسياسات بناء الأمة) للمؤرخة الإسرائيلية إيديث زِرتال المنشور سنة 2011. إذ يوضح الكتاب كيف أن ندم الإدارة الأمريكية على تقاعسها في استقبال اللاجئين اليهود، ساهم في دفعها نحو الاعتراف السريع بإسرائيل، بل ومساعدتها اقتصادياً وسياسياً في السنوات الأولى من تأسيسها. من هنا ظهر العامل الثاني، وهو "الدعم الخارجي"، فتُرجِم الدعم الأخلاقي والسياسي إلى دعم مادي أيضاً.

في سنة 1949، منحت الولايات المتحدة إسرائيل قرضاً بقيمة مئة مليون دولار عبر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ثم لحقت به دفعة ثانية قيمتها خمسة وثلاثون مليون دولار سنة 1950. وفي السنة المالية 1952، حصلت إسرائيل على قرابة خمسة وستين مليون دولار مساعدات اقتصادية، بالإضافة إلى خمسين مليون دولار أخرى مخصصة لدعم اللاجئين. ليصل مجموع الدعم في أربع سنوات فقط إلى ما يقارب 293 مليون دولار، بحسب وثائق "العلاقات الخارجية للولايات المتحدة" المنشورة على موقع مؤرِّخي وزارة الخارجية الأمريكية.

أسهم هذا الدعم في مساعدة الدولة الناشئة اقتصادياً ومؤسساتياً، ما مكّنها من ممارسة السلطة دون اعتماد مباشر على الإفراط بالعنف. ومع ذلك لم يكن الدعم الأمريكي في تلك الفترة غير مشروط، كما ينوِّه باحثون، ومنهم ياكوف بار-سيمان-توف في دراسته "ذا يونايتد ستيتس آند إزرائيل سينس 1948" (أمريكا وإسرائيل منذ 1948) الصادرة سنة 1998. يتبين من الدراسة أن العلاقة بين الطرفين بعد النكبة لم تكن وثيقة أو مضمونة. بل إن الإدارات الأمريكية في تلك الفترة تعاملت مع إسرائيل بحذر، وراعَت في سياساتها التوازنات الإقليمية ومصالحها في العالم العربي. لم يكن هناك تدفق ثابت للمساعدات ولا التزام سياسي كامل، بل تفاوت في الدعم تبعاً للظروف الدولية والداخلية الأمريكية.

تبلور الدعم غير المشروط تدريجياً بفعل حرب يونيو 1967. يذكر المؤرخ الإسرائيلي توم سيغيف في كتابه "ذا سيفينث مليون" (المليون السابع) الصادر سنة 1993، أن ما شاع على أعتاب حرب الأيام الستة سنة 1967 هو أن إسرائيل كانت في مواجهة وجودية أمام مصر ودول عربية أخرى. روجت دوائر إسرائيلية في الغرب مقاربة بين ما كان "على وشك الحدوث" وبين الهولوكوست، وأن اليهود كانوا على حافة الإبادة مرة أخرى. حشد يهود الولايات المتحدة بالذات، وهو التجمع اليهودي الأكبر حجماً بعد إسرائيل، "لإنقاذ إسرائيل" بحملات تبرعات كبيرة وتطوع في الجيش الإسرائيلي وتطوير مجموعات ضغط لصالح إسرائيل. وسمحت ظروف الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بتقارب إضافي بين واشنطن وتل أبيب، لاسيما وأن دولاً معادية لإسرائيل وقتها، مثل مصر وسوريا، كانت حليفة قريبة من موسكو.

بالإضافة للولايات المتحدة، ساهم دعم دولٍ أوروبية إسرائيلَ في تعزيز وجود الدولة اليهودية الوليدة في عقدي الخمسينيات والستينيات. فقد وُقّعت اتفاقية التعويضات بين إسرائيل وألمانيا الغربية في العاشر من سبتمبر 1952، ودخلت حيز التنفيذ في السابع والعشرين من مارس 1953. ونصت الاتفاقية على دفع ثلاثة مليارات مارك ألماني لإسرائيل وأربعمئة وخمسين مليون مارك أخرى لصالح "المؤتمر المعني بالمطالبات المادية اليهودية ضد ألمانيا" لتعويض اليهود عن الخسائر في الرزق والممتلكات الناتجة عن الاضطهاد النازي، وكذلك لتغطية تكاليف "إعادة توطين عدد كبير جداً من اللاجئين اليهود المشردين والمعدمين".

وشكّلت فرنسا في تلك الفترة ثاني أكبر داعم أوروبي لإسرائيل، إذ كانت المورد الرئيس للأسلحة في الخمسينيات، بما في ذلك تزويد الجيش الإسرائيلي مقاتلات "ميراج 3" ومعدات عسكرية ثقيلة أثناء العدوان الثلاثي سنة 1956. وكانت فرنسا داعماً رئيساً لإسرائيل في المجال النووي، خاصة في إنشاء مفاعل ديمونا في النقب أواخر الخمسينيات.

من هنا فإن بنية النظام الإسرائيلي في هذه المرحلة تأسست على الشرعية القانونية والدعم الخارجي، وهو ما يمثِّل جوهر السلطة كما وصفته آرنت، فلا يقوم الحكم على العنف وحده. هكذا في مرحلة التأسيس استطاعت إسرائيل أن تبني سلطتها من أدوات قانونية داخلية وتحالفات خارجية قوية، ما سمح لها بتوسيع نفوذها دون أن تظهر قوةَ احتلالٍ صريحة. ولكن الدعم الخارجي لم يكن وحده ما ثبَّت هذا الاتجاه، بل أيضاً العمل الداخلي في الدولة الوليدة.

ارتكزت هذه الشرعية الداخلية على مخطط موجّه يتجسد في ما سماه أول رئيس وزراء لإسرائيل ديفيد بن غوريون "المصهر الوطني"، الساعي لدمج مهاجري أوروبا والولايات المتحدة من اليهود مع مهاجري يهود الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت سقف هوية وطنية إسرائيلية موحدة. ومع التحديات والاختلافات بين الفئات، فإن المشروع ساهم بخلق شعور مشترك بالانتماء السياسي للدولة، فضلاً عن ترسيخ الولاء المجتمعي.

إلا أن هذا النموذج الديمقراطي كان يحمل في طياته تناقضات جوهرية. إذ إن هذه الديمقراطية متعددة الفئات "دولة لكل مواطنيها" ظاهرياً، لكنها في الواقع تحمل هوية يهودية قومية، ما يؤسس لحالة من المواطنة غير المتساوية خاصة للفلسطينيين ضمن البلاد. ذلك التناقض كان جزءاً من بنية النظام السياسي، لكنه لم يمنع من قيام دولة مؤسساتية ذات شرعية داخلية واسعة، كما يشير عزمي بشارة في كتابه "من يهودية الدولة حتى شارون" الصادر سنة 2005.

وفي ضوء هذا الحراك المتصاعد وضغوط الحرب الباردة وآثار حرب الخليج الثانية، بادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق شامير سنة 1991 إلى الانخراط في مفاوضات مؤتمر مدريد مع معارضته العلنية. في خطوة سياسية وسيطة تهدف إلى احتواء الوضع قبل أن تكتمل المفاوضات وتتولد عنها اتفاقيات أوسلو 1993 في عهد رئيس الوزراء إسحاق رابين. هذه الخطوات مثلت تحوّلاً في الاستجابة الإسرائيلية محلياً ودولياً، كما ينوه المؤرِّخ الإسرائيلي آفي شلايم في كتابه " ذا أيرِن وول" (الحائط الحديدي) الصادر سنة 2000.

ومع فشل اتفاق أوسلو واندلاع الانتفاضة الثانية، تبنَّت إسرائيل نمطاً أمنياً صارماً يعتمد على القوة المفرطة، في تحول يجسد ما تصفه حنة آرنت "أزمة في السلطة". وهي أزمة يشي بها تحول العنف إلى أداة الإكراه الوحيدة في يد السلطة حين تتآكل شرعيتها.

منذ ذلك الحين أصبح العنف المادي محوراً أسياسياً في الاستراتيجية الإسرائيلية، وشهدت العقود التالية على الانتفاضة الثانية – المشهورة عربياً باسم انتفاضة الأقصى المندلعة في سبتمبر سنة 2000 – تصعيداً لافتاً في استخدام القوة العسكرية المباشرة ضد المدنيين. ووسَّعت إسرائيل العمليات الأمنية القمعية بما في ذلك هدم المنازل وفرض الحصار لاسيما في قطاع غزة. هذا التحول لم يكن مفاجئاً، بل جاء بعد مرحلة أولى بُنيت فيها السلطة الإسرائيلية على مزيج من الاعتراف الدولي والدعم الغربي والتفوق العسكري عقب حربي 1948 و1967. ما أتاح لها فرض سياساتها دون حاجة مفرطة للعنف، مستندة إلى شرعية نسبية وسياق إقليمي داعم.

منذ سنة 2009 وحتى سنة 2014، اندلعت ثلاثة حروب إسرائيلية عنيفة ضد قطاع غزة، كان آخرها صيف 2014. وفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة، قُتل في هذه الحروب ما بين 2125 و2310 فلسطينياً، أكثر من 64 بالمئة منهم مدنيون. ونزح أكثر من خمسمئة ألف شخص يشكلون 30 بالمئة من سكان القطاع تقريباً، ودُمر حوالي ثمانية عشر ألف منزل.

أما بعثة الأمم المتحدة المكلَّفة بالتحقيق في الهجمة الإسرائيلية على غزة سنة 2014، فقد وثَّقت مقتل 2251 فلسطينياً، بينهم 1462 مدنياً وهو ما يشكل دليلاً قوياً على أن العنف استهدف السكان المدنيين غير المقاتلين.

بعد نهاية حرب غزة صيف 2014، لم تتراجع إسرائيل عن الاعتماد على القوة المفرطة أداةً أساسية للسيطرة على الفلسطينيين في غزة وشرق فلسطين (الضفة الغربية). فقد عززت الحصار على غزة، واعتمدته أداةَ عقابٍ جماعي تبررها ذريعة "الأمن القومي".

في الوقت نفسه تصاعد حضور الخطاب القومي الديني (الصهيونية الدينية) مع تصاعد نفوذ أحزاب اليمين واليمين المتطرف، الأمر الذي انعكس مباشرة في سياسات أكثر تشدداً تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. فقد توسعت المستوطنات بوتيرة غير مسبوقة مدعومةً بتشريعات مثل "قانون القومية" الصادر سنة 2018، والذي أعلن رسمياً أن إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي" فقط، بما يقنن ويرسخ حالة المواطنة غير المتساوية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن الأراضي الفلسطينية المحيطة بإسرائيل تشهد تمييزاً منهجياً وعنفاً منظماً سمته منظمة العفو الدولية "الفصل العنصري" في تقريرها الصادر في فبراير 2022 والمعنون: "إسرائيلز أبارتايد أغينست بالاستينيانز" (الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين). إذ أشارت المنظمة إلى أن السياسات الإسرائيلية من مصادرة الأراضي، والتمييز في الخدمات والبنية، إلى القيود الصارمة على الحركة تشكّل نظاماً متعمداً يهدف إلى الحفاظ على "أغلبية ديموغرافية يهودية" ومواصلة القمع الممنهج للفلسطينيين.

تظهر هذه المعطيات أن ما تمارسه إسرائيل من عنف وتمييز ليس مجرد رد فعل أمني أو استراتيجية عسكرية، بل هو جزء من منظومة متكاملة تُدار وفق رؤية موجهةٍ تسعى إلى إقصاء الفلسطينيين. وتشير التقارير الحقوقية نفسها إلى أن اتساع رقعة الفصل العنصري بين الفلسطيني صاحب الأرض والإسرائيلي المحتل، أنتجت عنفاً لا يختزل في أداة عسكرية، بل يعبر عن توجه لإلغاء الوجود الفلسطيني، بدأ قبل تأسيس الدولة الإسرائيلية واستمر عبر حروب المدن والتهجير المنظَّم إلى اليوم.

فمع أن الولايات المتحدة في فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى من 2016 إلى 2020، منحت إسرائيل دعماً غير مشروط تمثل في الاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بضم إسرائيل الجولان السوري المحتل، إضافة إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" التي كرست تطبيعاً عربياً واسعاً مع تل أبيب، إلا أن هذه الإنجازات الدبلوماسية لم تُترجم إلى استقرار داخلي في إسرائيل.

على العكس فقد شهدت البلاد انقسامات سياسية واجتماعية متفاقمة، خاصة بين التيارات العلمانية والدينية، وبين اليمين القومي المتطرِّف واليسار الليبرالي. وتجلت هذه الانقسامات بوضوح في الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت سنة 2023 ضد التعديلات القضائية التي حاولت حكومة نتنياهو تمريرها، والتي تشمل تقييداً لصلاحيات المحكمة العليا وتعديل آليات تعيين القضاة، ما يمنح السلطات التنفيذية وعلى رأسها رئيس الوزراء صلاحيات أوسع. الأمر الذي اعتبره إسرائيليون كثر تهديداً لأسس الديمقراطية ومبادئ الفصل بين السلطات.

وتتجلى الانقسامات الداخلية بين اليهود الأوروبيين واليهود الشرقيين، وبين اليهود والعرب الفلسطينيين داخل إسرائيل. بالإضافة إلى التوترات المستمرة بين الدولة ومؤسساتها الأمنية من جهة، والجماعات الدينية المتشددة مثل الحريديم من جهة أخرى، والتي ترفض التحاق أبنائها بالخدمة العسكرية وتطالب بامتيازات خاصة. وتزامن كل هذا مع تراجع غير مسبوق في ثقة الإسرائيليين في الحكومة والأحزاب السياسية إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين، في ظل استقطاب حاد بين التيارات العلمانية والدينية، وكذلك بين المكونات اليهودية والعربية.

وقد أضعفت هذه الانقسامات الداخلية قدرة الدولة على تمثيل كافة مكوناتها بتوازن، ما انعكس على شرعيتها أمام مواطنيها أنفسهم. وفي ظل تصاعد الأزمات السياسية والاجتماعية، وجدت الدولة الإسرائيلية في العنف وسيلةً لتوحيد الداخل الممزق حول "الخطر الخارجي"، وتثبيت تماسك هش عبر تكثيف العمليات العسكرية، خاصة في غزة.

فمنذ أكتوبر 2023 مارست إسرائيل مستوى غير مسبوق من العنف، أسفر عن دمار هائل في قطاع غزة يفوق حجم الدمار الذي تعرضت له مدينة درسدن الألمانية التي قصفتها قوات الحلفاء سنة 1945 في الحرب العالمية الثانية. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، ولمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قُتل ما لا يقل عن 62895 فلسطينياً في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، وجُرح 158927 وذلك ما بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2025. بالإضافة إلى معاناة القطاع من أزمة إنسانية مأساوية في ظل التدمير الشامل للبنية التحتية وتوقف معظم المستشفيات عن العمل كلياً أو جزئياً، والنقص الحاد في الأدوية والأغذية نتيجة عرقلة الحكومة الإسرائيلية دخولَ المساعدات الإنسانية. وفيما أعلنت الأمم المتحدة رسمياً في أغسطس 2025 أن قطاع غزة يعاني المجاعة، ويواجه سكانه خطر الموت أو الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

هذه الحرب المفتوحة على مدار اثنين وعشرين شهراً، خلقت حالة دائمة من الطوارئ في إسرائيل، وعززت من الموقف السياسي لبنيامين نتنياهو. فقد أصبحت الأزمة الأمنية محور النقاش العام، ما شتت الانتباه عن قضايا الفساد التي يواجهها رئيس الوزراء. إذ إن تصوير الحرب على غزة تهديداً وجودياً لإسرائيل، أعطى نتنياهو مبرراً لتعليق بعض النقاشات الداخلية وتأجيل المحاكمات الجنائية ضده، تحت شعارات الأمن القومي والطوارئ. وساعده على تعزيز تحالفاته السياسية مع أحزاب يمينية ودينية لحشد الدعم البرلماني، ما أعطاه حصانة نسبية في وجه الملاحقات القانونية.

في ضوء هذه المعطيات، يتبيّن أن العنف لم يعُد يستخدم إسرائيلياً وسيلةً استثنائية في مواجهة "التهديدات"، بل تحول إلى أداة سياسية تُوظَّف لتثبيت السلطة وإدارة العلاقة مع الداخل.

وفي هذا السياق بات من الواضح أن القوة لم تعد تؤتي ثمارها الاستراتيجية، بل صارت عبئاً سياسياً يضعف من قدرة إسرائيل على المناورة والتحالف.

وقد بلغ حجم العنف الذي استخدمته إسرائيل حداً لم تعد تجدي معه ذريعة "الدفاع عن النفس"، إذ انكشفت الفجوة بين الخطاب والممارسة أمام الرأي العام العالمي. فقد اتُّهمت إسرائيل بارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب تقرير مجلس حقوق الإنسان لسنة 2025، الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة برئاسة نافي بيلاي.

يتضح أن التحول في السياسات الإسرائيلية لا يمكن فهمه بمعزل عن التفاعل البنيوي بين السلطة والعنف. فقد انتقلت إسرائيل تدريجياً من نموذج يستند، ولو نسبياً، إلى شرعية مستمدة من التوافق الداخلي والدعم الخارجي وقبول جماعي، إلى اعتماد متزايد على العنف وسيلةً رئيسة للسيطرة. هذا التحول لا يعكس استقراراً حقيقياً، بل يكشف هشاشة سياسية وأخلاقية تهدد شرعية الدولة وتؤدي إلى تصدع وحدتها الداخلية، وتسرع من وتيرة الانقسام والتفكك في بنيتها الاجتماعية والمؤسساتية.

إن تصاعد استخدام العنف يعكس أزمة في العلاقة بين السلطة والمجتمع. إذ تحولت الممارسات العنيفة إلى اللغة الوحيدة التي تستخدمها السلطة الإسرائيلية لتبرير وجودها داخلياً وخارجياً، ما يكشف عن فشلها في بناء قواعد شرعية تقوم على الحوار والمشاركة السياسية. ومن هنا فإن الاعتماد المفرط على القوة لا يحقق الاستقرار، بل يغذي النزاع ويعمّق الانقسامات السياسية والاجتماعية، ويزيد من عزلة إسرائيل دولياً.

وبهذا المعنى فإن الإفراط في استخدام القوة لم يكن مجرد سياسة عسكرية ظرفية، بل مؤشراً على تحولات أعمق، على رأسها انحسار المجال السياسي القائم على الاعتراف والتوافق، وتراجع الشرعية الداخلية للسلطة. هذا في جوهره يمثل انعكاساً مباشراً لجدلية السلطة والعنف كما وصفتها حنة آرنت: كلما تراجعت السلطة القائمة على الشرعية، برز العنف بديلاً هشاً. لا يحافظ على الدولة، بل يكشف حدود شرعيتها وأزماتها البنيوية.