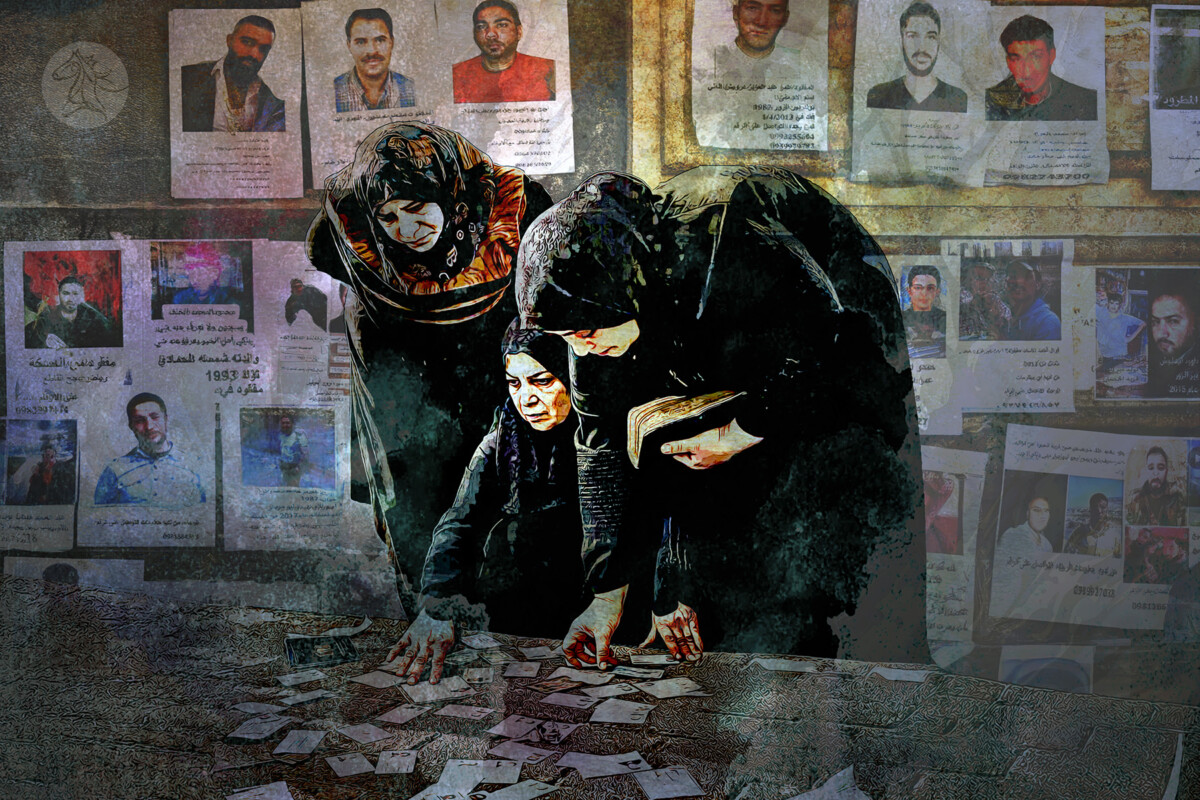

حاق بالسوريين حزنٌ جماعي طغى على مشاعر الفرح والانتصار وهم يشهدون عشرات آلاف العائلات تحتشد على أبواب السجون، وتفتش في أوراقٍ متناثرةٍ بحثاً عن أي أمل يدلّهم على مصير أبنائهم. ووسط هذا البحث، تعود مسألة الفقدان لتفتح جرحاً قديماً غائراً أبى أن يلتئم، عن مصير آلاف المفقودين وحال ذويهم. هؤلاء الذين جُمدوا بين التقبّل والتكيّف والتجاوز، محبوسين في دائرة ما صار يُسمى "الفقدان الغامض". وفي هذا الفقدان يُعلّق ذوو المفقودين بين الخسارة المؤكدة والخسارة المحتملة، بين وجود جثث ذويهم في القبر والأمل فيما غير ذلك. وبرواية تجربتين عن الفقدان الغامض، نقترب من تفاصيل تتجلّى فيها صور المعاناة على مدار أكثر من عقد من الزمن، وما يحيق بها من خصوصية حِداد تبدو مختلفة.

صاغت الطبيبة النفسية السويسرية الأمريكية اليزابيث كوبلر روس في كتابها "الموت والاحتضار" المترجم للعربية سنة 2021، نموذجاً من خمس مراحل للحِداد يمرّ بها الفرد عندما يختبر فقداناً كبيراً. ومع شيوع هذا النموذج، إلا أنه لم ينجُ من انتقاد بعض الباحثين. باعتبار أن الحداد يتأثر بعدة عوامل، منها الاختلافات الفردية والثقافية، ولا يمكن اختزاله بخمس مراحل. إلا أن هذا النموذج يعدّ أداةً مناسبة لتفسير المشاعر والمراحل التي يمكن أن يمرّ بها الفرد أثناء الحداد المؤكد. أي حين تأكد الفقدان بالموت مثلاً.

لا تتبع هذه المراحل بالضرورة ذات الترتيب لكل الأشخاص. لكن يمكن سردها نموذجياً كما يلي: المرحلة الأولى هي الإنكار الذي يتمثل بالشعور بالخدر والصدمة ورفض تقبّل الحقيقة. في الفقدان المؤكد تكون هذه المرحلة قصيرة نسبياً خاصة مع وجود خبرات ملموسة تؤكد حدوث الفقد، مثل رؤية الجثة وحضور مراسم الدفن. أما المرحلة الثانية فهي الغضب، وهي مشاعر طبيعية يمكن توجيهها نحو الذات والآخرين والفقيد أو حتى القدر. فيها شيء من الاحتجاج النفسي أن ما حدث ما كان يجب أن يحدث. في المرحلة الثالثة التي تدعى المساومة يتردد سؤال "ماذا لو". فيحاول الشخص إيجاد حلول أو عقد صفقات نفسية تساعده على تخفيف الألم أو تأجيله. الاكتئاب هو المرحلة الرابعة، ويعيش الفرد فيها حزناً عميقاً وعدم رغبة بمتابعة الأنشطة اليومية. ثم يأتي التقبّل في المرحلة الخامسة والأخيرة. وهذه المرحلة لا تعني بالضرورة نهاية الحزن، إنما القدرة على التعايش معه. إذ يبدأ الشخص بإعادة ترتيب حياته والمضي قدماً.

لكن عند الحديث عن الفقدان الغامض، الفقدان غير الواضح وغير المؤكد الذي يفتقر لدليلٍ ملموس يوضّح حقيقة الفقد، يصبح الحداد أكثر تعقيداً. هنا يصبح الحزن معلقاً بلا نهاية تقود الشخص إلى برّ التقبل. تقول الأكاديمية الأمريكية بولين بوس في دراسةٍ بمجلة "المراجعة الدولية للصليب الأحمر" نشرت سنة 2017: "عندما يفقد أحد الأحباء جسدياً دون التحقق من الوفاة أو وجود جثة لدفنها، تصبح هذه الخسارة خسارة معقدة".

يتحدى الفقدان الغامض وغير المؤكد القدرة الإنسانية على القبول، ويعطل آليات التأقلم والتكيّف. فيقف الشخص أمام خسارته عاجزاً حائراً يبحث عن إجابات أمام احتمالات كثيرة ونهايات مفتوحة. وبحسب بوس، فإن ذلك ليس بسبب مشكلة في الشخص واضطراب في تكوينه وصلابته النفسية. وليس بسبب ضعف قدرة احتماله أيضاً، بل بسبب ظروف غير طبيعية فُرضت عليه.

وحددت الدراسة الخسارة الغامضة بأنها النوع الأكثر إرهاقاً من الخسارة، لأنه لا يوجد دليل على النهاية. وعلى هذا الأساس صاغت بولين بوس مصطلح "الفقدان الغامض" في السبعينيات بدراستها عن الفقد عند عائلات الجنود المجهولين. استفاضت أكثر بشرح مفهوم الفقدان الغامض في كتابها "أمبيغيويس لوس" (الفقدان الغامض) المنشور سنة 1999. حددت في الكتاب نوعين للفقدان الغامض. الأول أن يكون الشخص حاضراً جسدياً وغائباً نفسياً، مثل مريض الزهايمر أو المصابين بأمراض عقلية. والثاني أن يكون حاضراً نفسياً وغائباً جسدياً، وهو النوع الذي ينصبّ جلّ تركيزنا عليه.

نقل المستشار النفسي والأكاديمي السوري مطاع بركات مفهوم الفقدان الغامض إلى العالم العربي، بترجمة كتاب بوس مع فريق من المختصين سنة 2022. وكتب بركات في مقدمة الترجمة: "إن معرفة المشكلة وتسميتها يمكن أن يشجع صاحبها على أن يبحث عن العون الاختصاصي".

يقول بركات للفِراتْس: "لا يمكن تحديد مراحل الفقدان الغامض، فهناك فوضى باستمرار. من المحتمل أن يعيش الفرد جميع المراحل في آن واحد، إلا التقبّل". ويذكر أن الإنكار يكون حالةً مستمرةً لا يمكن تجاوزها مع غياب دليل ملموس. فيما يكون الغضب بركاناً لا يمكن إخماده، خاصة مع وجود مسبّبٍ واضحٍ للفقد. ويصبح سؤال "ماذا لو" أكثر حضوراً، مثل أسئلة: ماذا لو غادرنا البلاد قبل اعتقاله؟ ماذا لو استطعنا دفع مبلغٍ ماليٍّ أكبر لرشوة الضباط الذين يمتلكون إجابات تحدد مصير المفقود؟ وهكذا يصبح الشك والعجز وغياب اليقين وفقدان السيطرة مصدراً يغذي مشاعر الحزن باستمرار. وحتى لو اختار الشخص المضيّ قدماً والتقبّل، إلا أنه سيكون تقبّلاً ظاهرياً قابلاً للتلاشي والدحض مع أي قصةٍ أو خبر.

وأوضح بركات في حديثه للفِراتْس أن ما يترتب على الفقدان الغامض من مشاعر لا يمكن عزو أسبابها إلى خللٍ داخلي في الشخص. إنما هو حالة تسبّبها ظروف خارجية حكمتها درجة عالية من الغموض. فمن الممكن أن يقود الفقدان الغامض إلى اضطراباتٍ نفسيةٍ خاصةً مع استمراره سنوات طويلة، لكنه ليس اضطراباً بحدّ ذاته. ووصول أي شخص لأي شكلٍ من أشكال الاضطرابات ليس بالضرورة أن يكون ناتجاً عن ضعف في الشخصية أو هشاشة أو عوامل وراثية. لكن صعوبة الحدث من الممكن أن تقود إلى ذلك. ويبقى الفرد بحالة من التأرجح بين الأمل واليأس الذي يؤدي الى استنزافٍ نفسي طويل الأمد.

كانت نهاية الكثير من المعتقلين الموت تحت التعذيب، حسب شهادات الناجين والتقارير الحقوقية لمنظمات سورية ودولية. بعضهم فَقدوا عقولهم أو ماتوا بسبب المرض الناتج عن التعذيب والعيش لسنوات في الأقبية. قدّرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المفرَج عنهم من سجون النظام، بعد سقوطه، بنحو 24200 شخص. ومع ذلك، تشير قاعدة بيانات الشبكة حتى أغسطس 2024 إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً بلغ 136614 شخصاً. ما يعني أن أكثر من 112414 شخصاً مازالوا في عداد المفقودين.

تلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاؤها في الهلال الأحمر خمسةً وثلاثين ألف طلب مساعدة من ذوي المفقودين في سوريا. وعرضت اللجنة خبرتها على السلطات السورية للكشف عن مصير المفقودين وأماكن وجودهم. كذلك عرضت تقديم الدعم الفني والمادي للآليات المحلية المعنية بالمفقودين. بما في ذلك معايير الطب الشرعي، ودعم السلطات في البحث عن المفقودين واستعادة جثث المتوفين وإدارة عملية الكشف عن هوية أصحابها. وأنشأت اللجنة الدولية في دمشق خطوطاً ساخنة للاتصال المباشر لدعم المحتجزين السابقين وعائلاتهم. يقول الصليب الأحمر في موقعه: "إن أرقام المفقودين في سوريا أكبر من 35 ألف طلب. وأسفرت سنوات، بل وعقود، من العيش في حالة من انعدام اليقين عن إلحاق معاناة شديدة وألم جسيم بهذه العائلات التي لا تزال تتوق إلى الحصول على أجوبة".

لم يكن النظام السوري السابق يستهدف المعتقل فقط. فجميع أفراد العائلة ضحايا للتعذيب والاستغلال، لكن بأشكال وطرق مختلفة. فعلى مدى سنوات، تحولت السجون والمعتقلات في سوريا من أدوات قمع إلى سوق سوداء لابتزاز أهالي المعتقلين. لم تكن المعاناة تقتصر على الفقد والغموض الذي أحاط بمصير عشرات الآلاف. بل امتدّت لتصبح تجارةً مربحةً للضباط والسماسرة، الذين باعوا الوهم للأسر المفجوعة.

يسترجع قيصر في اللقاء طلب زميله البحثَ عن رقم ابن عمّه المعتقل واسمه عسى أن يجد صورةً لجثته. طلب منه زميله نسخةً عن الصورة ليعطيها عمّه، لأن ضابطاً في قوات النظام كان يبتز عمه بأن ابنه لا يزال حياً وعليه دفع مبلغ مالي كبير للإفراج عنه. دفع هذا قيصر للاتصال بوالد المعتقل ليثنيه عن دفع المبلغ بطريقة لا تعرّضه للخطر: "يا عم، لا تدفع المال. انتظر قليلاً ربما يخرج ابنك قريباً". لكن الأب كان متيقناً أن ابنه لا يزال على قيد الحياة. فقد أعطاه الضابط علامات توحي بذلك. وحين أدرك قيصر أنه لا خيار أمامه سوى قول الحقيقة، أبلغ الأبَ أن ابنه قُتل ووصف له العلامات التي كانت على جسده. نادى الرجل على زوجته للتأكد من العلامات التي ذكرها قيصر. وعندما أيقن الرجل أن صورة الجثة هي صورة ابنه، بدأ الأب والأم بالبكاء والنحيب.

وفي حادثة أخرى، يخبرنا قيصر عن رجل جاء يبحث عن صورة ابنه المفقود. دخل إلى مكتبه برفقة محقق، وعندما عرض عليه الصورة كان وقع الصدمة أقسى مما يحتمل. أدرك الأب أن ابنه قُتل منذ زمن، رغم أنه كان يدفع الرشاوى منذ شهر على أمل أن يراه حياً. وعندما رأى الأب صورة ابنه، لم يستطع تمالك نفسه وانهار تماماً. خرج الأب من مكتب قيصر وهو مصدوم. وأثناء مغادرته، حاول أن يضع مبلغاً من المال في جيب الشرطي الواقف عند الباب.

يقول قيصر: "كان يحاول رشوة الجميع، حتى بعد أن علم أن ابنه ميت". سأل الرجل عن سبب هذا التصرف، فقال له: "صار لي شهر بدفع مصاري". يضيف قيصر: "لقد أعطى المال للعميد ومدير مكتب العميد وكل من طلب منه، فقط ليحصل على خبر عن ابنه. والآن، اكتشف أنه لم يكن هناك أمل منذ البداية".

تتكرر هذه القصص يومياً، بعد أن أصبحت تجارة الجثث واقعاً مؤلماً في سوريا. إذ يُتلاعب بمشاعر الأهالي ويحوَّل فقدانهم إلى فرصةٍ لجني المال. كان النظام السوري السابق يعلم أن الأسر ستدفع أي ثمنٍ لتعرف مصير أبنائها. ويبدو أنه لم يكن لدى الضباط أي وازعٍ أخلاقي يمنعهم من استغلال هذا الألم.

يختم قيصر حديثه قائلاً: "الموت تحت التعذيب كان مأساة. لكن الألم الحقيقي كان للأحياء الذين عاشوا سنوات من الانتظار، يدفعون المال على أمل أن يجدوا أبناءهم. ليكتشفوا في النهاية أنهم لم يكونوا سوى ضحايا لوحشية نظامٍ لا يعرف الرحمة [. . .] عندما اتصلت بوالد المعتقل كنت أرى ابنه يُسلب منه مرتين. مرةً بالتعذيب، ومرةً بالوهم الذي باعوه له". وفي هذا السياق، يخبرنا الدكتور مطاع بركات أن ألم رؤية جثة مات صاحبها تحت التعذيب، مهما كان صعباً، يبقى أقلّ من الألم الناجم عن عدم اليقين. لأنه يمنح العائلة دليلاً على الموت.

تلك العائلات كانت بحاجة لنهاية. مع وجود صورة أو دليل ملموس للجثة، ربما لا تنتهي حالة الغموض كاملة، لكن حالة الغموض المتعلقة بالمصير والنهاية تصبح أوضح. فيكون الأمر أشبه بروايةٍ مُزّقت بعض صفحاتها في منتصف الكتاب، لكن القارئ تمكن من قراءة الفصل الأخير.

بعد الاعتقال بشهرين، وصلت للعائلة معلومةٌ للمرة الأولى عن مكان الأب سفيان. فبعد خروج أحد المعتقلين، وهو طالب طب أسنان زميل أحد الأبناء، أخبرهم بمكان والدهم. وقد حمل معه وصيةً مفادها: "غادروا البلد على الفور [. . .] لا أريد أن أرى أحداً منكم".

وفي صباح 29 ديسمبر 2013، كانت أول صدمة حقيقية اختبرتها العائلة بعد حادثة اعتقال الأب سفيان، حين ضجت مدينة حلب ووسائل الإعلام الدولية بخبر "مجزرة نهر قويق". وصلت عشرات الجثث –عبر النهر– مكبّلة الأيدي وعليها آثار تعذيب شديد إلى الأحياء التي كانت تسيطر عليها المعارضة. وكانت هذه الجثث دفعة من عدة دفعات بلغ عددها أكثر من مئتي جثة، انتشلت في مدة استمرت حتى 13 مارس 2013. وتواصل ظهور الجثث المنتفخة التي كانت تظهر عليها آثار تعذيب. وقد تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق أسماء سبعة وثمانين ممن قضوا في المجزرة.

في ذلك الصباح اجتمع أبناء سفيان مع عشرات أهالي المعتقلين والمفقودين محاولين التعرّف على الجثث. كانت إحداها تشبه والدهم إلى حدٍّ كبير. وبينما كانوا تحت تأثير الصدمة وعاجزين أمام المشهد، تعرفت عائلة أخرى على نفس الجثة وأكدت أنه والدهم. تقول غالية: "كان هذا اليوم فارقاً ولا يشبه ما سبقه من أيام [. . .] عاد أبنائي مثقلين من هول ما رأوا".

بعد أن اشتدّ قصف النظام السوري السابق على مدينة حلب نهاية ذلك العام، اتخذت عائلة سفيان القرار بمغادرة البلاد. لم يتلقوا أي خبر عن سفيان رغم محاولات البحث المستمرة حتى سنة 2017. وفي يوم زفاف الابن الأكبر لسفيان في تركيا، تلقى الابن الآخر الذي كان يقيم في ألمانيا خبراً مؤكداً ومن مصدر موثوق: "أُعدم سفيان نصري في 2014".

كتم الابن الخبر عن باقي أفراد العائلة حتى تتم مراسم الزفاف. ثم بعد أن كشفها، اختلفت آراء العائلة. فالبعض تقبّل فكرة موت والده، والبعض أنكر بشدة. لكن هذا التقبّل كان هشاً قابلاً للانهيار مع أبسط معلومة أو إشاعة.

كان الحدث المفصلي الثاني أو "الصدمة الثانية" –كما وصفتها غالية– عندما سرّب قيصر صوره. فبدأت رحلة البحث عن صورة سفيان بين آلاف الجثث المشوهة التي فقدت ملامحها تحت التعذيب والتجويع. كانت العائلة تبحث عن جثةٍ تنهي حالة الغموض، وترغب في الوصول إلى نهايةٍ حتى لو كانت مؤلمة. خاصة بعد أن اضطرت الى رؤية آلاف الصور المؤلمة وتخيّلت ما يمرّ به المعتقل من عذابات. ربما الموت هو النجاة من هذا الجحيم، كما وصفته غالية، لكن العائلة كانت تبحث عن أي دليلٍ يثبت ذلك.

فُتح جرح غالية وعائلتها مرات عدة مع وصول الأخبار والتسريبات على مدار أحد عشر عاماً. آمن البعض بوفاة والدهم وآخرون بقوا معلّقين، إلى حين فتح السجون وتحرير المعتقلين في لحظةٍ مفعمة بالمشاعر على مستوى سوريا عامة. ومع انتشار كثير من الصور والفيديوهات لعائلات تلتقي معتقليها، انقضّ الأمل مجدداً وعاد الجميع إلى نقطة البداية يتهافتون في البحث. لم يخطر على بال غالية يوماً أن الجنازة، ومراسم الدفن والعزاء والدخول في العدة الشرعية ووجود القبر، قد تكون أمراً تريد أن تعيشه.

وبينما كان الأبناء يتنقلون بين صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تناقلت صوراً وأخباراً وقوائم بأسماء الناجين والمحرّرين، وجدوا مقطعاً مصوراً لرجلٍ يشبه سفيان إلى حدّ كبير. لكنه كان فاقد العقل ومقطوع اللسان. طلبت العائلة من أحد الأقارب الذهاب إلى المستشفى لعلّه يرسل لهم صوراً أوضح، وأخبروه بوجود علامةٍ فارقةٍ في أحد أصابعه. تبيّن أن ذلك الرجل قُطّعت بعض أصابعه وعلى كتفه وشم، بينما لم يكن على جسد سفيان قبل الاعتقال أي وشم. ومع ذلك لم تتثبّت العائلة بعد من الاحتمالات، وظنّ بعض أبنائه أن يكون السجانون هم من رسموا على جسده هذا الوشم في المعتقل. لكن هذا الوشم فيما بعد كان علامةً فارقةً لعائلةٍ أخرى تعرّفت إلى الرجل، لينتهي احتمال أن يكون ذلك الرجل هو سفيان نصري.

سيطر على غالية ألم الترقب ومحاولات التأقلم مع فكرة الخسارة، خلال البحث عن معلومات جديدة والتحقق منها. في حين وجدت الناشطة السياسية وفا مصطفى أسلوباً مختلفاً. فقد اختارت أن تواجه الغموض بالتذكّر والإصرار على إبقاء والدها المفقود حاضراً في كل تفاصيل حياتها. تتحدث عنه وعن المعتقلين والمفقودين في كل محفلٍ، رافضة التسليم بفكرة فقدانه دون دليلٍ قاطع. هذا الاختلاف بين التجربتين في أسلوب التعاطي مع مسألة الفقدان يبرز الفجوة العاطفية العميقة التي يعيشها أهالي المعتقلين وقساوة الحالة. سواء قرر ذوو المعتقلين الاستسلام للألم أو التمسك بالأمل.

تروي وفا مصطفى للفِراتْس تجربتها بعد اعتقال والدها علي مصطفى الذي اعتقل في يوليو 2013، ومنذ ذلك الحين لم يصل لعائلته أي خبرٍ مؤكدٍ عنه. على مدار السنوات الماضية، تلقت وفا سيلاً من الأخبار المتضاربة عن مصيره.

لم تكن وفا قادرةً على الظهور الإعلامي وهي في تركيا، في السنوات الأولى بعد اعتقال والدها. فقد كانت مضطرة للعمل ساعاتٍ طويلة من أجل إعالة نفسها وأمها وشقيقتها الصغرى. وعندما انتقلت إلى ألمانيا سنة 2016 بعد أن حصلت على منحة دراسية، تغيرت الظروف بعض الشيء. تقول للفِراتْس: "توفر أوروبا بيئةً مختلفة حتى على المستوى اللوجستي، واستقراراً مادياً ونفسياً أكبر. وأتاح لي الوقت والفرصة للانخراط أكثر في العمل الحقوقي والتحدث عن قضية والدي والمعتقلين في سوريا".

بدأت وفا تشارك في الحوارات والنقاشات المتعلقة بسوريا والاعتقال. لكن حتى قبل أن تشتهر إعلامياً، كانت تعبّر عن مشاعرها وتكتب عن قضية والدها على فيسبوك. ومع مرور الوقت ومعرفة الناس بها، أصبحت صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر تأثيراً.

تقول وفا: "لطالما شعرت أن النظام يعتمد على فرض النسيان. فهو يعوّل على أننا، بسبب الألم الشديد، سننسى أحباءنا ونستسلم لحالة الإنكار التي تفرضها السلطات عبر التعتيم على مصير المعتقلين".

قررت وفا أن تتسلح بالتذكر، كأن تكتب عن والدها كل يوم وتجعله حاضراً في وعيها وفي الفضاء العام. وبعد سقوط النظام السوري وفتح السجون والمعتقلات، باتت في وضع مختلف عمّا كانت عليه قبل. فقد أوضحت للفِراتْس أن الأمر أصبح أكثر تعقيداً لأنها لا تستطيع الاستسلام لفكرة أن والدها قتل تحت التعذيب بعد فتح أبواب السجون. تعلّق: "بكل صدق، حتى عندما يقول لي الناس 'رحمه الله'، لا يستطيع عقلي استيعاب ذلك. بالنسبة لي، لا يمكنني قبول هذا إلا إذا حصلت على دليلٍ ملموس يثبت أنه لم يعد على قيد الحياة".

قد يتساءل البعض، لماذا تتمسك وفا بفكرة البحث عن دليل ملموس للوفاة؟ وما أهمية الجثة بعد مرور كل هذا الوقت؟ وقد يرى البعض أن مصير كل المفقودين هو الموت المحتوم، وأن على العائلات أن تستسلم لهذه الفكرة، خاصة بعد فتح أبواب السجون.

إن رؤية الجثة تؤكد حتمية الفقد لكثيرين، وهي الطريقة الأوضح للبدء بعملية الحداد لأنها تمنحهم إدراكاً حسياً يضعف آليات الإنكار والدفاع النفسي التي تبقي الفرد عالقاً في غياهب الأمل. وغياب الجثة، كما تعلّق بولين بوس، أو أي دليل على المصير أشبه بحاجز نفسي يمنع العائلات من استكمال رحلة الحداد. فالناس يتوقون لامتلاك الجسد، لأن امتلاكه يمكّنهم من التخلي عنه والتسليم بهذه الحقيقة.

أضافت وفا مصطفى أنها تتعرض لهجوم مستمر لأنها ترفض التسليم بوفاة والدها دون دليل واضح. وعندما تقول إنها لن تعلن وفاته قبل العثور على دليل، تُتهم بأنها "تستغل قضيته" أو "تطيل الحديث عنه بلا جدوى". تتمسك بموقفها حتى ينتهي الفقدان الغامض. فتجد دليلاً قاطعاً، سواء صورة تؤكد وفاته أو جثته أو مكان دفنه. وأعربت عن انزعاجها من مطالبة البعض أهالي المعتقلين والمفقودين بتقبّل أن ذويهم قتلوا وماتوا وانتهى الأمر.

ختمت وفا حديثها مع الفِراتْس بالقول: "أنا في النهاية ابنة، وأريد أبي.كنت أتمنى أن أعيش معه، أن أراه، أن يكون حاضراً في لحظات التحرير. كنت أعيش على أمل أن يعود، وما زلت أعيش بهذا الأمل".

وفي هذا السياق، يقول مطاع بركات للفِراتْس إن انحسار الدعم الاجتماعي الذي أشارت إليه وفا يحدث بسبب فقدان الاهتمام التدريجي بالقضية. فالبشر بطبيعتهم يميلون إلى تجنب الألم. وأن هذا الانسحاب المجتمعي عن دعم القضايا، خاصة تلك التي تحمل في طياتها الكثير من القهر والمعاناة، قد يزيد من شعور العزلة لدى أهالي المفقودين. ما يستدعي توفير شبكات دعم مستدامة، حتى إن ابتعدت قضيتهم عن الأضواء.

وأوضح بركات أنه من المهم دعم أهالي الضحايا. ليس بتقبل الخسارة، لأن هذا أمر غير ممكن مع غياب الإجابات. لكن يمكن العمل على العامل الداخلي ومساعدة الأهالي في زيادة القدرة على تحمّل الفقدان الغامض والتكيّف معه. لأن تمسك الأهالي بمحاولات حلّ الغموض يكون مرهقاً، ويصبح هذا الأمر عبئاً ثقيلاً ومصدراً للإرهاق العاطفي والنفسي.

وبحسب دراسة بوس في مجلة "المراجعة الدولية للصليب الأحمر" المذكورة أعلاه، فإن الفقدان الغامض يؤثر على الأفراد والعائلات والمجتمعات بطرقٍ معقدة. فعلى المستوى الفردي، يتسبب في تجميد الحزن وصعوبة اتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى القلق والاكتئاب. أما على المستوى العائلي، فيحدث ارتباكاً في الأدوار كما حدث مع وفا مصطفى عندما اضطرت للعمل ساعاتٍ طويلة للاعتناء بعائلتها. وعلى المستوى المجتمعي، غالباً ما يهمَل الفقدان الغامض. فيعزل العائلات المتأثرة ويحرمها من الدعم الاجتماعي اللازم، وهو ما يزيد من معاناتها النفسية والاجتماعية. كذلك يحدث الفقدان الغامض ارتباكاً في طريقة تعاطي المجتمع مع عائلة المفقود، من ناحية تعزيتهم، وبالتالي الإقرار بنهاية قضيتهم. وهو ما لم تقبله وفا مثلاً.

وفي الحديث عن الفقد المؤكد، تحكي السيدة غفران للفِراتْس عن تجربة فقد ابنها الأكبر، ما يوضح الفرق بينها وبين تجربتَي غالية ووفا مع الفقدان الغامض. فالحزن والشوق لابنها البكر، الذي قضى برصاصة قناص من قوات النظام سنة 2012، يأخذ حيزاً كبيراً من حياتها. ولكنها تأقلمت مع الفقد ولا تستطيع إنكاره. فقد دفنت ابنها وحظيت بفرصة وداعه، وتلّقت دعماً مجتمعياً وعزاءً بوفاته. تردف غفران: "ربما كان من أشد اللحظات ألماً رؤية ابني ممداً على الأرض جسداً بلا روح. لكني أعرف تماماً اللحظة التي فارق بها الحياة، وأحيي ذكرى رحيله كل عام وأعرف أين يرقد جثمانه".

ومن هذه الزاوية يوضح مطاع بركات أن حالة الفقدان الغامض التي حدثت في سوريا طالما أنها حالة جماعية، فهذا يساعد ذوي المفقودين والمغيّبين قسراً بتوفير بيئةٍ وشبكات دعم تتشارك الهمّ. لكنه يستدرك أن الفقدان الجماعي من ناحية أخرى قد يكون عائقاً، عندما يختار البعض اتباع مبدأ "هنا والآن" الذي يشير إلى تجاهل الماضي وعدم القلق بشأن المستقبل. قد يتعرض هؤلاء لانتكاسة ونكأ الجراح عندما يتعرضون لقصص مشابهة أو يسمعون تجارب أقرانهم الذين استطاعوا الوصول إلى خبر أو معلومة عن ذويهم المفقودين، أو في الأحداث الفارقة عندما حُرّر المعتقلون من السجون أو عندما يعلن عن العثور على مقبرة جماعية.

ويختم بركات قائلاً: "شكلت قضية المعتقلين في سوريا حالة صدمة جماعية وتشويه في قيم وأدوار المجتمع. فقد كانت مؤسسات الدولة تخدم المستبد على حساب الشعب وكانت هي مصدر الرعب والتهديد لعقود طويلة. ورغم هروب رأس النظام، لكن الحكومة الجديدة لا يمكن أن تتجاهل هذه الملفات [. . .] ولا يمكن إعادة بناء الدولة دون التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقةٍ تحترم جراح الضحايا. وإلا ستكون بمثابة بناء دولة فوق رمال متحركة".

وتظل مأساة الفقدان الغامض واحدة من أبشع الانتهاكات الإنسانية. إذ تُترك العائلات في حالة من الشك والتأرجح بين الأمل واليأس، بلا قدرة على تأكيد الفقد أو الوصول إلى لحظة حاسمة تتيح لها البدء بمراحل الحداد التقليدي. تتجاوز هذه التجربة مفهوم الخسارة الفردية لتصبح جرحاً جماعياً ينهش نسيج المجتمع بأكمله. ولا يقتصر الألم على غياب الأحباء، بل يمتدّ ليشمل حرمان ذويهم من أدنى حقوقهم في المعرفة. وهذا انتهاك مركب يجمع بين الظلم الفعلي والصمت الممنهج الذي يفرضه النظام على مصير المعتقلين والمغيّبين قسراً. باختصار، هنالك موت، وهنالك ما هو أصعب من الموت.