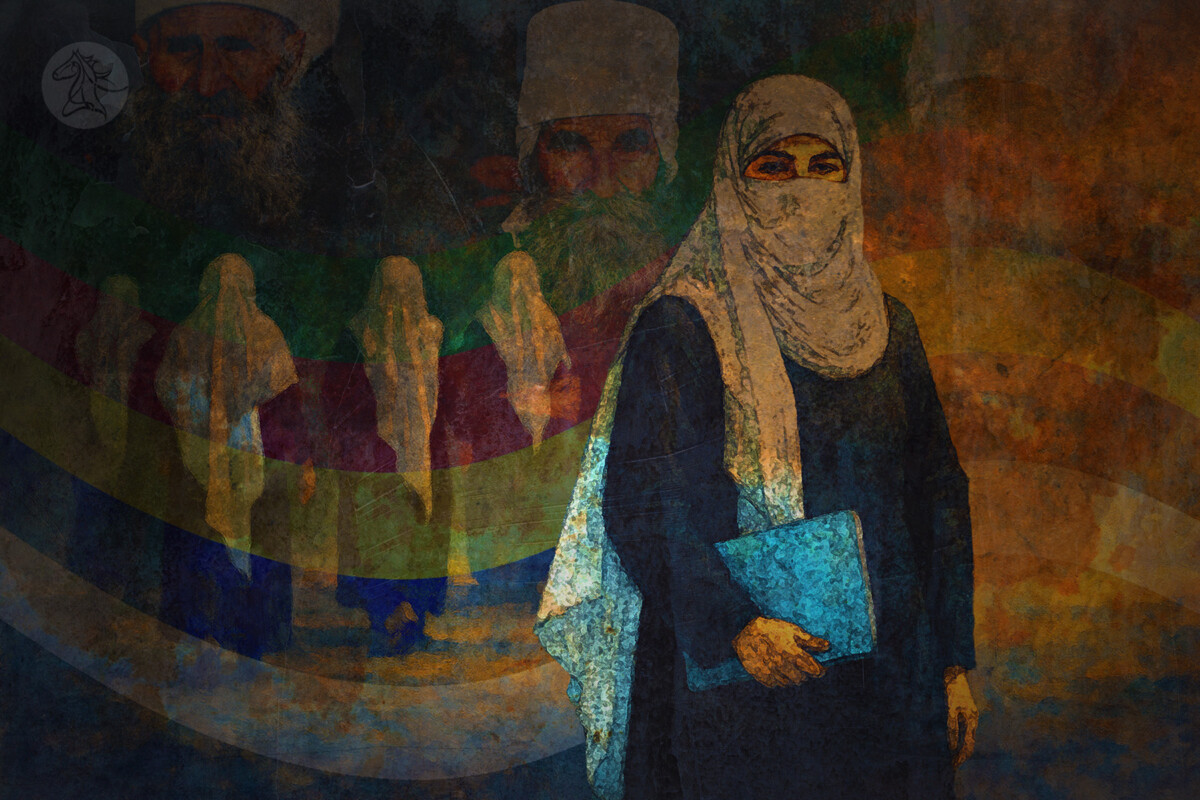

الموحدون الدروز طائفة إسلامية منحدرة من الشيعة الإسماعيلية. ورغم غياب إحصائياتٍ رسميةٍ عن عددهم منذ سنة 1932، يُعتقد أن الدروز يشكلون أقلية تتجاوز بقليل نسبة 5 بالمئة من سكان لبنان. وفي رواية أخرى من كتاب عباس الحلبي "الموحدون الدروز: ثقافة وتاريخ ورسالة" الصادر في 2008، لا تتجاوز نسبة الدروز في لبنان 8 بالمئة. يتوزع الدروز ضمن شريحتين: "العُقّال" أو "الروحانيين" الذين تعرفوا على العقائد التوحيدية وانتهجوا مسارها، وشريحة "الجُهّال" أو "الجسمانيين"، وهم الدروز الذين لم يدخلوا بعد مسلك التوحيد، أي لم يلتزموا الحياة الدينية في محياهم. وتشكل المرأة الملتزمة دينياً قسماً أساسياً من شريحة العقال، وتسمى "الشيخة" أو "الجُويدة".

بحكم انتمائي لطائفة الموحدين، وقع نظري على كثيرٍ من مظاهر حياة الشيخات فيها، وركزت على رصد التحديات التي تواجهها النساء في المجتمع الدرزي في التوفيق بين ما يفرضه الدين منظومةً ثقافية وبين واقع حياتهن الاجتماعية المتأثرة بالبيئة المحيطة. شريحة العقال غير منفصلة عن شريحة الجهال ولا تعتكف في صوامع بعيداً عن محيطها الاجتماعي، مع تمايزها عن فئة الجهال في الملبس والمسلك. ساهم هذا الواقع في دخول عناصر ثقافية جديدة إلى عالم "المشايخ". فاضطر أفراد هذه الشريحة إلى التعامل مع هذه المستجدات رفضاً أو قبولاً أو توفيقاً بين الواجب الديني ومتطلبات الحياة اليومية. تبلور المنحى التوفيقي بظهور فئتين في أوساط الملتزمين، لاسيما النساء. ظهرت شيخات وسط، معتدلات الالتزام ومنخرطات في المحيط الاجتماعي وضروريات الحياة الحديثة، وشيخات خاطر أكثر التزاماً وأقلّ انغماساً في العصر. يعرض هذا المقال بعض أوجه حياة الشيخات بعد الحديث مع بعضهن –بلا ذكر أسمائهن لدواعٍ اجتماعية– في بلدتَي بعقلين وبقعاتا وقرى غريفة ودميت وكفرحيم، مناطق تقع جميعها ضمن نطاق قضاء الشوف في لبنان.

تقول نجلاء أبو عز الدين في كتابها "الدروز في التاريخ" الصادر سنة 1990 إن الدروز خضعوا بطيب خاطر للمماليك عند حكمهم بلاد الشام منتصف القرن الثالث عشر، بل وشاركوهم حروبهم ضدّ بقايا الحملات الصليبية في المنطقة. ثبَّت سلاطين المماليك إثر ذلك أمراءَ الدروز في ديارهم. وبعد زمنٍ، وبسبب مساعدتهم المماليك في إيواء القوات المملوكيَّة المنسحِبة من أمام المغول بعد معركة وادي الخزندار سنة 1299، اعترف المماليك بسلطة الدروز على غرب جبل لبنان وبيروت وما كان بين أيديهم من مقاطعات في المتن والشوف. اعتمد الدروز على الزراعة في معيشتهم وساد النظام الإقطاعي الدرزي تحت إمرة عائلاتٍ إقطاعيةٍ في هذه المناطق، ثم تعزز في القرون اللاحقة.

ومع تركّز وجود الدروز تاريخياً في مناطق جبل لبنان إلا أن الطائفة الدرزية توزعت بين سوريا ولبنان وفلسطين والأردن مع نشوء الدول الحديثة، وتمايزت فيما بينها تاريخياً وقانونياً وسياسياً. تشكل المناطق الجنوبية لجبل لبنان اليوم –تحديداً مناطق الشوف والمتن وعاليه ومنطقة وادي التيم حيث تقع البلدتان الدرزيتان الكبيرتان حاصبيا وراشيا– مناطق تمركز الموحدين الدروز، إضافة إلى العاصمة بيروت التي مثلت مركز استقطاب لهم منذ الستينيات.

مازالت رواسب النظام الإقطاعي حاضرةً في المجتمع الدرزي إلى اليوم، وأحد إرهاصاتها الولاء والطاعة لزعيم الطائفة. يتبوأ المنصب حالياً وليد جنبلاط وراثةً عن أبيه الزعيم كمال جنبلاط الذي اغتيل سنة 1977. ومنذ إقرار نظام المحاصصة الطائفية في الدولة اللبنانية مع استقلال لبنان سنة 1943، صار زعيم الطائفة الدرزية يستحوذ على سلطةٍ سياسيةٍ رسميةٍ، ومنها التعيينات والخدمات لدى جهاز الدولة. وهكذا بات زعيم الطائفة الوسيط بين الدولة وأبناء طائفته.

أما شريحة المشايخ أو رجال الدين الدروز فقد اختاروا المسلك الديني. لا يتدخلون بالسياسة إلا عندما يقصدهم السياسيون لحلّ مشكلة أو خلاف بين الأطراف السياسية لأمرٍ قد يعرّض الطائفة لخطر الانقسام. ويعتبر تدخلهم بمثابة توجيهات لأفراد الطائفة، فالكثير منهم يأخذون منحى الالتزام بتوجيهات رجال الدين أكثر من توجيهات السياسيين. تحدث سامي أبي المنى في مقابلةٍ أجريتها معه قبل عدة أشهرٍ من تولّيه منصب شيخ عقل طائفة الموحدين سنة 2021. قال أبي المنى إن مشايخ الدروز لم يلعبوا دوراً سياسياً عادةً، لكن حديثاً "صار فيه بغير طوائف [طوائف أخرى] مشايخ عم تلعب أدوار سياسية. مِنْحسّ [نشعر] بحالنا [المشايخ] أحياناً إنو لازم يكون عنّا مواقف، بس نحن فيه مبدأ . . . الزعامة والأحزاب هِنّي [هم] الّلي عم يتعاطو بالسياسة، نحنا دورنا داعم لنحافظ على العيش المشترك".

لدى الطائفة الدرزية "مجلس مذهبي" وتنظيم ديني اجتماعي، مهمّته التعريف بحقوق الطائفة وحفظها وتولي إدارة شؤونها الزمنية (الدنيوية) والمالية. يتألف هذا المجلس من شيخ العقل والوزراء والنواب الحاليون والسابقون في الحكومة اللبنانية. يضاف لهم جميع قضاة المذهب وعضوان أحدهما في عداد المجلس الدستوري والآخر في مجلس القضاء الأعلى، وعدد من مشايخ الدين وممثلين عن الفعاليات المهنية والاقتصادية من محامين ومهندسين وأطباء ورجال أعمال. ويتجلى في هذا التشكيل المزج بين "الزمنيين" غير الملتزمين صرامةً بالزي والممارسات الدينية الدرزية ورجال الدين في إدارة شؤون الطائفة.

في المقابل يُسمح للشيخة أن تدلي بصوتها في الانتخابات البلدية أو النيابية. ومع ذلك نجد بعض "المجالس" (مكان مخصص للصلاة الجماعية عند الدروز) في القرى تمنع الشيخات من التصويت. وهذا ما عبّرت عنه لي إحدى "شيخات الخاطر" (مشايخ الخاطر هم رجال ونساء ملتزمين تماماً بالمسلك الديني زياً وممارسة) في مقابلتي معها، إذ قالت: "مجلسنا إنو مسامحين ... مجالس تاني لأ بيبعدوا". وتقصد أنه يُسمح بالتصويت بمجلس قريتهم، فيما تُستبعد الشيخات بمجالس أخرى في قرى أخرى.

وتضيف المتحدثة أن الشيخة قد تتعرض للعقاب إذا ما خالفت تعاليم "سايس المجلس"، وهو رجل دين موكل إليه مهمة إدارة شؤون المجلس ومراقبة سلوكيات المشايخ تفادياً لأي شذوذ عن أدبيات الدين ومسلكه. والعقاب يكون بالإبعاد، ويُترجَم إقصاءً عن حضور الاجتماعات الدينية الأسبوعية. عندها لا يسمح للمعاقَب بالعودة إلا بعد طلب "صفو الخاطر"، أي رضى المشايخ. وهو أمرٌ قد يطول أو يقصر حسب ما يراه سايس المجلس مناسباً ومتماشياً مع حجم الخطأ الذي ارتُكب.

أضافت الشيخة: "التنازل عن كل شي فِيو [فيه] غِوا [غواية] بالحياة. يعني ببلِّش [يبدأ] الموضوع من ثيابك الداخلية لبرّا"، في إشارة لشمولية وتفاصيل القواعد المعمول بها في سياق التعاليم الدرزية، فتمتد من تنظيم الأخلاقيات العامة حتى معايير اللبس. وتعقِّب على المسألة إحدى الستات، والست هي شيخة على درجة عالية من الالتزام والمعرفة الدينية، فتقول: "كل إنجاز بتنجزيه [التنازل عن مغريات الحياة الدنيوية] كأنك عم ترَوحي [تزيلي] سدود الحواجز الّلي بينك وبين خالقك". وقد ساوت الست هذا التنازل بالتضحية بما تهوى النفس، وأسْمتْ الممارسة "قربان معنوي".

ولتحقيق غاية الموحد وواجبه في إدراك حقيقة الخالق، فهو يحتاج إلى عدة حيوات ومسار طويل من الخبرات الروحية. من هنا جاء إيمان الدروز بالتقمص، وهو تقلب الروح في شتى الأحوال ليتسنى لها أن تختبر هذه الأحوال. وبالتالي ما يختبره الإنسان في حياته ليس سوى نتيجة أعماله السابقة في حيوات أخرى. من هنا تأتي أهمية حرية الإرادة والاختيار في العقيدة التوحيدية.

وقد وجدتُ مساحة كبيرة في كلامي مع بعض الشيخات اللاتي قابلتهن في مناطق الشوف عن حرية الاختيار والانتساب إلى شريحة المشايخ. قالت لي إحداهن: "هَدِتني ثياب المشيخة [تقصد معلمة الدين] وقالتلي اتركيهم بخزانتك، ما تَعملي ضغط على حالك. [لما] بتحسّي حالك جاهزة، البسي [ارتدي] واطْلَعي (واخرجي) ويكون آخر همك العالم". وتقصد أن الحرية الشخصية في اعتناق المسلك الديني من الأمور الأساسية لدى الموحدين. فمعلمة الدين أهدتها ملابس تلبسها عادة الشيخات ولم تفرض عليها ارتداءها، بل ربطت الأمر بإرادة محدثتنا لاتخاذ هذا القرار مجردةً من أي ضغط خارجي.

ليس في الديانة التوحيدية الدرزية فرائض أو طقوس يومية على الموحّد الالتزام بها، إنما هناك مبادئ أو وصايا سبع يفترض على الملتزمين تبنّيها في حياتهم اليومية. وهي: صدق اللسان وحفظ الإخوان (تعبيراً عن الولاء) وترك عبادة العدو والبهتان والبراءة من الأبالسة والطغيان والتوحيد للمولى في كل عصر وزمان (توحيد الألوهية) والرضا بفعله كيفما كان، وأخيراً التسليم لأمره في السر والحدثان.

ولذلك يُمنع على المرأة ارتداء ملابس مثيرة أو مجوهرات أو أي نوع من أنواع التزين، بل قد تصل التوجيهات حدّ إلزام الشيخات ألا يكون صوتها مسموعاً خارج جدران منزلها. فيُطلب منها انتهاج حياة تقشفٍ بعيدةٍ عن التعلّق بالمظاهر المادية الدنيوية، شأنها شأن المشايخ الرجال. فيمنع الجميع من التدخين وشرب الكحول وحضور حفلات الزفاف أو الحفلات العامة، ويفضّل عدم الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة التلفاز. ولأنهم يعيشون وسط جماعة غير ملتزمة دينياً، يحدث التعارض بين إملاءات الدين ومتطلباته وبين حياة بعيدة عن التقشف ومظاهر الزهد. لاسيما المظهر الخارجي، مثل الملبس أو الزي الرسمي للعُقّال الملتزمين دينياً في الطائفة.

في حديثي مع بعض الشيخات ترددتْ كثيراً أمامي عبارة " آداب الدين قبل الدين". وفي هذه العبارة إشارة إلى أهمية الالتزام بمسلكٍ ديني محدد واعتماده نمط حياة قبل الدخول في صفوف الجماعة الدينية الدرزية. وفي الحديث عن الانضمام للجماعة، برزتْ أيضاً عبارة "تسلم الدين"، بمعنى حق المريد بالاطلاع على الحقائق والتعاليم الدينية.

على الشيخة اعتماد مسارٍ محدَّد للانضمام إلى فئة المشايخ، فتتوجه أولاً إلى سايس المجلس للحصول على الموافقة. قالت إحدى شيخات الوسط، أي الملتزمة وسطاً في الزي والمسلك الديني، من الشوف في مقابلتي معها: "[السايس] مكلف عادةً من مشيخة العقل، وهني [هم] في اتفاق بيناتن [بين مشيخة العقل والسايس] بهيدا الموضوع . . . بتطلبي أربعة اشهر وبسلموكي". وتقصد أن المريدة تطلب الانضمام لمدة أربعة أشهر ثم "تستلم الدين"، أي تدخل المسلك الديني وتصبح شيخة. وتابعت الشيخة قائلة: "حكيت معه [السايس] وطلبت صفو خاطرن". وتقول شيخة أخرى عندما تطلب الشيخة استلام الدين تقول "بدي صفو خاطركم، فيقولون لها أهلاً وسهلاً، وتقول أيضاً أنا الفقيرة فلانة تواضعاً مرت (زوجة) فلان، فتُكرس شيخة".

بالإضافة إلى تمايز المشايخ عن الجهال بالملبس والمسلك، فهم يواظبون على الاجتماع كل خميس مساءً للصلاة مع وضع فاصل بين الرجال والنساء، قد يكون ستاراً. تجلس النساء وراء الستار ليستمعن تلاوة النصوص الدينية بصوت الرجال بلا مشاركة منهن. فالعادة تقضي أن لا يعلو صوت المرأة أمام الرجل في "الخلوة" وهي صالة بسيطة مخصصة للصلاة وقراءة الكتب الدينية، أو في "المجلس" وهو غرفة أو صالة فسيحة لذات الغرض. ويحق لكل من "استلم الدين" أن يحضر. ولكل مجلسٍ سايسٌ يقود الصلاة التي تكون على ثلاث مراحل: بداية تقرأ المقدمات أو ما يسمى حسب أدبيات المشايخ "الوعظ"، وهي مرحلة متاحة لجميع الموحدين سواءً كانوا مشايخ أو جهال. وفي المرحلة الثانية تُقرأ مختارات من نصوص إسلامية وصوفية و"شروحات" السيد عبدالله التنوخي للنصوص الدينية، وهو أحد الشخصيات الدينية المهمة عند الدروز، سليل الذرية التنوخية التي ترأست الدعوة الدرزية في بداياتها في لبنان حتى حلول العهد العثماني سنة 1517. ويُسمح فقط للملتزمين دينياً، أي المشايخ، حضورَ هذه المرحلة، وتسمى مرحلة "الشرح". أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي مخصصة لدراسة أعمق لتأويل العقيدة، ولا يحضرها إلا كبار العُقال.

من هذه الطقوس والمنخرطين بها بدا لي وجود انتظام تراتبي يحيلنا إلى فئتين من المشايخ: فئة "مشايخ الخاطر" وفئة "مشايخ الوسط". ولكل فئة مجلسها الخاص ولباسها المتمايز وسلوكها المتمايز أيضاً مع الكثير من القواسم المشتركة.

كان الشيخ سامي أبي المنى قد أخبرني أنه: "[لا يوجد] تراتبية رسمية، حسب التزامن"، والمقصود أن درجة الالتزام تحدد فئة انتماء المشايخ. ثم أسهب: "عِنّا مشايخ متميزين بالالتزام بالزي الكامل، يعني الزي العربي منسمّيه. هلأ [الآن] لأنو صار في إنطلاق للمجتمع، صار في مشايخ ملتزمين دينياً مش قادرين يتمّموا كل هالمواصفات. مش قادر مثلاً يحلق شعر راسه [على الرجال المشايخ حلق شعر الرأس]، مش قادر مثلاً يلبس الزي العربي كل الوقت. بسمّوون [يسمّونهم] مشايخ وسط. بس كلمة 'وسط' اختراع الناس، مش مصطلح عنا ثابت. الثابت عنا إنو في المشايخ أصحاب مسلك والتزام، بقَدَر الالتزام بكون الواحد متقدم أو وسط".

وفي معرض حديثه عن النساء الشيخات، وكان هذا محظ تركيزي في المقابلة، أكمل قائلاً إن هناك مجالس تسمح بالوسط مثلاً للمرأة. المنديل، على سبيل المثال، بالعرف يغطي قسم من الوجه والفم (من قاع الأنف لأسفل الوجه)، ولكن هناك مجالس وسط ممكن أن تتساهل في هذا الموضوع. "مثلاً عندنا نحنا الشيخات [شيخات الخاطر] إنو ما يسوقوا [لا يقدن] السيارات. بمجالس الوسط عطيوون [أعطوهن] هالحرية شوي".

وعلى الاختلاف في سلسلة المسموحات والممنوعات التي تميز شيخات الوسط عن شيخات الخاطر، إلا أن قواسمَ مشتركة تجمع هاتين الفئتين تحت مسمى "شيخة". تقول إحدى شيخات الوسط من إحدى قرى مناطق الشوف: "تنيناتن [كلاهما] بيقرأوا حكمة [كتب الحكمة]، تنيناتن بيحفظوا [نصوص الدين]، وتنيناتن بيعملوا الواجبات الدينية".

وبتصريح لشيخة وسط أخرى من ذات المنطقة قالت لي إن أكثر ما يُركز عليه بالمظهر متعلق بالابتعاد عن الزينة، والالتزام بلباس محتشم وفضفاض. شيخة وسط أخرى قالت: "كقواعد دينية ما كتير بتفرق [بين الوسط والخاطر]. ما منسلّم أكيد [السلام باليد على الرجال]، وما منشتري من محلات فِيا مشروب [كحول]". وفي هذه الاقتباسات تأكيد على عناصر الزهد والحشمة بغض النظر عن فئة الملتزمة دينياً، وسط أو خاطر. وأكدت شيخة الوسط في حديثها أن الالتزام يحرر النفس من شهوات المادة والجسد، وقالت: "كل شي بيلهيكي عن دينك اطلَعي (اخرجي) منه، تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان".

بحديثي مع الشيخات ومن تجربتي واحدةً من نساء الطائفة، فالمنظومة الدينية الدرزية مازالت تبدو مسيرة ضمن واقع سلطة ذكورية على المرأة عامة وعلى الشيخات خاصة، سواء من فئة الوسط أو الخاطر. وهو ما نوّهت إليه إحدى الشيخات بتناولها مسألة "المحرم" مثلاً، إذ تقول: "حسب موجب الدين، المرأة ما فيها تروح [الخروج] إلا ما يكون معها محرم".

تعرّج الشيخة على أن مرتبة المرأة الدينية لا تعني خروجها من تحت عباءة رجال الدين الذكور، وتستذكر قصة في هذا السياق عاينتها. تقول: قبل عدة أعوام في ليلة من "ليالي العشور"، وهي الليالي العشر التي تسبق عيد الأضحى ويقضيها المشايخ بالصلاة في المجالس، اصطحب الشيخ وسام (أحد عقلاء الدروز المحليين في الشوف) تلاميذه بزيارة للأجاويد، أي المتقدمين في العلم الديني. وكان قد حجز موعداً مع الست، وهي إحدى الشيخات التقيات على درجة عالية من العلم بالدين، بالخلوة التي تملكها بقرية غريفة بالشوف. وعندما أشار الشيخ وسام للشيخة أن تبدأ الحديث، امتنعت وسلّمت حق الكلام للشيخ متعذرةً أنه في "ميثاق النساء"، وهو أحد رسائل كتاب الحكمة، فالمأذونون هم الرجال، تعني القائمين على الأمر. وتعلق المتحدثة: "تركت [الست] الشيخ وسام يتكلم وهي الست. يعني بوجود الرجل، الرجل من عليه أن يتكلم، وهذا الأمر محسوم دينياً وتطبيقاً لميثاق النساء [في كتاب الحكمة]".

كان الشيخ سامي أبي المنى قد أخبرني أنه: "بالدين [يوجد] ثوابت وفي متغيرات، أحياناً منضطر نتعامل مع المتغيرات". ولكنه أضاف أن الحفاظ على الشرف من الثوابت، في حين أن قيادة السيارة متغير يمكن التسامح معه.

وفي هذا الكلام ما يحيلنا لعملية التصفية والانتقاء الحاصلة لإرساء توازن ما بين الأنماط الثقافية الدينية التقليدية والعناصر الثقافية الطارئة على المجتمع المحلي. فتبرز أهمية فكرة شريحة مشايخ الوسط مثالاً على تراجع المشايخ الدروز مع الحياة اليومية وتغيراتها أو تأقلمهم، وبالأخص النساء. وعن هذا يقول الشيخ أبي المنى: "الغاية منها [التعديلات] احتضان الناس، وإفساح المجال لإلن [لهم]، لأن الدين مش حكر على مجموعة معينة".

صرحت لي إحدى شيخات الوسط، وهي طبيبة نسائية، عن التحديات التي تواجهها في الموائمة بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر، فقالت: "المفروض علينا [النساء] حسب أصول الدين يكون معها محرم". ولكنها تضيف أن ظروف العمل تفرض عليها التحرك من غير محرم، ولهذا سُمح الاستثناء. ثم تقول متسائلة، بل ربما متهكمة: "تصوَّري إذا بدو يجيني تلفون بالليل على وِلادة، بوَعّي [أيقظ] جوزي وباخدو مثلاً لولادة؟".

وتتابع الشيخة الطبيبة معلقة على الفرق بين شيخة الوسط وشيخة الخاطر، وكيف أن الالتزام على نمط شيخات الخاطر قد يكون عائقاً أمام تحديات العمل. بالإمكان التخيّل، وأنا واحدة من نساء الطائفة العاملات، أن تكون المرأة الدرزية بوظيفتها ملتزمة ومتممة زيها الديني، فننزل الستحة [المنديل الذي يغطي الفم]، فيقول أحدهم لها 'تْلَتّمي'، أي غطي فمك بالمنديل. وعن هذا تقول المتحدثة الطبيبة: "بكون على الوسط وبكون يعني قايمي [قائمة] بواجب هالدين اللي أنا عليه، أفضل ما أدخل على الخاطر وكون محمْلي ذمتي [أن يحسب عليّ إثم]". وتعني أن ظروف عملها تضعها في مواقف قد تنكشف فيه على الرجال، أثناء العمليات أو الكشف الطبي. وفي حين أن هذا الأمر يعد إثماً بالمنظور العقدي العام، كما عبرت في موضع آخر من المقابلة، فإنه ليس بذات الجدية باعتبار أنها مضطرة وليست من عداد شيخات الخاطر اللواتي يفترض أن يواكب التزامهن الشديد مسؤولية دينية أكبر.

لاحظت في حديثي مع الشيخات في أرجاء مناطق الشوف أن الواقع المتغير قد ألقى بظلاله على شريحة المشايخ بفئتيه، الوسط والخاطر، في المظهر مثلاً. فقد لاحظت الكحل داخل العينين وصبغ الرموش وطلاء خفيف للوجه بلون طبيعي وحواجب مرتبة وأظافر مقلمة، وهو ما يتعارض مع النزعة التقشفية للدين.

ولدى سؤالي إحدى شيخات الخاطر، وهي التي بدت عليها مظاهر التزين الآنفة الذكر، قالت: "إسا [الآن] هالأيام عادي، بس إنو أكيد مش تكون داقة [دقت/صممت] حواجب تاتو [وشم]، أو مثلاً كتير عابقة [إشارة لرائحة عطر مبالغ فيها] أو [تضع] أساور . . . أكيد لأ". وعندما أشرت إلى طلاء الوجه أو الرموش والكحل، ضحكت وقالت: "كلو بيقطع" أي يُتغاضى عنه. وعن الملاحظات التي قد تُوجه للشيخة، قالت: "مش الكل . . . ما بعرف، مجلسنا عادي". وفي هذا دلالة على تنوع المواقف من مجلس لآخر، بين متشدد أو متسامح تبعاً لرأي سايس المجلس.

مما يفرق شيخات الوسط عن شيخات الخاطر المرونة في ارتداء المنديل، بخلاف شيخات الخاطر اللواتي يتوجب عليهن أن يكون المنديل طويلاً يصل حدود الكاحل تقريباً. قالت لي إحدى شيخات الوسط إنه ما عاد ضرورياً أن يغطي المنديل كامل الظهر، فبالكاد يلف الرقبة. وعلقت أخرى أن العادة أن "يكون منديلي طويل، كبير ملقوح [يغطي] على كتافي لآخر الظهر تقريباً". وينطبق هذا الاختلاف على سماكة المنديل أيضاً، كما بدا وقيل لي. فنوعية المنديل أرق قليلاً لشيخات الوسط. بالإضافة إلى الاختلاف في طريقة ارتدائه، إذ أخبرتني إحدى الشيخات: "مش مضطرة حط اللتمة على تمي". بمعنى أن المنديل يُرد بشكل خفيف على الفم أو الوجه وقد يخفي أحياناً الفم وأحياناً أخرى لا يخفيه. وهذا تبعاً لسياسة المجلس الذي تنتمي إليه شيخة الوسط أو وفق رغبتها الخاصة.

هامش الحرية لدى هذه الشريحة من الشيخات يسري كذلك على طول الأكمام وشكل التنورة أو لون الزي. تضيف المتحدثة: "الكم مفروض يكون كم طويل أو ثلاث أرباع"، وتعني أن يغطي الكم كل الذراع أو ثلاثة أرباعه. وتؤكد أن شيخة الوسط "ما بتلبس أسود كل الوقت . . . اللبس بدو يكون فضفاض مش ضيق. تكون الألوان راكزة، ما تلبس ألوان فاقعة مثلاً كحلة، أسود". وفي كل الأحوال، يُطلب من كلا الفئتين وسط وخاطر، الابتعاد عن الزينة مع تعارض الوقائع في بعض الأحيان مع التعليمات الدينية.

لكن المتغيرات الجمة التي حاقت بالعالم في العقود الأخيرة ومن ثم طالت الواقع الدرزي المتصل بمحيطه، رسخت قناعة لدى كثير من مشايخ الطائفة ضرورة تبني منحى ليّن في علاجهم شؤونَ الطائفة. فأدخلوا بعض التعديلات على قوانين الطائفة اعتبروها مقبولة دينياً ولا تتعارض مع أساسيات العقيدة الدرزية، وبالأخص سلوك المرأة في المجتمع.

وفي الحرص على السماح بالاختلاف بين شيخات الخاطر وشيخات الوسط، سعوا للمحافظة على عناصر الثقافة الأصلية المتمثلة بمشايخ الخاطر عامة، والمستمرة مع مظاهر التثاقف السطحية والبسيطة التي أصابت شريحة مشايخ الوسط. ولعلّ هذا ما دفع الشيخ سامي أبي المنى للقول إن المشايخ هم "حراس المعتقد والقيم"، وبمعنى آخر حراس الموروث الثقافي الديني التقليدي.