تَرِد "باشان" في الروايات التوراتية عشرات المرات، وتشير إلى مملكةٍ امتدت من الجولان إلى سهل حوران حتى اللجاة، جنوب دمشق اليوم. وظلّت هذه المنطقة محطّ اهتمام الباحثين في التاريخ العبري والدراسات التوراتية، وأصبحت هدفاً لمحاولات الاستيطان الصهيوني في بداية القرن العشرين. وفي باشان، حسب الرواية التوراتية، خرج آخر العمالقة الملك الكنعاني "عوج" لملاقاة جيش بني إسرائيل في عاصمته "إدرعي". وهناك قتله بنو إسرائيل واحتلّوا أرضه. وتحدد الدراسات التوراتية موقع إدرعي بمدينة درعا، المهدّدة اليوم مع عموم الجنوب السوري بالتوغل والتهديد الإسرائيلي.

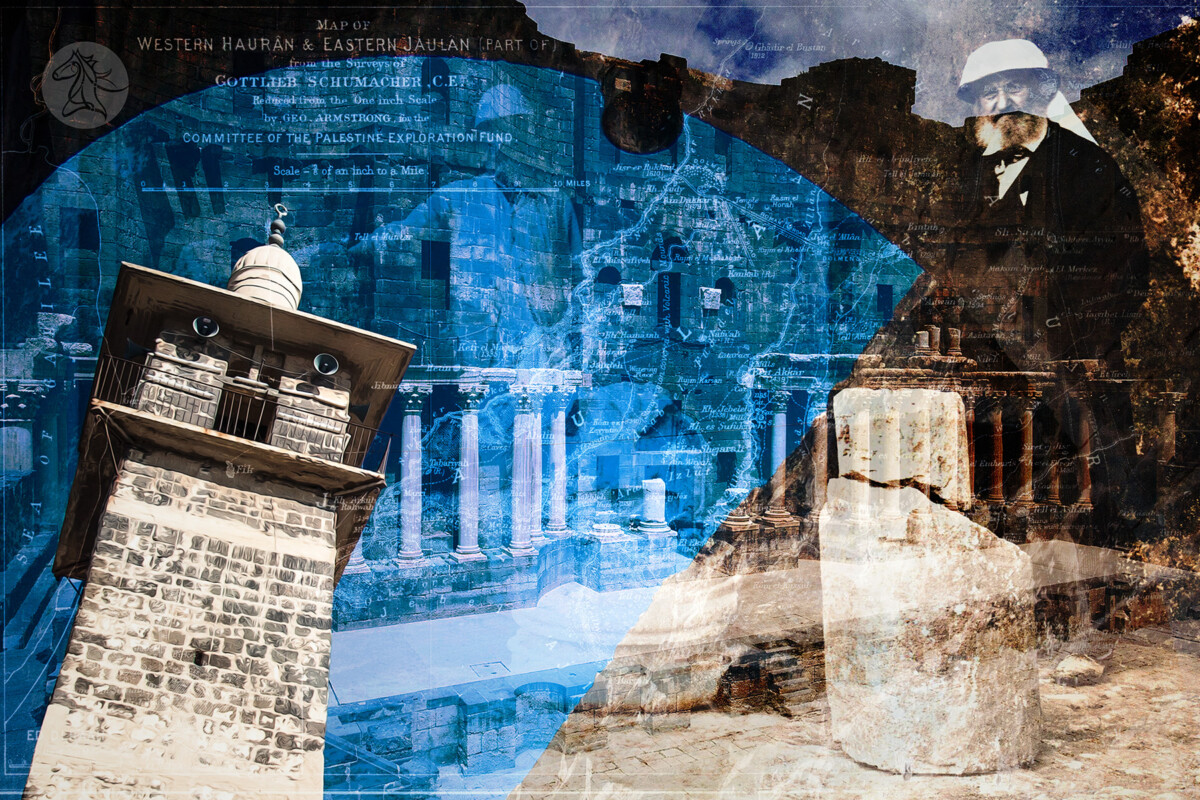

لم يبدأ البحث عن إرث باشان مع عملية الجيش الإسرائيلي. إذ كانت الصورة التوراتية عن ملكها عوج العملاق وحربه مع الإسرائيليين، دافعاً للرحالة الأوروبيين الذين وصلوا سوريا في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين للبحث عن أرض العمالقة إدرعي (درعا). وكان لنشاط الإرساليات التبشيرية والامتيازات الأوروبية، التي نشطت على إثرها القنصليات، دورٌ في تشجيع هذه الرحلات. كذلك فإن إنشاء صندوق استكشاف فلسطين، وتطوّر حقل دراسات جغرافيا الكتاب المقدس، ساهم في بناء خرائط ومعرفةٍ تفصيليةٍ في منطقة فلسطين وجنوب سوريا خاصة. ثم أتى مشروع الخط الحديدي الحجازي بداية القرن العشرين، فكان للدراسات التي سبقته والبعثات التي رافقت العمل عليه دورٌ إضافيّ في الكشف عن تاريخ المنطقة.

حملَ بعضُ هؤلاء الرحالة العالَمَ الأسطوري للعمالقة ومملكة باشان معهم، بعضهم مع منظوراتٍ استشراقيةٍ فوقيةٍ للسكان هناك. بينما وثّق آخرون المعالم الأثرية فيها بدقة وسجّلوا وثائق نادرة عن واقعها في تلك المرحلة. إذ لم تكن المنطقة مركزاً للمؤرّخين وعلماء الدين مثل مدن دمشق وحلب، وهو ما ترك مصادر قليلة عن تاريخ المنطقة في تلك المرحلة.

أما إدرعي التوراتية، فهي في أرض باشان التي يعرّفها "قاموس الكتاب المقدس" المنشور سنة 1849 أنها مقاطعةٌ في أرض كنعان بين جبلَي حرمون وجلعاد، وهي سلسلة الجبال جنوب نهر الأردن الواقعة شمال غرب المملكة الأردنية حالياً. وتشمل هذه المنطقة حوران والجولان واللجاة حتى البادية السورية شرقاً، وحدود دمشق وغوطتها شمالاً.

ذكرت مملكة باشان في الكتابات التوراتية نحو ستين مرة، وضمّت ستين مدينةً مسوّرةً محصّنةً، ختمها هزيمة ملكها عوج أمام بني إسرائيل وذبحه واقتسام أرضه. وكان عوج آخر العمالقة الذين دعيت سلالتهم بالرفائيين، وهم جزء من الكنعانيين. وحسب الرواية التوراتية، كانت قاعدتا عوج العملاق في إدْرِعي وعشتاروت. ويقصّ سفر التثنية من التوراة تفاصيل حشود الحرب في إدرعي: "ثمّ تحوّلنا وصعدنا في طريق باشان، فخرج عوج ملك باشان للقائنا هو وجميع قومه للحرب في إدرعي [. . .]". انتهت الحرب وأصبحت مدن الملك عوج ضمن أراضي "سبط منسى"، وهم أبناء منسى حفيد يعقوب (إسرائيل)، "فدفع إلهُنا إلى أيدينا عوجَ أيضاً ملكَ باشان وجميع قومه [. . .] وأخذنا كلّ مدنه في ذلك الوقت". ويُظنّ أن عشتاروت هي تل عشترة غرب محافظة درعا الحالية، ولكن لا قول حاسم بهذا. أما إدرعي، فهي مدينة درعا نفسها. ويشتقّ منها للمفارقة اسم أفيخاي أدرعي نفسه. ليس انتساباً للمدينة، وإنما على عادة تسمية العوائل اليهودية بأسماء الأماكن الواردة في التوراة، على أنها ديار بني إسرائيل.

تشير بعض الأدلة التاريخية كذلك أن منطقة الجولان وسهل حوران عُرفت في العهد اليوناني قبل الميلاد باسم باتانيا، الاسم اليوناني لباشان، وإن كانت شملت في الكتابات الجغرافية منطقة أصغر من باشان. ويقول المختص بتاريخ الجولان وجنوب سوريا تيسير خلف في مقابلة مع الفراتس، إن مسمّى باشان العبري هو تحوير عن باتانيا الإيطورية واليونانية وليس العكس، وإن التسمية العربية للمنطقة هي البثنية التي أصبحت تدلّ على منطقة أصغر جنوب محافظة درعا الحالية.

منذ الحكم الإيطوري في القرن الثاني قبل الميلاد، استمرّ التقليد المديني في درعا مع تحولاتٍ طرأت على تسميتها وعمرانها. فقد تحولت من إدرعي إلى أدرا وأدرآ وأدراها وأدرانوس، حتى التسمية الإسلامية أذرعات.

طرح بعض الرحالة نظرية أن إدرعي القديمة هي مدينة إزرع شمال درعا. كان طليعة هؤلاء المبشر البروتستانتي إيلي سميث، الذي زار سيناء وبلاد الشام سنة 1838، وكان أول من أدخل آلةً طابعةً بأحرفٍ عربيةٍ إلى البلاد العربية. وفي كتابه مع رفيقه المبشر وعالم الجغرافيا إدوارد روبنسون "بيبليكل ريسيرتشز إن باليستاين [. . .]" (أبحاث كتابية في فلسطين [. . .]) المنشور سنة 1838، عَرّف سميث إدرعي القديمة بأنها إزرع التي عدّ اسمها الأقدم "إذرا". بينما نسبَ لدرعا اسم إزرع القديم، وهو "زرع". زار سميث المدينتين، ولكن لم يكتب تفاصيل كثيرة عنهما سوى أنه وجد آثاراً أكثر في إزرع، وأن السكان في حوران يتنقلون كثيراً. فقد تكون قريةً مأهولةً عندما زاروها، والآن لم تعد كذلك.

ولكن عالم اللغويات والجغرافيا التاريخية الإسرائيلي يوئيل أليتزور، في كتابه "أينشنت بليس نيمز إن ذا هولي لاند" (أسماء الأماكن القديمة في الأرض المقدسة) المنشور سنة 2004، قال إن هذا الرأي "مرفوض بثقة". وذلك لمطابقة مدينة درعا الوصف التاريخي القديم في أبعادها عن المدن التاريخية الأخرى، وحقيقة أن اسمها أقرب إلى أدرا وأدراها وإدرعي وأذرعات، ولأن العملات المسكوكة في "أدرا" يظهر فيها نهر. إذ يقع وادي الزيدي في درعا، بينما لا يوجد نهرٌ جارٍ في إزرع. وكانت إزرع تعرف باسم زُرَع في القرون الإسلامية الأولى، وحتى في العصر الروماني عرفت باسم "زورافا". ولم تُعرف سابقاً باسم إذرع أو إذرا ولا سمّيت كذلك محلياً كما نقلها الرحالة. وقد تنبّه رحالةٌ آخرون لهذا الخلل في فهم اللهجة المحلية أو تحريفها، الذي استند إليه استنتاجٌ تاريخيٌّ مبنيٌّ على فهمٍ صوتيٍّ خاطئٍ للكلمة، كما لاحظ ريتشارد بورتون وتشارلز دريك في كتابهما "أن إكسبلورد سيريا" (سوريا غير المكتشفة) المنشور سنة 1872.

تتبع أليتزور أسماء المدينة وتحولاتها تاريخياً منذ الكتابات اليونانية والرومانية حتى الإسلام ثم نقول الرحالة الأوروبيين، وناقش نظرية أن الاسم آرامي يعود لفترة ما قبل الإسرائيليين. وعبر تتبع الأسماء المختلفة قليلاً للمدينة لدى الرحالة الأوروبيين (الدّرعا، ذرعا، درعات، دَِرعا)، خلص إلى أن اسم درعا ظهر في منتصف القرن التاسع عشر تقريباً، بعد أن أصبحت المدينة مأهولةً مرةً أخرى بعد فترةٍ كانت فيها مهجورة. وتطوّر الاسم عن تحويراتٍ عدة تعود إلى الاسم الإسلامي أذرعات.

بقيت تسميات مثل "ذرعات، درعات، ذرعاه، درعاه" شائعة بين كبار السن. وكانت جدتي الراحلة حسنة سويدان، المتوفاة سنة 2014، تلفظها "ذرعات" مع أن اسم المدينة الرسمي درعا. تعدّد التسميات هذا يوجد في مدنٍ سوريةٍ أخرى بين اسمٍ قديمٍ وحديثٍ، أو شعبي ورسمي. فمدينة الميادين في دير الزور مثلاً يسمّيها المسنّون "المياذين"، ومدينة تل رفعت في ريف حلب لا يزال بعض سكّانها يسمّونها "أرفاد".

في السنة الرابعة والستين قبل الميلاد، أصبحت سوريا تحت الحكم الروماني مع غزو القائد العسكري بومبي، ويسمى أيضاً بومبيوس. إذ ضمّ باتانيا إلى مقاطعة سوريا، ولكنها بقيت تحت نفوذ الإيطوريين. وبعد مقتل الملك الإيطوري ليسانيوس بن بطليموس في السنة السادسة والثلاثين قبل الميلاد، انهارت المملكة وانتقل النفوذ في باتانيا إلى الأنباط عبر الحكام المحليين المرتبطين بالرومان.

نشأ مع الغزو الروماني تحالف المدن العشرة "الديكابوليس". وهذه المدن العشر مراكز محلية وجدت قبل الميلاد منذ العهد الهلنستي والنبطي، وحظيت بازدهارٍ وشبه استقلالٍ إداريّ، فكانت تحت حكم ولاةٍ محليين وظلت تحت تأثيرٍ نبطي. إذ جعل الرومان هذه المدن جداراً بين إمبراطوريتهم في الشرق وبين الأنباط واليهود.

اختلفت بعض هذه المدن بين المؤرخين. في القرن الثاني الميلادي، سجّل الجغرافي المصري اليوناني بطليموس مدينة "أدْرا" بين مدن الديكابوليس العشرة، ولكن مؤرخين آخرين لم يضعوها بينها. إلا أن التأثير النبطي استمر في مدينتَي درعا وبصرى الشام. فحتى بعد حملة بومبي، بني هيكل في مدينة بصرى الشام للملك النبطي. هذا حسب الكتاب المشترك الذي حرره عالم الآثار الفرنسي جان ماري دينتزر "سوريا الجنوبية (حوران): بحوث أثرية في العهدين الهلليني والروماني" والمنشور بالعربية سنة 1988. واعتمد الباحثون في إنتاجه على المسوح الأثرية إضافة إلى الرحلات الأوروبية السابقة إلى درعا.

وتظهر العملات المعدنية المسكوكة في أدرا (درعا) في العصر الروماني، المحفوظة في المتحف البريطاني اليوم، نقش الحجر المقدّس (بيتيل) الذي يرمز إلى الإله النبطي "ذو الشرى" (سيد الجبال). وظهر المعبد نفسه منحوتاً في سيق مدينة البتراء الأردنية مكتوباً تحته باليونانية أنه هدية سابينوس (شخصية لم يتبيّن جزماً من هي) من أدرا (درعا). ويُظنّ أن الجامع العمري في درعا القديمة بني على هذا المعبد أو في جواره.

طرأ التحول الأهم على عمران المدينة تحت الحكم البيزنطي. وأصبحت ضمن "الولاية العربية" التي أسسها الإمبراطور تراجان المتوفى سنة 117 مع ضمّ أراضي الأنباط سنة 106. وعندها أصبحت تحت الحكم الروماني المباشر، بعد أن كانت تحت حكم الولاة المحليين. ومُنحت بعد ذلك صفة المدينة الإدارية "سيفيتاس"، لينشأ فيها نظامٌ عمرانيّ يحاكي المدن البيزنطية.

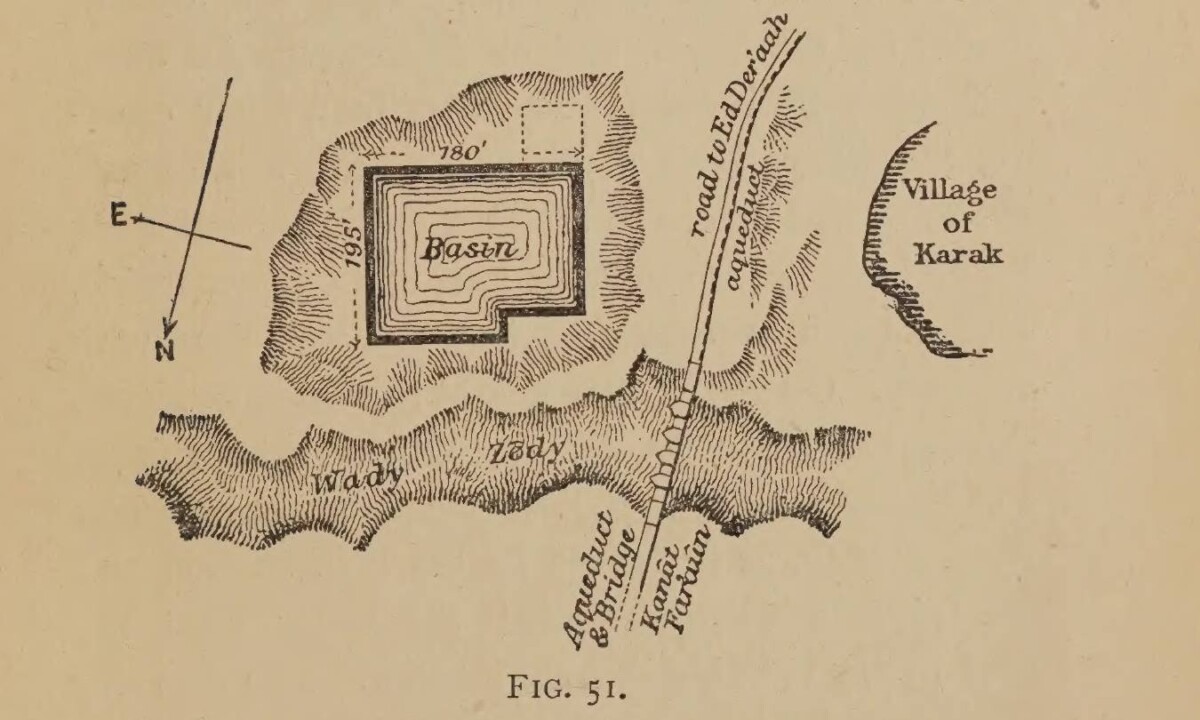

في دراستهما "أدْراها رومين إي بيزانتين" (أدراها الرومانية والبيزنطية) المنشورة سنة 2010، حدّد عالما الآثار الفرنسي تيبو فورنيه والألماني توماس فيبر التحولات العمرانية للمدينة التاريخية. إذ بدأت المدينة القديمة في العصر البرونزي على تلة الكرك، ويرجِّح الباحثان أن بركة الماء الضخمة التي وصفها الرحّالة بجانب التلة تعود إلى ذلك العصر، وإن لم يبقَ أثرٌ لها اليوم. ثم نشأ مخطط جديد في العصر الهلنستي أو الروماني المبكر من الكرك جنوباً حتى منطقة الجامع العمري حالياً. ثم في المرحلة البيزنطية ظهر توسع عمراني بإضافة مبانٍ عامة ضخمة مثل المسرح والحمامات والمقابر إلى جانب التحصينات العسكرية والقناطر المائية.

وما زالت بقايا الآثار هذه حاضرة مع ما طالها من خرابٍ وإهمالٍ طيلة قرون. بينما يُظنّ أن ثمة آثاراً مخفية تحت التوسع العمراني الحديث، وأن ثمة مدينة أخرى في أنفاقٍ تمتدّ من تلة الكرك إلى منطقة الجامع العمري والمسرح الروماني.

انعكست هذه التطورات على أهمية المدينة. ففي أوائل القرن الرابع، ألّف المؤرخ الكنسي أوسابيوس القيصري قاموسه الجغرافي "أونوماستيكون" (معجم أسماء الأماكن) المنشور باللغة الإنجليزية سنة 2003. وقال فيه ضمن مادة "إدرعي" إنها مدينة عوج ملك باشان، وهي مدينة مهمة في الولاية العربية تدعى الآن "أَدْرا".

تأثرت درعا بالمدّ المسيحي وأصبحت مركز أسقفية. فقد حضر قسّ ممثل عن درعا في مجمع خلقيدونية (المجمع المسكوني الرابع الذي تمخض عنه انشقاق الكنائس الشرقية عن الكنيستين الرومانية والبيزنطية) سنة 451. وهذا وفق ما ذكر المؤرخان فيديريكو مونتينارو وريتشارد برايس في كتابهما "ذي أكتز أوف ذا كاونسيل أوف كونستانتينوبل" (أعمال مجمع القسطنطينية) المنشور سنة 2022.

استمرت درعا مركز مدينة وكنيسة بيزنطية في حكم الغساسنة الممتد منذ سنة 220 حتى قدوم الإسلام، ولم تكن ضمن المدن التي حكموها في منطقتي حوران والجولان بحسب تيسير خلف الذي يؤكد أن اسمها لم يرد ضمن مناطق حكمهم في الوثائق السريانية التي درسها، ويعزو ذلك إلى حرص البيزنطيين على الحكم المباشر في المدن المسوّرة ومراكز الكنيسة.

ونشأت علاقات تجارية تربط أذرعات بالحجاز، وسجّل الشعر الجاهلي حضورها، استشهاداً بخَمْرها غالباً، أو في ذكرها بين الأماكن. إذ ترد في قصائد امرئ القيس وعنترة بن شداد والنمر بن تولب. يقول امرؤ القيس مثلاً:

"تنوّرتها من أذرعات وأهلُها [. . .] بيثرب أدنى دارها نظرٌ عالي".

وتسجّل بعض كتب التاريخ الإسلامي أن النبي محمداً حين أجلى يهود بني قينقاع، غادر هؤلاء إلى أذرعات "فلم يلبثوا قليلاً إلا هلكوا"، كما روى ابن الأثير الجزري في كتابه "الكامل في التاريخ". ولكن يبدو أنها ظلت مركزاً عسكرياً حتى ذلك الوقت، إذ يذكر المؤرخ أبو بكر البلاذري في كتابه "فتوح البلدان" أن يزيد بن أبي سفيان دخلها بمبادرة صلح من "صاحب أذرعات" بعد سيطرة المسلمين على بصرى الشام سنة 634. وتذكر المصادر بعدها أن عمر بن الخطاب في طريقه إلى القدس مرّ أمامها في السنة الخامسة عشرة للهجرة (637 للميلاد)، فخرج أبناؤها يحتفلون أمامه. وينسب إلى ذلك التاريخ عند أبنائها بناء الجامع العمري الذي أصبح مركز المدينة حتى اليوم، وبني على الكنيسة التي سبقته أو بجانبها، بحسب تحليل الرحالة.

كانت المدينة من مراكز سكّ العملات في العهد الأموي بعد البيزنطي. وعُرفت منذ العهد العباسي حتى العثماني بالعلماء الذين حملوا لقب "الأذرعي" نسبةً إليها. منهم شهاب الدين الأذرعي، مفتي حلب في القرن الثامن الهجري. وعرّفها ياقوت الحموي في كتابه "معجم البلدان" الذي ألفه في القرن الثالث عشر بأنها مدينة، ثم زاد أبو الفداء ابن كثير في كتابه "تقويم البلدان" الذي ألّفه في القرن الرابع عشر أنها "كورة البثنية"، أي عاصمتها.

ويبدو أنها تراجعت إلى قرية متواضعة السكان بداية القرن التاسع عشر، ولا تمرّ منها الطرق الرئيسة. فطريق الحجاج كان يمر في المزيريب (غرب مدينة درعا اليوم) ولا يمرّ منها. إلى أن عاد الازدهار إليها في النصف الثاني من القرن نفسه، ففي سالنامه (كتاب يوثق الهيكليات الإدارية والإحصائيات في مناطق السلطنة سنوياً) سنة 1302 للهجرة (أكتوبر 1884 إلى أكتوبر 1885) سمّيت قضاءً مستقلاً ضمن لواء حوران العثماني، وأصبحت مركزه زمناً بعد ذلك.

وفي بدايات القرن العشرين، أصبحت درعا من محطات الخط الحديدي الحجازي، ما أعادها محطةً سهلة الوصول على الطرق الرئيسة. سنة 1908 كتب الصحفي خليل رفعت الحوراني عنها "كانت مركز قضاء فأصبحت مركز لواء حوران، وذلك لأنها تحسنت بمرور السكة الحديدية الحجازية، لأنها على نقطة اجتماع سكة حيفا والمدينة المنورة ودمشق، وبسببها أصبح فيها مخازن لتجارة الحبوب والمتاع ودكاكين عديدة للتجارة وفنادق للنوم والأكل وفرن خبز، وهي سائرة نحو المدينة بعد اليوم". كما ورد في كتاب فندي أبو فخر المنشور سنة 2005 "خليل رفعت الحوراني: تاريخ حوران ودعوته النهضوية في بلاد الشام".

أثارت الأهمية التاريخية القديمة اهتمام الرحالة الأوروبيين بالمدينة، بينما أسهمت تحولاتها الحضرية وتراجع أهميتها السياسية والمدنية في صعوبة وصولهم إليها.

في 17 فبراير من ذلك العام، كان زيتسن في بلدة الحصن (الأردن حالياً)، واتفق مع رجل ليقوده إلى درعا. ولكنه اشترط عليه أن يتنكر بزيّ متسوّلٍ بائسٍ، حتى لا يكونا مطمعاً للبدو الصائلين على الطرق في تلك الأوقات. ارتدى ثياباً ممزقة وعباءة ممزقة استعارها من معلّم مدرسة وعصا غليظة، وأشفق على نفسه بعدما صار يشبه فزاعة طيور في بلده، حسبما قال. توجّه زيتسن والرجل إلى بلدة الرمثا بحذاء ممزق، وهناك استأجرا جملاً من فلاحين ذاهبين لشراء القمح من حوران، ليرافقوهما إلى درعا مسيرة ساعتين.

وصل إلى درعا التي قال إنها "كانت في السابق مدينة عظيمة قديمة"، ويسمّي وادي الزيدي الذي يمرّ منها "وادي المِدّان"، وكانت فيه مياه جارية. وفوق الوادي وصف زيتسن الجسرَ الروماني بقناطره البازلتية الخمسة، وبركةَ ماء مسوّرة لا ماء فيها، وحوضَ ماء بازلتياً. كان هذا الحوض بجانب الجسر يشبه تابوتاً حجرياً يظنّ أنه روماني لدفن الموتى، وفي جانبه بئر لتعبئة المياه وسقيا الدواب يدعى "عين المالح". مرت عبر الجسر "قناة فرعون" الرومانية التي كانت تنقل المياه من نبع أم الدنانير في الجولان نحو مدن حوران منذ عهد الديكابوليس. وتنقل هنا المياه إلى البركة الضخمة في تلة الكرك المتصلة بالحمام الروماني.

ما زال الجسر الروماني موجوداً اليوم، ولكن معظمه طمر بالتراب. أما البركة المسورة الرومانية وكان يعلوها الحمام الروماني، فتسمّى "الزقنانة" (يكتبها الرحالة "سكناني")، وقد ردمت في ثمانينيات القرن العشرين وصارت حديقة. أسفل الحمام يقع بناء سمّاه الرحالة "ضريح السكناني"، واعتُبر ضريحاً رومانياً.

دوّن زيتسن كذلك رؤيته برجاً مربع الأطراف وأطلال بناء رجّح أنه كان كنيسة، ويقصد الجامع العمري حالياً، والذي سمّاه أكثر الرحالة اللاحقين "الرواق". وقال إنه لم يرَ سوى منازل بائسة قليلة مبنيّة من البازلت كان يسكنها فلّاحون هاجروا منها بسبب اضطهاد الحاكم والعرب الذين كانوا يغزون المكان ويوسعون منطقتهم فيها.

كان هذا من شواهد الجغرافيين الإسرائيليين الذين كتبوا أن درعا كانت مهجورة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولكن وثيقة عثمانية تعود لسنة 1723 تدلل أن المدينة لم تكن كذلك. وتروي الوثيقة أن الحاكم العثماني دفع لشيوخ عرب حوران مبلغاً من المال لحماية قوافل الحج. ذُكر بينهم شيخٌ من عائلة القطيفان من درعا، التي لا تزال تسكن المدينة حتى اليوم. ولكن يبدو أن غزوات البدو كانت تدفع الفلاحين إلى هجرات موسمية نحو قرى أخرى ثم العودة إلى منازلهم، وأن بعض البدو استوطنوا المدينة وأصبحوا من سكانها. وأكد الباحث في تاريخ درعا مهند المسالمة للفِراتْس أنه وثّق هذه الهجرات عبر مرويات شفوية لمسنّين من عائلته.

بالمحصلة، يبدو أن زيارة زيتسن إلى درعا اقتصرت على منطقة وادي الزيدي والكرك ولم تصل فعلياً إلى منطقة الجامع العمري التي تقع آثار الكنيسة والمسرح الروماني في محيطها. دفع زيتسن إلى ذلك رغبة العودة في اليوم نفسه إلى الرمثا ليقيم في مكانٍ مأهول. وفي طريق العودة مرتدياً ثيابه الممزقة، أوقفه بدوٌ مسلحون مع مرافقه وفتشوهما، ثم تركوهما مقابل رغيفي خبز. آنذاك أدرك زيتسن نعمة مظهر المتسول للمسافر الثري، إذ لا يخشى نهباً.

استأجر بوركهارت في دمشق حماراً من فلاحين قادمين من إزرع ليرافقهم إلى حوران في نوفمبر من ذلك العام. لبس جلد خروف على كتفيه وحمل رطلاً من البن ورطلين من التبغ ورسالة توصية من الحاكم العسكري العثماني إلى الضباط في حوران، ورسالة أخرى من البطريرك اليوناني بدمشق إلى الكهنة المسيحيين فيها. وهو ما دوّنه في كتابه "ترافيلز إن سيريا آند هولي لاندز" (رحلات في سوريا والأرض المقدسة) المنشور سنة 1822.

تجوّل بوركهارت في مدن حوران الشمالية واللجاة وقرى السويداء، حيث استضافه شيوخ من البدو السنة والدروز. وفي مدينة إزرع استضافه الأسقف اليوناني هناك، وكانت تسكنها مئة وخمسون عائلة من الأتراك والدروز وخمسون عائلة أخرى من المسيحيين الروم الأرثوذكس، كما يقول.

عند عودته إلى قرية عِرى الدرزية (يكتبها عارة)، رغب في زيارة درعا وأم الجمال والمزيريب، التي بدت بحسب معلوماته جديرة بالرؤية. احتفى شيخ القرية الدرزي ببوركهارت، لكن بوركهارت بحث عمن يرافقه أو يدلّه على طريق درعا ولم يجد، مع أنه عرض عليهم نحو ثلاثين قرشاً، قال إنه مبلغ كبير في تلك الأنحاء. ولذلك قرر التخلي عن مشروعه مع نية تنفيذه في وقتٍ لاحق، وهو ما لم يتيسر له في زيارته الثانية إلى حوران في أبريل 1812. حينها رافق انكشارياً من حلب في طريق الحج من الشيخ مسكين إلى المزيريب، ثم القرى الواقعة في الأردن حالياً.

كان يسيطر على الطريق نحو درعا أبناء قبيلة السردية، الذين قتل العساكر العثمانيون شقيق زعيمهم قبل فترة من بدء رحلته، حسبما أحال إليه بعض بدو المنطقة. إذ كان السردية يشنّون الغارات على قوافل الحجاج والتجار لإجبارها على دفع ضريبة طريق. ومع أن المسافة ليست طويلة بين إزرع ودرعا، إلا أن الطرق لم تكن متاحة. تؤكد رحلة بوركهارت، كما زيتسن، صعوبة الوصول إلى درعا في تلك الفترة وعدم وجود طريق رئيس أو حاميات إليها. والسبب تراجع مركزها المدني خاصة، وضعف السيطرة العثمانية مقابل سيطرة القبائل العربية، إضافة إلى أن التنقل كان غالباً لفلاحين وتجار لشراء المحاصيل.

رافق ريختر جنودٌ عثمانيون أرسلهم معه ضابط عسكري اسمه يوسف آغا لحمايته خوفاً من سطو البدو. تنقل من دمشق إلى إزرع، ومن إزرع إلى المزيريب. ثم من المزيريب إلى بصرى، دون ذكر مدينة درعا التي تقع قرب هذا الطريق، ثم في القرى الدرزية شرق بصرى. ومع أن رسائله موجزةٌ دون تفاصيل توثيقيةٍ كثيرةٍ للآثار، إلا أنه دوّن ملاحظاتٍ اجتماعيةً طريفة. منها عادات إعداد القهوة والطعام للضيوف، وكذلك عن سطوة قبيلة عنزة البدوية وضرائب الحاكم العثماني التي تسببت بفقر الفلاحين وهجرتهم في معظم قرى حوران التي شاهدها. قال له شيخٌ في إزرع إنه لم يبقَ سوى خمسين قريةً مأهولةً في المنطقة، و"كلما انخفض عدد العرب المستقرين زاد عدد البدو".

حين وصل باكينغهام درعا، وجدها مهجورةً بلا سكان، وسمع أن سكانها نزحوا إلى الخربة (خربة غزالة). ويقول إن هذه الهجرة المتكررة من مكانٍ لآخر يبدو أنها معتادة في عموم حوران، بسبب غزوات القبائل العربية من بني حسن وبني ابن سعود وبني سعيدة وغيرهم، والذين كانوا يأتون في أرتال من الجبال الشرقية لغزو الفلاحين في السهل. وسبق وصوله بأسبوع غزو مجموعات من "العرب" قافلة الحج الشامي. تؤكد ملاحظة باكينغهام ما ذكره زيتسن وبوركهارت عن حالة انعدام الأمن للسكان والمسافرين في هذه المنطقة بسبب ضعف سيطرة الدولة العثمانية مقابل القبائل البدوية. ويؤكد توثيقه الهجرة المؤقتة للسكان في زمنه المروياتِ الشفوية التي نقلها المسالمة عن أجداده.

يمكن من فهم الهجرات المؤقتة للسكان تفسير ما ذكره الجغرافي اليهودي يوسف شوارتز في كتابه بالعبرية "تيفْؤوت هئيريتس" (خيرات الأرض) المنشور سنة 1845. قال شوارتز عن درعا الحالية في تعريفه إدرعي التوراتية إن "فيها أطلالاً عظيمة جداً، ولا يسكنها أحد". قد يصعب التسليم بهذا القول، إذ إن شوارتز لم يزرْ درعا في ذلك الوقت. ولكنه ربما نقل عن الرحالة السابقين، أو عن معلوماتٍ معاصرة تغفل فكرة الهجرات المؤقتة أو تشير إلى أنها لم تكن مأهولةً بالقدر الملاحظ.

ولكن التفاصيل التي ذكرها باكينغهام كانت محلّ نزاعٍ مع السياسي والرحالة البريطاني وليام بانكس، الذي قابله في دمشق. اتهم بانكس باكينغهام بسرقة ملاحظاته ورسوماته ونشرها، ووصف أماكن بناءً على سماعه دون زيارتها، وبعدم قدرته على قراءة النقوش الأثرية ونقلها.

تجوّل بانكس في حوران في زيارتين سنتَي 1916 و 1918، وصف فيهما آثار نحو ستين مكاناً، بينها مدينة درعا في زيارته الثانية. ولكن هذه الوثائق والرسومات بقيت غير منشورة حتى اكتُشفت في منزل عائلته سنة 1992. ونشرت الباحثة الآثارية الفرنسية آني سارتر فوريا دراسة عنها سنة 2004 بعنوان "لي فواياج دان لو هوران" (رحلات في حوران). كان بانكس أول من رأى المسرح الروماني في المنطقة، ونقل نقوشاً يونانية شاهدها في المدينة، ووضع أبعاد البركة الرومانية، وسجّل بقية الآثار التي رآها زيتسن. وترى سارتر أن بانكس فتح باب زيارة المدينة لمن قدموا بعده.

تأخرت الزيارة التالية اثنتي عشرة سنة، حين وصلها مسافر إنجليزي اسمه جورج روبنسون في نوفمبر 1830، كما دوّن في كتابه "ترافيلز إن سيريا آند باليستاين" (رحلات في سوريا وفلسطين) المنشور سنة 1837. قال في مقدمة الكتاب إنه مجرد زائر يصف ما رآه وليس رحالة محترفاً أو عالم آثار، لذا لا نعثر على سيرةٍ مفصلة له سوى تأليفه الكتاب.

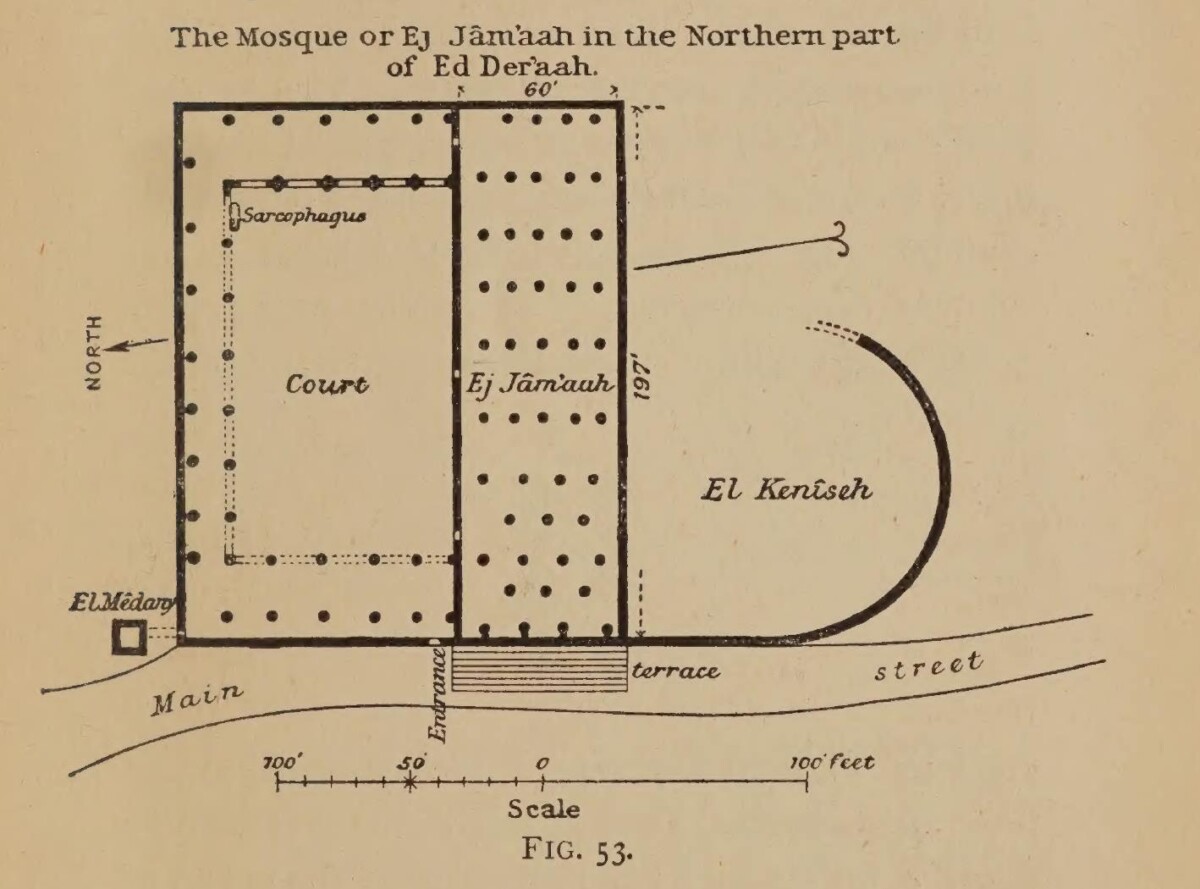

ومثل أسلافه، كانت رحلة روبنسون مطاردة مستمرة هرباً أو تخفياً من البدو. ولكنه قدّم وصفاً مفصّلًا أكثر من سابقيه، وخاصة لأطلال الحمام الروماني فوق تلة الكرك، الذي لم يبق منه شيء اليوم. إضافة إلى أقدم وصف للجامع العمري (لا يذكره اسماً). إذ يؤكد أنه كان كنيسة مسيحية ثم مسجداً، بناءً على تخطيطه المعماري وشكل الأعمدة ذات الطراز الروماني، ويصف تابوتاً وسط الفناء عليه رؤوس أسود بارزة. وهو ما تلاشى اليوم. ويبدو أن المسرح الروماني كان مغطىً بالأتربة، إذ وصف منطقة المسرح أنها "آثار أخرى ذات أهمية ثانوية تغطي مساحة محيطها ميلين ونصفاً".

أصبحت الامتيازات واقعاً لا فرار منه بعد مذبحة جبل لبنان بين الدروز والمسيحيين سنة 1860، وقد بدأت اضطرابات من المزارعين الموارنة ضد الإقطاعيين الدروز لتصبح صراعاً طائفياً دموياً، وإن اختلفت تفاصيل الواقعة بين الرواة. بهذا زاد حضور القنصليات الأوروبية في سوريا ولبنان وفلسطين، وهو ما وفّر للأوروبيين موطئ قدمٍ مستقراً وتواصلاً وحماية من السلطات.

كان اللورد الأسكتلندي ألكسندر كروفورد ليندسي أول رحالةٍ يزور حوران في عهد إبراهيم باشا. وعلى نقيض الرجل العادي روبنسون، كان ليندسي أرستقراطياً وسليل عائلة نبلاء، زار درعا سنة 1837 قادماً من الحصن مثل الرحّالة الأول زيتسن. ودوّن رحلاته التي امتدت من مصر إلى سوريا في رسائلَ منشورةٍ سنة 1838 بعنوان "لتِرز أون إيجيبت، إيدوم، آند ذا هولي لاند" (رسائل في مصر، إدوم والأرض المقدسة).

وفّر "رعب إبراهيم باشا"، بحسب اللورد، حمايةً للمسافر في هذه المنطقة التي صعب السفر فيها سابقاً. وسافر اللورد برفقة مجموعةٍ استكشافيةٍ أوروبيةٍ، وبدت آراؤه أكثر فوقية من سابقيه في التعامل مع السكان الذين يراهم أعراقاً بلا هوية أصيلة. اعتبر أن المسيحيين الذين قابلهم في شمال الأردن الحالي ممتنون دائماً لمقابلة مسيحيين أوروبيين لأنهم من "عرق مضطهد"، ويرون الأوروبيين يمثلون كرامتهم.

وقال إن العرب احتفظوا بالأسماء العبرية لمناطقهم "لأنهم بالدم واللغة عبرانيون". واعتبر أن الدروز هم "العرق الأكثر تفوقاً" في هذه البلاد، مقارنةً بالفلاحين السنّة. لم تكن آراء ليندسي فريدة ولكنه عبّر عنها بوضوح، إذ فضّل الرحالة الأوروبيون دائماً التنقل والإقامة عند الدروز. لا يمثل ذلك سبباً دينياً بالضرورة، ولكن لأن الدروز في ذلك الوقت كانوا مسلّحين في مناطق مأهولةٍ محميةٍ من غزوات البدو وعلى صلة بالأوروبيين، على عكس قرى الفلاحين المترامية قليلة السكان التي يسطو البدو على طرقاتها.

عند وصول ليندسي وفريقه إلى درعا، ارتاحوا هناك فترةً، على عكس رحالةٍ سابقين كانوا يمرّون سريعاً بسبب قلة الأمن. ووصف اللورد الآثار التي وصفها سابقوه، وقال إنها كانت بلدة كبيرة جداً، ولكن منازلها مدمرة الآن في غالبها.

بعد ليندسي بأحد عشر عاماً، في يونيو 1848، حلّت سفينة البرلماني البريطاني تشارلز جيمس مونك في القرن الذهبي بمدينة إسطنبول. فبدأ رحلةً في الأناضول ومصر وبلاد الشام، ودوّنها في كتاب "ذا غولدن هورن" (القرن الذهبي) المنشور سنة 1851. توقف مونك في درعا (يكتبها إدُّرّة) ربيع 1849، بعد رحلة عشر ساعات قادماً من بلدة سوف شمال الأردن الحالي، يرافقهم شيخها يوسف. ووجد هناك "مدينةً مهدّمةً ذات حجمٍ معتبر"، يسكن جزءاً من البلدة القديمة فيها (درعا البلد) "قوم ذوو ملامح حسنة وبشرة فاتحة ومزاج بهيج". قالوا له إنهم لم يروا "خواجة" لديهم قبل، ولم ير قط جماعة أسعد وأمرح منهم، كما يقول. لعلّ هذا الوصف يشير إلى عودة السكان إلى المدينة قبيل الزيارة، مقارنةً بوصف المدينة المهجورة في الرحلات السابقة.

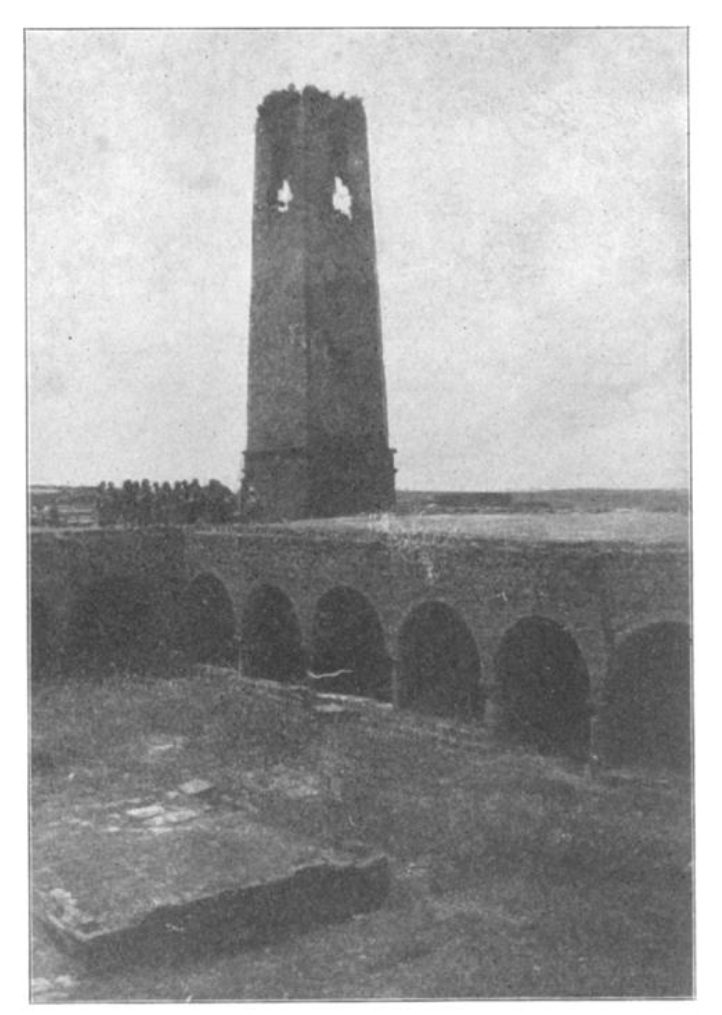

سجّل مونك تفاصيل إضافيةً عن الجامع العمري، الذي يصفه بالمسجد التركي ويعتقد أنه كان كنيسةً مسيحيةً مبنيةً بأعمدةٍ من معبدٍ قديمٍ في زاويته برجٌ مرتفعٌ، وهو الذي أصبح مئذنة الجامع. إضافة مونك الأهم في وصف الجامع هي نقله نقشاً يونانياً كتب فيه "إلى المدينة الأكثر ازدهاراً". ويذكر حرص السكّان على منح الأوروبيين فأساً ليحفروا في ساحة الجامع بحثاً عن كنزٍ ظنّوا أنه سبب زيارتهم، ما قد يشير إلى تجارب سابقة للسكان أو لتصوّرهم عن هدف تجوال الأوروبيين في أرضهم.

تزامنت هذه الرحلة مع رحلة الشاب جوزياس بورتر الذي أرسلته الكنيسة المشيخية في أيرلندا مبشّراً لليهود في دمشق سنة 1849، ودوّن رحلاته في كتابه "فايف ييرز إن دمسكس" (خمس سنوات في دمشق) المنشور سنة 1855. كان هدفه من الزيارة اكتشاف مدن باشان وكتابة سردٍ جديدٍ لتاريخها وجغرافيتها.

تبنى بورتر رأي المبشر البروتستانتي إيلي سميث في أن إدرعي القديمة هي إزرع الحالية، التي يكتب اسمها مثل سميث خطأً "إذرع". مع أن هذا اللفظ لم يذكر عنها سابقاً، واعتقدَ أنها هي نفسها أدرآ (أدرعا) الرومانية وأذرعات الإسلامية. وهو رأي تدحضه الدراسة اللغوية والتاريخية. ففي الطبعة التي نقحها هاسكيت سميث عن كتاب بورتر "أ هاندبوك فور ترافيلرز إن سيريا آند باليستاين" (دليل المسافرين في سوريا وفلسطين) المنشور سنة 1892، قال "لا شك أن درعا هي موقع أدرآ" الرومانية. ولكنه اعتبر الإجابة عن موقع إدرعي غير محسومة. حجة بورتر، عدا إثباته العلمي الضعيف، كانت أن موقع إزرع الصخري وبقايا آثارها توحي بتحصينات مدينة الملك عوج أكثر من درعا، مع أنه لم يسجّل في رحلته زيارة درعا ليقارنها.

ولعلّ سبب ذلك هو التهديد الذي دفعه لقطع رحلته والعودة نحو دمشق. فمع أن بورتر تجوّل في آثار إزرع التي يسكنها مسيحيون مع المسلمين برفقة القس المسيحي هناك، ولكنه روى قصةً أُقحمت فيها منظوراتٌ استشراقيةٌ عن تعصّبٍ ضدّ المسيحيين. ذكر أن مجموعة من سبعين شخصاً طوّقوهم ثم هاجموهم، وخاض معهم صراعاً باليد والحجارة حتى نجا. كانت هذه العصابة تصيح بقتلهم، ثم أتت إلى القس المسيحي وأخبرته أنهم سيتمّون مهمتهم. ولم يدافع عنه سوى الشاب الدرزي الذي رافق بورتر، وقد هدّد العصابة بانتقام الدروز لو مسّوهم بأذى. من هنا صار همّ بورتر ومرافقيه أن تبقى حركتهم "سراً عن المسلمين". وبعد هربه من إزرع بالخيول في العتمة، توجّه نحو القرى المسيحية والدرزية شرق إزرع، ثم عاد نحو دمشق.

تصطدم مصداقية القصة بحقيقة أن المسلمين كانوا يسكنون مع المسيحيين في المدينة نفسها دون أن يقاتلوهم أو يقتلوهم. والقرى التي تجوّل فيها بورتر نفسه كانت غالبيتها من المسلمين، وإزرع كانت محطةً متكررةً للرحالة الذين زاروا حوران، من أمثال زيتسن وبوركهارت.

مثل سلفه، كان ويليام ماكلور تومسون مبشّراً بروتستانتياً في سوريا. بقي هناك خمساً وعشرين سنة متقطعة، أسّس فيها مدرستين دينيتين في لبنان، وشهد حملة إبراهيم باشا ثم الحملة الأوروبية ضده، ثم مذبحة جبل لبنان سنة 1860. وقد دوّن مذكراته في كتاب "ذا لاند آند ذا بوك" (الأرض والكتاب المقدس) المنشور سنة 1859. كان هذا من الكتب التأسيسية لعلم الجغرافيا التوراتية، مثل كتاب روبنسون وسميث، وتبنّى رأيهما أيضاً في أن إدرعي هي إزرع وليست درعا. وهذا اعتماداً على موقع إزرع القريب من اللجاة الذي رأى أنه منطقي أكثر للملك عوج ليختاره عاصمة له أكثر من موقع درعا في جنوب مملكته. ولكنه أقرّ أنها أدرا اليونانية والرومانية.

تجوّل تومسون مع مجموعةٍ في رحلة حج سنة 1857 من لبنان نحو سوريا وفلسطين ليدوّن كتابه، متذكراً أحداث العهد القديم أو الجديد في الأماكن التي يعبرها. وصلت المجموعة مدينة درعا في سبتمبر. وكانت ثاني مرة يأتيها تومسون الذي قضى يوم عبادة هناك في وقت سابق. ولكنه لم يحبّ السكان هناك على عكس مونك، ووصفهم بالكسل والتعصب والبؤس.

وضعت مجموعة تومسون خيامها بصعوبة في الطرف الجنوبي الشرقي بعد رفض السكان السماح لهم باستعمال حقولهم لخيام الغرباء. نسب تومسون ذلك لكونهم "مسلمون متعصبون". إلا أن درعا كانت أكبر بكثير مما توقع، وبقايا العصور القديمة فيها أكثر مما ظن. وإن كانت القرية الحديثة التي شاهدها لا تحتل سوى جزء صغير من الموقع القديم الذي يتجاوز ثلاثة أميال، كما يقول.

إضافة تومسون على الرحالة السابقين أنه أكد زيارة مقبرة إسلامية واسعة هي الأكبر في المنطقة، ما يؤكد استمرارية السكن المأهول فيها، ولو قطعته بعض الهجرات المؤقتة. وقد حاولت المجموعة دخول المسجد (الجامع العمري) ولكنه كان مغلقاً. ووصف تومسون أعمدة قصيرة في ساحته، والتابوت الحجري المزخرف برؤوس أسودٍ في زاويته الشمالية الشرقية، ولم يعد قائماً اليوم. واعتقد أنه مشيّد من بقايا كنيسة ودير، ودعم رأيه بوجود أساسات جنوب المسجد ظنّها تعود للكنيسة القديمة. ووصف بقايا بناء قديم غير معروفٍ في الطرف الجنوبي الشرقي من القرية أعيد استعمال حجارته في البيوت الحديثة، وتدعم ملاحظته نظرية أن بيوت درعا اليوم مبنية من حجارة المباني البيزنطية والهلنستية القديمة.

في طريق خروجه من درعا وجد في أطرافها خياماً عربية كثيرة ورثة بسكان بائسين ومتسولين، ظنّ أن بعضهم من الغجر. وظنّ أن سحب الدخان الأسود التي رآها كانت بسبب "الأهالي الكسالى" الذين يحرقون القش والسماد بجوار بيوتهم بدلاً من حملها إلى الحقول. ولعله لم يعلم أن الفلاحين في ذلك الوقت من السنة يحرقون بقايا محصولهم في الأرض استعداداً للمطر والموسم الجديد.

أثناء عمله قنصلاً لمملكة بروسيا في دمشق بين سنتَي 1848 و1862، وجد المستشرق الألماني يوهان غوتفريد فيتزشتاين نفسه حيث يهوى، فتبع شغفه في استكشاف الآثار والنقوش وتوثيقها في سوريا القديمة. وما زال كتابه "زابرخت أوبر هاوران أوند دي تراخونن" (تقرير عن رحلة حوران واللجاة) المنشور سنة 1860، أحد أغنى المصادر عن آثار المنطقة.

طرح فيتزشتاين أن إدرعي القديمة هي درعا. ولكنه عارض أن عشتروت الواردة في التوراة هي تل عشترة. وكان متيقناً أنها بصرى الشام، لأنها المدينة التي تبدو الأهم في حوران. وساق حديثاً ليلياً جمعه مع أهالي "درعات" (درعا) في منزل الشيخ، إذ كان السكان مهتمين أن مدينتهم كانت مقر الملك عوج. وحين أخبرهم أن المقر الثاني هو تل عشترة، ضحكوا لأن التل لا يحوي آثاراً تدلّ على مملكة.

زار فيتزشتاين درعا سنة 1858، ويبدو أن سكان درعا احتفوا بهذه الزيارة وساعدوه على اكتشاف الأماكن. على نقيض التعامل الجاف مع تومسون في السنة نفسها.

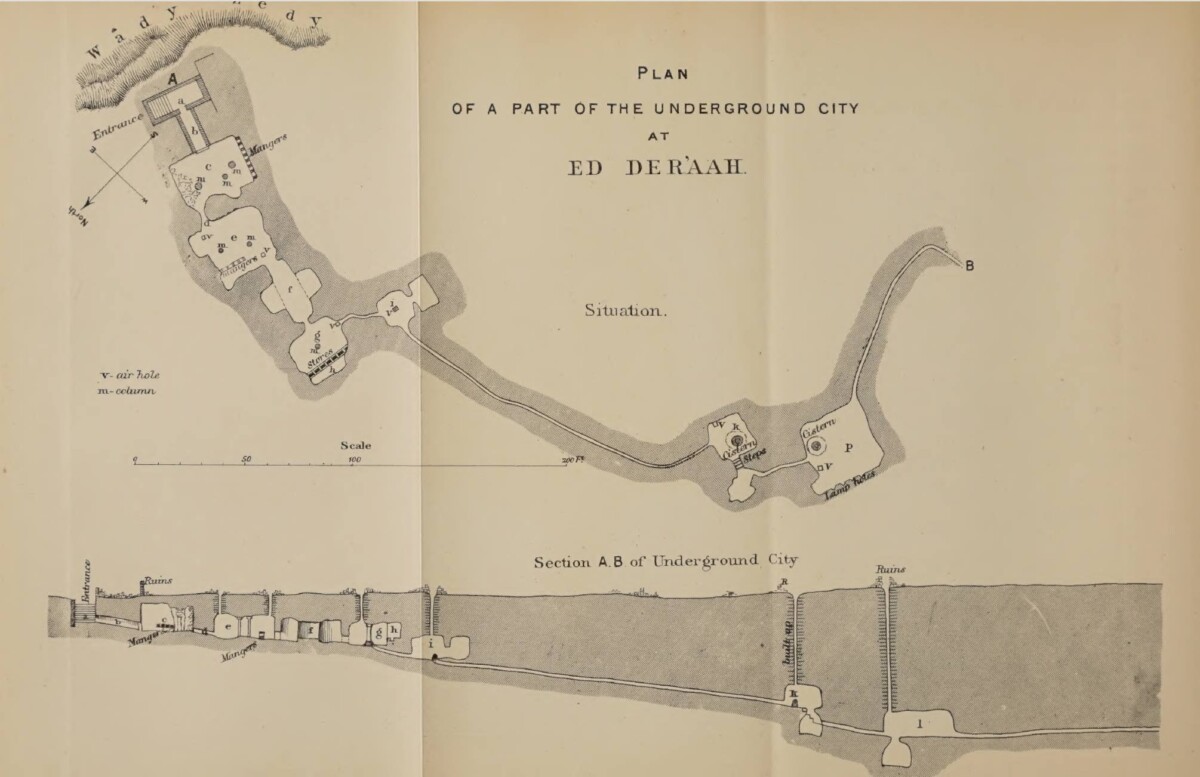

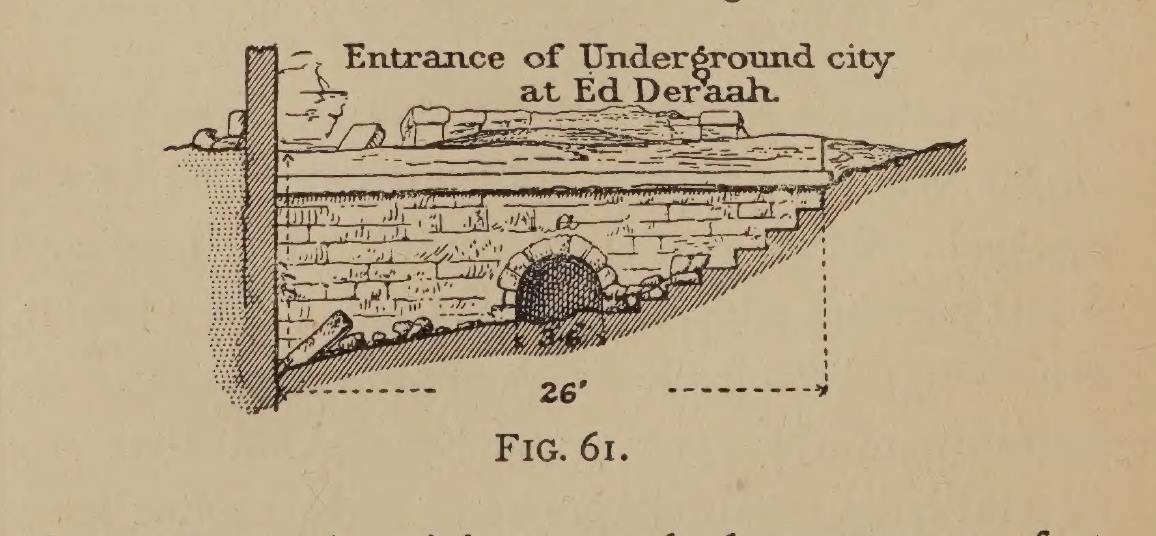

كان أول أوروبيٍّ اكتشف ووصف المدينة السفلية التي يُظنّ أنها مبنية تحت المدينة المكشوفة. إذ أرسل الشيخ فاضل المحاميد معه ابنيه المراهقين لإرشاده، فتوغلوا فيها مع علبة ثقاب وشمعتين. وصلوا في البداية إلى اثنتي عشرة غرفةً كانت تستعمل وقتها حظائر ومخازن، ولكن الممر ضاق بعدها حتى اضطروا للزحف على بطونهم، ثم قفزوا من جدارٍ مرتفعٍ، فوجدوا أنفسهم في زقاقٍ واسعٍ يؤدي إلى أزقةٍ أخرى. وبدا له أنه وصل داخل المتاهة إلى سوقٍ كانت فيه غرفٌ تشبه الدكاكين على جانبَي شارعٍ واسعٍ، ثم قاعةٍ أكبر بسقفٍ يستند إلى أعمدة. ولكن الخوف من نفاد أعواد الثقاب منعهم من التوغل داخل المدينة الجوفية أكثر.

وبّخ شيوخ درعا القنصل لاتبّاعه طريق المراهقَين اللذَيْن لم يدلّاه على بوابة على منحدر وادي الزيدي، هي المدخل السهل لهذه المدينة السفلية، بدلاً من الطريق الصعب الذي سلكوه.

كانت درعا وقت زيارته واسعةً جداً ومكتظةً بالسكان كما يصفها. واعتقد أنه في حال نشوب حربٍ مدمرةٍ، فسينسحب الناس نحو المدينة السفلية. لم تتحقق هذه النبوءة. فالحرب المدمرة التي نشبت بعد نحو قرنٍ ونصف، حين انطلقت شرارة الثورة السورية من هذه المدينة في 18 مارس 2011، لم تدفع السكان نحو المدينة السفلية، إنما نحو اللجوء خارجها أو القتال والتظاهر داخلها والعيش وسط أنقاض البيوت حتى سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

لدى فيتزشتاين نظريةٌ مثيرةٌ أخرى، أساسها أسطورة شعبية. مفادها أن ضريح السكناني (الزقنانة)، الذي يقصد به الضريح الحجري بجانب الحمام الروماني، جاء إليه العباسيون لنبش الكنوز المدفونة فيه. فجاء إليهم نمل بحجم اليد وقتلهم، ثم دفنوا في مقبرة العباسية قرب الموقع. المفارقة هنا أن أسطورة النمل كانت حاضرة أيضاً في قصة عوج، الذي أمسك صخرة ضخمة ليرميها على جيش الإسرائيليين، فصعد النمل إليها وفتّتها.

على أن الباحث الألماني جينس كليب الذي درس قناة فرعون والنظام المائي في حوران استناداً إلى بحثٍ تاريخيٍّ وتقنياتٍ حديثةٍ، يقول إن هذا البناء كان برجاً ينقل الماء الفائض عن الحوض إلى القناة وليس ضريحاً. ويستنتج أن المدينة السفلية مجرد آبار قديمة تغذي المدينة.

دوّن ميريل رحلته في كتاب "إيست أوف جوردان" (شرق الأردن) المنشور سنة 1881، وهو ينتمي لدراسات جغرافيا الكتاب المقدس أيضاً. وفي مقدمته تبنّى نظرية توفيقية حول "إدرعي"، وقال إن ثمة موقعين في باشان كان اسمهما إدرعي في الوقت نفسه، هما درعا وإزرع، ولكن عاصمة الملك عوج هي درعا الحالية.

وجد ميريل شيخ المدينة وشعبها مضيافين للغاية، مع أنه كان لسكانها "سمعة سيئة" كما يقول، متأثراً ربما بما ذكره تومسون. كان هدف ميريل الأول استكشاف المدينة السفلية على خطى فيتزشتاين، وقد أرسل "الشيخ" ابنه معه ليرافقه فيها. ولكن رحلتهم فشلت بعد أن عبروا عدة غرف وأروقة داخلها، واضطروا للسير حبواً، ولكنهم صُدموا بهيكلٍ عظميٍّ بشريٍّ دفعهم للرجوع. بقي هذا الهيكل لغزاً فيما إذا كان قد جرّه حيوان ما، أم هي جريمة قتل، أم مستكشف سابق علق هناك ومات.

يقول ميريل إن درعا يُفترض أن تكون حقلاً غنيّاً للحفريات، إذ توجد فيها ثلاث مدن على الأقل واحدة تحت الأخرى، عربية ويونانية ورومانية ومدينة كبيرة تحتها محفورة بالكامل في الصخر. ويذكر أن الملك بالدوين الثالث أثناء قيادته حملة صليبية في حوران سنة 1147، ارتاح جيشه في درعا، وكان يعاني نقص المياه في الجو الحار. وكلما أنزلوا حبالاً داخل الصهاريج الرومانية قطعها سكّان المدينة المختبئون في المدينة السفلية. وقد رأى بنفسه، وفق ما قال، بقايا مبنى في حالة خراب وجده عمّال يحفرون على عمق عشرين قدماً، وعليه نقوش قديمة.

كذلك يذكر ميريل في كتابه أن معلم مدرسة في بلدة الحصن (شمال الأردن اليوم) قال لبعثته إن الكثير من السكان ينتقلون الآن إلى حوران ليستقروا في المدن المهدمة جنوب درعا. تمنح هذه الشهادة ملمحاً إضافياً عن الهجرات السكانية واستيطان قرى حوران في تلك الفترة.

كان لكتابة الرحالة عن هذه المدينة السفلية أثر في تضمينها ضمن خطط السفر إلى المنطقة. ففي القرن التاسع عشر، أصدرت دور نشر أوروبية – مثل داري جون موراي وكارل بيدكر – كتب دليل المسافرين إلى سوريا وفلسطين، مع نشر طبعاتٍ محدّثةٍ حسب المعلومات الجديدة. وفي دليل دار نشر بيدكر "باليستاين آند سيريا" (فلسطين وسوريا) المنشور سنة 1876، تضمن وصف آثار درعا أن "المساكن السفلية الواسعة والمتشعبة هنا شديدة الإثارة للاهتمام".

زار الجيولوجي الألماني ألفونس شتوبل مناطق حوران وبينها درعا سنة 1882، وأعد خرائط مفصلة ودراسات عن الطيور والحشرات فيها، ضمن نشاط الجمعية الألمانية لاستكشاف فلسطين.

الأثر الأهم في هذه المرحلة كان مدّ خطوط القطار في هذه المنطقة. ففي سنة 1889 منح السلطان عبد الحميد امتياز إنشاء خط القطار بين دمشق والمزيريب، الذي امتلكته شركة فرنسية وبدأ عمله سنة 1894. ولكن التأثير الأهم كان لخط الحديد الحجازي الذي بدأ تنفيذه سنة 1900. وبعد سنة، نُظّم احتفال في محطة درعا بوصول الخط إليها من المزيريب. ثم سنة 1903، نُظم احتفال آخر بوصول الخط إليها من دمشق، ثم احتفال ثالث سنة 1905 بافتتاح رحلات قطار درعا حيفا. بهذا أصبحت درعا مركزاً مهماً في خطوط النقل، ولكن تأثير الخط على الرحلات بدأ قبل ذلك مع دراسات المشروع.

كان المهندس غوتليب شوماخر من سكان حيفا، قادماً من مسقط رأسه في أوهايو الأمريكية لوالدين قدما من ألمانيا، وانتمت عائلته لطائفة بروتستانتية أسست مستعمرة ألمانية مسيحية في حيفا. بعد أن درس الهندسة في ألمانيا، عاد إلى حيفا وأصبح من رواد المهندسين هناك، وانتسب إلى الجمعية الألمانية لاستكشاف فلسطين التي تأسست سنة 1877.

طرأ التحول الأهم في حياة غوتليب، وفي دراسات آثار درعا في القرن التاسع عشر أيضاً، حين صدر فرمان (قرار) عثماني سنة 1883 يسمح بمسح المنطقة بين دمشق وحيفا بهدف إنشاء خط سكة حديد. عيّن أصحابُ الامتيازات القائمون على المشروع المهندسَ شوماخر مسّاحاً للجزء الواقع شرق نهر الأردن، كما تذكر مقدمة كتابه "أكروس ذه جوردان" (عَبْر الأردنّ) المنشور سنة 1886.

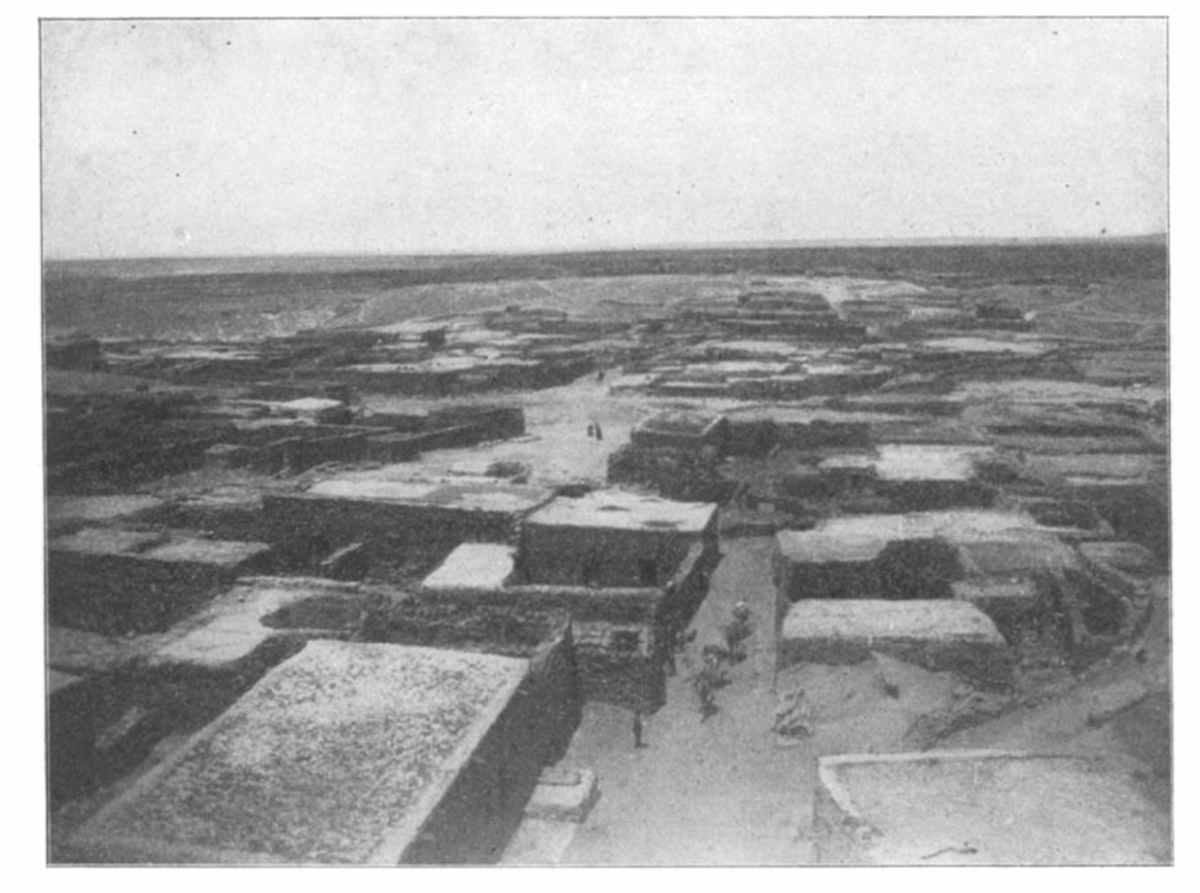

قدّم شوماخر في هذا الكتاب أطول وصفٍ تفصيليٍّ لمدينة درعا (يكتبها إدّرعاه) وآثارها في القرن التاسع عشر، حين زارها في سبتمبر 1884. أرفق الوصف برسوماتٍ وثّقت معالم تغيّرت أو فُقدت لاحقاً، أو لم يُستكمل كشفها بعدها، أهمّها المدينة السفلية. كذلك وثّق واقع المدينة الاقتصادي قبل التحوّل الذي أتى مع قطار الحجاز. وكانت درعا وقتها قد أصبحت مركز "القائمقامية"، مركز قضاء ضمن سنجق حوران العثماني، بعدد سكانٍ بلغَ نحو خمسة آلاف نسمة. ويصفها شوماخر بأنها أكبر مدينة في المنطقة، إن لم تكن الأكبر في حوران.

تكمل هذه الشهادة مشهد التحولات السكانية التي وثّق مراحلَها رحالةٌ سابقون وصفوها بالمهجورة بداية القرن. ولم يعجب شوماخر ببيوت درعا المنقسمة بين منازل حجرية وأكواخ طينية، ما عدا مقر السرايا العثماني وبيت الشيخ نايف (لعله نايف المحاميد)، ولا بشوارعها الواسعة، فهي مغبرّة وموحلة ومليئة بالقش والرماد. وسجّل، كرحّالة سابقين، بناء بيوتها الحديثة من حجارة بازلتية قديمة. أما سوقها، ففقير يقتصر على أكواخ وخيام قماش لتجار دمشق.

رأى شوماخر قناة فرعون على جسر وادي الزيدي، وكانت خربة. لذا كان الأهالي يضطرون لجلب المياه من عين المالح في وادي الزيدي وعين الطويلة جنوباً. ووثق كتابات عربية ورومانية على حجارة الجسر الذي رجّح أنه مبنيّ في زمن أحدث من الحجارة المستعملة فيه. ورسم مخططاً للبركة والحمام والضريح (أطلق عليها جميعاً اسم الزقنانة) في تلة الكرك. وكذلك نقل عن الفلاحين قولهم إن ثمة كنوزاً مخبأة تحت الضريح.

عند وصوله إلى بناء الجامع العمري، اعتبره مئذنةً وجامعاً وكنيسة، إذ تقع الكنيسة جنوب الجامع وتبدو حنيتها الدائرية. أما الجامع، فقد رمّمه الوالي حديثاً، وهو مبنيّ من أعمدة وحجارة سابقة عليه وُضعت فيه على غير ترتيبها القديم، كما يقول. أما التابوت الحجري في فناء الجامع، فقد أصبحت رؤوس الأسود التي وثقها رحالة سابقون مهترئة وغير واضحة.

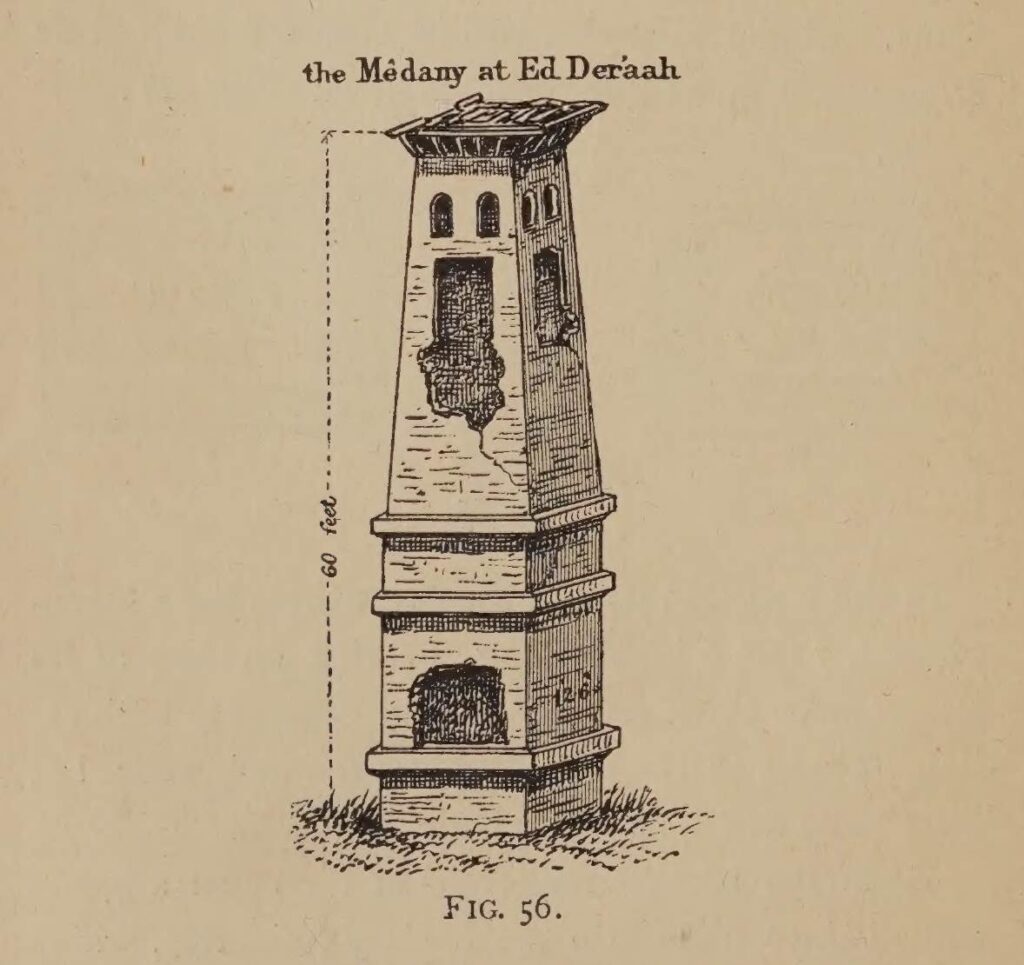

وصف شوماخر ورسم أقدم مخطط للشكل الأصلي للمئذنة التي مرّت لاحقاً بترميمٍ عثمانيٍّ ثم فرنسيٍّ، ولكنها تهدمت بقصف دبابات نظام الأسد في أبريل 2014، قبل أن يعاد بناؤها ببعض التحريف عن شكلها القديم سنة 2024.

شوماخر - رسم مئذنة الجامع العمري

رافق شوماخر في رحلته الشيخ نايف وابن القائمقام وضباط ومسؤولون عثمانيون إلى المدينة السفلية التي زارها فيتزشتاين، ربما برفقة الشيخ نايف نفسه حين كان مراهقاً. ربطوا كرة خيوط بحجر عند مدخل الكهف وأشعلوا شموعهم وزحفوا على أيديهم وركبهم في ممر موحل، وفي نهايته باب حجري يعزل المدينة المخبأة عن العالم الخارجي. انسحب من البعثة بعض المرافقين "رعباً"، بينما سجّل شوماخر تفاصيل الغرف وأنواع الحجارة وفتحات التهوية، واعتقد أنها مبنية من العصر الروماني، وإن رأى مناسباً أن تكون من عمل "عمالقة" الكتاب المقدس.

تتشكل المدينة السفلية، كما وصفها، من غرفٍ محفورةٍ ومدعمةٍ بأعمدةٍ وإكساءٍ لاحقٍ يفصل بينها ممرات ضيقة منحدرة. فكلّ طبقة من الغرف أدنى مما سبقها. ويبدو أن شوماخر أرهق مرافقيه. فعدد الغرف التي زارها والتفاصيل التي وثقها يلزمه البقاء ساعات هناك، وفي الغرفة الأخيرة أصبحوا أعمق وأبعد عن الهواء وخافوا، فطلبوا العودة. ولكنه أقنع مرشده أن يبقى بعد جدال عسير، وقال له إنه لم يسبق لكائنٍ أرضيٍّ التوغل إلى هذا الحد.

كان ثمة صوت هدير حاد من حوض ماء يشبه صراخ قطة برية أخاف المرافقين، ولكنه غامر بالزحف في ممرٍّ بحجم جسده للتقدّم أكثر إلى أن علق هناك وانقطع الهواء، فاضطر للعودة. وفي هذا الممر وجد عظاماً بشريةً كثيرةً بدون جماجم اعتقد أن حيوانات برية أحضرتها. ولكن مرافقيه حين سمعوا بوجود العظام، خافوا أكثر واندفعوا للانسحاب نحو المدخل العلوي عبر كرة الخيط. رجّح شوماخر أن الغرفة الأخيرة التي وصلها كانت أقصى عمق للمدينة السفلية، فالممر بعدها مستوٍ وليس منحدراً، ولعلّ مخرجها كان من هناك نحو الطرف الآخر على ضفاف وادي الزيدي. أما سكان درعا البلد، فيرْوون أن هذه المغارات والأنفاق في تلة الكرك كانت تؤدي إلى مخارج متصلةٍ بمحيط الجامع العمري، وكان بعضها معروفاً ولكن طُمرت أو بُني فوقها.

أسِف شوماخر أن زيارته كانت سريعة لإعداد مخططات بناء السكة الحديدية، ولم يتمكن من استكمال اكتشاف عاصمة باشان القديمة.

تبع زيارةَ شوماخر رحالةٌ آخرون قبيل بداية القرن العشرين وتحوّل المدينة محطة سهلة الوصول مع خط الحديد الحجازي. كان بينهم المصوّر الألماني اليهودي هيرمان بورخارت الذي زار حوران سنة 1895، ويحتفظ المتحف الإثنولوجي الألماني بأقدم صورة وصلتنا للجامع العمري وجسر وادي الزيدي.

أما آخر رحالة القرن التاسع عشر فكان عالم الآثار والدراسات الإنجيلية الأمريكي جورج ليفينغستون روبنسون. وقد نشر سنة 1902 في دراسته" ذي إنشنت سيركِت أوف آرغوب" (إقليم أرجوب القديم) صورتين من زيارته مدينة درعا سنة 1900. إحداهما للجامع العمري، وسمّاه برج مراقبة. والأخرى لأحياء درعا البلد، كتب تحتها "مشهد عام لإدرعي، حيث خاض بنو إسرائيل وعوج معركتهم الحاسمة".

حضر علماء آثار أوروبيون لاحقاً في القرن العشرين، مثل توماس فايبر وتيبو فورنيه. ولكن بدلاً من اكتشاف آثارٍ جديدةٍ، أُهملت وتخرّبت بعض الآثار القديمة. ثم طال الدمار المدينة نفسها في سنوات الثورة والحرب، حديثها وقديمها.

وبحثاً بين الزمنين، قدّم الرحّالة الأوروبيون الذين مرّوا من درعا وثيقةً تاريخيةً عن حياةٍ اجتماعيةٍ غير موثّقةٍ إلا بحكايات الأجداد، وعن آثارٍ فُقدت أو أُهملت حتى تغيّرت معالمها. تقدِّم هذه الحكايات، إلى جانب الأرشيف العثماني الذي لم يُبحث بعد في هذا الجانب، أهم مصدرين عن منطقة حوران السورية قبل القرن العشرين. وهي مرحلةٌ لا تزال فجوةً تاريخيةً في منطقةٍ مهمةٍ في الحضارات القديمة، ولا تزال حاضرةً ومؤثرةً في الزمن الراهن. وبعد أكثر من قرنٍ على هذه الرحلات، لا تزال فجوة المعرفة التاريخية حاضرة. ولم يلقَ تاريخ المنطقة اهتماماً، إلّا من مستكشفين أجانب وبعض أبنائها الفضوليين، مثل كاتب هذا المقال.