لا تقتصر هذه التعميمات المختزَلة على وضع كل المسلمين في قالبٍ واحد. وإنما تتسع لتجعل هذا القالب آخر ثقافياً وحضارياً. يصبح الإسلام جزءاً من نسيجٍ مركّب من صورٍ عن العرب والمسلمين. وبالأخصّ شعوب شمال إفريقيا الذين يُسمّون في إسبانيا بالمُور أو "الموروس". وهي ذات التسمية التي كانت تُطلق على مسلمي شبه الجزيرة الإيبيرية قبل سقوط الحكم الإسلامي في الأندلس سنة 1492. ومع تنوّع مصادر هذه التصورات التي ظلّت حاضرة ومتواترة في المخيال الأدبيّ الشعبيّ الإسبانيّ منذ سقوط غرناطة سنة 1492 وحتى نهايات القرن العشرين. إلا أنّها ارتبطت بجملةٍ من الأحكام التي استبطنت وجود اختلافاتٍ جوهرية بين الأمة الإسبانية والآخر الديني والقومي. ومن الممكن رصد ملامح هذه الدعاية السلبيّة في إسبانيا بدايةً من القرن السابع عشر في اتصال مع لحظة طرد الموريسكيين، وهم أهل الأندلس من المسلمين الذين بقوا فيها. وكان لهذا الطرد آثاره الجليّة على الفنون الإسبانية من مسرحياتٍ وأغانٍ وأشعارٍ شعبية شكّلت صورها الخاصّة عن الآخر.

لا يقتصر سبب شعبيّة هذه الصور على تكرارها قروناً. وإنما تكتسب شعبيتها مما تضمّنته من قابليّة الاستعادة، كلما تطلبت الظروف السياسية هذا الضرب من الدعاية. حدث ذلك أثناء الحملة الإسبانية على تطوان شمال المغرب، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وحدث في زمن الاحتلال الإسباني للمغرب الأقصى (المملكة المغربية) أوائلَ القرن العشرين، وأثناء الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1936. إذ جيّش فيها الجنرال فرانكو، الذي أصبح بعدها الحاكم الفعلي لإسبانيا، عدداً من الجنود المغربيين للقتال في صفّه. شكّلت هذه الصور هوية الذات الإسبانية الحديثة التي قامت على استبعاد ما اعتبرته آخَرَ من تاريخها. وذلك بمحاولة تأسيس هويتها على ثنائية القومية الإسبانية النقيّة والمسيحية الكاثولوكيّة. ومنه انتشرت هذه النزعة التطهيرية لتصبغ الآراء الشائعة، فضلاً عن الفنون والآداب وكتب الرحّالة والمستعربين، وحتى المقررات المدرسية والجامعية.

استقبلتني خوسيفّا في بيتها بتحيّةٍ مألوفة للغاية. فقبّلتْ وجنتيّ كما هو الحال عندنا في تونس. وكان أوّل ما سألتني عنه هو اسم أمّي، فأجبتها "عواطف". ولمّا استعصى عليها نطق حرف العين، قالت: "جميل، اعتبرني هنا بمنزلة أواطف". ولم أكد أرتاح حتى دعتني خوسيفّا إلى رؤيةِ لوحةٍ في بهو بيتها، عنوانها "مالقة العربية". وفيها رسمٌ لصورةٍ متخيّلة للمدينة زمن الحكم الإسلامي، وقد حوّطتها الأسوار والجبال والسفن الراسية في مينائها. جمعتني خلال ذاك الشهر أحاديث طويلة مع خوسيفّا، علمت في إحداها أنّ اسم عائلتها هو "آلكالدي"، وهو اسمٌ عربيّ المأتى وأصله "القاضي". وقد تغيّر لفظه ومعناه ليدلّ على منصب العمدة. حكت لي خوسيفّا عمّا سمّته الجزء العربيّ من هويتها الذي حملته اسماً وملامحَ، وزيّنت به جدران بيتها بلوحاتٍ تحاكي زمن الأندلس البعيد.

لم تكن هذه الممارسات كافيةً لصهر الموريسكيين في جسد الأمة الإسبانية. فتشكّل خطابٌ قامت أصوله على كفّتي الدين والقوميّة للبرهنة على فساد الموريسكيين وتبرير طردهم من قشتالة. يستعرض المؤرخ التونسيّ حسام الدين شاشيّة في كتابه "المشهد الموريسكي: سرديات الطرد في الفكر الإسباني الحديث" الصادر سنة 2023، عدداً من النصوص والمؤلفات التي خطّ جلَّها رجال الدين والأساقفة بداية القرن السابع عشر. تضمنت عداءً وشيطنةً صريحَين للموريسكيين لأنهم كفرة وخونة ومنافقون.

كانت فكرة طبيعة المورسكيين الآثمة من أكثر الصفات شيوعاً في هذه الأعمال. فقد أكدت على أنّ بذور الخيانة متجذّرة في نفوسهم، وأنهم على تعميدهم يكنِّون حقداً دفيناً للعقيدة الكاثوليكية. فنرى أسقف بلنسية خوان دي ريبيرا يؤكد في مذكرةٍ خطّها للمجلس الملكي سنة 1601 على أن العداء للكاثوليكية متأصّل لدى كل الموريسكيين. فضلاً عن كرههم لملكهم الإسبانيّ وحلمهم بزوال حكمه لصالح العثمانيين. بعد سنة من صدور هذه المذكرة، عيِّن خوان دي ريبيرا نائباً للملك فيبليب الثالث، وتعاظم دوره الاستشاري بالبتِّ في المسألة الموريسيكية. فقد دعا الملك فيليب في 24 يناير 1602 إلى طرد كل الموريسكيين من أرض إسبانيا لكونهم أشبه بالداء الذي وجَبَ استئصاله من جسد الأمّة الإسبانيّة الكاثولوكيّة.

اعتُبر رفض الموريسكيين المزعوم للمسيحية دليلاً على الشرّ الموجود في نفوسهم. ذلك أنّ تنكّرهم للخلاص وردَّهم يد الأخوّة، التي دعتهم إلى اعتناق العقيدة الصالحة، يدلّ على نزعةٍ فطرية لمعاداة الإيمان والقعود على الكفر. في كتابه "أوروبا والإسلام: صدام الثقافة والحداثة" الصادر سنة 1978، ذكر المؤرخ التونسي هشام جعيّط ما أشيع عن المسلمين في الغرب المسيحي. ففي العصور الوسطى وخاصّة في الأدب الشعبيّ "كان المسلمون وثنيين، ومحمّد ساحراً وشخصاً فاسداً وزعيم شعبٍ فاسد". ولعلّ تكرر ذِكر الفساد هنا يحيلنا إلى ما تضمنته كتابات دي ريبيرا وكاردونا وغيرهم من تشديد على الطبيعة الفاسدة للموريسكيين. فإذ هي نابعةٌ حسب هذه التصورات من فسادِ نبيّهم ودينهم الذي اعتبر ضرباً من الهرطقة المسيحيّة.

يرى هشام جعيّط أن هذه الرؤى قد غدت في التشكّل منذ القرن الثاني عشر في أوروبا. ثم توسعت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلى غاية القرون الحديثة والاستعمارية. وقد ذكر بعض الرؤى التي حامت حول شخص نبيّ الإسلام مصوِّرةً إياه نقيضاً لخصال المسيح ومثالاً للعنف والشهوانية.

وُظِّفت رواية فساد طبائع الموريسكيين لتصويرهم تهديداً وجوديّاً لدين الأمة وملْكها. ومتى كان الأمر متصلاً بفسادٍ فُطرت عليه نفوسهم، اعتبرت كل محاولات إصلاحهم ضرباً من العبث، وغدا قرار طردهم محتَّماً. وهذا ما تبنّاه الواعظ بدرو أثنار كاردونا في كتابه "الطرد المبرَّر لموريسكيي إسبانيا" المنشور سنة 1612، أي بعد ثلاث سنوات من إعلان قرار الطرد. قال كاردونا إنّه "لا يمكن أن يكون أبداً داخل أيّ منهم [الموريسكيون]، لا سابقاً ولا حالياً، بذور الصلاح. فهناك دائماً أشواك الخيانة والجحود والكُفر وجرائم العيب في الذات المقدسة والإنسانية عن طريق حياكة المؤامرات، وهو بالنسبة لهم أمر نابعٌ من طبيعتهم".

شكّل الموريسكيون، وفق هذه التصورات، عائقاً يحول دون الوحدة الدينية والقومية للأمة الإسبانية. فقد عُدّوا من جهة مصطفِّين إلى جانب العثمانيين و"قراصنة" شمال إفريقيا. وعُدّوا من جهة أخرى زنادقةً يبطنون الإسلام وينفرون من المسيحية حتى بعد تعميدهم. ومنه لم يكن غريباً أن يحمل أحد أهمِّ كتب طرد الموريسكيين عنوان "الدفاع عن العقيدة". وقد ألّفه رجل الدين البلنسي خايمي بليدا بين سنتَي 1590 و1601 بهدف التأكيد على خطورة الوجود الموريسكيّ في إسبانيا. نصّ بليدا على نفاق الموريسكيين على كلّ ما بُذل من جهد في سبيل تنصيرهم. ومنه دعا إلى عدم اعتبارهم مسيحيين إذ ظلوا على دينهم عبادةً واعتقاداً ممتنعين عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.

لقيت هذه التصورات رواجاً شعبيّاً بحضورها في الأشعار والأناشيد والمسرحيّات. فجاء جلّها بلغةٍ بسيطة غَلَب عليها الخطاب المباشر لضمان ذيوعها بين عامّة الناس. فقد كان الغرض الأساسي منها دعويّاً. وهذا ما نلحظه في قصيدة مطوّلة للشاعر غسبار دي لاثيتارَّا، يعود زمن تأليفها إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر. يقول في بعض أبياتها مخاطباً الموريسكيين: "فلتؤمنوا بأنّ العقيدة الكاثوليكية هي الصحيحة والحقيقيّة، وبأنّ مِلَّتكم هي مجرّد هراء". يبدو أسلوب الخطاب هنا مجرَّداً من أيّ إبداع فنيّ أو معانٍ شاعريّة. وهذا ما عوّلت عليه هذه الأشعار المتصلة بالتلقّي الشعبيّ.

سارت أعمال مسرحية عديدة بداية القرن السابع عشر في إسبانيا على ذات هذا النهج. ولعلّ أبرزها ما ألّفه الكاتب المسرحيّ لوبي دي فيغا، الذي صوّر في مسرحية "أفضل نادلٍ في إسبانيا" سنة 1610 طرد الموريسكيين خلاصاً للأمّة الإسبانيّة. تعتلي إسبانيا الركح في هذه المسرحيّة بصفتها إحدى شخصياتها لتقول معبَّرةً عن حالها بعد قرار الطرد: "من يمكنه التحرر؟ هل تستطيع أن تحرر رقبتي من المورو والعبريّ الشرس؟ يجب عليك إبعادهم من إسبانيا [. . .] على الرغم من أنّي سأبقى دائماً أخاف من المورو الشرس، حتى حكْمِ فيليب الثالث الذي منحني حريتي". لا يعكس هذا المقطع الذي تكلّم فيه لوبي دي فيغا على لسان إسبانيا صورة الموريّ الغاصب والعبريّ الشرس فحسب. وإنّما يتسع مجال التمثيل فيه ليشمل تصويراً خيالياً لإسبانيا كياناً أبديّ الوجود، يقوم جوهره على النقاء القومي والدينيّ. ولمّا كان هذا الكيان مكتملاً منذ فجر التاريخ، اعتبر حضور المسلمين واليهود داخله استثناءً وتدنيساً لطهارة الأمة الإسبانية. فاستوجب تحريرها واستعادة هويتها.

أقصيَ المكوّن العربي من الهوية الإسبانية الحديثة، حتى صار علامةً على ضدها. أقرَّ الأديب الإسبانيّ خوان غويتسولو في كتابه "الاستشراق الإسباني" الصادر سنة 1981 أنّ الطمس الممنهج للآثار والمخطوطات العربية، بعد طرد الموريسكيين، أفقد إسبانيا قسماً هائلاً من تاريخها الثقافيّ. أدخل ذلك إسبانيا "في طورٍ من فقدان الذاكرة التاريخيّة ما تزال نتائجه تتواصل حتى يومنا هذا". ومن آيات فقدان الذاكرة أن صار المكوّن العربي، الذي كان أصيلاً في إسبانيا، سبباً كافياً لعداوتها المغاربة.

حفظت الذاكرة التاريخية في المقابل صوراً عديدةً مقترنة بالآخر الموريّ. وإن ظلّت هذه الأساطير، كما رأى غويتسولو، متواترةً بمعزل عن الحدث الذي برر تشكّلها. فإنّ دوافع استرجاعها وإعادة تصديرها ظلّت متصلة بذات الظروف السياسية والمشاعر القوميّة التي أحدثت هذا الخطاب. ولعلّ حال إسبانيا في النصف الأوّل من القرن التاسع عشر، الذي اتسّم بغياب الاستقرار السياسيّ وفقدان عدد كبير من المستعمرات في أمريكا الجنوبية، قد عجّل بضرورة النهوض وإحياء روح الأمّة من جديد.

مهّد هذا الظرف إلى إعلان الحرب على المغرب سنة 1859، فيما يُعرف بالحملة الإسبانيّة على تطوان. بدت الحملة خير وسيلة لإعادة توحيد الأمّة الإسبانية ضد عدوٍ خارجيّ. وقد أرادَ الإسبان منها مزاحمةَ الوجود الفرنسي في شمال إفريقيا. ولم تقتصر هذه الحملة على كونها حدثاً عسكرياً توسعياً وحسب، بل قامت في جانبها الدعويّ والشعبيّ على إحياء الأحقاد المتصلة بصور الآخر الموريّ. عرِفت هذه الحملة في إسبانيا باسم حرب إفريقيا. وفي هذا دلالةٌ على مدى التعميم والاختزال الذي اتصف به الآخر في المخيال الإسباني، والذي يتسع ليضم العرب والأمازيغ والأفارقة في هوية إسلامية واحدة.

يُعَدّ ديوان حرب إفريقيا المعروف باسم "الرومانثيرو" الوثيقةَ الأهمّ التي تصوّر لنا شيئاً من الرؤية الإسبانية الشعبيّة للآخر الموريّ زمن الحملة على تطوان. والرومانثيرو شعر قصصيّ تُسرد فيه الوقائع والملاحم. وقد صدر رومانثيرو حرب إفريقيا مباشرةً إثر نهاية الحملة سنة 1860 ونشِر بإشراف الدولة. صوَّرت قصائده مشاهد عدّة من أحداث الحرب متغنيّةً بالنصر الإسبانيّ وبسالة جنود الأمّة. ولكنّ معجم الحرب فيها كان دائم الاتصال بخيالات الحروب المقدّسة، والتي تصطفّ فيها السماء إلى جانب أحد الجيوش. فيكون النصر من بعد ذلك إلهياً. تحوي هذه القصائد تمجيداً متكرراً للمسيح ودعاءً لملكة إسبانيا إيزابيل الثانية. وتصدَّر القصيدة الأولى من الديوان بقول الشاعر: "لا إله إلا إلهنا، شريعته وحدهَا المقدسة". تلوح مركزية العقيدة الكاثوليكية مرّة أخرى. لا لأنها المكوِّن الأهمّ للهوية الإسبانيّة وحسب، بل لأنها باعثةٌ على خوض غمار الحرب أيضاً ونشر كلمة الربّ بين الكفرة والوثنيين. إذ نقرأ في موضع آخر بيتاً يقول: "هذه الحرب مقدسة! وهذه الحرب عادلة!". وإثرَ هذه المطالع المستعيدةِ أجواءَ الحملات الصليبيّة، يتردد وقع إعلان الحرب مقترناً بوعيدٍ لأعداء إسبانيا. كأن يقال منذ أولى القصائد: "الحرب على المورو!" ومن بعدها "الحرب على الإفريقيّ!". حتّى يغدو النصر بعد ذلك "نصراً على الكافرين الذين يعاندون على عماهم، وضدَّ السيف المسلول بالقرآن الذي يهاجم المسيحية".

تنهل هذه القصائد من ذات الصور التي تناقلتها الأشعار الشعبية والمسرحيات التي تزامنت مع البتِّ في المسألة الموريسكية. ونرى هذا جلياً في رومانثيرو حرب إفريقيا من دعوةٍ للتنصير واستعادة الصور الشائعة عن الإسلام زمن العصور الوسطى. إذ تنقل إحدى قصائد الديوان حديثاً متخيلاً بين الجنود الإسبان، يقول فيه أحدهم بحماس شديد: "أيّ مدينةٍ سننَصِّر أولاً؟. قال أحدهم: الرباط. وقال آخر: أصيلة. قال هذا: طنجة، وقال ذاك: تطوان". وجاء ذكر جنود المغرب أتباعاً لمحمّد، مع كل ما يستبطنه هذا اللقب من صفات الكفر والشهوانيّة والخيانة والدجل. نقرأ في إحدى الأبيات وصفاً لجثَّةِ مغربيٍّ ميت: "هنا جثَّة لإفريقيّ، شفافهه نِصف مفتوحة، تحمِل بسمةً شنيعةً، مختومة بفرحةٍ همجيّة. كان هذا المسكين حالماً، وهو في سكرات موته، بالجنّة الحقيرة الموهومة لنبيّه الكذّاب".

تضمّنت قصائد الرومانثيرو أبعاداً جديدة أعادت بها تعريف هويّة إسبانيا الحديثة في تناغمٍ مع الأفكار الشائعة في أوروبا أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. نجد ضمن هذه الأشعار ذِكراً متكرراً لأوروبا، تأكيداً على ما يحمله هذا الانتماء من دلالات التحضّر والتقدّم والحريّة قبالة البربرية والجهل اللذين تتصف بهما إفريقيا. ومنه اكتسى تصور الآخر في هذه المرحلة بشعور التفوق الحضاريّ بعد أن اقتصرت هذه المشاعر فيما مضى على الجانب الديني. فعلى النقيض من أوروبا ذات الحضارة الأسمى، تهجو أشعار الرومانثيرو الآخر الإفريقيّ المتخلّف. فتصف ليبيا بالجهل وموريتانيا بالكفر والخيانة، متوعِّدةً كلاً من تونس ووهران والمغرب.

أما عند وصفها أهلَ المغرب، فتميل أشعار الرومانثيرو إلى تصويرهم كائناتٍ أدنى من البشر، من قبيل حديثها عن "الحشود الجهنميّة للمورو". وتصف الجنود بالبرابرة وتشبه أصواتَهم بعواء الذئاب، تأكيداً على تدني المنزلة الحضارية للمغاربة والمور والأفارقة عامّة. وتتغنى هذه الأشعار بالجهد الذي تبذله إسبانيا في سبيل تحضير هؤلاء المور. إذ "تسير القوّات نحو إفريقيا لتمنحها، بعد قرونٍ طويلةٍ من العار، الإيمان والحضارة والحريّة". تلتقي معاني هذه الأبيات برواية المهمة التحضيرية التي شاعت في أوروبا في القرن التاسع عشر، والتي قامت على فكرة التفوق الحضاري والعرقيّ لأوروبا. ومنه يكون الأوروبيون ملزمين بحملِ رسالة التحضّر إلى باقي "الشعوب المتخلفة" والتفضّل عليها بإدخالها عنوة في مسار التاريخ.

تتغنى إحدى أبيات رومانثيرو إفريقيا بهذا التساؤل: "كم من أجسادٍ بلا أرواح ستخلق لها إسبانيا روحاً!". وعلى ما في هذا البيت من استحضار متكرر لخطاب المهمة التحضيرية الواقعة على عاتق إسبانيا، فإنّ وصفه الشعوبَ المحتَلَّةَ بأنها "أجسادٌ بلا أرواح" يجد أصوله في فترةٍ سبقت حملة تطوان بقرون. ففي مدينة بلد الوليد التي أقطنها اليوم، وعلى بعد أمتارٍ قليلة من كليَّةِ الفلسفة والآداب، كان النقاش محتدماً منتصف القرن السادس عشر عمّا إذا كان السكان الأصليون للقارتين الأمريكيتين من ذوات الأرواح. وعرف هذا النقاش بمناظرة بلد الوليد التي أصرّ فيها اللاهوتيّ والفيلسوف الإسباني خوان خينيس دي سيبولفيدا على كون أهل "العالم الجديد" الذين سُمّوا "الهنود الحمر" ذواتاً بلا أرواح. ومعنى هذا أنهم خلقوا ليكونوا عبيداً نظراً لطبيعتهم الوحشية وتخلّفهم الدينيّ والحضاريّ.

إنّ أحد أهم الإشكالات التي طُبع بها قسم من الدراسات الاستعرابيّة في إسبانيا، لا سيما منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، هو ارتكازها على ذات الأسس الدينية المشكِّلة لصورة الآخر الموري. أي أنّ هذه الصور لم تكن محطَّ مساءلة لدى المثقفين الإسبان، بل اعتمد الكثير منها مرجعاً انبنت عليه بحوثهم ومؤلفاتهم. فلا عجب إذن أن يشبِّه المؤرخ الإسباني سانشيث آلبورنوث غزوات الموحدين والمرابطين، الذين حكموا الأندلس، بأنها سحائب من هجماتِ الجراد الإفريقي. وعليه ينقل غويتسولو في "الاستشراق الإسباني" عن آلبورنوث رأيه أنّ طرد الموريسكيين أو "استعادة إسبانيا من المسلمين كانت في الواقع مهمة أوعز الله بها إلى الملوك الكاثوليكيين حتى ينقذوها من الفساد والتحلل الذين ينجمان عن الاحتكاك بالكفرة".

في محاولةٍ لتفادي هذا المأزق التاريخي عند التعامل مع ثمانية قرونٍ من الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية، آثر مفكرون آخرون اعتماد نظريّة التمايز العرقيّ. شاعت النظرية في أوروبا منذ عصر التنوير، للبحث عن أسطورة مؤسسة جديدة تنبني عليها فكرة الأمّة الإسبانيّة. مثلاً، يورد غويتسولو في "الاستشراق الإسباني" عن المستعرب الإسباني فرانشيسكو خافيير سيمونيت قوله إنّ "الإشعاع الذي انبثق من إسبانيا العربية طوال قرون، كان في جانبه الأساسي نابعاً من العنصر الإسبانيّ اللاتينيّ الذي نفخ في العرب المواهب الخاصّة بالعرق المحليّ الإسبانيّ". وبهذا لا يؤكد فقط على الرواية المتخيّلة لسموّ العرق الإسبانيّ، وإنما على رسوخه التاريخيّ بإرجاعه إلى الأصل اللاتينيّ.

يهدف هذا التمييز العرقيّ إلى نزع أي أثر عربيّ وأمازيغيّ وإسلاميّ عن تاريخ إسبانيا. ذلك أن الانطلاق من فكرة وجود أعراقٍ متفوقة وأخرى متخلفة يصبّ في صالح التأكيد على نقاء تاريخ إسبانيا. ومنه دعّم سيمونيت أطروحته هذه بالتأكيد على تدنيّ العرق العربيّ، متبنياً عبارات من قبيل البربرية الإسلامية والحضارة الزائفة للعرب، واعتبار الإسلام ديناً جامداً وكابحاً لكل تقدّم.

تحوّل هذا الجهد التطهيريّ لتاريخ إسبانيا إلى همٍّ شاغلٍ لدى جلّ المستعربين. من أبرز هؤلاء خوليان ريبيرا المتوفى سنة 1934. حاول ريبيرا إثبات ما أسماه "التدخّل الطفيف للعنصر الساميّ في تكوين المسلمين الإسبان". أيّ أنّ الحضور العربيّ الإسلاميّ في تاريخ إسبانيا الثقافي الذي استمر لما يزيد عن ثمانية قرون كان عابراً ووجيزاً. وهذا ما ينقله عنه غويتسولو بقوله إنّ ريبيرا كان مؤمناً أنّ "العربية، في الثقافة مثلما في الحياة، كانت عديمة الدلالة طوال عقودٍ وعقودٍ في إسبانيا غربيّة العرق والثقافة والحياة".

يقتصر جهد المستعربين على إثبات ما يعتقدونه مسبقاً، متخذين من التنظيرات العرقيّة الشائعة في زمانهم مطيّة لتأكيد ذات التصورات الكنسيّة في القرن السابع عشر. مثلاً، يرى غويتسولو أنّ هؤلاء المستعربين إنما "يكتبون وينطقون باسم المسيحيّة في مواجهة حضارة أخرى يعتبرونها متدنيّة". والإشارة إلى المسيحية هنا لا تستهدف الدين بذاته بقدر ما هي إشارةٌ إلى طبيعة الخطاب الذي ترعرع في الأوساط الكنسيّة، زمن طرد الموريسكيين، في كتابات أمثالِ خايمي بليدا وخوان دي ريبيرا. إذ لا يختلف التصور العنصريّ للعرب والمسلمين أنهم أصحاب عرق متدنٍّ عن الفكرة التي نادت فيما مضى باعتبار الموريسكيين ذوي طبيعة آثمة لا تقبل الإصلاح.

إن الرحّالة الأهمّ في سياقنا هذا هو الإسباني دومينغو باديّا الذي سمى نفسه "الحاج علي باي بن عثمان العباسيّ". وبه جابَ مطلع القرن التاسع عشر كلاً من المغرب وليبيا ومصر ومكّة وفلسطين وتركيا. وإن كان باديّا قد كنّى نفسه باسمٍ عربيّ، ومنه ادّعى في الأقطار التي زارها أنه أميرٌ عباسيّ من آل بيت النبي يعود نسبه إلى أحفاد بني العباس الهاربين لأوروبا زمن الصراعات المذهبية. فإنّ لقب الحاج الذي صُدِّرَ به اسمه عائد إلى تأديته مراسم الحجّ بمكّة بعد نجاحه في إيهام الناس بأصله ونسبه.

ربما ليس دقيقاً وصف العباسي بالمستشرق، أي من جهة اعتباره عالماً بالإسلام ودارساً لتاريخ الأقطار التي زارها. فهو، وإن تعلّم العربيّة بمفرده وادّعى في كتابه "رحلات علي بك إلى إفريقيا وآسيا" الصادر بالفرنسية سنة 1814 أنه "شريفٌ وأمير عباسيّ، ورعٌ، عالمٌ، حكيمٌ وحاجٌّ إلى بيت الله الحرام". فإنّ ما ضمّنه كتابَه لا يدل على علمٍ يتجاوز المعرفة العاميّة. ذلك أنّ الدافع المركزيّ لرحلات علي باي كان متصلاً أشدّ الاتصال بالسياسات الإسبانيّة في المغرب. ومنه دعم الملك كارلوس الرابع رحلاته بهدف كسب ثقة سلطان المغرب مولاي سليمان بن محمد وإقناعه بقبول الحماية الإسبانيّة. ولعلّ ما يهمنا طبيعة الأحكام التي كوّنها علي باي بما خَبِرَه بنفسه في أسفاره.

يختصّ الإسلام بمكانة محوريّة في رحلات علي باي. إذ كان الحاجّ يعمد إلى تفسير طبائع الشعوب التي زارها بأحكام الإسلام وشريعته. وكانت تفسيراته هذه خير دليل على ضعف علمه بالإسلام. ففي حديثه عن الموسيقى المغربيّة التي وصفها بأنّها "لا تطرب حتى أقلّ الآذان رهافةً"، رأى علي باي أن الموسيقيين في المغرب لا يدخِلونَ آلاتهم إلى المسجد. فاستنتجَ الحاجّ مستنداً إلى قول رحّالة سابق أنّ استبعاد الموسيقى من طقوس "دين محمَّد" عائد إلى خشية المسلمين من تكدير نوم الخالق بالأصوات المنبعثة من المعازف.

وفي حادثةٍ أخرى له بالمغرب، يروي علي باي قصة التقائه ببعض شارحي القرآن الذين لم يكن لهم هَمّ إلا الجدال والخصام في تفسير "العلوم الإلهية". وهنا ارتأى الحاجّ أن يتدخل لفضّ هذه النزاعات، ناصحاً الفقهاء "بفحص المسائل عقلانياً والمحاججة فيها بعد ذلك". ولا يخفى هنا شعور الحاجّ بعلوّه الحضاريّ على هؤلاء الفقهاء. وذلك بادعائه أن نصيحته قد أتت أكلَها مما جعله فخوراً "بشرارة الضوء هذه التي [أدخلها] في عقول المسلمين". يبدو هذا الاقتباس صادراً عن دومينغو باديّا أكثر من كونه آتياً من الحاج علي باي العباسيّ. ذلك أنّه قد نصّب نفسه سفيراً للعقلانية الغربيّة التي لم يعرفها المسلمون قبله. إنّ انطباعاته هذه تتسق ورواية المهمة التحضيريّة والتمايز العرقيّ بين الشعوب، مما يجعل أحدها مفطوراً على العقلانيّة فيما يُجبل الباقون على الانغماس في الخرافة والغيبيات.

كنت متى عرفت أنّ صاحباً لي قد زار تونس، أصررت على معرفة كيف بدت لهم البلاد بكلّ ما فيها من أوجه. ولا أخفي أنّي كنت ميالاً، بعد سماع وابل الإطراء الذي يتصّدر كل حديثٍ إلى السؤال عمّا لم يَرق هؤلاء الزوّار في تونس. فقد كنت مدفوعاً بالفضول لرؤية بلدي بعيونٍ أخرى. وقد كان بعض ما سمعت من آراءٍ يثير فيّ الدهشة بحقّ. فقد عبّر لي أحد الأصحاب عن شعوره بنوعٍ من الظلم الممَارِس على المرأة في تونس. وذلك لأنّه رأى أن النساء لا يجلسن في نفس المقاهي التي يرتادها الرجال. فقد خيِّل إليه أنّ ما رآه لا يعدو كونه إحدى مظاهر إقصاء المرأة من الفضاء العام. جاءت بعض هذه الآراء في شكل مقارناتٍ زمنيّة لا تستبطن فروقاً اقتصادية واجتماعية بين البلد المزور والبلد الأصلي. وإنما تقاس الاختلافات بينهما بالسنين والعقود. ما يجعل إحدى البلدان نموذجاً حتمياً يتوجّب على باقي البلاد اتباعه وبلوغه.

انعكست تبعات هذه المعركة على الداخل الإسبانيّ. فكان على بعض الصحف والمجلات الإسبانيّة أن تضمّد جِراحَ المشاعر القوميّة بالحديث عن مدى وحشيّة العدو، مستندة إلى موروثٍ ثريّ من التمثلات السلبيّة للآخر. مثلاً، تضمّن عدد صحفية "إفريقيا" الإسبانيّة الصادر في فبراير سنة 1924 حديثاً صريحاً عن شخصيّة المور الملتوية بطبعها، وطباعهم البدائية والوحشية. ما يجعلهم على بعد قرونٍ من الحضارة.

لم تكن هذه الأحكام العنصرية عن المغاربة في مجلّة "إفريقيا" إلا تعبيراً عن الآراء الخاصّة بالجنرال فرانكو الذي كان أحد مؤسسي المجلّة وأبرز كتّابها. عرف عن فرانكو احتقاره العنصريّ للمغاربة والمسلمين. ففي مقالتها "صورة 'المورو' في تشكيل الإفريقيّة الفرانكيّة" المنشورة سنة 2014، نقلت الباحثة الإسبانيّة روثيّو بيلاسكو دي كاسترو تصوراته عن المغاربة نهاية العشرينيات. ومن ذلك قوله إنّهم جهلة وسذَّج ولا تقودهم غير المصلحة، ووصفه الأمازيغَ بالتعصّب وسهولة الانقياد.

من جملة هذه النعوت، تبدو صفة الانقياد وفق المصالح لائقةً أكثر بفرانكو. فهو لم يتردد في تجييش الجنود المغاربة للقتال في صفه أثناء الحرب الأهليّة الإسبانية التي اندلعت سنة 1936. فقد كانت أجزاء من المغرب حينها تحت الاحتلال الإسباني، ولهذا وجد أمرَ تجنيدهم يسيراً كما فعلت جلّ القوى الاستعمارية في العالم العربي. ساهمت هذه الحرب التي خرجَ منها فرانكو منتصراً في ترسيخ الصورة الوحشيّة للمغاربة في الأوساط الشعبيّة بإسبانيا، ولا سيّما بين معارضي حكم فرانكو. وقد تخلّى الجنرال زمنها عن آرائه السابقة تجاه المغاربة مروّجاً خطاباً سياسياً يقوم على تعزيز ما أسماه "الأخوَّة الإسبانيّة المغربيّة".

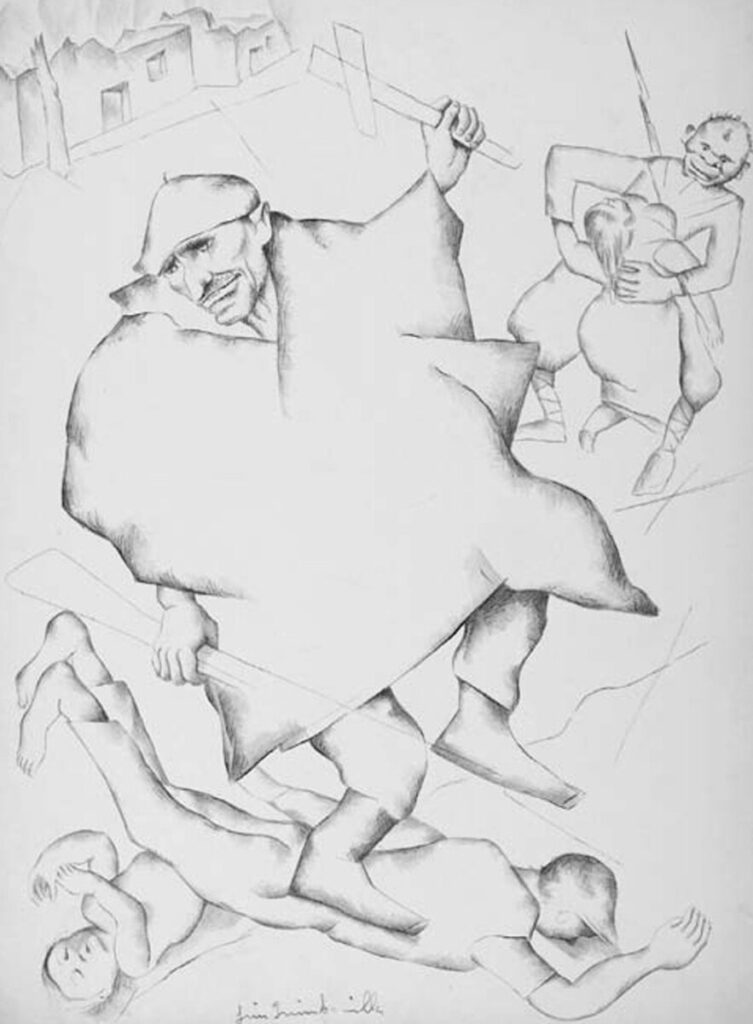

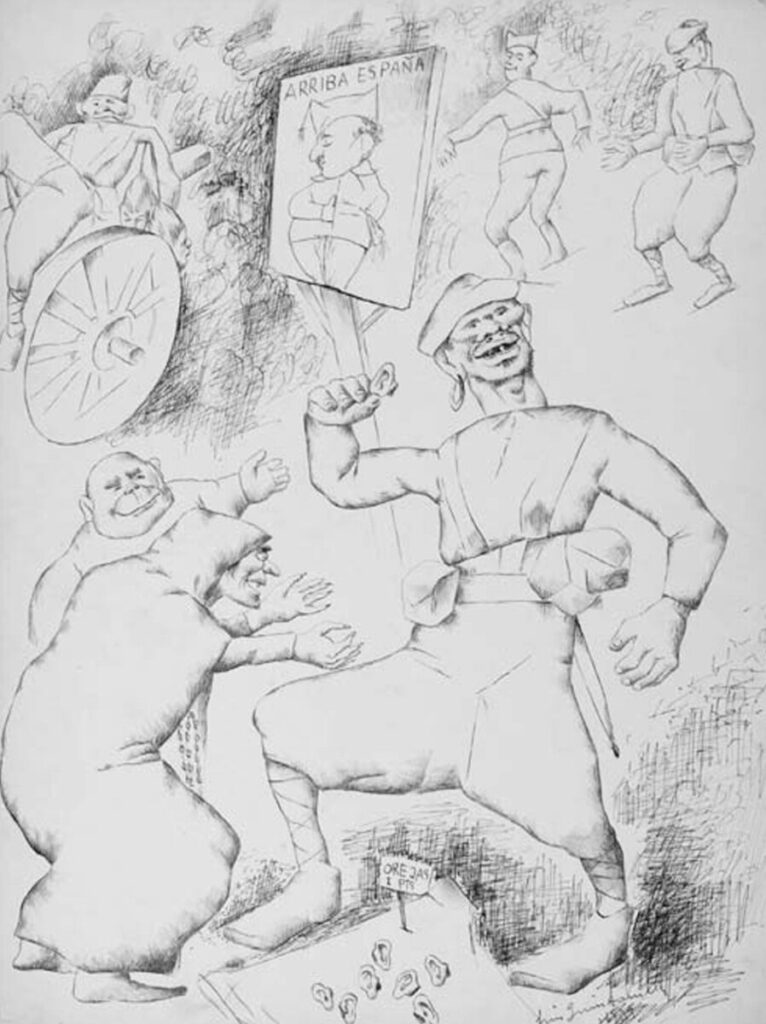

خطاب فرانكو حوّل المور إلى موضوع صراع سياسي. أنتجت السلطة السياسية خطاباً مولعاً بالمور، أو كما يقال عنه في إسبانيا "موروفيليا". وفي المقابل، أنتجت المعارضة خطاباً مضادّاً يتناول الفضاعات والمجازر التي ارتكبها فرانكو وجنوده. مع تركيزٍ خاص على دور "مور فرانكو"، وهي التسمية الشائعة إلى اليوم للدلالة على المقاتلين المغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهليّة. تتجلى أهمّ مظاهر هذا الخطاب المضاد في أعمال الرسام الإسبانيّ والمثقف اليساريّ لويس كينتانيّا، المتوفى سنة 1978. جسّدت لوحاته مشاهد الحرب الأهلية الإسبانيّة. جمِعت لوحات كنتانيّا المصوّرة لمور فرانكو في كتيّبٍ اسمه "إسبانيا فرانكو السوداء" نُشِرَ سنة 2009. ولم تتضمن هذه اللوحات تصويراً للمغاربة دون غيرهم، وإنّما جسّدت كلَّ حلفاء فرانكو في الحرب الأهليّة من الجنود النازيين والفاشيين. ولكنّ اللافت في رسوم كنتانيّا هو أن تصويره المغاربة كان أشبه بتجسيدٍ لتلك الرؤى التي تبناها فرانكو عنهم. فمن جهة الشكل والملامح، صوّر كنتانيّا المغاربة على هيئةٍ وحشيّة أشبه بالقردة من البشر. فجعل لهم رؤوساً ضخاماً وأفواهاً متسعةً ووجوهاً تنبئ بالبلاهة والشرّ.

نسب كنتانيّا إلى مور فرانكو أكثر جرائم الحرب الأهلية وحشيّة. وهذا ما نلحظه من لوحة الموريّ قاطع الرؤوس وجامع الآذان. وفيها يظهر مقاتل مغربي ذو سحنةٍ تشي بالقبح والتوحّش، يلوِّح مبتسماً بأذنٍ مقطوعةٍ، ويعرض تحت قدميه مجموعة من الآذانِ للبيعِ. فيما ترتفع وراءه صورةٌ لفرانكو كتِبَ عليها "تحيا إسبانيا". يتفهم غويتسولو لوحات كنتانيّا في ظل جرائم فرانكو وحلفائه. ولكنّه ينتقد التصوير الشهوانيّ والوحشيّ للمور الذي ألهم الكتابات الإسبانيّة حتّى بعد مضيّ عقودٍ على الحرب الأهلية. إذ ظلّت صورة الموري، قاطع الرؤوس والآذان، حاضرةً في الأدب الإسبانيّ. كهذه الأبيات التي نجدها في "رومانثيرو الحرب الأهليّة"، والتي تقول: "كان الفرسان يطالبون بأمهات يضمِّدن لهم جراحهم، وكان الموريّ يهديهم باقاتٍ داميةٍ من الورود، ملآى بآذانٍ مقطوعة".

امتزجت الصور المنبعثة من الحرب الأهليّة مع روايات القرون السابقة عن المور التي سرعان ما أعيد تدويرها في هذا الظرف. نجد مثلاً في رواية "نور الصباح الخافت" الصادرة سنة 1980 للكاتب الإسبانيّ رامون آيرّو مشهداً يدور في مستشفى عسكريّ فرانكيٍّ زمن الحرب الأهلية. يصفُ البطل في المشهد حالَ أحد الجرحى من المور. فما يميّز الموريّ في هذا المشهد انبعاث رائحة الطاعون من جسده الوحشيّ العاري. حتّى إنّ "معدة الواحد تكاد تنقلب لفرط عفونةِ تابعِ محمَّد هذا". ألا يبدو هذا الوصف مألوفاً، لا سيّما إذا ما استحضرنا إحدى المشاهد التي تغنّت بها أشعار "رومانثِيرو حرب إفريقيا"؟ يبدو التطابق هنا جلياً سواءً من جهة وصف الملامح وإقحام اسم نبيّ الإسلام. ما يدفعني إلى ترجيح أنّ هذا المشهد الروائيّ وليد محاكاةٍ لأبيات الرومانثيرو، أكثر من كونه تجربةً عاشها الكاتب وعاينها.

من النادر اليوم أن تحوي المقررات التعليميّة أحكاماً ورؤى عدائيةً من هذا القبيل. وربّما انزاحت هذه النعرات القوميّة الطهوريّة لصالح رواياتٍ معرفيّة تقوم على أساس المركزيّة الأوروبية في التعامل مع التاريخ والفلسفة والعلوم الاجتماعية. وهذا ما لمسته بنفسي وأنا أدرس بقسم الفلسفةٍ في جامعة بلد الوليد. إذ تُختزل الفلسفة، وفق هذه المقررات، في السردية المتخيّلة للفلسفة الغربيّة التي تقدَّم في شكل سلَّمٍ زمنيّ. يمتدّ بدايةً من فلاسفة اليونان لينتهي إلى الألماني إدموند هوسرل والإنجليزي برتراند راسّل والفرنسي ميشال فوكو.

يكمن الإشكال هنا في انتزاع الفلسفة اليونانيّة من سياقها الثقافيّ والجغرافيّ المتوسطيِّ بالأساس، وإعادة قولبتها منطلقاً فعليّاً للفلسفة الأوروبيّة وأوّلَ تمظهرٍ للفكر الغربيّ. وقد غدت هذه الفكرة القائلة إنّ اليونانَ غربيّة الجوهر منذ ألفي عامٍ من المسلّمات لدى جمعٍ كبيرٍ من المفكرين. وهذا ما وقع فيه إدوارد سعيد وتبعه فيه خوان غويتسولو في نقدهما الاستشراق. فقد عادَ كلّ منهما إلى كتابات هوميروس ومسرحيات إسخيلوس منطلقاتٍ لتأريخ رؤية الغربيين إلى الشرق. وليس هذا العود إلى الشعراء والمسرحيين اليونانيين، في سياق نقد الاستشراق، إلّا ترسيخاً لسرديّة الفكر الغربيّ المنطلق من اليونان. وليس إلا اعترافاً بأنّ للغرب والشرق وجوداً جوهرياً تحكمه علاقة التمثيل الغربيّ للشرق منذ آلاف السنين.

إنّ اعتمادَ المناهج الجامعية الإسبانيّة على سرديّات المركزية الأوروبية في التاريخ والفلسفة لا يضرّ فقط بطبيعة التصور المختزل الذي تقدّمه هذه المقررات. بل إنّ فيها إخلالاً وتحيّزاً ضد تاريخ إسبانيا نفسه. ذلك أنّ استبعادَ ابن رشد وابن عربي وابن باجة من مناهج الفلسفة فيه استبعادٌ لجزءٍ كبيرٍ من تاريخ إسبانيا. ولا أودّ هنا الغلَّوَ إلى درجة اعتبار هؤلاء الفلاسفة إسباناً بالمعنى الحديث. لكنّ الغلّو الحقيقي يتمثّل في اقصائهم ونسبتهم حصراً إلى الفلسفة الإسلاميّة، كأنّهم لم يترعرعوا ويبرعوا على ذات هذه الأرض التي تعدّهم اليوم أغياراً. وقد سبق أن اهتمَّ المستعرب الإسبانيّ ميغيل أسين بلاثيوس بالإنتاجات الفكريّة للتراث العربيّ الأندلسيّ معتبراً إيّاها جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الفكر الإسبانيّ، حتّى مضى إلى اعتبار كلٍّ من ابن رشد وابن عربي وابن طفيل وغيرهم "فلاسفةً إسبانيين ولكنهم مسلمون".

إثرَ حديثٍ جمعني بأحد زملائي في قسم الفلسفة، لاح على وجه هذا الزميل تعجّبٌ شديدٌ تلاه قوله: "لم أحسب أنّي سألقى عربياً يميل إلى الفكر التجريبيّ" الذي بدأ منذ القرن السابع عشر. وقد سبقه قولٌ لأحد الأساتذة مفاده أن حضوري بين الإسبان في مادّة علم الإناسة سيكون مثرياً من الجانب الروحيّ. مع أنّي لا أزعم امتلاكي تجاربَ روحيّةً تبوئني منصبَ المستشار الروحيّ والناطقَ باسم ثقافة الشرق والإسلام والعالم الثالث. إلا أنّ هذا التصنيف متوقفّ على الموقع الجغرافيّ للمرء فحسب. وهذا ما استفاض المفكر الأرجنتينيّ والتر مِنيولو في مقالة عنوانها "العصيان المعرفي: التفكير المستقل والحرية الديكولونيالية" بقوله إنّ قدوم المرء من أمريكا اللاتينيّة مثلاً يلزِمه بوجوب حديثه عن أمريكا اللاتينية، أي تحوِّله لرمزٍ معبّرٍ عن ثقافته. إلا أن هذا الوجوب لن يتصل بالقادم من ألمانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة. ففي هذه الحالة لا يُنتظر من المرء التكلم عن ثقافته بقدر اعتباره شخصاً ذا ميول نظريّة. فيقول: "وكما نعرف: إنّ العالمَ الأوَّل له معرفة، أمّا العالم الثالث فله ثقافة".

تنعكس مقولة منيولو هذه على أنشطة "ثقافيّة" عديدة تنظّمها كليّة الفلسفة والآداب في بلد الوليد. فبعد الفراغ من مسألة اختزال الفلسفة في الفلسفة الأوروبيّة المنتسبة إلى اليونان، اقتصرَ الحديث عن "ثقافات العوالم الأخرى" في عدّة ندواتٍ تلتمس التعريف بالفلسفة الروسيّة أو تاريخ الفكر الإفريقيّ واللاتينيّ. ويقع هذا طبعاً خارج نطاق المقررات الرسميّة للفلسفة. ذلك أنّ الفلسفة الأوروبيّة تقدّم فكراً نظرياً، بينما لا تعدو "الفلسفات الأخرى" تعبيراً عن ثقافاتٍ خصوصيّة لا يضير طالبَ الفلسفة الجهل بها.

عند نهاية الفصل الدراسي من الجدول الجامعيّ، طُلِبَ منّا إبداء آرائنا فيما يخصّ سير الدروس وطبيعة المناهج. عبّرت حينها عن رغبتي في أن يتسع التناول التاريخي للفلسفة ليشمل منطلقاتٍ وأفاقاً تتجاوز في إطارها الجغرافيّ السرديّة المعتمدة. كأن تنطلق من كونفوشيوس عند تدريس مادة علم الأخلاق مثلاً، بدل القفز مباشرةً من أرسطو إلى الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنثام والألماني إيمانويل كانط. وكان ردّ الأستاذ المكلّف ساعتها أنه يوافق كلَّ ما قلته وأنّه يودّ لو خصصت مادة لدراسة الفلسفة الإسلاميّة. وعلى أنّي لم أذكر كلمة الإسلام في مداخلتي قط، فإنّ ما ابتغيت إيصاله لا يتعلّق بأن تُخصّص لكل "ثقافةٍ" مادّة على حدى. وإنّما بأن تتسع النظرة التاريخية والجغرافية لمواضيع الفلسفة حتّى لا تُختزل في نطاقٍ دون غيره، بل لتكون مشتركاً إنسانياً.

سألتني زميلةٌ في قسم الفلسفة، عند أول التحاقي بجامعة بلد الوليد، إذا ما كان لديّ سابق علمٍ بأفكار سقراط وأفلاطون وأرسطو، ظنّاً منها أننا ندرس الفلسفة في بلادنا وفق سرديّة تخصّنا. وعلى أنّ هؤلاء الفلاسفة الثلاثة ليسوا حكراً على سرديّة فلسفية دون غيرها، فإنّ ما سبق وقلناه بشأن المنهجية الإسبانية في تدريس الفلسفة يصحّ كلّه على ما تحويه المقررات التونسيّة في المرحلة الثانويّة. إذ تصدَّر الفلسفة إلى التلاميذ منذ أول عهدهم بها منتجاً غربياً ظهر في اليونان ثم اختفى لقرون، قبل أن يعود مع رينيه ديكارت والهولندي باروخ سبينوزا وجون جاك روسّو وكارل ماركس. لا أنكر تضمّن الكُتب المدرسيّة نصوصاً لابن رشد والغزالي، ولكنّ حضورهم يظلّ هامشياً. حتّى إنّ هذه النصوص نادراً ما تُقرأ، وفي حال قُرئت كان المرور بها سريعاً. وينعكس هذا على طبيعة التقييم في امتحانات الفلسفة. ذلك أنّ أي تحليلٍ لا ينطلق من ثلاثيّ اليونان يُعدّ قطعاً خللا منهجيّاً لن يسلم صاحبه من الرسوب. فيما لا يخلِّ الإعراض عن أطروحات الفلاسفة العرب والمسلمين بمنهجيّة التحليل وتماسكه. وليس المراد من هذا الدعوة إلى نزع الاستعمار المعرفيّ عن المناهج بتطهير المقررات من "الوافِد الأوروبيّ"، بقدر ما يتصل الأمر بالتنبيه إلى أنّ مناهج العلوم والفلسفة لا تُستورد كما تستورد السّلع.