ركبتُ القطار الذي أقلّني إلى نيوهيفن لإجراء لقاءٍ كنتُ أحلم به منذ ثلاث سنوات مع أحد أبرز فلاسفة القانون المعاصرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أستاذ فلسفة القانون في جامعة "ييل" بول كان. هو شعورٌ عجيب أن أقابل مفكراً تَرجمتُ أفكاره إلى لغتي. لم يُتح لي انشغالي بمتابعة الانتخابات الأمريكية الليلة الماضية الوقتَ اللازم للتحضير للمقابلة. لكن قراءاتي السابقة كتاباتِ بول كان للتعرّف على الليبرالية ونقدها، ثم ترجمتي كتابَه المهم عن اللاهوت السياسي، ومتابعتي عشراتِ المقالات التي كتبها عن الأحداث المعاصرة ومنها الانتخابات الرئاسية واحتمالية عودة ترامب إلى البيت الأبيض والتي صارت حقيقة ليلة سفري، كلّ ذلك مَنحني الثقة بكثرة الموضوعات التي يمكن أن نتحاور عنها.

أصبحت الليبرالية كلمة تتردد على كلّ لسان وتثير كثيراً من التساؤلات لجيلٍ جديدٍ من الشباب العربي. تشّكل الوعي السياسي لهذا الجيل بين أحداث 11 سبتمبر 2001 وانتفاضات الربيع العربي سنة 2011. تزاوج في هذه الحقبة صعود تيارات الإسلام السياسي والتبشير الغربي بالليبرالية بسبب تضافر أجواء الانفتاح السياسي النسبية التي سمحت بها بعض الحكومات العربية مع انفتاح مساحات تعبيرٍ سياسي غير مسبوقة في شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية. كان هذا السياق الذي بدأتُ أقرأ فيه بِنَهَم الكتابات الشهيرة في مرحلة النهضة الأوروبية، ومنها "رسالتين في الحكومة المدنية" و"رسالة في التسامح" لجون لوك، ومؤلفات جون ستيوارت مل وفريدريك فون هايك وجون رولز. فهمتُ القليل واستلغزتُ الكثير. عرفتُ بمرور الوقت أن فهم هذه الكتابات يتطلب معرفةً لا بالفلسفة والنظرية فقط، ولكن بالتاريخ أيضاً.

في هذا الوقت تعرّفتُ على كتابات بول كان، ليس منظراً ليبرالياً وإنما ناقداً الليبرالية. كنتُ مهتماً بقراءة نقد الليبرالية أكثر من اهتمامي بالأدبيات الليبرالية نفسها، لسببين. أولهما سجالي، ففي أجواءٍ ثقافية يسودها الجدل الإسلامي العلماني، كان من الضروري استيعاب حجج الطرفين العقلية ونقدهما الموجه لبعضهما البعض على أساسٍ يتجاوز سلطة النصوص الدينية. أما السبب الثاني فكان معرفياً. فقد تعلمتُ بعد تجربةٍ طويلةٍ مع الأدبيات النظرية أن نقد النظرية ربما يُسهم في إضاءتها وبيانها أكثر من شرحها والدفاع عنها. يحتاج الناقد إلى تحليل النظرية واكتشاف تكوينها التاريخي والتفتيش عن تناقضاتها الداخلية التي تهدد اتساقها وعن الجذور النظرية للانحرافات التطبيقية التي ارتبطت بها. هكذا يمكن فحص النظرية ورؤيتها في تكاملها المعقد لا في دعايتها المبسطة التي تخفي بقدر ما تعلن. وهذا في ظني سرُّ ولعِ كثيرٍ من المثقفين العرب بأعمال القانوني الألماني كارل شميت، الناقد الأبرز للنظرية الليبرالية في القانون مطلع القرن العشرين.

كان الفيلسوف السياسي الألماني كارل شميت طريقي إلى بول كان. ففي سنة 2015، قادني البحث في مفاهيم السيادة والشرعية والعلاقة بينهما في النظرية القانونية إلى أفكار كارل شميت التي قدّمها في كتابه "اللاهوت السياسي" المنشور سنة 1922. وبينما أنا منهمكٌ في هذا البحث وقفتُ على كتابٍ آخر يحمل عنواناً مشابهاً لكتاب شميت وهو "اللاهوت السياسي: أربعة فصول جديدة حول مفهوم السيادة" المنشور سنة 2011. حمل هذا المؤلَف اسم كان الذي عرفتُه آنذاك للمرة الأولى. ومن هذا الكتاب عرفتُ مؤلفاته الأخرى التي أثار عنوان أحدها اهتمامي:"بوتينغ ليبراليزم إن إتس بليس" (وضع الليبرالية في موضعها).

من هنا رحتُ أنقب وأفتش عنه. تخرّج بول كان في جامعة شيكاغو سنة 1973، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون سنة 1977. عمل مدة عامين بعد ذلك مساعداً قانونياً لقاضٍ في المحكمة العليا اسمه بايرون وايت، عيّنه الرئيس الديمقراطي جون كينيدي سنة 1962. بعد عمله في المحكمة العليا عاد بول كان إلى الجامعة أستاذاً للقانون سنة 1985 حتى شغل منصب أستاذ كرسي روبرت وينر للقانون والإنسانيات في جامعة ييل. عُرف كان بريادته منهجاً في الدراسات القانونية سمّاه المقاربة الثقافية للقانون، ويعني بها دراسة القانون بوصفه أحد العوامل التي تُشكّل المخيّلة الاجتماعية. نعني بالمخيّلة الاجتماعية مجموعة الفرضيات المُسبقة الكامنة في ذهننا، والتي تحدّد نظرتنا لما يجري حولنا في الفضاء الاجتماعي.

حاول كان في كتابه عن الليبرالية اكتشاف حدودها بدل دحضها أو نفيها. فهو يقول إن الليبرالية على حق تام، ولكن ضمن حدود عالمها المتشكل من الأفراد المتعاقدين على أساس القانون. لكن وراء هذا العالم الذي يحكمه العقل، ويبدو فيه البشر متشابهين ذواتاً تتشارك العقل الكوني، هناك عالم البشر متباينو الذوات بحكم تنوع التجارب الوجودية الخاصة التي تصنع لكل واحد تفرّده. في مقابل العقل تقف الإرادة التي تبحث عن المعنى وراءه. يخلص كان إلى أن عالمنا السياسي الذي نحيا فيه، أي عالم الدولة الحديثة، أساسه الحب لا التعاقد العقلاني الذي تزعمه الليبرالية. فتأسيس الرابطة السياسية أو الدولة لا ينبع من خيارٍ عقلاني يقرّره الأفراد على أساس مصالحهم، كما يتخيّل منظرو العقد الاجتماعي الليبرالي مثل جون رولز، وإنما تتأسس الرابطة السياسية على الشعور بالانتماء المشترك إلى وجودٍ سياسي والحب المتبادل بين الأفراد على أساس هذا الانتماء واستعداد كل منهم للتضحية في سبيل ذلك الوجود الجمعي. وبدون ذلك لا يمكننا أن نفهم تضحية الفرد بنفسه في سبيل الجماعة السياسية التي ينتمي إليها، فلا عقل يمكنه أن يبرر ذلك وإنما فقط الإرادة الحرة التي تولد من تجربة الحب.

لم أعلم وأنا أتعرف على أفكار كان أني سأعود إليها بعد سبعة أعوام لأترجمها إلى اللغة العربية. بدأ الأمر من محادثةٍ نصية في فبراير 2023 مع الصديق الكاتب محمد طلبة رضوان عن كتب النظرية السياسية المهمة التي لم تُترجم. قادت تلك المحادثة إلى اتصالٍ مع نواف القديمي، مالك الشبكة العربية للأبحاث والنشر، عرض عليّ فيه ثلاثة أعمال أختار منها ما أريد ترجمته. كان من بينها كتاب "اللاهوت السياسي". لم أتردد كثيراَ في اختيار الكتاب. أدركتُ مبكراً أن تجربة الترجمة هنا ستتحول إلى مغامرةٍ معرفية مع عملٍ أُدرك الآفاق البعيدة لوعوده النظرية.

عندما تحدث كارل شميت عن اللاهوت السياسي، كان يقصد اكتشاف تناظر المفاهيم بين بنية الدولة الحديثة والبنية اللاهوتية الدينية. يقول شميت في مقدمة الفصل الثالث من كتابه عن اللاهوت السياسي: "إن كل المفاهيم الأساسية في النظرية الحديثة للدولة هي مفاهيم لاهوتية مُعَلْمَنة". فمفهوم السيادة مثلاً الذي يتأسس عليه تصوّرنا الحديث للدولة، صاحبة الحق المطلق في الحكم وإصدار القانون ضمن إقليمٍ معيّن، مفهومٌ تعود جذوره بحسب شميت إلى التصوّر المسيحي للإله صاحب السيادة المطلقة، أي الحق المطلق في حكم الكون وإصدار الأوامر للبشر. طرح كارل شميت نظريته في التناظر البنيوي بين الدولة الحديثة والتصوّر اللاهوتي في إطار نقدِ التصوّر الليبرالي للسيادة والدولة والقانون. ذلك أن خطيئة التصوّر الليبرالي الرئيسة في هذا المجال، بحسب شميت، هي إغفاله مركزية مفهوم السيادة في بناء الدولة ودستوريتها، وفي وعي الفعل السياسي لها سواء في تأمين الاستقرار في الداخل أو في حماية الدولة في وجه التهديد الخارجي. ترى الليبرالية أن الأولوية لحكم القانون ومبدأ الشرعية الذي يربط حق السلطة في الحكم بالتزامها بالمرجعية القانونية الدستورية. لا تعطي الليبرالية بذلك، وفقا لشميت، تقديراً كافياً لأولوية حماية كيان الدولة من التهديد الخارجي أو حتى الداخلي، مثل حالة الحرب الأهلية أو النزعات الانفصالية، عندما يتطلب ذلك تعليق القانون أو الدستور بإعلان حالة الطوارئ مثلاً وهو ما يسمّيه شميت "حالة الاستثناء".

يُخَلّص بول كان في كتابه عن اللاهوت السياسي أطروحةَ شميت من سياقها الدستوري الألماني الخاص ويعاين جوهرها ويفضّ أُسسها النظرية. وما ينتهي إليه هو تأسيس جديد لنوعٍ من الوجودية السياسية والقانونية لا تختزل الوجود البشري بالعقل، بل تفسح مجالاً نظرياً لعناصر الإرادة والقرار والشعور. فالإرادة البشرية لا يمكن تحديدها عبر أي تحليلٍ عقلي. فأنا أريد أن ألعب كرة السلة لأنني أريد ذلك، وليس لأن كرة السلة مهارة مهمة أو ممتعة أو تحافظ على اللياقة الجسدية. قد يكون الركض أنفع للياقة الجسدية، وقد تكون كرة القدم أمتع، وقد تكون السباحة مهارةً أهم. يسهم التحليل العقلي هنا في تحديد الإرادة، لكن الإرادة لا تستنفد في التحديد العقلي، وإنما يبقى فائض إرادة غير معللٍ. ففي المثال السابق، قد يكون اختياري لعب كرة السلة مبرراً بتحليلٍ عقلاني هو أنني طويل القامة مثلاً، لكن طول القامة يظلّ مجرد عاملٍ في تحديد الإرادة، ورغبتي في لعب كرة السلة لم تتأسس على مجرد وجود ذلك العامل. نفس الأمر يحدث مع القرار. فأمام كثيرٍ من المواقف التي نواجهها في الحياة يكون علينا أن نتخذ قراراً. وعندما نقرر مثلاً أن نختار بين جامعتين، تؤثر العوامل العقلية المختلفة في توجيه القرار، لكن تبقى لحظة اتخاذ القرار متجاوزة التوجيهَ العقلي بوصفها فائضاً من الاختيار الحر.

يبدأ بول كان بتحليل العبارة الافتتاحية الشهيرة من كتاب "اللاهوت السياسي" لكارل شميت. يقول شميت في افتتاحيته إن "السيد هو من يقرر الاستثناء". هناك ثلاثة عناصر أساسية في العبارة وهي السيد والقرار والاستثناء. تخلق هذه العناصر بنيةً تقابل البنية القانونية التي تطرحها الليبرالية وتتلخص في عبارةٍ مقابلة هي "القاضي يطبق القانون". المقابلة واضحة، فالسيد مقابل القاضي والقرار مقابل التطبيق والاستثناء مقابل القانون. تُناظر تلك البنية التي يطرحها شميت البنية اللاهوتية التوحيدية: "الإله يخلق المعجزة". الإله هنا يقابل السيد والخلق يقابل القرار الذي لا تطبيق فيه لأية قواعد معدّة مسبقاً ذلك أن الفعل الإلهي فعل حر والمعجزة لا تخضع لأي قانون تشريعي أو طبيعي. فعندما يكون كل شيء قابلاً للتفسير الطبيعي، يختفي الإيمان بالإله الذي لا تصبح هناك حاجةٌ إلى وجوده. أما اللاهوت فيبدأ في اللحظة التي نسلّم فيها بوجود الأمور الإعجازية. وكون الإعجاز يقتضي غياب القانون لا يعني أنه فوضوي، إنما يعني أنه استثناء من قاعدة. أي أن المعجزة تفترض وجود قانون طبيعي هي استثناء له، وبنفس الطريقة يفترض قرار الاستثناء أن هناك قانوناً يعلّق في حالة الاستثناء.

بسبب هذا التقابل بين السياسة واللاهوت، يستحضر بول كان نقاشات لاهوتية محضة، لكنها ذات آثار كبيرة، على فهمنا للسياسة اليوم. ففي هامش الفصل الأول من كتابه "اللاهوت السياسي"، يشير كان إلى قراءة الفيلسوف الأمريكي مايكل غيليسبي في كتابه "الجذور اللاهوتية للحداثة" الصادر سنة 2008 للثورة الاسمية في اللاهوت المسيحي في القرون الوسطى. والمقصود بالثورة الاسمية الموقف الرافض وجوداً واقعياً لكلياتٍ مشتركة للأشياء. فالنظرية المقابلة للاسمية رأت أن كون سعد بشراً وكون عمرو بشراً يعني أن هناك شيء مشترك بينهما اسمه "البشرية"، وهذه الكلية المشتركة هي التي تتيح لنا تعميم الأحكام بين الأجزاء. فنحن نرى قطعة الحديد هذه تتمدد بالحرارة، ولأنها تشترك مع قطعة الحديد تلك في "الحديدية"، فنستطيع أن نقول إن القطعة الأخرى قابلة للتمدد بالحرارة أيضاً. فيصبح من الصعب استنتاج القوانين والعلاقات السببية بين الظواهر الطبيعية بلا افتراضِ وجودٍ واقعي لهذه الكليات.

إلا أن اللاهوتيين الاسميين، وعلى رأسهم اللاهوتي الإنجليزي ويليام الأوكامي المتوفى سنة 1348، أنكروا أن لهذه الكليات وجوداً واقعياً. فالموجود واقعياً هي قطع حديد، ولكن ليس هناك وجود واقعي لكلية "الحديدية". فالحديدية هنا ليست إلا مجرد "اسم" نطلقه على ما نعتقد أنه مشترك أو كلّي بين آحاد وأعيان الأشياء التي نراها حولنا. وبنظر غيليسبي كان هذا الإنكار للكلّي ضرورياً في نظر الاسميين لحماية الرعاية الإلهية، أي احتياج الوجود المستمر إلى التدخل الإلهي، فما من كلّي يضمن هذا الانتظام خارج الإرادة الإلهية.

سألني بول كان عندما التقيته عن استقبال الكتاب، حسب وصفه، خارج إطار التقليد اليهودي المسيحي. أجبته أن هناك تقارباً كبيراً بين اللاهوت الإسلامي والمسيحي واليهودي. في هذه القضية مثلاً، تقترب النظرية الاسمية في اللاهوت المسيحي من نظرية الكسب الأشعري وتطورها عند الغزالي لجهة موقفهما من الفعل الإلهي المتجدد في الكون. اعتقد أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 936 أن الإنسان لا يفعل شيئاً، وإنما تقترن إرادته بفعلٍ إلهي مباشر يخلق مفعول تلك الإرادة، ومن ثم فإن الإنسان يظلّ مستحقاً للثواب والعقاب على ما يريده، لكنه يظلّ مع ذلك خاضعاً وليس حراً حريةً مطلقة من ناحية الفعل في مواجهة القدرة الإلهية. تطورت تلك النظرية لاحقاً على يد أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 1111 إلى تعليقِ السببية على التدخل الإلهي المباشر. فالحرارة لا تتسبب مباشرة في تمدد الحديد، إنما لا بدّ من توسط الخلق الإلهي، أي أن الإله يخلق التمدد حين تقترب قطعة الحديد من الحرارة.

تسمح لنا فكرة المعجزة برؤية المحبة الإلهية والعفو والمغفرة. فالإله يتدخل لينقذ من يحبّهم، ويعفو عمّن يخطئ. يعلق القانون الطبيعي ويستثنى الذنب الشريعي بفعل المحبة الإلهية. لا يقوم الوجود في العالم على العدالة أو القانون أو الشريعة فحسب، وإنما يقوم مع ذلك على الحب الإلهي والرحمة. فالوقوف عند العدالة والقسط والشريعة، يقود إلى إلحاق العقاب بالإنسان الخاطئ بطبيعته، وهو ما يؤدي إلى تدمير العالم. لكن الإله الرحيم الذي يحب الإنسان، يعفو ويغفر ويصفح بقدر ما يثيب أو يجزي، وهو ما يسمح باستمرار العالم وإنقاذ الإنسان رغم أخطائه. كذلك لا تتأسس الدولة ذات السيادة بفعل القانون والتعاقد فحسب، وإنما قبل ذلك على الانتماء والحب والاستعداد للتضحية المطلقة بالنفس. يرتحل المقدس من السماء ليحلّ في الدولة، لكنه لا يموت أبداً.

جرت العادة في المنظور القانوني على اعتبار تعطيل القانون ضرباً من ضروب الفساد لا شكلاً من أشكال الرحمة. لكن نموذجاً مختلفاً في نظام الإنصاف عرفته الملكية البريطانية في العصور الوسطى ربما يوضح المقصود. كان للملك في تلك الفترة، وفقاً للمؤرخ الألماني إرنست كانتوروفيتس في كتابه "ذا كينغز تو بوديز" (جسدا الملك) المنشور سنة 1957، جسدان هما الجسد الطبيعي والجسد السياسي. من هذه الناحية، كان الملك على رأس النظام القضائي الذي يطبق القانون العام وفي الوقت نفسه على رأس المحكمة الاستشارية الملكية التي عرفت في إنجلترا وامتلكت سلطة قانونية موازية لنظام القانون العام. فهي تصدر أحكامها باسم الملك أيضاً لتحقيق الإنصاف في الحالات التي يخفق القانون فيها في ضمانه. يضمن الإنصاف اعتبار عينية كل حالة وعدم إخضاعها للقاعدة العامة التي تسري على الجميع دون تمييز مما قد يجعلها عمياء عن الخصائص العينية.

يتصادم هذا الفهم الواقعي للقانون والإرادة والاستثناء مع المدرسة الوضعية القانونية. ينطلق مؤسس هذه المدرسة، وهو القانوني النمساوي هانز كلسن المتوفى سنة 1973، في نظريته الخالصة للقانون من التمييز الشهير عند ديفيد هيوم بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، فلا يمكن اشتقاق الثانية من الأولى. لنأخذ مقولة أخلاقية مثل توقير الكبير. إن مجرد افتراض شخصين أحدهما كبير والآخر صغير لا يمكننا عقلاً من استنباط أخلاقية احترام الصغير الكبيرَ. لذلك تبقى هناك مسافة فاصلة لا يمكن رأب صدعها بين ما هو كائن، شخصين بعمرين مختلفين، وما ينبغي أن يكون، أن يقوم الأصغر بتوقير الأكبر. وانطلاقاً من هذا التمييز، يرى كلسن أن القانون يكتسب شرعيته من اشتقاق كل قاعدة قانونية من قاعدةٍ سابقة عليها إلى أن نصل إلى قاعدة أساسية عليا هي في حدّ ذاتها مصادرة لا صلة لها بأي سلطة سيادية موجودة. تقود هذه النظرية إلى إشكاليتين، الأولى إشكالية تطبيق القاعدة. فعند تطبيق القاعدة قد ينشأ خلاف عن تأويلها، ويحتاج هذا الخلاف إلى قرار ليُحسم. هنا يصمت كلسن تماماً. الإشكالية الثانية هي إشكالية الإلزام القانوني. فمن أين يأتي هذا الإلزام الذي يتخذ شكل الأمر؟ أليس من الضروري أن يكون هناك آمر؟ تعيدنا تلك الإشكالية مرة أخرى إلى اللاهوت الأشعري: من أين تكتسب الأوامر الإلهية حسنها؟ ليس من حسنها الطبيعي، وإنما من محض الآمرية الإلهية بها.

حتى يتأسس كيان الدولة القانونية، يتطلب قراراً استثنائياً بتأسيس الدولة أو بالانفصال عن حالة الطبيعة. ففي هذه الحالة الافتراضية التي تصوّرها فلاسفة التنوير، يحيا الأفراد في الطبيعة بدون سلطة أو منظومة قانونية. افترض الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز المتوفى سنة 1679 أن حالة الطبيعة ستكون حالة من الصراع الدائم حتى تقوم السلطة القادرة على لجم الصراعات الفردية. أما مواطنه جون لوك المتوفى سنة 1704 فرأى أن حالة الطبيعة كانت حالة من السلام والتعايش المشترك، لكنها تطلبت المنظومة القانونية للفصل بين الخلافات المدنية. نجد في كلتا الحالتين أن الانتقال إلى المجتمع السياسي أو الدولة يتطلب لحظة تعاقد يسلّم فيها الأفراد بشرعية سلطة أو منظومة قانونية، وهي لحظة قرار يمكن أن يكون لها أساس عقلاني، لكنه لا يكفي وحده لتأسيس الرابطة السياسية.

لا يقتصر دور القرارات في الحالات الاستثنائية على لحظة التأسيس هذه، بل يمتدّ ليشمل أيضاً الحالات التي يُضطَرُ فيها إلى تعليق القانون وإعلان حالة الطوارئ عندما تكون الدولة مهددة سواء من الداخل أو من الخارج. إن القانون، حسب هذه المدرسة، لا ينشأ إلا بقرار، سواء كان قرار السيد المؤسس للدولة في لحظة الثورة، أو عندما يقوم القاضي بتطبيق القانون. فكما أن كل لحظة في استمرار العالم تتطلب التدخل الإلهي لحفظه والقيومية فيه، فإن كل لحظة في تطبيق النظام القانوني تتطلب إرادة حرة متجسدة في قرار. بتعبير بول كان، إن القرار لا يؤسس القانون فحسب، إنما يتخلل النظام القانوني في كل لحظة. يظهر ذلك في فضاء الحكم القضائي الذي ينفتح عند تطبيق القاعدة.

لا يحاول كان في اللاهوت السياسي الدفاع عن موقفٍ سياسي مناهض للديمقراطية الليبرالية على غرار كارل شميت. وإنما يسعى إلى تزويدنا برؤيةٍ أشمل لا تغفل البنية العامة للدولة الحديثة التي يحددها مفهوم السيادة وتكتسب الدولة به سلطاناً نافذاً على مواطنيها. تلفت تلك الرؤية نظرنا إلى أمرين قد يبدوان متناقضيْن، لكنهما ضروريان لتحقيق التوازن في تلك الدولة. فمن ناحية، يحتاج الكيان السياسي إلى تأكيد متجدد للسيادة الشعبية التي تؤسس الكيان السياسي وتبرر التضحية في سبيله والتماسك بين أعضائه. ومن ناحية أخرى، فإن تلك السلطة السيادية يجب إخضاعها دائماً لرقابة صارمة لضمان ألا تتجاوز حدودها نحو الاعتداء على الحقوق الفردية وإهدار القانون.

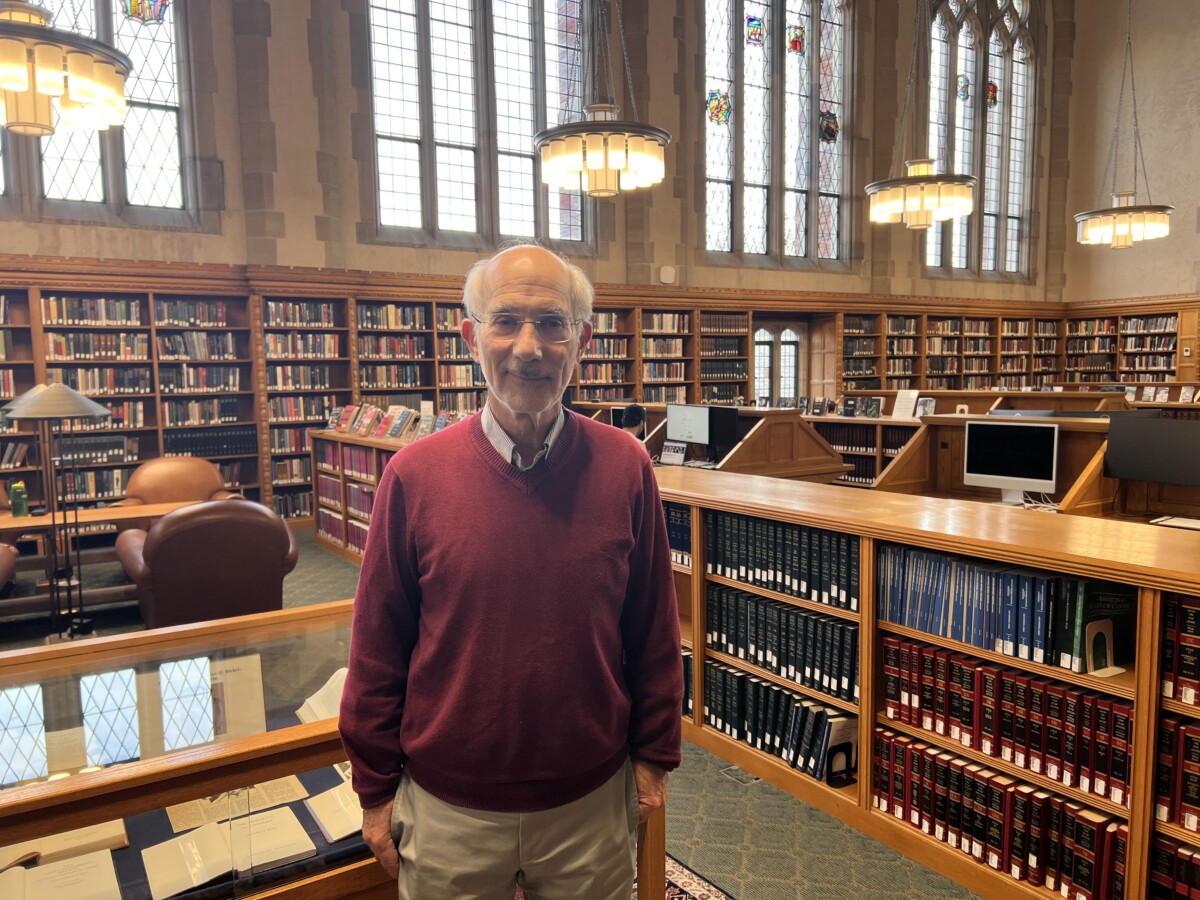

وصل القطار إلى محطة مدينة نيوهيفن قرابة الظهر. المدينة صغيرة جداً تتوسطها وتهيمن عليها جامعة ييل. وقفت أمام السور المحيط بالجامعة متأملاً هذه التحفة المعمارية القوطية التي تعود إلى مطلع القرن التاسع عشر. التقيت بالدكتور كان صدفة أمام مبنى ستيرلينغ التاريخي مقر كلية ييل للقانون، فكلانا قد استبق الموعد إلى مبنى الكلية بنصف ساعة. صعدنا سوياً وفاجأني الرجل بدماثته الشديدة.

كان أول أسئلتي له متصلاً بكُنْه حقل الدراسة الثقافية للقانون. أجابني بأنه لا يرى "في القانون مجموعة من القواعد يتبناها بلد معين ويطبقها، إنما منظوراً معيناً للاجتماعي والسياسي". تابع بعد ذلك بقوله: "إننا نسأل عن أي شيء أهو قانوني أم لا؟ وهو سؤال يختلف عن سؤال أهذا الفعل جيد أم لا؟ لذلك، فإن القانونية تمثل إطاراً من بين مجموعة أطر أخرى لفهم الطبيعة المعيارية لمجتمعنا، وتحاول المقاربة الثقافية للقانون أن تصل إلى الشروط التصورية التي تؤسس هذا المنظور. بمعنى كيف يحدد القانون خيالنا الاجتماعي، وبطريقة أبسط، كيف يؤثر القانون على رؤيتنا للمكان والزمان والذات".

ضرب بول كان المثال التالي حتى يوضح المقصود بكلامه: أنت تسير في الشارع وتحمل منديلاً، وتفكر لوهلة في إلقائه في الشارع ثم تتردد. هناك مجموعة من المفاهيم التي يستخدمها ذهنك للتفكير في الأمر، فأنت تفكر في أن المجتمع سيتأذى من إلقاء القمامة في الشارع، وتفكر في أن ذلك قد يكون ممنوعاً في القانون في هذا البلد وربما تدفع غرامة، وتفكر من جهة أخرى في أن الحكومة تقصر في واجبها ولا تضع سلّات قمامة في الشارع، لذلك هي من تتحمل المسؤولية. لدينا هنا مجموعة من المقولات الضمنية التي لم تفكر فيها أصلاً، وهي كالتالي: "هناك صلة بيني وبين الآخرين الذين يعيشون معي في ظرف معين، ونسمي تلك الصلة مجتمعاً"، و"هناك قانون تنفذه أجهزة الحكومة ويتضمن عقوبات على أشكال معينة من السلوك"، و"هناك حكومة عليها أن تقوم بأدوار تجاه المجتمع هي واجبات عليها". هذه المقولات الضمنية التي لا تستدعيها للمساءلة في كل مرة تفكر فيها، رغم أنها شرط أساسي لتفكيرك في الأمور، هي المخيلة الاجتماعية.

الفكرة القانونية هي أحد عوامل تشكيل المخيلة الاجتماعية. ففكرة الدستور مثلاً تساهم في تشكيل المخيلة الاجتماعية التي لا ترى في الحاكم ولياً للنعم، وإنما موظفاً عمومياً مسؤولاً أمام القانون. وفكرة القانون نفسها بغض النظر عن محتواه تشكل لدينا مخيلة اجتماعية تعتقد أن حرية الفرد مكفولة طالما أنه لم يتورط في مخالفة القانون، لذلك عندما نرى شخصاً يقتاد شخصاً في الشارع، فإننا نفكر في الموضوع وفقاً لتلك المخيلة، فنرى أن ما يحدث هو إما عملية قبض قانونية على شخص خالف القانون، أو عملية اعتداء على حرية شخص من قبل شخص آخر لا يلتزم بالقانون.

انتقل الحديث للتمييز بين الدراسة الثقافية للقانون التي يقدمها بول كان والدراسة السائدة للقانون في الولايات المتحدة وأوروبا. يرى كان أن الدراسة السائدة في أغلبها دراسة محتوى القانون. فهي تحاول الإجابة عن سؤال فحواه "ما القانون الذي يجب وضعه لضبط الإشكالية الفلانية؟"، ولذلك تدرس مصادر القانون مثل السوابق القضائية والقضايا واللوائح والتشريعات". أما الدراسة الثقافية للقانوني فهي محل جدل داخل كلية القانون "لأنها لا تدرس محتوى القانون، ولا تحاول الإجابة عن سؤال ما الذي ينبغي أن يكون عليه القانون؟". يقول كان ضاحكاً: "لقد اتُهِمت وهوجمت بسبب قولي إن أساتذة القانون الذين يدرسون المحتوى لا يدرسون القانون، وإنما يمارسون القانون، لذلك فهم أنفسهم يمثلون موضوعاً للبحث بالنسبة لي".

وللتشديد على التمايز بين دراسته الثقافية للقانون والدراسة السائدة للقانون، يضرب بول كان مثلاً بدراسة الدين ويقول: "اعتدت أن أستخدم هذه المناظرة باستمرار، فالدراسة الأنثروبولوجية للدين ليست هي دراسة محتوى الدين أو شعائره. لذلك يكون لدينا في الجامعة قسم لدراسة الدين، وقسم للاهوت. لدينا ما يقابل قسم اللاهوت في كليات القانون، لكن ليس لدينا ما يقابل قسم دراسة مفهوم الدين في كليات القانون، أي قسم لدراسة مفهوم القانون". ولكن ماذا عن التخصصات الأخرى التي تدرس الدين من الخارج مثل العلوم السياسية وعلم الاجتماع؟ يقول كان إن القائمين والقائمات على هذه التخصصات "لا يدرسونه طريقةً مستقلة لتصور العالم، فما يهمهم في الظاهرة القانونية هو السلطة والصراعات على السلطة، وليس دور القانون في بناء المخيلة الاجتماعية".

بدا لي كان فيلسوفاً أكثر منه أستاذاً للقانون. وعندما سألته عن ذلك أجاب: "حصلت على الدكتوراه في الفلسفة قبل أن آتي إلى كلية القانون، وكنت مهتما بسؤال كيف نفكر. وهو السؤال الذي طرح على طول تاريخ الفلسفة، لكنه حظي باهتمام خاص من قبل إيمانويل كانط". كان اهتمام الفلاسفة منصباً على البنية الذهنية للعقل البشري، لكن هذا السؤال اليوم أصبح مثار اهتمام علم الاجتماع وعلم الإنسان. يقول بول كان: "أعتقد أن فيلسوفاً مثل [الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي ميشيل] فوكو مهم جداً في مسألة فهم العلاقة بين تصورنا لأنفسنا وبين المؤسسات والسجون ومفاهيم الجنون. كيف نفهم دور كل ذلك في تشكيل فكرتنا عن أنفسنا، التي ستعيد بدورها تشكيل رؤيتنا لجميع الأشياء؟".

عندما سألته عمن أثّر فيه من المفكرين إلى جانب فوكو، ذكر مجموعة من الأسماء. أهمها الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور، المولود سنة 1931، صاحب مفهوم المخيلة الاجتماعية. وكذلك ذكر اسم عالم الأناسة الأمريكي كليفورد غيرتز (1926-2006) الذي "يحاول عبر دراسة الأنثروبولوجية الإجابة عن سؤال كيف يتأسس العالم؟".

لا ينبغي مع ذلك الخلط بين المقاربة الثقافية للقانون في طرح بول كان والمقاربة الاجتماعية للقانون التي تدرس العلاقة بين القانون والمجتمع. يتبنى كان في المقابل مفهوم المقاربة الاجتماعية للمفاهيم القانونية، ويعتقد أن المفاهيم القانونية لا تنشأ بفعل تأثير اجتماعي معين ولا تقوم بالتأثير في المجتمع مباشرةً. أي أنه يرفض النسختين المؤسستين لعلم الاجتماع، النسخة المادية في العلوم الاجتماعية التي تُعزى غالباً إلى كارل ماركس، وترى أن الوقائع المادية أو الاقتصادية هي التي تحدد الأفكار، والنسخة الثقافية في العلوم الاجتماعية التي تُعزى إلى ماكس فيبر، وترى أن أفكارنا الثقافية هي التي تحدد مسار التطور المادي للمجتمع. في الواقع، إن أفكار ماركس وفيبر لم تكن بهذا الشكل من التبسيط، إلا أننا نستعمل تلك الصور المبسطة هنا بغرض الشرح بالمقارنة لا أكثر. يرفض بول كان تلك السببية الاجتماعية في نسختيها. فالأفكار لا تسبب الوقائع المادية، والوقائع المادية لا تسبب الأفكار. ويرى أن الأفكار والممارسات لا يشكلان جانبين من قسمة وجودية صارمة. فالأفكار هي نفسها تتولد بممارسات، والممارسات الاجتماعية تتضمن بداخلها أفكاراً، وبالتالي فإن الأفكار والممارسات يتفاعلان باستمرار جدلياً لا سببياً. تنشأ الأفكار في إطار تفاعل مستمر مع أفكار أخرى ليست لأنها نتائج عمليات استنباط محددة، وإنما نتاج عملية محاورة مستمرة، أو بوصفي لها بأنها "علاقة جدلية".

عندما تتوفر لدينا شبكة من المفاهيم، فإن علينا أن ندرسها في إطار مفاهيم علم الاجتماع. أي ليس نتيجةً لأفكار سابقة أو انعكاساً لممارسات اجتماعية، وإنما علينا أن ندرسها على بعدين. البعد الأول هو البعد السلالي ويتضمن نوعاً من تقصي جذور المفهوم وسلالاتها ليس على أساس رد المفهوم إلى مفهوم سابق، وإنما لاكتشاف المعاني العالقة من المفهوم السابق في المفهوم اليوم. عندما ندرس مثلاً مفهوم الدولة، فإننا ندرك بالتأكيد أن مفهوم الدولة في قولنا "الدولة المصرية الحديثة" يختلف عن مفهوم الدولة في قولنا "الدولة العباسية"، لكن دراسة مفهوم الدولة في مقولة "الدولة العباسية" يساعدنا على سبر جوانب من مفهوم الدولة الحديث ربما تكون غائبة عنا بلا ذلك البحث. إن فكرة السلالية إذن لا تفترض أن المفهوم يشتق من مفهوم سابق أو يتطابق معه، وإنما أن المفهومين يتعالقان، فهناك جوانب من المفهوم القديم تبقى عالقة في المفهوم الجديد.

البعد الآخر لدراسة المفاهيم هو البعد المعماري أو التناظري. فكل مفهوم لا يمكن أن يفهم بمعزل عن المفاهيم الأخرى التي تشكل معه معماراً نظرياً معيناً. لنقل مثلاً مفهوم الحرية. إن تحليل هذا المفهوم وتحديده يتطلب اليوم بالتأكيد النظر في علاقته مع مفاهيم أخرى كمفهوم الدولة ومفهوم القانون ومفهوم الفرد ومفهوم الملكية الخاصة ومفهوم العامل الحر الذي يبيع قوة عمله. بدون ذلك، فإن معرفتنا بمفهوم الحرية تبقى معرفة معجمية، كأننا نحفظ تعريفاً للمفهوم دون أن نعي بنيته النظرية وما تقتضيه وتتطلبه على مستوى النسق الاجتماعي ككل. ويمكن أن يساعدنا ذلك على استيعاب المعاناة الثقافية والاجتماعية التي نجدها في العالم العربي عند التعامل مع كثير من المفاهيم كمفهوم الدولة مثلاً بلا وعي بنيتها النظرية، فتُصورُ الدولة هنا أنها مطابقة مثلاً لهذا العاهل، وتُصورُ الدولة هناك أنها مطابقة مثلاً لتلك المؤسسة بعينها، دون وعي صلة مفهوم الدولة بمفاهيم أخرى كمفهوم القانون مثلاً.

إحدى القضايا التي علق عليها بول كان هي حكم محكمة ولاية كولورادو في ديسمبر 2023 بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الرئاسية. كتب كان ناصحاً المحكمة العليا بعدم إلغاء حكم كولورادو. لم يكن دافعه الرغبة في إقصاء ترامب من السباق، وإنما الخوف من أزمة دستورية مقبلة حال إدانة ترامب في قضية محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات في يناير 2021، وهي القضية المرفوعة في ولاية جورجيا، والمرجح أن يدان فيها ترامب في اتهامات ينص القانون على معاقبتها بالسجن. حذر بول كان من أن القانون الأمريكي لا يتضمن تحصيناً للرئيس من المحاكمة والعقوبة في الجرائم الجنائية، ومن ثم فإن هذا سيخلق أزمة دستورية حال إدانة الرئيس القائم في الولايات المتحدة والحكم عليه بالسجن أثناء فترة ولايته. لم تستجب المحكمة العليا لنصيحة بول كان، وألغت في أبريل الماضي حكم كولورادو ما سمح لترامب بالظهور على بطاقة الاقتراع في الولاية، وما زلنا في انتظار مجريات قضية جورجيا التي يرجح كثيرون تعليقها إلى انتهاء ولاية ترامب الحالية.

لم يخفِ كان عندما التقيته موقفه المناوئ ترامب فقال لي: "ترامب لا يعرف شيئاً عن القانون، إنه يفكر بعقلية التاجر الذي يبحث عن الربح المباشر في كل صفقة، وهو كذلك نرجسي تماماً، إنه يتصور أن القواعد لا تطبق عليه، ولا يقبل إطلاقا فكرة أنه مسؤول أمام القانون، أو أن القانون منفصل عن سلطته السياسية". قال أيضا إن "دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد الذي أذكر، والشخص الوحيد الذي أتصور أن يتحدث عن القضاة الذين عيّنهم بوصفهم قضاته". إن فكرة القانون من الأساس هي أنهم ليسوا قضاته. وهو يتوقع منهم أن يحكموا لصالحه لأنهم قضاته، وبعضهم يفعل ذلك كالقاضية في فلوريدا في قضية الوثائق، كان حكمه تافهاً". وملخص هذه القضية أن ترامب احتفظ بعد مغادرته البيتَ الأبيض بصناديق من الوثائق الفيدرالية في منزله في فلوريدا، ما يمثل خرقاً للقانون الأمريكي الذي يفرض تسليم هذه الوثائق. لكن القاضية إيلين كانون أبطلت المحاكمة بحجة أن تعيين المدعي جاك سميث الذي حقق في القضية لم يكن قانونياً. يتابع كان: "يعني هذا أن حكم ترامب سيشهد أزمات قانونية متلاحقة لأنه لا يهتم بالقانون، لذلك ستكون هناك قضايا بخصوص كل شيء". ضرب مثالاً على ذلك وعد ترامب الانتخابي بترحيل أحد عشر مليون شخصٍ. يقول كان: "ستكون هناك العديد من القضايا. وستكون هناك قضايا إذا حاول ملاحقة خصومه، وقضايا إذا حاول استخدام الجيش. قضايا مستمرة كالحال في ولايته الأولى". لا يخفي كان تخوفه من خضوع بعض القضاة لابتزاز ترامب، ويعود إلى فكرته أن القانون "الفيدرالي" أو الاتحادي لا يحصن الرئيس من الجرائم الجنائية، ولن يكون بيد المحكمة العليا حمايته إلا باختراع ثلة من القوانين المخصصة له، وينتهي كان إلى وصف المشهد بأسى قائلاً: "ستكون فوضى قانونية".

لدى اللاهوت السياسي ما هو أكثر من ذلك ما يقوله بخصوص فوز ترامب وصعود اليمين عموماً. يقول كان: "هذا هو نقدي للنظرية الليبرالية، فمن الضروري أن نفهم أن الدولة تخلق أفكارها الخاصة عن المقدس والمتعالي والمعنى النهائي. وهي تطالب الفرد بنفس ما يطالبه به الدين. الدولة في رأيي وريثة التقليد التوحيدي في الغرب، فقد حلت محله في حدود القرن التاسع عشر. مات الإله، لكن الشعب السيد حل محله. كان ما حدث انتقالاً فحسب. ويعني هذا أن علينا أن نحاول فهم رابطة الجماعة باعتبارها نوعاً من العاطفة الشهوانية، وفهم طبيعة المطلب السياسي للدولة الذي يتمثل في النهاية في التضحية".

لا يَعد بول كان احتلالَ الدولة تلك المكانة واقعةً سعيدة، بل يعدها "ظاهرة خطيرة جداً". ويوضح: "إن تاريخ الحداثة كما تعلم هو تاريخ من إراقة الدماء، وتذكر مثلاً الثورة الفرنسية. لقد قُتل في القرن العشرين الملايين والملايين من البشر باسم الدولة. هذا جنون. وبالتأمل في التاريخ الذي نشأت فيه، كان العالم بأكمله تحت تهديد الدمار الشامل بسبب السياسة. وأعني هنا ما الذي في السياسة يستحق محرقة نووية؟ يبدو جنونياً بالنسبة لي التهديد بتدمير العالم بسبب نزاع حول من يملك وسائل الإنتاج". يعود بول كان هنا إلى المناظرة مع الظاهرة الدينية. ويقول: "على مدى ألفي سنة، قتل الناس بعضهم بسبب مسائل جنونية، هل المسيح هو الرب أم ابن الرب. كل هذا جنوني، لكنه جنون الإيمان".

كان سؤالي الأهم عن كيفية حماية اللاهوت السياسي، أو ذلك الاحترام الواجب لفكرة السيادة الشعبية ومركزية القرار وأسبقية الحب والاستعداد للتضحية في تأسيس الكيان السياسي، من أن تتحول إلى مبررات لصعود القوى السلطوية واليمينية التي لا تعير اهتماماً للقانون والحقوق الفردية. يجيب بول كان: "يقع على عاتق أولئك الذين يريدون أن يدافعوا عن الدولة ولا يدمرون أنفسهم وأبناءهم أن يفهموا الدولة في إطار القانون، لأن القانون يلعب دوراً ضابطاً مقيداً على هذا العملاق النائم. نحتاج إلى تنويم هذا السيد النائم. علينا أن ننومه بأن نرى القانون تجسيداً للسيادة". يشرح كان فكرته قائلاً: "المشكلة والمسؤولية في العصر الحديث هي تكوين تصور سليم عن القانون ليراه الناس تجلياً للشعب السيد. فإذا فصلت القانون عن السيادة، تنشأ لديك مشكلات الليبرالية. فالقانون هو مجرد مجموعة من القواعد التي لا معنى لها بالنسبة للناس الذين يفرون للبحث عن المعنى المطلق".

يربط كان تحليله بما جرى في الولايات المتحدة. يقول: "أعتقد أن انتخابات الأمس هنا يمكن أن تفهم في هذا الإطار. فالفكرة الليبرالية عن دولة القوانين التي لا تخلق شعوراً كافياً بالمعنى لدى الناس يسمح بإمكانية التضحية، تهدمت". يعتقد كان أن الولايات المتحدة على وجه الخصوص لها في تجربتها التاريخية ما يسمح بالربط بين حكم القانون والسيادة الشعبية. يقصد بذلك تجربة الثورة الأمريكية ووضع الدستور: "الثورة هي تجلي السيد الشعبي. إنها مدمرة، مستقلة، مؤسسة على نفسها. فهي حضور المعنى المطلق. إنها تضحية. والدستور هو مجموعة من القواعد التي تحكم نظاماً آمناً سالماً. والدعوى هي أن الدستور نتاج الشعب، لذا علينا عندما ننظر في الدستور أن نرى الشعب السيد. وعلى غرار ذلك، علينا عندما نتطلع إلى الشعب السيد أن ننظر إلى الدستور. لذا، كان الاحتفاظ بالشيئين هو المهمة العظيمة للدستورية الأمريكية على مدى مئتي عام، لكنني أعتقد أن الدولة الحديثة قد تنفجر في أي لحظة".

لا يتعامل كان مع القانون مؤسساً للثقافة أو ناتجا عنها، وإنما تجلياً ثقافياً. ولذلك يقول أستاذا القانون نيل والكر من جامعة إدنبرة وماركو غولدوني من جامعة ييل، في افتتاحية العدد الذي خصصته مجلة القانون الألماني لعمل بول كان المنشور سنة مايو 2023، إن كان يتعامل مع بحثه في القانون ليس فرعاً من العلوم الاجتماعية، وإنما بحثاً في الإنسانيات. فهو يسعى إلى تشكيل أنثروبولوجيا فلسفية ترسم علاقة الإنسان بالقانون، ويتضح ذلك على نحو أخص في مفهومه للتضحية، وكيف تشكل التضحية المدفوعة بالحب أساساً للاجتماع السياسي.

إن رؤية كان للقانون على هذا النحو تفتح لنا أفقاً للتفكير في وضعنا مواطنين في الدولة الحديثة والعالم الذي يشكل القانون في صورته الحديثة أحد أركانه الرئيسة. وبهذا المعنى أيضاً يصح وصفنا لفلسفة بول كان بأنها نوع من الوجودية القانونية، ليس بسبب إفساحها مجالاً للإرادة بجانب العقل، وإنما أيضاً بسبب دفعنا للتفكير في المأزق الوجودي الذي نحياه في مجتمعاتنا الحديثة، وربما نلمسه نحن العرب على نحو أخص بحكم علاقتنا المعقدة مع الدولة الحديثة من جهة وتراثنا ما قبل الحديث من جهة أخرى.