تعرّفتُ على المبادرة في نهاية مايو 2024 عندما ظهر أمامي على فيسبوك مقطعٌ مصوّرٌ لسيّدة مصرية تحكي فيه عن مبادرةٍ إنسانيةٍ تعمل عليها تحت عنوان أحفاد الزيتون، وتوضّح كيفية تقديم طلبات التطوّع للمهتمّين والمهتمّات في "تقديم المساعدة لأطفال غزة" الذين وفدوا إلى القاهرة. رحتُ أبحث أكثر عن المبادرة، ومن دون إلمامٍ تامٍ بالتفاصيل، ملأتُ استمارة التطوّع وعدتُ إلى جدولي اليومي. لاحقاً في شهر أغسطس، هاتفني أخي ليخبرني عن تفاصيل المبادرة التي تبيّنها من تقريرٍ تلفزيوني، وحثّني على التواصل مع أصحابها. شعرتُ بالحماسة هذه المرّة، إذ تملكّتني رغبة في القيام بأمرٍ ما، وتقديم أيّ مساعدة في أيّ إطارٍ مُتاح.

ولأني أردتُ فسحةً تذكّرني بإنسانيتي، تواصلتُ مع أصحاب المبادرة. وبعد اطلاعي على التفاصيل الكافية، خُيِّرتُ ما بين رعاية الأطفال ومعاونتهم في الصفوف وبين تدريسهم. اخترتُ حينها الأولى بلا تردّد لمحدودية خبرتي في عالم التدريس. وهكذا، بدأت رحلتي مع مبادرة "أحفاد الزيتون".

تروي إسراء تفاصيل تلك المرحلة، وتقول للفِراتْس: "صرتُ أتردد على مكان إقامة السيدة كثيراً، تعلّقتُ بأبنائها الذين كانوا متشبثين بطيف والدهم العالق في قطاع غزة". تخبرنا إسراء أن أحدهم يعاني من الاكتئاب وهو لم يزل في عامه الثاني، فيلاحق والدته طيلة الوقت ويرتعد من أصوات الطائرات المدنية كلما مَرت في السماء. وتضيف إسراء: "في كلّ مرّة كنتُ أزورهم، كنتُ أرى أمّاً تتحايل على مرضها وتفتش في الوقت ذاته عن فرصةٍ تعليميةٍ لابنها الأكبر، فيغلبني الشعور بحتمية تقديمِ مساعدةٍ أكثرَ فاعلية".

انقضت الشهور وتعددت لقاءات إسراء مع عائلات غزيّة وافدة إلى القاهرة، ومع حلول شهر مارس 2024 تبادر إلى ذهنها خاطرةٌ ملحّةٌ مفادها "أن نجمع ما نستطيع من العائلات الفلسطينية في مساحةٍ مشتركةٍ آمنةٍ، ونحاول تعويض الأطفال عمّا عايشوه في غزة عن طريق العلاج بالفنّ". من هنا انطلقت فكرة مبادرة أحفاد الزيتون، في تعاونٍ مشترك بين إسراء وزوجها تامر.

تقول إسراء: "بدأت في تصوير مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلب فيه حاجتي لمدرّسين وأخصائيّين نفسيّين. ساورني قلقٌ خفيّ في البداية، سرعان ما تبدّد حين تقدّم اثنان وثلاثون متطوعاً في أربعٍ وعشرين ساعة، وبعد يومين أصبح العدد بالآلاف". وتؤكد إسراء للفِراتْس أنها سرعان ما بدأت تتواصل مع المتطوّعين لتنظيم الاجتماعات وإعداد المنهج التعليمي الفلسطيني، وتكفلت وزوجها تامر بالأمور القانونية وأبرزها الحصول على ترخيصٍ رسمي لتأسيس المبادرة. صوّرتْ إسراء مقطعاً جديداً بدأته بعبارة "لو إنتَ وليّ أمر طفل من غزة، الفيديو ده ليك"، في إشارة إلى أهالي أطفال غزة الذين يرغبون في المشاركة بالمبادرة. امتلأ ملف تقديم الطلبات بعد يومين فقط فوجب إغلاقه، لينتبه الزوجان إسراء وتامر إلى أن الوقت يداهمهما وأنهما لم يختارا بعد المكان المناسب ولم يجهّزاه. حُلّت تلك التعقيدات شيئاً فشيئاً حين جمعا المبلغ المطلوب من الأصدقاء الذين شاركوا قصة المبادرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهكذا ساهم معارف الزوجين باختيار المكان المناسب وجمع تبرّعاتٍ عينيّة كانت أساسيةً لانطلاق المشروع.

تحتفظ إسراء في ذاكرتها بقرار رجلٍ مصري يعيش في السعودية اختار تطوعاً أن يمضي إجازته القصيرة لمدة خمسة أيام في القاهرة ومساعدتهما هي وزوجها في طلاء المكان وتجهيزه. بعد مدةٍ وجيزة، اكتملت التجهيزات ودبّت الحياة في المكان، وقد اختار الزوجان أحد أحياء مدينة نصر في القاهرة ليحتضن المبادرة. وباتت جدارية لأمٍ متوشحة بالزيّ الفلسطيني، وتمسك بِيدَي صغارها، تستقبل الزائر لمقر مبادرة أحفاد الزيتون.

عن أسباب تطوّعه في المبادرة، يقول فراس لمجلة الفِراتس: "حسّيت لازم أكون فيها، خصوصاً أني في فلسطين كنت بتطوّع كتير مع الأطفال". وبالتالي احتضن فراس آلته الموسيقية المفضلة العود، وقرر تعليم الأطفال الموسيقى في المبادرة.

حين سألتُ إسراء عمّن التقتهم وألهموها لإنشاء المبادرة، استرسلتْ بالحديث عن مرح: "التقيتُها يوم التسجيل، وامتدت بيننا خيوط التواصل. أفصحت لي عمّا قاسته من خسارة أحبّائها في الحرب، وعن دراستها الصحافة وشغفها بها. لاحقاً، ستُلقي مرح ندوةً ثقافية حول الكتابة، ونُمسي أصدقاء".

راودني الفضول للحديث إلى مرح، التي حكت لي كيف سلبت منها إسرائيلُ أمَها واثنين من إخوتها، فيما أُصيب أخوها الثالث بجرحٍ عميق. تقول مرح: "إحنا ست خوات في البيت وأنا الكبيرة، عمري ثلاث وعشرين سنة، ويبلغ أصغرنا تسع سنوات".

تتابع مرح: "وفدنا إلى القاهرة لعلاج أخي، لكن القدر أبى إلا أن يستشهد في اليوم التالي من وصولنا متأثراً بجراحه. حين أُرغمنا على الخروج من المستشفى، بتنا وحدنا في إحدى الشقق، ثم عثرتُ على مبادرة أحفاد الزيتون مصادفةً. وفي الحقيقة، هوّنت الكثير علينا، شغلتنا وملأت فراغ أيامنا التي حضرت فيها صورة والدتنا بضراوة".

انكسر الصمت عند تحلّق الصغار حول طفلٍ بعينه صارخين به بينما كان يهمّ بتناول كيسٍ من البطاطا تصنّعه إحدى شركات المقاطعة. انتبهوا لوجودي واستداروا نحوي صائحين "ميس، كيف يجرؤ؟". رددتُ بنصف ابتسامة، قائلة: "لعلّها فرصة للنقاش حول كيف ننبّه صديقاً حين يقع في خطأ مماثل". مشهدٌ استدعى استرجاعي للّحظاتِ التي سبقت وصولي إلى المكان، حين ضللتُ طريقي واشتريتُ على عجلٍ عبوة ماء من علامةٍ تجارية تجدر مقاطعتها، فصارت شربة الماء التي تجرّعتها علقماً في فمي.

في بداية المشروع، استبدّت الرهبة بالصغار، كما حدثتنا إسراء وعددٌ كبيرٌ من المدرسين المتطوعين، ومعظمهم تحصّن بالصمت وتمنّع عن اللعب، وأجهش كثيرون بالبكاء لرغبتهم البقاء ملتصقين بإخوانهم في الصفوف المجاورة أو بأحد من أقاربهم.

شرعت جميلة، وهي إحدى الطالبات في المبادرة، تحكي عن افتقادها غرفتَها في غزة وخزانة والدتها المليئة بالفساتين، وألعابها التي توجّب عليها التخلّي عنها. غصّ صوت ابنة الثماني سنوات الهادئ وشردت دمعةٌ صغيرة لتصمت برهةً، قبل أن ترفع رأسها عالياً وتُكمل الحديث عن حَنينها إلى بيتها الذي انقصف.

أمّا ماجد ذو العشر سنوات، فقد أسرَّ لي: "في الأول كنت مكسّل، بديش أروّح المبادرة، بس لما رحت حسّيت كل اكتئابي خرج. كنت مبسوط، والمعلّمين لطيفين". وحين سألته عن حبّه للقراءة، ردّ عليّ بالفصحى، قائلاً: "شكَّلَتْ الكتبُ ملامحَ شخصيتي، جعلتني ما أنا عليه. امتلكتُ مكتبةً حلوة في بيتي، فيها كل أنواع القصص والروايات. كان نفسي تضلّ معاي لحدّ ما أكبر وتكون ضخمة". ويختم بلهجة أهل غزّة: "كانت الحاجة الوحيدة اللي بحبّها وبتشعرني بالفخر، بس مش مشكل، بقدر أسوّي غيرها".

على جدار أحد صفوف مبادرة أحفاد الزيتون الجانبية، عُلّق إعلانٌ عن مسرحيةٍ من كتابة ماجد وبطولته. أسأله أن يرويها، فيفعل مبتسماً: "تحكي المسرحية عن صف مشاغب، لا ينفك يثير غضب أستاذه. تثور ثائرته، فتفصله المديرة، وتعيّن مكانه أستاذاً جديداً. يضع التلاميذ غراءً لاصقاً على مقعده، فيلتصق به الأستاذ، وتعاقبهم المديرة باختبارهم في المنهج الدراسي بأكمله. وفي النهاية، يعود الأستاذ القديم، ويتصالح مع التلاميذ".

طبّبت الكتابة جرحاً صغيراً عند ماجد الذي سعى جاهداً ألا يلتفت إلى الوراء. في حديثي مع والدته، أميرة الريّس، أشارت إلى خجله وتأخره في الكلام حتى الخامسة من عمره تقريباً وأكدت أن الكتب كانت دائماً وسيلة تعويضية، حتى بعدما صار يتكلم. تستذكر أميرة يوم نزوحهم من منزلهم في غزة، وكيف وقف ماجد أمام كتبه المتراصة حائراً، ثم اكتفى باحضار كتاب قصص الأنبياء لابن كثير بعدما طلبت منه أن يُحضر خمسة كتبٍ فقط. تخبرني أميرة أن ماجد لم يستطع كبت دموعه حينها، قبل أن يعقد لاحقاً صلحاً مع الزمن بالغرق في تأليف مسرحية.

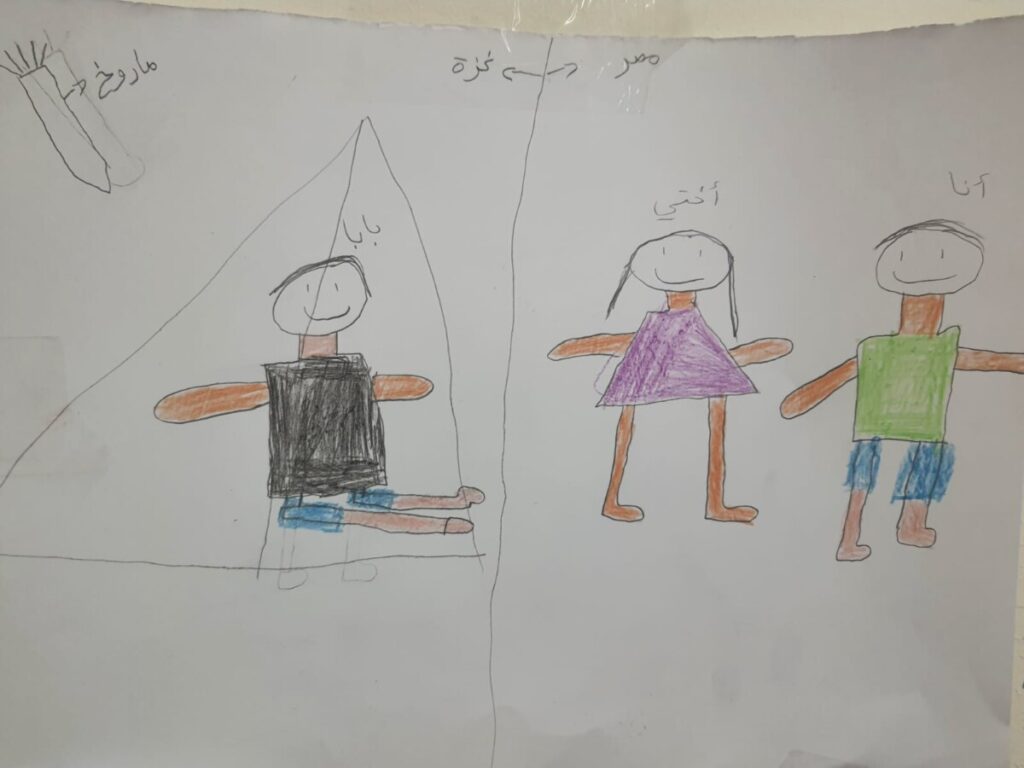

هذه المشاعر انعكست على رسومات الأطفال. أحد الأطفال وعمره أربعة أعوام استدعى رجلاً مذعوراً قابعاً داخل خيمة في غزة، أشار إليه بكلمة "أبي"، فيما يتهاوى نحوه صاروخ. وفي الشقّ الآخر من الصفحة رسم نفسه مع أخته داخل منزلٍ في مصر.

يعبّر أطفال مبادرة أحفاد الزيتون عن مشاعرهم بالرسم أو الكتابة في بعض الأحيان. وبحسب المتطوعة في مبادرة أحفاد الزيتون زينب عادل، التي درست ماجستير العلاج بالفن في جامعة عين شمس بمصر، فإن الأطفال لا يرسمون الدمار فقط، "بل إن بعضهم يجسّد أمله بفلسطين ويرسمها بعد تحريرها وإعادة إعمارها". تؤمن زينب بالرسم والكتابة وتعتبرهما أهم الطرق العلاجية من صدمات الحرب، إذ يشكلان منفذاً مراوغاً للتعبير عن الذات والانفعالات بتحريرها على الورق، حتى يتعرّف الطفل عليها ويفهم نفسه، فيتسنّى له تقبّلها والتعامل معها بمساعدتنا.

من جهته، يجزم أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي في جامعة عين شمس، ياسر عبد الرازق، بأن العلاج بالفنّ بأطيافه، الرسم والتلوين والموسيقى والغناء والتمثيل، قد يساعد الأطفال والكبار في التعامل مع مشاكلهم النفسية، لكنه يرى أنه علاج غير متخصّص ذو تأثيرٍ محدود ويختلف من شخصٍ إلى آخر حسب طبيعته. وغالباً تكون فاعليته على المدى القريب أكثر من البعيد لأنه يعمل على تهدئة الفكر والشعور وشدّ التركيز بعيداً عن الذكريات المؤلمة. ووفقاً لياسر، لا يعتمد الأطباء النفسيّون عادةً على هذه الأنواع من العلاجات وإنما تلجأ إليه المدارس ومراكز التأهيل النفسي والتربية الخاصة، إضافةً إلى بعض المستشفيات النفسية.

تتزاحم الرسومات المعلّقة على جدران المرسم في مبادرة أحفاد الزيتون وتتراكم ليُخفي بعضُها بعضاً، فالأطفال يرسمون يومياً وباستمرار. ولعلّ الحوارات مع هؤلاء الأطفال تظهر حجم الذكريات التي يحملونها. وصفَ محمد، أحد أطفال المبادرة، سقوطَ القذيفة بالقول: "تخيّلي كتلة حديدية تصل إلى مرماها، ثم تندفع منها طلقات الرصاص". قصَّ كلُّ طفلٍ وطفلةٍ تجربَتَه مع هذه القذيفة، علا صوت غدير "ضربوها من هان، وهشمت زجاج صالتنا". حكى حسام عن إصابة ابن عمّه مباشرةً في ظهره بينما كان على أحد التلال، ومكوثه على أثرها زمناً في المستشفى، قبل أن تصيح بي يارا "أتحسبين أننا صغاراً لسنا كذلك، طفولتنا نُهبت منّا". فتمتم الجميع تأكيداً على ما قالته، ونظر إليّ عزيز بعينيه العسليتين وهو يقول: "وعيت على ثلاثة حروب في غزة. هيك كتير، زوّدتها. نحن الغزيّون لا نحتمل الرحيل عن غزة، وسنعود إليها عاجلاً أم آجلاً". اختتمت دينا النقاش بيننا آنذاك، حين عقدت يدها بجدية، وقالت: "نصحو ونتابع الأخبار فلا نسمع سوى الأكاذيب حول الهدنة. حين تنتهي الحرب، سنحزم أمتعتنا ونغادر دون إبطاء".

ترجمت دينا حلمها هذا في رسوماتٍ تمثلت فيها خارطة فلسطين وعلمُها ومفتاح العودة، إلى جانب حركة النزوح والهلع من الغارات المتفاقمة، وسط الكثير من الخيام وبعض الشوارع والبيوت الملوّنة التي تتوزع فيها أفراد العائلة.

تستفيض أسيل في شرح جدوى التعبير بالفنّ، وتؤكد في حديثها إلى الفِراتس أن الطفل قد لا يملك في جعبته مصطلحاتٍ تعبيريةٍ كافية لتكوين عباراتٍ واضحة، لكنه عاش صدمةً ما وترسّبت بداخله. من هنا يأتي دور العلاج بالفنّ لمساعدته في تفريغ أحاسيسه. لكن أسيل تنبّه من تقييم رسومات الطفل أو كتاباته، فهو لا يجب أن يترقب تشجيعاً لأن "الهدف هو الكشف عمّا بداخله بالطريقة التي تناسبه". وتتابع قائلة: "إذا جاء الطفل لِيُرينا الرسمة، الأفضل أن نستفسر حولها. كأن نتساءل عن سبب استخدامه ألواناً بعينها، وما الذي يريدنا أن نعرفه من خلالها. هذا ما يعزّز فعالية الرسم بشكلٍ مستقل، ويتحوّل إلى عملية تعبيرية عن المشاعر".

تشير أسيل إلى أنه ليس بالضرورة أن يُعجب جميع الصغار بالرسم، ربما يستهويهم الغناء أو الرقص أو الكتابة. وينطلق التعبير بالفن من ثقافة الطفل وبيئته وما هو مألوف إليه، لذا فمن المهم استشارة الطفل وذويه عمّا يفضّل.

أمرٌ وحيد ظلّ يؤرقني في رسومات أطفال مبادرة أحفاد الزيتون، هو تفضيلهم استخدام اللونين الأحمر والأسود في معظم الأحيان. تأملتُ عشرات الصفحات البيضاء المطليّة بالأحمر أو الأسود حصراً.

ووقعت على بعض الإجابة عندما قرأت دراسةً نُشرت سنة 2018 في المجلة الدولية للمراهقة والشباب، بعنوان "تعبير الأطفال: مواضيع الحرب والسلام في رسومات اللاجئين العراقيين الصغار في الأردن". فقد خلصت الباحثتان سيناريا جبار وإيمي بيتاوي إلى أن اختيار اللون من شأنه تحديد الحالة العاطفية للطفل، وعموماً فإن الأسود والأحمر مؤشران على الاكتئاب أو اليأس أو التقييد. بحسب الدراسة، يُعتبر الأحمر مرادفاً للغضب ومناقضاً للأزرق والأخضر اللذين يرمزان إلى الهدوء، فيما تلمح درجات الألوان الباهتة إلى محاولة الطفل إخفاء تجاربه وعواطفه الحقيقية.

فُتح باب التسجيل للمرحلة الثانية منذ أكتوبر 2024، وكان من المقرر أن يبقى مفتوحاً حتى يناير 2025، إلا أنه أُغلق في نوفمبر بعد شهرٍ واحد فقط بسبب اكتمال عدد الأطفال المسجّلين الذي يُمكن استيعابه.

أودع في حقيبتي عشرات النصوص التي كتبها الأطفال عن حياتهم ما قبل الحرب وبعدها، والتي احتوت تساؤلاتهم وآمالهم وخسارتهم، وأراقب من بعيد كيف يحيطون بفراس الذي يُمسك عوده يعزف ويدندن معهم "ميّل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحكلك". فأتذكر كلماته لي "كانت ضحكة الطفل تضيّع أيَّ تعبٍ، تحوّل أيَّ عجزٍ لعطاء، بتنا متيّقنين أن احتياجنا للأطفال فاقَ حاجتهم لنا". وأصدق أنّ كلَّ بادرة إنسانية تنفضُ عنا رياح الهزيمة، طارحةً سنابلَ من الأمل، هي ضربٌ من المقاومة.