كان عرار مرّةً الحاكم الإداريّ، ومرّةً أخرى الثوريّ المتمرد والمنفيّ بعيداً عن مسقط رأسه. وأخرى في السجن، وثالثةً وسط المهمشين في مجتمع الغَجَر. موقف عرار ليس جديداً في الشِّعْر العربيّ. فقد رفض الصعاليكُ مجتمعاتِهم، واستبدلوا بالانتماء القَبَليّ انتماءاتٍ عديدة. حتى أن الشاعر الجاهلي الشَّنْفرَى الأزديّ في قصيدته المسمّاة "لامية العَرَب" جعل الحيوانات المُفْتَرِسَة بديلاً عن مجتمعه البَشَريّ.

أمَّا عند عرار في قصائده، فهناك حضور واضح للُغَةِ المُهمَّشين. وإن بدت اختياراته اللفظية مستلهَمةً من كلام العامّة البسيط، لكنَّه يَنفَذ منها إلى تَعَالُقٍ نصّيٍّ تاريخيٍّ يخصُّ الطبقية والمفارقة التي يعيشها الشعب والطبقة العليا من الأثرياء والحُكّام. عرار الذي نشأ في أسرةٍ مرموقةٍ لم يكن ناقماً على الأثرياء ومعادياً الفسادَ، إلّا من باب انحيازه للعدالة والمساواة. وهو ما طبَّقه في شِعره وفِكره وسلوكه.

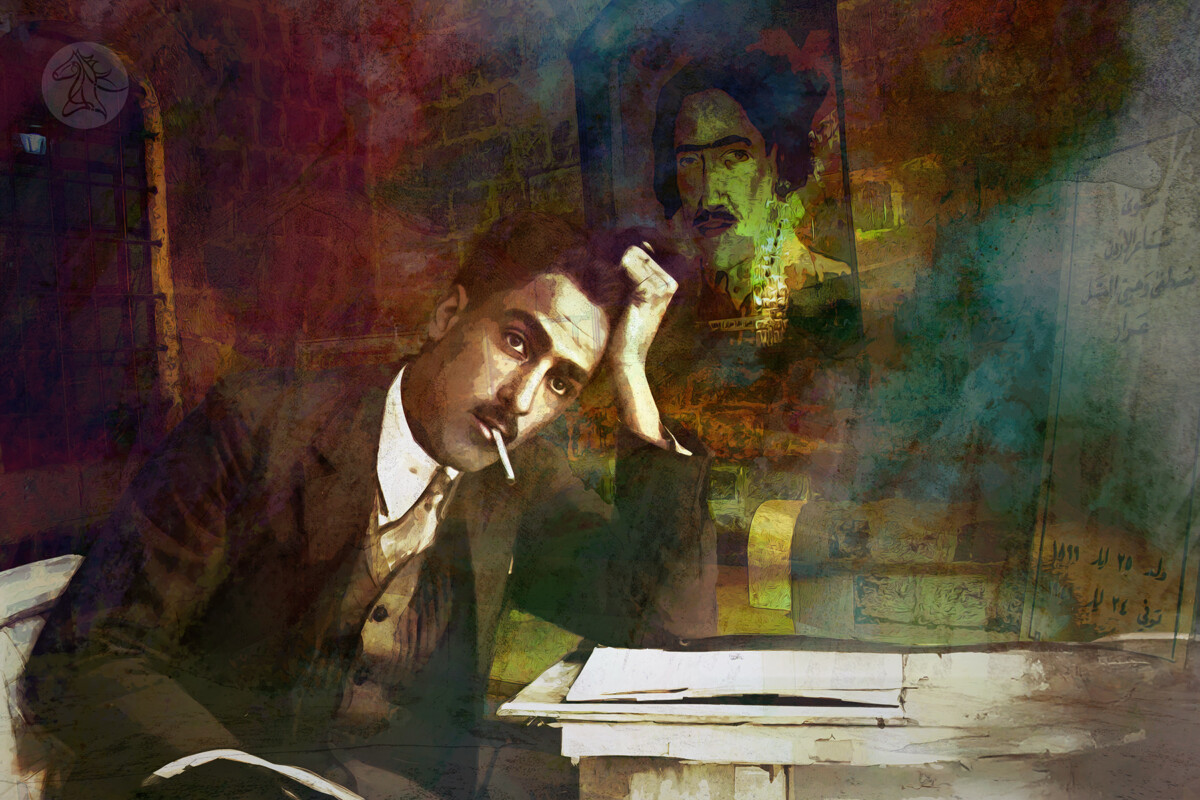

وفي نظرةٍ على خلفيته وظروف نشأته والمشهد السياسي العامّ في وقته، كان عرار في نزوعه للتمرّد صوتاً يناطح المنحى السائد. في بلدٍ زمنَ خضوعِه للحماية والسيطرة البريطانية، وسط تردٍّ إقليميٍّ عنوانه توسّع النفوذ البريطاني ونموّ قوّة الحركة الصهيونية في فلسطين.

وفي قلب هذا المشهد المتداخل، نالت سهامُ عرار أيضاً من الواقع الأردني الداخلي. فقد انتفض على محيطه الاجتماعي وما رآه فساداً واضمحلالاً. يبدأ بسيطرة غير أردنيين على مفاصل الحَلّ والعَقْد في بلده، ولا ينتهي بالفروقات الاجتماعية وحياة المهمّشين في مجتمعه العَمّاني. وبين هذا وذاك، ظَلَّ شِعر عرار وما حمله من قوّة التضادّ تعبيراً عن زمنه. ويُعاد هذا الشِعر اليومَ استذكاراً لذلك الزمن وإسقاطاً على الوضع الراهن، بعد وفاة الشاعر بأكثر من سبعة عقود.

وفي سنة 1923 عُيِّن عرار حاكماً إدارياً في بلدة وادي السِّير الأردنية وعُزل بعد أربعة أشهرٍ بتهمة المشارَكة في حركة ماجد سلطان العدوان، أحد الزعماء المحليين، ضدّ الحكومة الأردنية. نُفي بعدها إلى سجن مدينة جدَّة مدّة عام. وبعد عودته إلى الأردن عَمِلَ حاكماً إدارياً مرّةً أخرى في مدن الزرقاء والشوبك ووادي موسى، ولكنّه ما لبث أنْ عُزِل نتيجةَ وقوفه ضدّ القرارات الحكومية أو دفاعاً عن المواطنين.

بين سنتَيْ 1924 و1927، وبعد حصوله على إجازة المحاماة، عَمِلَ في محكمة الاستئناف، ثمّ مدّعياً عامّاً في مدينة السَلْط. وتنقَّل بين عدّة وظائف وصولاً إلى رئيس تشريفات الديوان العالي في القصر الأميريّ لدى الأمير عبد الله الأوّل بن الحسين آنذاك. تفرَّغ عرار في أواخر حياته للعمل في المحاماة، وظلّ هكذا حتى رحيله سنة 1949 في إربد، حيث دُفِن.

يمثل عرار بصورة ما النخبةَ الأردنيةَ، ولكنَّها كانت نخبة أبناء الفلاحين والرعاة والبدو الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة إدارةٍ أردنيةٍ تضمُ شخصياتٍ عربيةً شاميةً ومصريةً وعراقيةً، مقابل غيابٍ شبه تامٍّ لمن يمثِّل أبناءَ الأرض الأردنية هؤلاء في مرحلة الإمارة. وبالنظر لسيرة حياته يبدو أنه قد واجه خيارَيْن اثنَيْن، إما الثورة أو الثروة. كان متاحاً له بحكم عائلته وتعليمه وموهبته وقرْبه مِنَ الملك عبدالله الأوَّل ابن الحسين أنْ يصل إلى أعلى المناصب ويحظى بمختلف المزايا، مقابل أن يكفَّ عن دوره التنويريّ الرافض للهيمنة الاستعمارية والفساد الحكوميّ. لكنَّه آثر الثورة والرفض والتمرُّد، وعرف بهذا طريق الوصول إلى قلوب الأردنيين ووجدانهم من حينه.

ومِن هنا، كان الالتصاق بالأماكن والقرى والبلدات الأردنية والعربية ظاهرةً شعريةً لديه. فكان الأردنُ عند عرار السَّهمَ والدائرةَ في آنٍ واحد. ولذا نجده يقول في إحدى قصائده:

موطني الأردن لكنّي به كلَّما داويتُ جرحاً سالَ جرحُ

وبنفسي رحلةٌ عن أرضهِ علَّه يُشْفى مِنَ الإرهاقِ نَزْحُ

وهكذا ظلَّ عرار ضَيْفَاً دائماً على السجون الأردنيَّة نتيجة مواقفه وكتاباته الصحفية وأشعاره. وإن كانت علاقته الجيِّدة مع الأمير عبد الله بن الحسين قد خففت من وطأة نتائج تمرّده. كان الأمير عبد الله يفهم تقلُّبات عرار وحِدَّة نقده، فكان يحتويه حيناً ويَدَع بعضَ المسؤولين في الحكومة يتعاملون معه حيناً آخَر. وفي الحالتيْن كانت العقوبات تنتهي بعفوٍ أميريٍّ ثمَّ ملكيٍّ، مع الإقرار بأنَّ الشاعر وَصَل إلى تلك الوظائف المختلفة نتيجة الكفاءة والشهادة الجامعية التي يحملها. وحكماً على تاريخه، فالمرجح أنَّ عرار لم يبحث عن منصبٍ أو مجدٍ شخصيٍّ بقدر ما كان يحبّ الأردن ويسعى للدفاع عن الضعفاء والمهمشين وفق مفهومٍ خاص ينبثق من تمرُّده ورفضه. وظلَّ على الدوام يحمل الأردن في روحهِ وأشعاره، وهو القائل:

أنا مصْطَفَى وَهْبي أتَعْرِفُ مَنْ أنا أنا شَاعِرُ الأردن غير مدافَعِ

كان "عشيات وادي اليابس" ديوان عرار الوحيد الذي فكَّر بنشره منذ ثلاثينيَّات القرن العشرين، وهو مجموعة قصائد في الأدب والشغب والسياسة. كَتَبَ مُقدِّمَته الشاعر العراقيّ أحمد الصافي النجفي، ولكنَّ الديوان لم يُنْشَر حتى وفاة عرار. فقد كتب النجفي المقدِّمة وأرسلها إلى إحدى المجلات، التي نشرتها على أساس أنها مقالة وليست مقدِّمة لديوان شعر. وبهذا لم يُنشَر ديوان عرار في حياته.

في اعترافٍ متأخِّرٍ به وبقصائده، اعتمدت المنظَّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) سنة 2022 عرار رمزاً عربياً للثقافة. ويبدو أن أفكار الشاعر ما زالت مؤثّرةً في الأجيال اللاحقة من الأدباء الأردنيين. فمنهم مَن روى شِعْرَه، ومنهم مَن جَمَعَه جَمْعاً أوليّاً، ومنهم مَن حقَّقه تحقيقاً علميّاً، ومنهم مَن عارضه فنّياً وموضوعيّاً. ومِن أبرز الشعراء الأردنيين الذين كان لهم اهتمام ومحاكاة وتجاوز مع تجربة عرار كلٌّ مِن حيدر محمود وحبيب الزيودي. حتّى أنّ الزيودي تعلَّق بتجربة عرار، وما كان أمامه إلّا أن يشبَّ على الطوق ويعلن قتل "الأب الشعريّ" في إحدى أجمل قصائده مخاطباً عرار:

أبعِدْ ظلالَكَ عن كلامي إنّي عبدتكَ ألفَ عامِ

ما مسَّ برقُكَ حين فجفجَ في السماء سوى عظامي

نِدّانِ نحن اليوم يا أبتي على سفح الكلامِ

ندّانِ فاشربْ من مُدامِكَ جرعةً واتركْ مُدامي

ثم يواصل الزيودي مخاطباً عرار، فيقول:

لم أختتمْ فيكَ القصيدةَ بعدُ يختمها ختامي

سيظلُّ حزنُ الميم في روحي يرنُّ وفي عظامي

كذلك شكَّلت حياة الشاعر ثنائياتٌ كثيرةٌ، امتدَّت به مِن حياته الأُسَرية القائمة على ثنائية الرَّفض والقبول بيْن الأب والابن. فقد عاش حياةً عائليةً قاسيةً نتيجة الخلافات بين أبيه وأمّه، وأحدَثَ ذلك شَرْخاً كبيراً في شخصيّته ونفسه. ظَهَرَ ذلك واضحاً في حياته الأدبيَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة.

ومِنْ ذلك أنَّه عاد سنة 1916 إلى إربد وقد وَصَلَتْ إلى أبيه أنباء مشاركاته بالأنشطة السياسية والإضرابات ضدَّ السلطات التركية العثمانية في دمشق، ونفيِه لاحقاً إلى بيروت. نَشَبَت بينه وبين والده خلافاتٌ حادَّة، فأجبره الأب على البقاء في إربد والعمل في المدرسة الخاصّة التي أسَّسَها، وسُمِّيَت "الصالحة العثمانية". إلّا أنه ما لبث أنْ سافَرَ إلى عربكير في تركيا حيث عمل أحد أعمامه بوظيفة قائمقام. ولكنَّ الحنين إلى إربد والشعور بالغُرْبَة دَفَعاهُ إلى العودة. وهكذا استمرَّ بالتنقُّل في حياته الخاصّة والعملية بين المدن والوظائف ولكنّه ظلَّ وفيّاً للدفاع لما حسبهُ صواباً أو استرجاعاً لحقوق المظلومين والفقراء.

وعلى الشاطئ ذاته، سَكَنَت ثنائية الطبقة الاجتماعية وثنائية الموقف السياسي بيْن الانتماء إلى الوطن والعُروبة عقلَ عرار ووجدانَه، وصولاً إلى تعبيره عن المهمشين ورفضه الفاسدين. ومع تأسيس إمارة شرق الأردن، أيَّد عرار ومجموعةٌ من السياسيين حركة التمرُّد التي قام بها ماجد العدوان. فقد نظَّم مظاهرةً مسلَّحةً توجَّهَت من منطقة حسبان إلى عمّان بهدف الإطاحة بحكومة مظهر أرسلان، التي فرضت الضرائب على بعض القبائل الأردنية واستثنت غيرها. وكان جلُّ وزراء الحكومة من حزب الاستقلال السوري من غير الأردنيين.

وفي الصدد ذاته، هاجَمَ عرار في شعره ومقالاته حسن خالد أبو الهدى وعبد الله سراج، وهما رئيسا حكوماتٍ أردنيةٍ. بالنسبة لعرار، أبو الهدى وسراج في نظره أدواتُ ما كان يطلق عليه "الاستقلال الكرتونيّ"، أي الشكلي والمزيّف، فضلاً عن الفساد الإداريّ. كانت عقوبته إما الفصل من الوظيفة، أو الاعتقال، أو النفي. وكلَّما حَصَل على عفوٍ من الأمير عبد الله بن الحسين، عاد سيرتَه الأولى في النقد الذي لم يكن يستثني منه أحداً.

ومِن التعسُّف التركيّ العثمانيّ إلى ظلْمِ الانتداب البريطانيّ وما رافقه مِنْ ضَعْفِ الحكومات الأردنية لاحقاً، مروراً باستيلاء الصهاينة على فلسطين. وانتهاءً بالنفي والاعتقال، طَبَعَ التمرُّد مسارَ حياة عرار وظَلَّ رفيقاً له في كلِّ مكانٍ وزمانٍ. وقد أوجزها بقوله:

فَمِنْ سِجْنٍ إلى مَنْفَى ومِنْ مَنْفَى إلى غرْبَة

ومِنْ كَرٍّ إلى فَرٍّ وَمِنْ بَلْوَى إلى رَهْبَة

فَبِي مِنْ كلِّ مَعْرَكةٍ أثَرْتُ عَجَاجَهَا نَدْبَة

ويَنْتَسِبُ إلى هذه الرؤى أنَّ عرار كان ثائراً على الاستبداد وتكميم الأفواه وكَبْت الحريّات. انحاز للضعفاء في قصائده وعبّر عنهم، ودعا إلى بناء مجتمعٍ قوامه العدالة والمساواة. فنجده، على علاقته الوطيدة مع الأمير عبد الله بن الحسين، يخاطب الأمير في مقرِّ إقامته في قصر رغدان، معبراً عن بؤس حال المواطنين. فينشد قائلاً:

يا "رَبَّ رَغَدان" الذي رَغَدَانُهُ ما انفكَّ مَجْدَاً مضرِبَ الأمثالِ

لا تحسبنّي إنْ أطلت مقالتي في وصفِ بأساءِ البلادِ أغالي

والله يعلمُ أنَّ جَيْبي ما بها إلَّا الخَواءُ وغيرُ نِصْفِ رِيالِ

ويواصل منشداً:

لو أنَّ عمَّانَ أهلوها بنو وطني إذاً لهذا الذي يلقاهُ لالتَعَجوا

عَهْدي بِرَغْدانَ أحرارٌ إذا نَفَروا لِنُصْرَة الحقِّ لم يَدْمي لهم وَدَجُ

ما بالُهم؟ لا أدالَ الله دولتَهُم لا يَنْبِسُونَ وإنْ أنطْقتَهُم ثَبَجوا

وتنبثقُ أهمية هذا اللقب مِن محورَيْن اثنَيْن: أوّلهما أنَّه أبرز وأهمّ شاعرٍ أردنيٍّ في زمانه. وثانيهما أنَّه الشَّاعر الذي خصَّصَ حياته وإبداعه من أجل استلهام الأردن وأهلِه ووجدانِه وتراثِه، بل والنِّضال مِن أجل استقلالِه وتحرُّرِه الاجتماعيّ والسياسيّ. فقد عاش عرار في ظلال إمارةٍ صغيرةٍ وفقيرةٍ تعتمد على الدعم البريطانيّ. وبالتالي كان خطابها الرسميّ يتماهى مع التوجُّهات البريطانية، فضلاً عن كون قيادة الجيش العربيّ الأردنيّ بيد بريطانيا.

وكان عرار بسبب روحه المتمرِّدَة ووطنيَّته الشديدة يرفض الاعتراف بالواقعيَّة السياسيَّة التي يراها غيرُه. هذا مع تعليمه وخبراته. لذلك لم يستطع الاعتراف بسلطة الاستعمار ونهبه خيرات البلاد. ولذلك كان عليه الاختيار بين ضميره الوطنيّ والشعريّ أو الانخراط في الإدارة البريطانيَّة. وأصرَّ عرار على توظيف العناصر الأردنيَّة في شِعْرهِ شكلاً مِنْ أشكال تكريس الهويَّة الوطنيَّة في مواجهة محاولات طَمْسها. وبالذات عندما كانت الحكومات والإدارة العليا في الأردن خاضعةً لكثيرٍ من الشخصيات العربية المُتعصِّبة في عهد إمارة شرق الأردن بين سنتيْ 1921 و1946.

وهكذا منذ بدايات سنة 1923، بدأت مقالات عرار بالظهور معارِضةً سيطرةَ غير الأردنيين على الجهاز الحكوميّ واحتكاره. ومن أشهرها مقاله في جريدة الكرمل في 5 يوليو 1925، العدد رقم 1125، تحت عنوان "حاشية على نبأ". وقد شنَّ في المقال هجوماً على أعضاء الإدارة الحكومية ممن يتردَّدون على دار المعتمَد البريطانيّ وقد أطلق عليهم لقب "جواسيس الإنجليز". ولكن كان هناك أيضاً هجومٌ مركَّزٌ على السوريين ممّن هربوا إلى الأردن إبان الثورة السورية الكبرى على الاستعمار الفرنسي سنة 1925. استمر هؤلاء بالتواجد في الأردن وسيطروا على الوظائف الحكوميَّة، فاستبعدت الكفاءات الأردنيَّة مقابل التعصُّب للمعارف والشخصيات غير الأردنيَّة. وهو ما أثار حفيظة عرار وكثيرٍ من المواطنين.

وشبيهٌ بهذا أيضاً حقيقةُ أنَّ القصيدة العَرارية هيَ نسيجٌ فريدٌ من الإيقاعات والرؤى والعواطف والأفكار والألفاظ والأمكنة والنَّاس. يربطها سياقٌ أساسيٌ هو سياقُ الصراع الوطنيّ الاجتماعيّ في أردن العشرينيّات حتّى الأربعينيّات من القرن العشرين. وهذه القصيدة العَرارية كانت منصّة إطلاقٍ شاملةً وفي جميع الاتجاهات من أجل الوطن أوّلاً وآخِراً، للأردن والأردنيين في المقام الأول. وقد عاشَ عرار في الأردن ومن أجله، وماتَ في سبيلهِ، وظَلَّ وفيّاً له حتّى النِّهاية. حتى قال:

أوَ لَمْ تَرَ العُرَفَاءُ كيف تهوَّدوا أوَ لَمْ تَرَ المُتعلّمين تنصَّروا

والبائعين بلادَهُم بِقُلامَةٍ قد أقدَموا والمُخلصينَ تقهقروا

فالحُرُّ فينا للعُلوجِ مَطِيّةٌ والعَفُّ مِنّا لليهودِ يسَمْسِرُ

بِعْنَا العروبةَ بالوظيفةِ وانبرَى لِيَبيعَ "غَوْرَ أبي عبيْدَةَ" أزْعَرُ

ثم يستمر صادحاً في أجزاء في القصيدة لاحقة بقوله:

حاكَ الصّغَارُ لنا رداءَ رئاسةٍ يلهو بقرض خيوطهِ المسْتَعْمِرُ

لا تحسبنْ يا هَبْرُ سؤدُدَنا كما يبدو فغيرُكَ بالحقيقةِ أخبرُ

فهناكَ لا بلفور يزعِج وعدُه أحداً وليس هناك مَنْ "يَتَبَلْفَرُ"

ومع أن الوظيفة الحكوميّة كانت قَيْداً للشّاعر عرار. لكنَّه طولَ عملِه ما بعد السجن أو قبل المنفى، ظلّ داعماً للفقراء والمُهمَّشين وإخوانه "الصعاليك"، كما سمَّاهم في إحدى قصائده. شنَّ حرباً شعواءَ على جشع أصحاب المال المُرَابين والفاسدين. وفي إحدى قصائده المُعَنْوَنةِ "إلى المرابين" يوجّه خطابه إلى الشيخ عبود النجار، أحد رموز السلطة آنذاك، فيقول:

قولوا لعبُّودَ علَّ القولَ يشفيني إنَّ المُرَابينَ إخوانُ الشياطينِ

وإنَّهم لا أعزَّ الله طغمَتَهم قد أطلعوا رغم تنديدي بهم ديني

إنَّ الصعاليك إخواني وإنَّ لهم حقَّاً بهِ لو شَعَرْتم لَم تلوموني

بهذا المنحى، ارتبط عرار عضوياً بالحياة اليوميَّة. ويمكن الملاحظة في أعماله الشعرية ارتفاعه ببعض الشخصيات متكرِّرَة الحضور في المشهد الاجتماعي والسياسي إلى مستوى الرمز. والمعنى أن الشاعر انطلق من حقيقة الشخصية واقعياً وتاريخياً، ولكنه لم يلتزم بالمنطلق وحده، بل ارتفع بالشخصيّة. فأصبحت تحمل معه دلالاتٍ عديدةً تبرز الواقع الذي ينتمي إليه ويعيشه.

وفي مقدِّمة تلك الشخصيّات لديه "الهَبْر"، أحد زعماء الغَجَر، وهو رمز المُهمَّشين الذي اتّخذه وسيلةً لنقد غياب العدالة والمساواة بين الناس. ونرى أنه كلّما تأزّم وعيُه مقابل الواقع، هرب عرار إلى مضارب الغَجَر. إلى هؤلاء المهمشين، حيث واجه المجتمع وهجاه وأدان الحكومات كيما يتماهى مع سلطة الثقافة في مواجهة ثقافة السلطة. وقد أشارَ إلى ذلك بوضوحٍ وهو يدافع عن "الهَبْر" حين ازدراه جنديٌّ على باب المُدَّعي العامّ ومنعه من مقابلته في شأنٍ يتعلَّق بأحد الغَجَر التابعين له. فكتب عرار قصيدةَ "العبودية الكبرى" وأرسلها إلى المُدَّعي العامّ، ومنها قوله:

يا مدَّعي عام اللواء وخير مَنْ فَهِمَ القضيّة

ليْسَ الزَّعامة شَرْطُها لبسُ الفِرَاء البجدليّة

والعَدْلُ يقضي أنْ تعَامِل زائرِيك على السَوِيّة

الهَبْرُ جاءَك للسَّلام فكيف تمنعهُ التحيّة

ومن ثمّ يستكمل أبيات القصيدة مؤكّداً على "الصعلوك" المهمش التي ينحاز إليه، فيقول:

فالهَبْرُ مثلي ثمَّ مثلُك أردنيُّ التابعيّة

وفي الاتجاه ذاته، كتب عرار قصيدة "بيْنَ الخَرَابيش" حول العَدَالة الاجتماعيّة. و"الخربوش" هي الخيمة عند الغَجَر ويرتبط صوتياً وجَذْرَاً بكلمة "الخَرْبَشَة" –إشارةً إلى الفوضى والعشوائية– وله دلالاتٌ ترتبط بموقفٍ أخلاقيٍّ يرفض المجتمع القائم على النفاق والمصالح. في حين يرى في مجتمع النَّوَر نقيضَه، فيقول:

بيْنَ الخَرَابيش لا عَبْدٌ ولا أَمَةٌ ولا أرِقَّاء في أزياءِ أحرارِ

ولا جناةَ على أرضٍ يضرِّجُهَا دَمٌ زكيٌّ ولا أخَّاذُ بالثار

ولا قضاةَ ولا أحكامَ أسلَمها برداً على العدل آتونٌ من النّار

ولم يَسْتَلْهِم عرار شِعْرَ الصعاليك رغبةً وتكلُفاً، بل كانَ واعياً لذلك ويرى نفسه صعْلوكاً وأخاً للصعاليك. ينتصرُ لضعفهم وتشرذمهم وفقرهم، إذ يقول:

يا شرَّ مَنْ منِيَت هذي البلاد بهم إيذاؤكم فقراءَ الناس يؤذيني

إنَّ الصعاليك مثلي مفلِسُون وهم لمثلِ هذا الزمان الزِّفْت خَبُّوني

الأمرُ لو كانَ لي لم تفرحوا أبداً من أجل دَيْنٍ لكم يوماً بمسجونِ

فبلِّطوا البحر غَيْظَاً مِنْ معاملتي وبالجحيم إنْ اسْطعتم فزُجُّوني

بالإضافة لذلك، بل ربما استكمالاً لصورة المتمرّد على التهميش والفساد، اختار عرار أنْ يكون في صَفِّ الأردن وأهله في مواجهة السلطة السياسية وأدواتها وموَاجَهة الاستعمار الأجنبيّ الذي يهَيْمِن على الدولة. فقد كان هذا الاستعمار يبشِّر بالبلاء وتنفيذ أجندةٍ خاصّةٍ مؤدّاها التمكين للصّهاينة في فلسطين. وهو ما نبَّه إليه في كثيرٍ من قصائدِه. ومن ذلك ما كتبه في قصيدة "هَبَّ الهوا":

هَبَّ الهوا وأنا وأنتَ يهمُّنا قَبْضُ المَعَاش بيومهِ المعلومِ

وحكومة السفَهَاءُ لم نعرف لها وجهاً بهذا الموطن المشؤومِ

لو كانَ في الأردن من رَجُلٍ له صفة الرجولة في ثياب زعيمِ

يا أمَّةً بيديَّ [. . .] زمامها ماذا وراء خنوعها لزنيمِ

غير الدمار وغير بيع بلادنا لكنْ بلا ثمنٍ إلى حاييمِ

ويبدو الاستشراف واضحاً في قصائد الشاعر حول القضية الفلسطينيَّة، إذ رأى أنَّ الأردن وفلسطين على صعيدٍ واحدٍ في مواجهة المشروع الصهيونيّ. فقد كانت الرغبة الصهيونيّة بمنظوره أن يكون شرق الأردن جزءاً من وعد بلفور. ولكنّ بريطانيا لأسبابٍ سياسيّةٍ أخرجت شرق الأردن مؤقّتاً من هذا الأمر. وقد قسّمت اتفاقية سايكس بيكو بلاد الشام سنة 1916، وباتت البلاد الواحدة طوال قرونٍ عبارةً عن أربع دولٍ واضحة الحدود. وهنا يهتف قائلاً:

يا ربِّ إنْ بلفور أنفذَ وعدَه كمْ مسْلمٍ يبقى وكَمْ نَصْراني

وكيانُ مسجدِ قريتي مَنْ ذا الذي يبْقي عليه إذا أزيل كِياني

وكنيسةُ العَذراءِ أينَ مكانها سيكونُ إنْ بعِثَ اليهودُ مكاني

ويصرخُ أيضاً في قصيدة أخرى حول المشروع الصهيونيّ آنذاك قائلاً:

إنَّا رُزِئْنا لأنَّ الحظَّ عاكَسَنا وحَالَفَ القومَ مِنْ قطَّاع هاجانا

قد أعطيَ الناس ما شاؤوا وما رغبوا أما الرزايا فقد كانت عَطايانا

برز في هذا السياق شخصياتٌ مثل "الشيخ عبود"، الذي مثّل سلطةَ الدِّين والفِقْه وموقفَ المؤسَّسة الدينيّة عموماً مِن الاستعمار والسّلْطة السياسيّة في الأردن في وقته. فقال عرار مخاطباً عبود باعتباره الممثِّل الرسميّ لكلِّ الأخطاء في نظرهِ، إلى جانب المعتَمَد البريطانيّ:

بالنَّفْسِ يا شَيْخُ من تقواكَ أشياءُ ضاقت بها من فسيح الصَّدر أرجاءُ

أَكُلَّ يومين ترميني بموعظةٍ فضفاضةٍ نَسْجُها فِقْهٌ وإفتاءُ

للنَّاسِ بالكأسِ آراءٌ، فوا عَجَباً أَلَيْسَ للكأسِ بالإنسان آراءُ؟

ويواصل الخطابَ، فيقول:

أما فراهيد فاستغفِر لصاحبِها وقوله مِنْ عيوب الشِعرِ إقواءُ

وأنَّ للجهل فضلاً لست صاحِبَه بالعِلْم والعِلْمُ في عمَّان أزياءُ

وأنَّ آذانَ نُوَّابِ البلاد سِوى عن الذي يقتضيه العِلْجُ صَمَّاءُ

لو أنّ بُرنيطةً كانت عمامتَكم لوظَّفوها ولم يُخْطِئْكَ إثراءُ

لا تَظهر عمّان في شِعْر عرار بغير هذه الصورة. فهي المكان الذي يختزن أبعاداً رمزيّةً خانقةً، وعبَّر عن اغترابه عنها في الكثير مِن قصائده. فقد حوّلها الاستعمار في نظره إلى بيئةٍ سياسيّةٍ واجتماعيّةٍ واقتصاديّةٍ وثقافيّةٍ تتماهى مع غايات الاستعمار ومطامحه، وبما يضمن مآربَه التوسُّعيّة. لقد تصوَّر عرار باستشرافه الشعريّ وقراءته لأطماع البريطانيين في الأردن أنّ عمّان هي المحطّة الأولى في مشروعهم الذي يُمهِّد للصهاينة. وأنّ الإصرار على الفساد واستبعاد مظاهر القوّة والاستقلال الوطنيّ هي مؤشّراتٌ على إرادة تنفيذ ذلك المشروع.

ولذا رَفَضَ عرار المدينةَ وتبرَّأ منها وممّا يجري فيها على أيدي الفاسدين والمُسْتَعْمِرين على حدٍّ سواء. وكان في هذا قد سبق الكثيرَ من الشعراء العرب مثل بدر شاكر السيَّاب وأحمد عبد المعطي حجازي ممّن رفضوا المدينة. ولكنّ شهرة هؤلاء ساهمت في ريادتهم، مع أنَّ عرار كانت له مساهماتٌ أقدم وأوضح. ولذا نجده يقول:

لولا الهوى لم ترِقْ دمعاً على طَلَلٍ ولا حَنَنْتَ إلى أطلالِ عمَّانِ

الحمد للّه ليست مِصْرُ لي وطناً وأحمدُ الله أنَّي لستُ عمَّاني

لا أنتِ منّي ولا أهلوكِ خِلَّاني ولا نَداماكِ يا عمَّانُ ندماني

عمَّانُ عمَّانُ إنَّ الكوخَ قد عَصَفَت به الرياحُ فلستُ اليوم عمَّاني

وظلَّ عرار على عهده في الرفض والتمرُّد والنَّقْد. فكان يرى الإيمانَ في رفض التبعيّة ومُجَاهَدة الاستعمار، وأنّ الدِّين ليس كما اختزله علماء السلطة ورمزهم "عبود". فقال فيهم:

قالوا ذوو الشأن في عمَّان تغضبهم صراحتي ولذا أفتوا بحرماني

قالوا ذوو الشأن في عمَّان قد برموا بمسلكي واصطفائي رهط مُجَّانِ

واستنكروا شرَّ الاستنكار هرولتي إلى الخرابيش مع صحبي وندماني

ما كان أصدق هذا القول لو عرفت عمَّان مذ خلقت إنسان ذا شانِ

وبينما ظلَّ عرار بين المنافي والسجون لعدم قدرة الحكومات والبريطانيين على احتمال مواقفه وأشعاره، كانت الدولة الأردنيّة تحتضن ابنه وصفي التل. فكان أكثر رئيس وزراءٍ أردنيٍّ تُستدعى تجربته، بل وتُرفع صورته، أثناء الحراك الشعبيّ الأردنيّ الذي تزامن مع الربيع العربي بعد أكثر من أربعين سنةً على اغتياله. ولذا من المفارقات أن يقوم بعض الشعراء الأردنيين بتطبيق نظرية "قتل الأب" الشعرية مع عرار، وفي الوقت ذاته يتماهى مع تجربة وصفي التل السياسية. وليس يخفى أنّ العلاقة بين الأب الشاعر والابن السياسيّ كانت مميَّزةً، على النقيض من علاقة عرار مع والده. إذ تقدِّم الرسائل المتبادلة بينهما نموذجاً صادقاً على تلك العلاقة.

أمضى عرار حياته في هجاء الظلم الاجتماعيّ والفساد الاقتصادي، والتنديد بالمشروع الصهيوني وأهدافه. ولكنّه ماتَ بعد نكبة فلسطين سنة 1948 بعامٍ واحدٍ فقط، ولم يشهد تداعيات النكبة وما تبعها من تحوّلاتٍ وتجاذباتٍ ومعارك داخليةٍ وخارجية. في المقابل، عاش ابنه وصفي التل في خضمّ المعركة والمواجهة، وكان صاحب تجربةٍ كبيرةٍ في الجيش والإدارة. ولكن التناقض بين مشروعَي الدولة والثورة على أرض الأردن، وتحديداً بعد حرب سنة ،1967 هو الذي طَبَعَ تجربة وصفي التل.

لقد انحاز وصفي التل إلى الدولة الأردنية في مواجهة الثورة الفلسطينية التي عدّها عشوائيّةً على الأرض الأردنيّة. ولهذا تباينت روايتان رئيستان فيه. فالرواية الثورية الفلسطينيّة عموماً عدّته مسؤولاً عن فشل تجربتها في الأردن. أمّا الرواية الأردنيّة فقد عدّته رمزاً وطنياً أردنياً في الدفاع عن سيادة الدولة والعمل الثوريّ المؤسسيّ. وانتهى التناقض بين السرديَّتَيْن باغتيال منظمة أيلول الأسود الفلسطينية وصفي التل في القاهرة سنة 1971.

تستقيم في النهاية أمامنا تجربة عرار، الشاعر الإشكاليّ في شخصيته وشعره ومواقفه. الشاعر الذي مثَّل جوهر الأردن الأدبيّ والسياسيّ والاجتماعيّ طيلة عقودٍ، وظلَّ مستبعَداً ومطلوباً في الوقت نفسه.

فقد كان مستبعداً لأنّه مثَّل الخروج عن السياق الرسميّ وبات مطلوباً لأنّه كان من مؤشرات الهويّة الوطنيّة ومعالم الجغرافيا والإنسان والتاريخ في الأردن الحديث. أمضى حياته في مواجهة الاستعمار والفساد ومِن خارج دائرة السلطة. في حين أمضى ابنُه وصفي التل حياتَه ودفع دمَه أيضاً من أجل الأردن، ولكن من داخل دائرة السلطة.

والمفارقة الأخيرة والأهمّ هي أنّ الأب عرار والابن وصفي التل عاشا قرابة خمسين سنةً. ولكنّها كانت كافيةً ليكون الأوّل لسانَ حال الأردنيين، ويكون الثاني النموذجَ الوطنيّ لرجل الدولة في الأردن. ولذا يَحْسُنُ في الختام أن يتحدَّث عرار عن نفسه قبل وفاته، وربّما عن ابنه أيضاً، إذ يقول:

يا أردنياتُ إنْ أوديتُ مغترباً فانسجْنَها بأبي أنتنَّ أكفاني

وقلْنَ للصَّحْبِ واروا بعضَ أعظمِهِ في تلِّ إربد أو في سفحِ شيحانِ

قالوا قضى ومضى وهبي لطَيَّتهِ تغمَّدَت روحَهُ رَحَمَاتُ رحمانِ

عسى وعَلَّ به يوماً مكحَّلةً تمرُّ تتلو عليه حِزْبَ قرآنِ