بدأ الموسم الأوّل من تقديم الإعلامية الليبية إكرام القمّودي والممثل الكوميدي خالد كافو. وبسرعةٍ أصبحَ برنامج "تحدّي الطبخ الأول من نوعه في ليبيا" –كما روّج منتجوه– أشهر من نارٍ على علمٍ داخل البلاد. استمرّ هذا الحال حتى استُبِدلَ بخالد كافو الطاهي رضا العالم، صاحب سلسلة محلات "بكلاوة العالم" في طرابلس، في الموسم الثالث سنة 2023. كان خالد كافو يميلُ إلى المزاحِ والضحكِ والنكت مع المتسابقات. لكن دخول رضا العالم غيّر شكل برنامج عيلتنا أقوى بسبب شخصيته التلفزيونية. فهو، في أسلوبه العصبي ونهره العنيف للمتسابقات، يشبه الطاهي البريطاني الشهير غوردون رامزي.

كان "الشيف رضا" –كما اشتهر– معروفاً بعصبيّته من أيام برنامج طبخٍ يدعى "الحلو ما يكملش" كان يقدّمه سنة 2013. لم يتغيّر أسلوبه في برنامج عيلتنا أقوى. فهو يطلق العنان لعصبيته وقسوته مع المشتركات، ويستشيط غضباً من الأخطاء التي ترتكبها النساء في المطبخ. كأن يعلو صياحه في وجهِ إحدى المتسابقات لأنّها لم تهتم بنظافة مطبخها، أو أن تكون خطوات عملها أقرب للهواة منها لمتسابقة في برنامجٍ احترافي.

كانت إضافة رضا العالم حركةً ذكيةً جداً من منتجي البرنامج. فقد كان "عيلتنا أقوى" برنامجاً درامياً مشوّقاً قبل التحاقه. وعندما التحقَ به أصبح أكثر من ذلك بكثير، حتى انتشرتْ شهرةُ البرنامج بين الرجال الليبيين الذين لا يهتمون في العادة لبرامج النساء. كانت النساء يبكين أحياناً ويضحكنَ أحياناً أخرى بسبب تعليقاته، ويتعاملن بكلِّ عفويةٍ أمام الكاميرا كأنّهن في بيوتهنّ. وهو ما صنع الدراما التي زادت من جماهيرية "عيلتنا أقوى"، وكذلك جرّت عليه النقد والغضب.

مع التحاق رضا بالبرنامج، علا صوت الرجال الناقدين له ولتوجّهه. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاتُ الجماهير وانتقاداتهم لأن برنامج عيلتنا أقوى "لا يتوقف على تشجيع الاختلاط بين الرجالِ والنساء"، بل وتعدّى ذلك إلى تمكينِ رجلٍ من أن يتعاملَ بمثل أسلوب "الشيف رضا العالم" مع الليبيات.

لحقت الانتقادات والاتهامات الرجال "القوّامين" على النساء اللائي يشتركن في برنامج عيلتنا أقوى، وانتشرت تعليقات تطالبهم برفض السماح "لنسائهم" بالظهور على التلفاز وتعريض أنفسهنّ للإهانة. وصلت الانتقادات العنيفة حد اتهام المشاركات أنهن لسنَ ليبيّات، لأنّه "لا يمكن للمرأة الليبية الحرّة أن تعرض نفسها سلعةً في هكذا برامج". زادت حدّة هذه الانتقادات في الموسم الخامس 2025 عندما صار برنامج عيلتنا أقوى مشهوراً في العالم العربي، حتى أنّ قناة "بي بي سي عربي" استضافت الشيف رضا العالم.

يكشفُ الجدل الدائر بسبب برنامج عيلتنا أقوى وضعَ المرأة الليبية وعلاقتها مع الفضاء العام والصورة التي يرسمها الليبيون عنها. فالمرأة الليبية في نظر منتقدي البرنامج لا تسمحُ لنفسها بالاختلاط مع الرجال أو الظهور على التلفاز. ومقابل الأفكار التي تقف وراء هذا الهجوم، تشهد ليبيا تحولاتٍ اجتماعيةً شتّى انعكست على النساء وساهمن في صنعها، خصوصاً مع انتشارِ وسائل التواصل الاجتماعي.

فأصبحت فتياتٌ عديدات يتشجّعن للدخولِ في عالمِ "مؤثرات التواصل الاجتماعي" بعد أن ازدهرَ مجال الدعايات الذي يرتبطُ بأعمالٍ مماثلة، وأصبحَ الجيل الجديد من النساء أكثر ثقةً أمام الكاميرا بعد أن كان يندرُ ظهورهن في التلفاز إلا في التمثيل أو الفنّ قبل عقود. وقد حاولت الدولة الوطنية منذ استقلالها سنة 1951 تحفيز المرأة ودعمها وإخراجها للفضاء العام وتمكينها، لكن لم ينجح ذلك إلا بين فئاتٍ معيّنة داخل المجتمع.

يُظهر برنامج عيلتنا أقوى أنّ كثيراً من الليبيين والليبيات لا يزالون يرسمونَ صورةً قديمةً ومحافظةً، يرونها مثالية، لهُوية المرأة في البلد. وهي صورة لا تتفق مع الواقع وتزيد من الفجوة التي جعلت الليبيات أقلّ نساء شمال إفريقيا مشاركةً في الفضاء العام.

كانت الفرّاشية عند هؤلاء حاجزاً يعيقُ اندماج المرأة في المجتمع ويمنعُ تعليمها وتحرّكها في الفضاء العام، بل كانت رمزاً لتخلّف المرأة في رأيهم وانعزالها عن المجتمع. يذكر الكتاب أن شباباً من مدينة طرابلس نشروا سنة 1949 بياناً بعنوان "كلمة صريحة حول مشكلة المرأة الطرابلسية" وضعوا فيه مطالب كثيرة، أوّلها تبديل الفرّاشية بزيّ خفيفٍ في فصل الصيف وآخر مناسب للشتاء. وأن "تضع المرأة على رأسها ووجهها حجاباً رقيقاً من الحرير أو النايلون يمكّنها من الرؤية الكاملة ويسهل لها التنفس". والطريف أنّ كثيراً من دعاة الهُوية الليبية اليوم يدعون إلى استعادة هذا الحجاب في مواجهة البرقع الذي يرونه دخيلاً على الثقافة الليبية.

هذا الشكل المقترحُ للملابس النسائية أثار جدلاً في الصحافةِ الليبية حينها بين معارضٍ ومؤيد. فتكتبُ امرأةٌ ليبية باسمٍ مستعار في عدد جريدة الليبي في يوليو 1952: "مجتمعنا النسائي نستطيع أن نميّزه إلى ثلاثة أطوار: طور طواه الحجاب [تقصد الفراشية] واحتواه القفص، وطور يوشك أن يطويه الحجاب ويحتويه القفص والطور الأخير ما يزال يمرح حراً طليقاً تحميه الطفولة البريئة من رق الحجاب وجحيم القفص". وتورد شريفة القيادي قصيدةً لشاعرةٍ شعبيةٍ لم تذكر اسمها، نشرتها جريدة الأخبار في يونيو 1954، تنتقدُ حقّ تعليم الإناث والمرأة العالمة. وتقول:

تلقى عشاك وصفرتك [سفرتك] محطوطه.. ولايان بحداها معاه الفوطه

شادة شنطتها.. وتلحفت ومشت لسكولتها [المدرسة]

وأنت عليك تطيب طبيختها.. وكيف تضربك واطي عيونك لوطه

وهكذا دار الجدل حتى بدأ الحراك النسائي المطالب بحقوق المرأة بالصعود، تقوده نسوياتٌ معروفاتٌ بانتمائهنّ إلى الطبقة المثقفة ومن لهنّ تاريخ عائلي معروف. مثل زعيمة الباروني بنت سليمان باشا الباروني، أهمّ القادة الليبيين في العهد العثماني وحتى الاستعمار الإيطالي. أضف إلى ذلك الليبيات اللائي ترعرعنَ في حواضرَ عربيةٍ أخرى مثل مصر وبلاد الشام.

عرفت ليبيا قبل ذلك محاولاتٍ فرديةً للمطالبة بحقوق المرأة من نساء ليبيات وصلنَ إلى درجاتٍ من التعليم حتى في العهد العثماني. لكن في بداية الخمسينيات تحولت تلك التجارب الفردية إلى حركة اجتماعيةٍ مدعومةٍ من الدولة والنُخَب السياسية والمثقفة، مثل هيئة تحرير صحيفة طرابلس الغرب –أقدم الصحف الليبية– التي قادت حملة لدعم حقِ النساء في التعليم ونزع الحجاب. في الحقبة نفسها ظهرت وجوه نسائية مهمة قادت الحركة النسوية مثل السيدة خديجة الجهمي، التي ستصبحُ أهمّ رائدات حقوق النساء وأشهرهن. والسيدة حميدة العنيزي التي سافرت في بعثةٍ دراسيةٍ إلى تركيا في أواخر 1911 في وقتٍ كان فيه جلُّ الليبيين أميين، والتحقت بمعهد المعلمات بإسطنبول وعادت لتصبحَ من أهم الوجوه النسوية في البلاد.

أقرّ دستور 1951 حقّ الليبيات في المشاركة في الحياة السياسية، ومع ذلك لم تنل النساء حقّ التصويت إلا سنة 1963. وهو أمرٌ يتفاخرُ به الليبيون بالقولِ إنّ الليبيات نلنَ حق التصويت قبل المرأة السويسرية التي نالته في الانتخابات الفيدرالية سنة 1971.

ومع ذلك لم تكن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نالتها المرأة الليبية في أحيانٍ كثيرةٍ سوى حبر على ورق. فمن ناحية كانَ المشرّع الليبي في كافة النظم السياسية التي تلاحقت على ليبيا منذ الاستقلال وحتى اليوم، يعملُ على تمكين المرأة في مراكز عدّة، حتى حازت السيدة نجلاء المنقوش سنة 2021 لقبَ أول امرأة ليبية تصبح وزيرةً للخارجية. وهو أمرٌ عدّه ليبيون كثيرون مدعاةً للفخرِ والتميّز. بل حتى في المسار الانتخابي فازت السيدة الزائرة المقطوف، من زلطن غرب طرابلس، بلقب أول امرأة تفوز بمنصب عميد بلدية في انتخابات 2024 في مواجهة منافسها الذي كان رجلاً.

من ناحية أخرى، كان وضعُ المرأة في المجتمع، لاسيما خارج الحواضر الكبرى مثل طرابلس وبنغازي، مخالفاً تماماً للصورة المتخيّلة التي رسمتها القوانين والتشريعات الليبية. هذه القوانين التي قد يعدّها من يقرأها تقدميةً بعضَ الشيء في مجتمعٍ يحافظ على تقاليدَ قديمة تنظّم العلاقة بين الرجل والمرأة، مثل المجتمع الليبي.

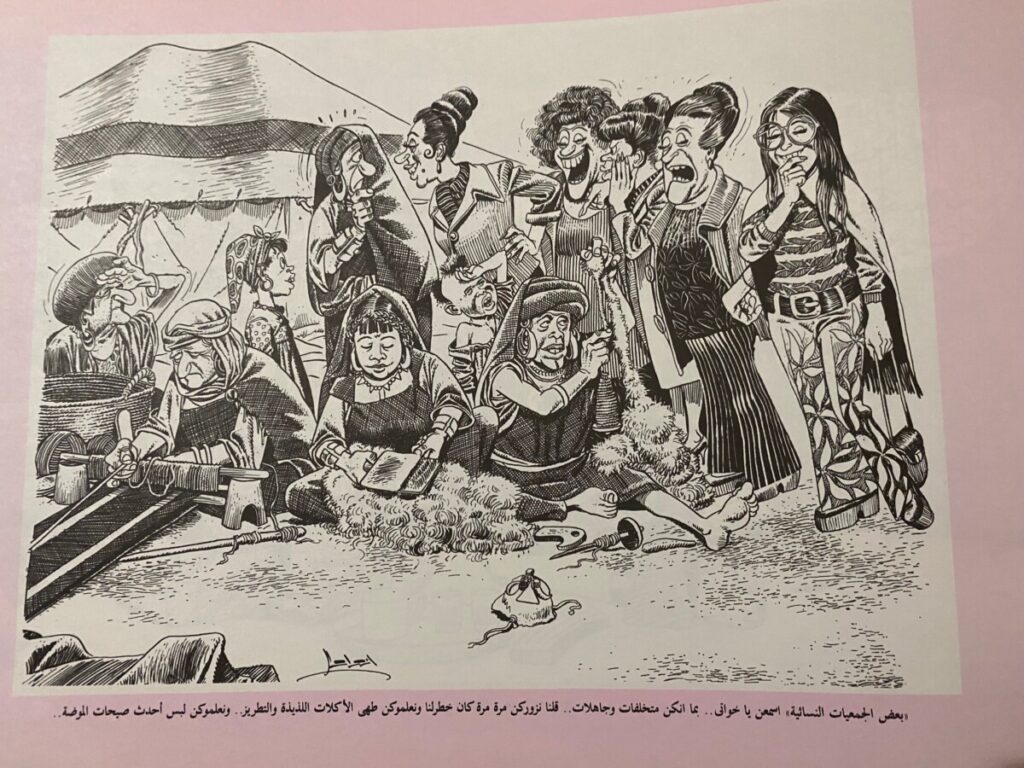

يمكن أن نرى لمحة من طموحات مثقفي ليبيا وفنّانيها لحقوق النساء، وكذلك تحسُّس بعض فئات المجتمع تجاه تلك المطالب في لوحات فنان الرسم الساخر الراحل محمد الزواوي. فقد صوّرت رسومه لمحاتٍ من المجتمع الليبي منذ عهد المملكة وحتى أواخر نظام الجماهيرية سنة 2011.

تنبعُ موهبة الزواوي من قدرتِه على رسم كلّ طبقات المجتمعِ من الفقراءِ والطبقة الوسطى التي بدأت ملامحها تظهر في الستينيات، إلى الطبقة المرفّهة والنخبة المثقفة والسياسية. وقدّمَ الزواوي في رسومِه نماذجَ نسائيةً كثيرةً يمكن القول إنّها تعبّر عن كل النساء الليبيات. ولا يتورّع الزواوي عن نقدِ المجتمع وحال المرأة فيه، بل كان يشارك بلوحاتٍ تنتقدُ رؤية الحركة النسوية التي تبدو أحياناً بعيدةً عن واقع النساء في البلد. منها لوحة رسم فيها نساء من "بعض الجمعيات النسائية" يرتدين ملابسَ عصرية وسط الصحراء وينظرن من علٍ إلى بدوياتٍ يصوّرهن الزواوي عاملاتٍ مساهماتٍ في اقتصاد المجتمع إذ ينسجن أمام خيامهن.

وينقلُ في تعليقه على لسانِ النسويات تصويراً لتعالي بعضهن على الطبقات الأدنى إذ يقلن: "اسمعن يا خواتي.. بما أنكن متخلفات وجاهلات.. قلنا نزوركم مرة مرة كان خطر لنا ونعلموكن طهي الأكلات اللذيذة والتطريز.. ونعلموكن لبس أحدث صيحات الموضة".

فقد كتبتْ عن تطلعات الليبيات في لبسِ الملابس العصرية والخروجِ إلى السينما والتخلّص من التقاليد القديمة مثل عادة الوشم تحت الفم. هذا الاندفاع نحو التحرر الذي تظهره كيث في صفحات كتابها لم يتجاوز عائلات النخبة السياسية والمثقفة في البلد إلى طبقات أخرى. أي أنّ عملية التحديث كانت أفقيّة داخل طبقةٍ بعينها ولا تشملُ كل طبقات المجتمع، وهو أمر عائد إلى ضعف الدولة المركزية نراه في جُلّ سياسات الدولة الوطنية الليبية التي اهتمت بالمركز في تطبيق القوانين والقرارات دون الأطراف.

بتحرّرها النسبي زمن الملكية في الخمسينيات والستينيات، لحقت النخبة الليبية بتحرر الفقراء والعائشين على هامش السلطة الاجتماعية، كاليهود والمهاجرين والفقراء من ذوي الأصول الإفريقية السوداء. وهؤلاء لا يعيشون في العادة تحت نظامٍ اجتماعيٍ تصبح فيه الرقابة على المرأة من حقِّ أبناءِ العمومةِ وأبناء القبيلة.

كان الفقراء والمهمشون أحراراً نسبياً في عاداتهم الاجتماعية منذ العهد القرمانلي الممتد بين سنتي 1711 و1835. فكانوا يكسبون عيشهم من العمل بمهنٍ ترفيهية كالغناء، التي لم يكن بمقدور بقية الليبيين الدخول فيها. ومن بينهم خرجت المغنيات الشعبيات "الزمزامات" اللائي كتبتُ عنهن مقالاً نُشر في رصيف22 في مارس 2021 بعنوان "التلصص على أغاني النساء… 'الزمزامات في طرابلس'"، تتبعتُ فيه أصولهن المنحدرة من اليهود والسود والفقراء في المجتمع الليبي، وكيف أنّ حرية التعبير النسبي لديْهن يتأتى من كونِ الليبيين لا يرونهنّ ممثلات للمرأة الليبية.

وفيما صارت الشريحة المثقفة من الطبقة الوسطى ومعها الطبقة الثرية تتمتع بحرية قريبة من حرية هؤلاء المهمشين، بقي الليبيون البعيدون عن مراكز المدن الكبرى يعيشون بين التحرريْن بتقاليد المجتمع القديمة. حتى إنّ محاولات التحرير الإجبارية في المدارس والجامعات، مثل أن تلبس الطالبة تنّورة إلى الركبة وقميص، بعد انقلاب الفاتح من سبتمبر 1969 بقيادة معمر القذافي، لم تستطع الصمود والعيش طويلاً أمام موجة الصحوة الإسلامية في الثمانينيات.

أثّرت موجة الصحوة الإسلامية في أغلب المجتمع الليبي، فارتدت النساء الحجاب بعد عقود قليلة من ترك الفرّاشية. مع ذلك، بقي المثقفون والنخبة السياسية يعيشون الحرية هذه وإن اضطرت النساء إلى العيش كما يردن ولكن بكثير من التعقيد والمواراة. إذ تسيرُ إحداهن على العادات الاجتماعية المحافظة في القرية التي يعودُ أصلها إليها حيث تترصّدها أعين الرجال ورقابتهم، بينما تجد أسلوب حياتها أكثر حرية وانفتاحاً في بيت عائلتها بطرابلس.

شهدت ليبيا منذ السبعينيات تغيّراً محورياً في دور المرأة بالمجتمع. ففي هذه المرحلة بدأ قطف ثمار تدريس الليبيات وتعليمهن في العهد الملكي، وهو من أنجح مشاريع تحرير النساء في ليبيا، حتى إنّ نموذج العمل المناسب للمرأة في ليبيا منذ ذلك الوقت أصبح نموذج المعلمة.

مع حلول السبعينيات زاد عدد الصحفيات والأديبات والفنانات والمعلمات والعاملات في القطاع الصحّي، كما تشيرُ شريفة القيادي في كتابها المذكور آنفاً. إلا أنها تنسب الفضل في التغير الإيجابي الذي شهدته السبعينيات إلى التغيُّر السياسي الحادث في أعقاب 1969، "العام الذي تفجرت فيه ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة" كما تصفها. وتقول في مقدمة كتابها: "فقد قامت الثورة المجيدة التي هزت أركان مجتمعنا فحررت البلاد من الحكم الملكي المرتبط بالاستعمار، وأخذت بتحرير الإنسان من الاستغلال والتبعية واتجهت نحو بناء المجتمع الجديد، وأعطت للمرأة حقوقاً تجاوزت جميع المطالب التي كانت المرأة في الماضي تطالب بها على صفحات الصحف".

واجه القذافي مجتمعاً رافضاً لسياسات تجنيد المرأة الليبية. يوثّق ذلك الكاتب مجاهد البوسيفي في كتابه "دولة الخيمة" المنشور سنة 2021، الذي جاء فيه أنّ محاولات التدريب العسكري الإجباري للطلبة والطالبات كانت إحدى أسباب قيام ثورة طلابية في الجامعات الليبية في إبريل 1976. وهي ثورة قمعها العقيد وشنقَ كثيراً من الطلبة الذين قادوها وأجج بنفسه "ثورةً طلابيةً" مضادةً "لتنظيف الجامعات الليبية من العملاء وأصحاب الأجندات المنحرفة". سُمّيت الهجمة التي حرّكها القذافي ضد الطلاب بالثورة الطلابية، أو ثورة السابع من إبريل (الطير). وقد درستُ في المرحلة الثانوية في مدرسةٍ تحملُ الاسم نفسه، إذ كنّا نرتادها شباباً ذكوراً في ملابس عسكرية.

في المرحلة الجامعية عرفتُ بوجود مدارس أخرى تحملُ الاسم نفسه، إحداها كانت في العاصمة طرابلس مختلطة من الجنسيْن. كانت معرفة وجود مدارس ثانوية مختلطة جديدةً بالنسبة إلى فتىً يأتي من هامش العاصمة، حتى أمكنني معرفة الفوارق الكثيرة في الحياة الاجتماعية التي يعيشها سكّان وسطُ العاصمة عنّا نحن في الضاحية الشرقية تاجوراء. لم يكن في تاجوراء مثلاً نساءٌ يقدنَ السيّارات إلا القليل النادر. وأذكرُ أننا كنا نعرّف امرأة تقود السيارة بلقب "الخوجة"، أي الأجنبية. أما المشهد في طرابلس فكان مختلفاً، إذ يمكنك أن تجد المرأة حاضرة في كلّ مكان.

هذه الفوارق أثارت اهتمامي كثيراً. فتاجوراء لا تبعد عن مركز العاصمة أكثر من عشرين كيلومتراً، وهي جزء من محافظة طرابلس الكبرى. وهذا التباين هو نفسه ما لعبَ عليه العقيد ونظامه. إذ يبدو من الدفع بوجوهٍ نسوية معينة في مجالات الحياة المختلفة أنّ المرأة الليبية تعيشُ حالةً تقدميةً قلّ وجود نظيرٍ لها في العالم العربي. من الراهبات الثوريات إلى النسويات أعضاء حركة اللجان الثورية، مثل هدى بن عامر التي تعتبر وجهاً معبراً عن قسوةِ تلك الحركة وعنفها التي شنقت معارضي القذافي على العلن.

يتضحُ عجز العقيد وزيف مساعيه التحررية في مناحي الحياة المختلفة. لكن علاقة المرأة بالتلفزيون والكاميرا أكبر شاهد على ذلك، إذ لم تساهم النساء في التلفزيون الليبي حتى بداية الألفية. وكانت تُسنَد لهنّ في العادة أدوارٌ ثانوية وتكميلية وبأعداد لا تزيد عن عدد أصابع اليد. حتى إنّك تشاهد ممثلة واحدة تمثل في كلّ البرامج والمسلسلات الرمضانية، مثل الفنانة زبيدة قاسم. ولم يكن عمر المغنّية الليبية الموسيقي بمثل طول عمر مثيلاتها العربيات، وهذا ما جعل ليبيا تعتمدُ كثيراً في الإنتاج الموسيقي على فناناتٍ عربياتٍ، مثل التونسية الراحلة ذكرى أو السورية أمل عرفة أو التونسية لطيفة.

على النقيض، كان الرجال يأخذون دوماً أدوارَ البطولة حتى تلك الأدوار التي تتضمّنُ أدواراً نسائيةً، وما زالت هذه الظاهرة موجودة حتى اليوم في الأعمال الكوميدية. ومن أشهر الشخصيات النسائية التي أدّى دورها رجلٌ هو دور "خالتي مشهيّة" الذي أداه الفنان فضيل بوعجيلة. واشتهر الممثل الكوميدي حاتم الكور بأدائه الكثيرَ من الشخصيات النسائية. مثل العجوز التقليدية أو المعلمة أو الزوجة أو حتى امرأة سياسية، كدوره في مسلسل "فضيلة قلب الأسد" الذي عرض على قناة ليبيا الأحرار، نفس القناة التي تبثّ برنامج عيلتنا أقوى، في رمضان 2021.

يظهرُ فشلُ القذافي أيضاً في أولى انتخابات ليبيةٍ سنة 2012، أي بعد عام من سقوط نظامه، ولم يكن المجتمع الليبي يوصف وقتها "بالرجعية" التي يوصف بها اليوم. فقد خُصصت حصّةٌ للنساء في انتخابات المؤتمر الوطني العام، وكانت اللوحات الدعائية تملأ البلاد للدعوة لانتخاب أعضاء المؤتمر من الرجال والنساء. وقد شهدت صور النساء –أكثر من الرجال– عمليات تخريبٍ ومسحٍ للوجوه أو تمزيقها في المناطق الهامشية وضواحي العاصمة. هذا طبعاً إن تجرأت المرشحة على وضع صورتها في دعايتها الانتخابية، إذ كانت بعضُ المرشحات إمّا يظهرن في الدعاية منقباتٍ أو حتى بدون صورة وجه. وقد استمرّ هذا الحال حتى الانتخابات البلدية الأخيرة في 2024.

كان لهذا المقطع وما ماثله من مقاطع تظهر فيها النساءُ في ليبيا أثراً في تصاعد حركات الاحتجاج، مع صعود دور وسائل التواصل الاجتماعي حينها. بل كان طرفا الحرب، أتباع العقيد والثوّار، يستخدمان قصصاً عمّا يفعله الطرف الآخر بالنساء –من اغتصابٍ وإذلال– لتسخين الشارع ضدّه. وليس أدلّ على ذلك من قصة الفتاة الليبية إيمان العبيدي التي اتهمتْ كتائب العقيد باغتصابها، وانتشرتْ القصة في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى إنّ النظام نفسه ردّ على هذه التهم. ولا تزال قصة إيمان العبيدي من أشهر قصص الثورة. فهي ترمزُ إلى جرأة الليبيات حينها حدِّ الإفصاحِ عن الاغتصاب، ما يعدّه المجتمع الليبي مساً بالشرف.

نجحت الثورة، وانتهى عهد العقيد بمقتله في 20 أكتوبر 2011. وفي غمرة نشوة "الحرية" التي نادى بها الليبيون في فبراير 2011، بدأت نساءٌ كثيرات تحدّي المحظورات الاجتماعية. ففي 2012 انتشرت صور لنساءٍ يؤدين "اليوغا" على شاطئ البحر، فغضب ليبيون على وسائل التواصل الاجتماعي بين من يناديهنّ بارتداء المحتشمِ من الملابس أو حتى منعهنّ من أداء هذه الرياضة على مرأى المارة. حتى إنّ مجموعة من النساء في 2016 استعانت بحمايةِ سيارة شرطة لأداء الرياضة على شاطئ طرابلس.

حاولت منظمات المجتمع المدني في البلاد كثيراً العمل على قضايا المرأة وتوعية المجتمع الليبي بما تمرّ به المرأة الليبية. وكنتُ أعملُ مثل شبابٍ كثيرين في هذا القطاع المتنامي، حتى صرتُ مديراً لمنصةٍ إعلاميةٍ ليبية تُدعى "هنا ليبيا" من 2018 وحتى 2020. وقد اشتغلنا كثيراً في المنصّة على إنتاج مقالاتٍ ومقاطع فيديو عن الشابات الليبيات ومشاركة قصصهن في أعمال مختلفة.

أذكر من تلك القصص مقابلة مع الصحفية ربيعة عمّار التي قالت لنا: "المجتمع لا يتقبل جرأة الصحفية". وكانت أغلب القصص النسائية التي أنتجتها المنصّة تركز على الناشطات مع اختلاف النماذج. فمثلاً، إحدى القصص شاركتها معنا شابة تدعى سالي محمود، اشتغلت في التمثيل وعرض الأزياء، قالت: "أنا بنفوت المجال هذا [تقصد عرض الأزياء] لأنّها عيلتي تتضايق [من التعليقات]. لما تحط صورة [تأتيك] تعليقات تقولك أنت تبي تفسّد الناس".

لم يحب الليبيون نشاطَ منظمات المجتمع المدني، إذ وجدوا فيها عدواً مدعوماً من الخارج يأتي بأجنداتٍ غربية. ومع ذلك استمرتْ المنظمات بالعمل داخل ليبيا حتى بدأ التضييق عليها شرقاً وغرباً، لاسيما عندما ترأست السيدة انتصار القليب مفوضية المجتمع المدني في طرابلس سنة 2020، وعاد جهاز الأمن الداخلي للعمل بنفس الفاعلية التي كان عليها قبل الثورة الليبية بدءاً من 2021.

يكتبُ الجهاز في موقعه الرسمي تعريفاً بنفسه يقول فيه إنّه أنشئ "لحفظ كيان الدولة وحماية أمنها السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب والظواهر الهدّامة والمخاطر والتهديدات التي تستهدف قيمها الدينية والاجتماعية وتنال من مكانتها أو علاقاتها الدولية".

مع توليها منصب رئيسة مفوضية المجتمع المدني في طرابلس، راحت انتصار القليب تحرّض ضد منظمات المجتمع المدني واتفاقية "سيداو" لحقوق المرأة. تزامن هذا مع ارتفاع حالات القبض التي قادها الجهاز ضدّ الناشطين غرب ليبيا وشرقها. ومع الوقت أصبح عمل المنظمات مرهوناً برقابة من المفوضية والأجهزة الأمنية داخل البلاد. وهكذا أصبحت تغلق أبوابها أو تنقل عملها إلى خارج ليبيا إن أرادت الاستمرار في العمل.

على مدى ثلاث عشرة سنة منذ 2011 كانت قضية المرأة محوريّة في هذا الصراع بين المنظمات والقوى المحافظة، سواء الأمنية أو الحكومية. والمشهدُ على أرض الواقع اليوم ليسَ في صالح المنظمات.

مع ذلك، لم يكنْ عمل المنظمات ذو تأثيرٍ عظيمٍ في المدن والقرى الصغرى بعيداً عن وسط المدن الكبرى. فقد اتخذتْ في عملها سياسةً شبيهة بسياسة الدولة الليبية التي ركّزت جهدها في المركز. ولا تزالُ المرأة الليبية خارج المدن الكبرى تواجه التحديات ذاتها من توقفها عن الدراسة بعد المرحلة الثانوية، ولا يزال يندرُ وجودها خارج أسوار البيت.

لكن فصلاً بعنوان "تغيّر الأدوار النسائية في زمن الصراع" منشور سنة 2023 في كتاب "العنف والتحول الاجتماعي في ليبيا" للكاتبة ريما حميدان، يظهرُ أنّ النساء في هذه المناطق بدأت تحتالُ على واقعها الاجتماعي. تضربُ ريما مثلاً باستخدام النساء لسائقات يعملن على حسابهن الخاص يعينهن على التحرك داخل مدنهن وقراهن. وهو أمر لم يكن موجوداً قبل الثورة الليبية، وكان نادراً أن تجد امرأة تستقلُّ سيارة أجرة.

تفصّل ريما حميدان في كتابها التحولات الاجتماعية التي مرّت بها المرأة الليبية بعد الثورة. وبينما توضّح أنّ وضع المرأة في الفضاء السياسي قد ارتدّ ولم يعد حاضراً بنفس القوة التي حضر بها في 2012، إلا أنّها تشير إلى ظاهرة جديدة على المجتمع الليبي في وسائل التواصل الاجتماعي. فقد أصبحت كثير من الفتيات الليبيات يظهرن بأسمائهن وصورهن الحقيقية على فيسبوك.

تقول ريما: "بالنسبة إلي، لم أكن قادرة على مشاركة صورتي الشخصية قبل 2015 خوفاً من المضايقات [. . .] ومع أنّ المضايقات لا زالت متواصلة، إلا أنّ الدعايات اليوم في طرابلس تنتشر بصورٍ لعارضات أزياءٍ ليبيات ومؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي دون تخريبها. هذا التغيير والقبول الاجتماعي المتصاعد قد يكون بسبب تحسّن خدمات الولوج إلى الإنترنت مما ساعد النساء على إظهار أنفسهنّ والشهرة". تعزو ريما أيضاً هذه التحولات الاجتماعية الطفيفة إلى التغيّر في الوضع الاقتصادي بعد الثورة الليبية وتأزم الحالة الاقتصادية، ما جعل عملَ كثير من الليبيات ضرورياً.

أوجد المجتمع الليبي، حسب ريما، حلولاً للنساء للاستمتاع بثمار أعمالهنّ. فقد كثرت الصالات الرياضية المخصصة للنساء والفضاءات الترفيهية النسوية والمصائف العائلية أو النسائية. وحتى في بلدات مثل تاجوراء، أمكن للمرأة أن تدخل لأول مرّة إلى مقهى عائلي أو نسائي. تقول ريما: "منذ 2012، أصبحت الفضاءات الترفيهية المخصصة للنساء المعروفة ‘للعائلات فقط’ كثيرة في المدن الليبية، مثل المقاهي الخاصة والحدائق وبعض المطاعم وحتى الأندية الترفيهية. وأمّنت هذه الأماكن عدم دخول الرجال إليها وإن كان باستخدام القوة".

لا تزال توجد قطاعات بالمجتمع لا تقبل هذه التغيرات وتسعى لمنعها ولو بالعنف. تذكر ريما واقعة في 2019 عندما هاجمت إحدى المجموعات المسلحة مقهى في طرابلس وطُلِب من زبونٍ كان صحبة زوجته أن يخرج عقد الزواج. "وقد أوقفت في 2018 إحدى المجموعات المسلحة حفلاً لشابات في مقهى نسائي، بدعوى وجود اختلاط بين الجنسين".

المرأة التي تحاول الخروج عن هذه الأعراف المتفق عليها قد تلاقي غضباً اجتماعياً، يصل أحياناً إلى حدّ المضايقات والتحرّش. فقد انتشر في الذكرى الرابعة عشر لثورة 17 فبراير مقطعٌ مصورٌ لسيّدة في ميدان الشهداء، وسط طرابلس، يتحرّش بها مجموعة من الشباب لأنّهم وجدوا أنّها أجرأ من أن تترك تحرشهم اللفظي بها يمرّ بسلام.

وقد اغتاظَ الليبيون بسبب خروج فتاةٍ مع رحّالةٍ جزائريٍ يُدعى مهدي شطاح في مقطعٍ آخرَ في يناير 2025 وهي تأخذه في جولةٍ داخل شوارع طرابلس بسيّارتها. فأصبحت القضية قضية رأي عامٍ وطالب النّاس بالقبض على الجزائري الذي خرجَ في مقطعٍ ينتقدُ فيه طريقة معاملة الليبيين له. لم تسلم الفتاة التي خرجتْ في الفيديو من الانتقادات، فتبرأ منها المجتمع بالقول إنّها ليست ليبية، وهاجمها البعض وهاجم أهلها بسبب جرأتها على الخروج مع رجلٍ في سيارة وإظهار نفسها على العلن.

شهدت ليبيا، مثل بقية العالم، ظهور شخصية المرأة "المؤثّرة" (الإنفلونسر). بدأ الأمر مع تحوّل الإعلاميات والصحفيات، مثل الممثلة كريمة الترهوني، إلى مؤثراتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم استقر في ظهور فتياتٍ ليبياتٍ يشبهن بقية الليبيات. فظهرت شخصيات مثل بتول الزرّوق المؤثّرة في عالم الموضة، ومنى معتوق المؤثرة في عالم الطهي. وأشهرهن فتاة تُدعى "يوسا" تستخدم وجه أميرة من أميرات ديزني وتعرضُ يومياتها وأسلوب حياتها، وهي مؤثّرة جداً في أسلوب حياة جيل الألفية الجديدة. بل أصبح من السهل أن تجد ليبيات يعرضنَ أجسادهنّ في منصاتٍ إباحيّة مثل ما يحدثُ مع الأخوات الملقبّات "بنات السلطانة" اللائي يعشنَ في تركيا.

أصبحَت هؤلاء النساء والفتيات مؤثرات تأثيراً فعلياً في توجهات الأجيال الجديدة ومعتقداتهم في مختلف قرى ليبيا ومدنها. إذ فرضن أنفسهنّ قدوةً لغيرهنّ، كل حسب طموحاتها في الحياة. حتى إنّ بعض المتسابقات في "عيلتنا أقوى" عبّرنَ بوضوح عن رغبتهنّ بالتحوّل إلى "ترند" في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنّ هذا ما سيأتي لهنّ بالشهرة وبالتالي التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تروّج له المؤثرات الليبيات.

هنا تكمن خطورة الأمر بالنسبة إلى المحافظين من الرجال والنساء الذين يرفضون خروج المرأة الليبية على الشاشة أو في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعيشون في جوٍّ من الإنكار بالقول إنّ جُلّ من ينشهرن لسن ليبيات في الأصل. لم تعد مسألة تحرر المرأة وتغيّر أدوارها الاجتماعية التقليدية مسألةَ الدولة التي تصوغ القوانين والقرارات ولا تطبقّها على الأمر الواقع، وأصبح التغيير ممكناً وشاملاً لكلّ فئات المجتمع.

ما يختلفُ في ظاهرةِ "عيلتنا أقوى" هو هذا الوجود الواقعي والحقيقي للمرأة الليبية في البرنامج. المتسابقات يمثّلن المرأة الليبية بقوة، فهنّ يأتينَ من عائلات مختلف المدن والقرى الليبية، أي أنّ الأمر لا يتعلّق فقط بالمراكز الحضرية الكبرى مثل طرابلس وبنغازي، حيثُ تعيشُ أغلب "المؤثرات". أيضاً العفوية والواقعية البعيدة عن الاصطناع اللتان تحضرُ بهما المتسابقات يبدو صادماً للكثير، فهنّ يشاركن مشاعر الغضب والتوتر والفرحة والحزن بكلّ أريحية. بل أكثر من ذلك، تجدُ في برنامج عيلتنا أقوى متسابقة لا تخفي كرهها أو حقدها على متسابقة أخرى، وتجدّ أيضاً المكائد التي تحاك بين المتسابقات للظفر باللقب، والعراك بالكلام الذي قد يصل إلى حدّ الحطِّ من رمزية الأم الليبية وقدسيّتها. كل ذلك مع وجود رجلٍ مثل الشيف رضا العالم، يسخطُ ويشجب ويُخرسُ متسابقة ما.

ما يهددُ قيم الأسرة الليبية عند المحافظين هو هذا الحضور القوي للمرأة الليبية من مدنٍ مثل مصراتة والزاوية وزليطن والبيضاء وسبها. فكلها مدن يندرُ فيها حضور النساء في الفضاءِ العام أصلاً. أي أنّ برنامج عيلتنا أقوى حطّمَ صورة المرأة الليبية المستقرة في خيال الرجل الليبي.

فتجدُ تعبيراً شهيراً مثل "الشامخات" الذي يتداوله المجتمع لوصف النساء اللائي دخلن في علاقاتٍ جنسيةٍ مع عناصر في المجموعات المسلّحة، ويملكن سطوةً بسبب هذه العلاقة. فيمكّنهن هذا من الظهور بملابس جريئة نسبياً علناً أو حتى بحرية تعبيرٍ غير مسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد انتشرَ في السنوات الأخيرة الماضية مثلٌ لم يكن موجوداً قبل عقود في منظومة الأمثال الشعبية الليبية هو "عيلة وخالها ميلاد". وقد بنيتُ روايتي "خبز على طاولة الخال ميلاد" المنشورة سنة 2021 على هذا المثل الذي يعدُّ سلاحاً لنقدِ النماذج النسائية الخارجة عن أعراف المجتمع حتى ولو كانَ بمجرد عدم ارتداء الحجاب، وسلاحاً لنقدِ "ولي أمر" أولئك النساء. ولن يجد المرء أي مفاجأة عندما يقرأ هذا المثل حاضراً في كثيرٍ من التعليقات على حلقات برنامج عيلتنا أقوى.