لم أستغرب ردّة الفعل هذه، ذلك أن ساحرة الإبهار كانت واحدةً من أكثر المعماريين إبداعاً في جيلها. كانت زها حديد امرأةً رائدةً في مجال لا يزال يهيمن الرجال على مراتبه العليا خاصةً الأوروبيون والأمريكيون منهم، وكانت ناقدةً قويةً ومعلمةً محترمةً ومصممةً ملهمةً أحدثت ثورةً في عالم التصميم المعماري المعاصر.

تقاطعت طاقات زها الإبداعية وجرأتها التفكيكية مع الجانب الإسلامي من هويتها عندما طُلب منها تصميم ثلاثة مساجد في فرنسا والكويت وكوسوفو. ومع أنّ أياً من هذه المساجد الثلاثة لم يرَ النور، إلّا أن قراءةً معمقةً فيها تكشف عن الطرق الإبداعية التي حاولت خلالها زها تجاوز الشكل المعماري السائد للمسجد بوصفه مكعباً بمئذنةٍ وقبّة. مثلت التصاميم الثلاثة فعلاً نقدياً لجمود النموذج، وضدّ تحويل المسجد إلى نصبٍ تذكاريٍ للهوية المغلقة. فهي تقترح أن يكون المسجد فضاءً منفتحاً، يعيد توجيه الإدراك، ويجعل من العبادة تجربةً عقليةً وحسيةً في آنٍ واحد. أحدثت زها حديد اختراقاً فكرياً ثورياً في واحدٍ من أكثر الحقول المعمارية محافظةً، فالتصورات النمطية عن المسجد لا تزال تهيمن على الخيال الجمعي وتتحكم في الذوق العامّ وتحدّ من الابتكار المعماري.

لفهم الأفكار والمبادئ المعمارية التي ألهمت أعمال زها حديد المعمارية يمكن العودة إلى دراستها المتخصصة للمعمار بعد نيلها شهادة البكالوريوس سنة 1971، وانتقالها إلى لندن للدراسة في المدرسة التابعة للجمعية المعمارية البريطانية، إحدى أقدم المدارس المستقلة للعمارة في بريطانيا. تشتهر المدرسة باهتمامها بتاريخ ونظريات العمارة وتقنيات التصميم المعماري، كما تمتاز بمناهجها التجريبية التي يتشارك الطلاب فيها مع أساتذتهم في تطوير مقاربات جديدة لدراسة التصميم المعماري.

تزامن دخول زها هذه المدرسة مع صعود الاتجاه التفكيكي في العمارة. وهو اتجاه "ضد الشكل وضد الهرمية وضد البنية" كما يلخصه المعماري الفرنسي السويسري برنارد تشومي، مصمم حديقة لا فيليت في باريس، الذي استشار أثناء تصميمها فيلسوف المدرسة التفكيكية جاك دريدا. يعتمد هذا الاتجاه على تفكيك التصميم المعماري إلى عناصر، وإعادة تركيبها بما يقدم الانسيابية والمعنى على حساب التزام التقاليد والتجانس. وتقدم التعامل مع كل مكوّن في التصميم باعتباره قائماً بذاته ومنخرطاً بعلاقة مع غيره من المكوّنات، عوضاً عن تقسيم المكونات إلى رئيسي وثانوي. وتقدِّم البنية القائمة على التداخل البصري وانعدام الانسجام المتعمّد، على البنية الصارمة المتجانسة سهلة القراءة.

تأثرت زها بهذا الاتجاه مع تتلمذها على أيدي معماريين مشاهير تبنوه، ومنهم الهولندي ريم كولهاس الذي عرّف المدينة بأنها مجموعة من التناقضات والفوضى، ودعا للاحتفاء بهذه الحقيقة بدلاً من محاولة فرض النظام عليها وترتيبها. كما أنها تأثرت بقدرة اليوناني إيليا زينغيليس على تحويل الأفكار والنظريات الثورية حول العمارة إلى مبانٍ قائمة. وبعد تخرجها سنة 1977 عملت في مكاتب هؤلاء الأساتذة.

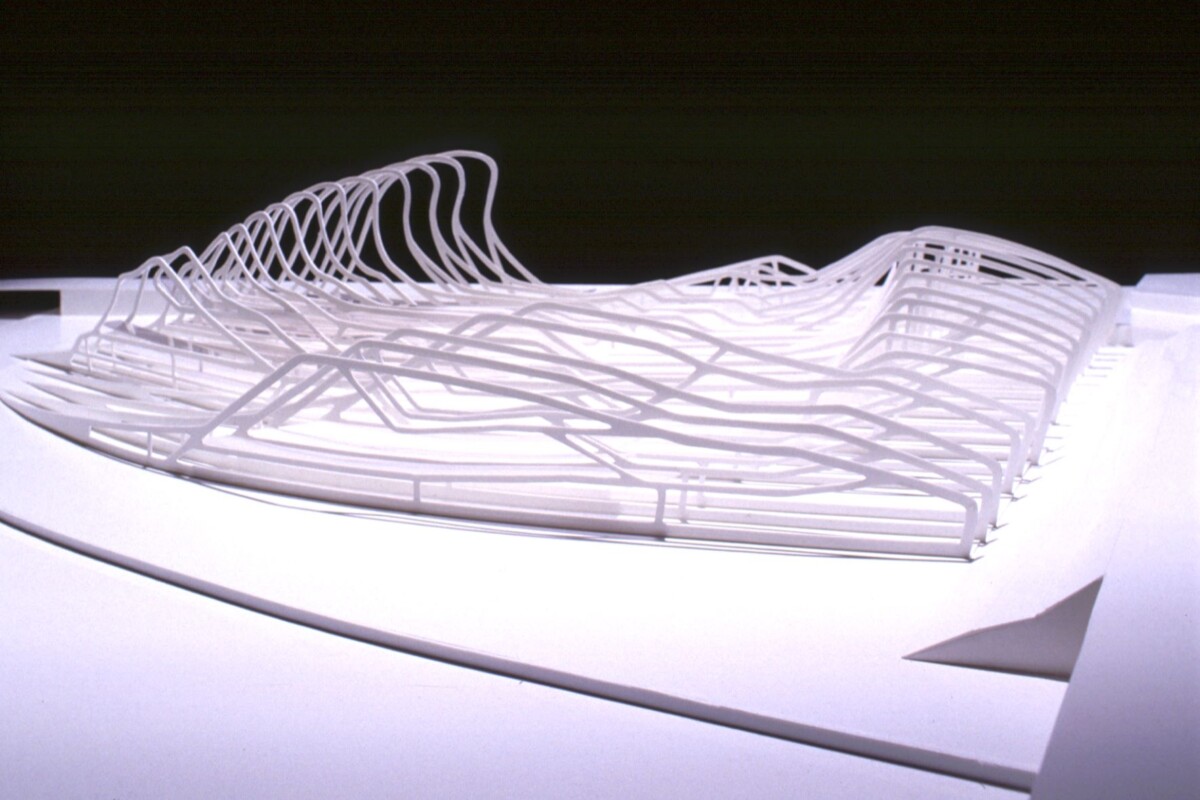

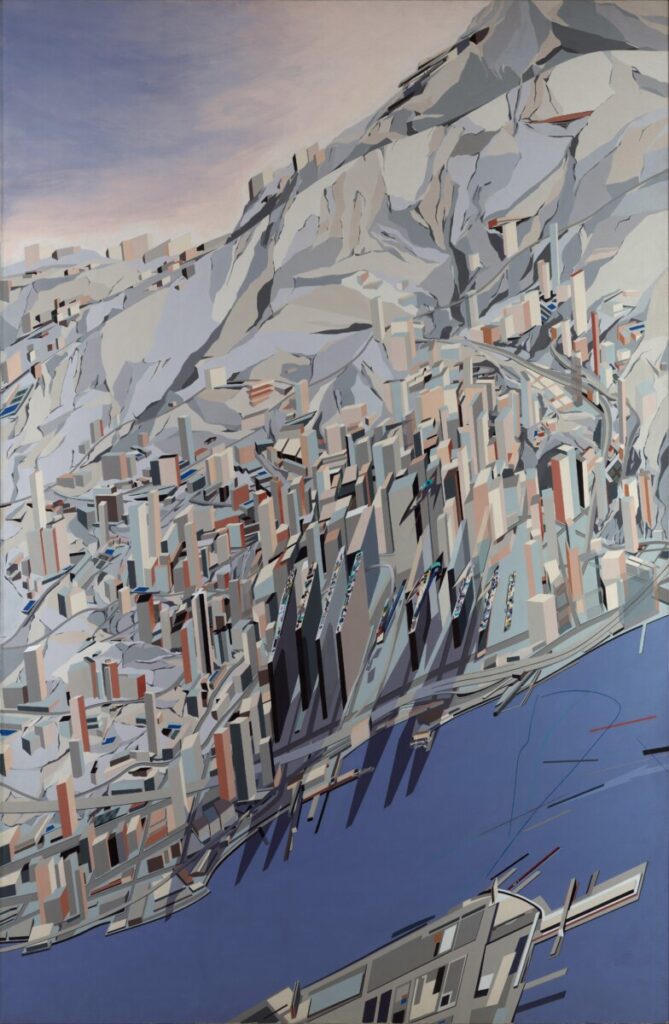

أسست زها حديد مكتبها المعماري سنة 1980، وبدأت تلفت الأنظار إلى خطها التصميمي الخاص الذي انعكس على مشاريعها الجريئة. أول تصاميمها الذي فازت عنه بجائزة الميدالية الذهبية في المسابقة في التصميم المعماري في بريطانيا سنة 1982 كان تصميماً لإعادة تأهيل المبنى رقم 59 في شارع إيتون بلندن، إذ راعى التصميم شروط المسابقة بالحفاظ على الواجهة التاريخية للمبنى لكنه أضاف على البنية الداخلية للمبنى حساً معاصراً. وفي السنة التالية حققت زها أول فوز لها في مسابقة دولية، حين فاز تصميمها لبناء ناد خاص على قمة جبل فيكتوريا في هونع كونغ، عرف اختصاراً بتصميم "ذا بييك". عكس هذا التصميم عبقرية زها حديد الواعدة في بداية عصر استخدام الحاسوب في العمارة. ولَّفت زها في تصميمها بين تضاريس الجبل الطبيعية والعمارة التجريدية، لتصوغ منها طبقات أفقية تطفو وتحوم بانسيابية وكأنها جزء من الجبل، ولكنها محمولة في الهواء في الآن نفسه.

منح هذا المشروع زها حديد شهرة عالمية على أنها رائدة الانقلاب التفكيكي في العمارة المعاصرة. وقاد مع التصاميم اللاحقة عليه – حتى وإن لم تُنفَّذ – لأن تحجز زها حديد مكانها ضمن أهم المعماريين الدوليين المتبنين الاتجاه التفكيكي. واختارها متحف الفنون الحديثة في نيويورك سنة 1988 ضمن ستة معماريين دوليين آخرين في معرضه الشهير المعنون "العمارة التفكيكية".

بعد نجاحها في بناء عدة مبان في أوروبا، فازت زها سنة 1998 بمسابقة تصميم وبناء أول مبانيها الأيقونية التي أدخلتها العالمية وهو "مركز روزنتال للفن المعاصر" في مدينة سنسيناتي في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. استغرق تصميم وبناء المركز خمس سنوات، حتى استوى المبنى كما صممته زها سنة 2003. تلا ذلك عدة مبانٍ في لندن، المدينة التي اتخذتها منزلاً وموطناً، أهمها "لندن أكواتيك سنتر" الذي يضم حمامات السباحة الأولمبية الذي صممته سنة 2004، بُعيد حصولها على جائزة "بريتزكر" التي يمكن وصفها بأنها جائزة نوبل للعمارة عام 2004.

أما في العالم العربي الذي استفاق متأخراً على عبقريتها، بنت زها حديد عدة مبان مهمة في مراحل لاحقة من حياتها. أحد هذه المباني هو مركز عصام فارس في الجامعة الأمريكية في بيروت الذي استغرق العمل عليه سنوات عدة بين 2006 و2014. وبُني بعده جسر الشيخ زايد في أبو ظبي وبدأ العمل عليه في 2007 وافتُتح في 2010، والمسرح الكبير في الرباط الذي اكتمل إنشاؤه بعد وفاتها بسنتين سنة 2018، ومحطة مركز الملك عبدالله المالي في مترو الرياض التي افتتحت سنة 2024. أما أهم مبانيها العربية وأكثرها دلالة عاطفية، فهو مبنى المصرف المركزي العراقي في بغداد، مسقط رأس زها وموطنها الأول، والذي سيكون معلماً مهماً في سماء المدينة، وقد قارب على الانتهاء بعد سنوات طويلة في التعثر.

عُهد إلى زها حديد تصميم ثلاثة مساجد في ثلاثة أماكن مختلفة هي الكويت وستراسبورغ بفرنسا وبريشتينا عاصمة كوسوفو. صحيح أن هذه التصاميم الثلاثة تمثل هامشاً صغيراً في إنتاجها، إلا أنها ذات مغزىً خاصٍّ من حيث رمزيتها. ففيها توظّف زها حديد أسلوبها التفكيكي الذي طورته عبر السنين في التعامل مع نمط المسجد العمراني الذي يُبنى على النحو ذاته منذ قرون، ولا يخرج تكوينه في الغالب عن وجود مئذنة وقبة يعلوان مكعباً.

لم تولد المساجد في التاريخ الإسلامي بهذا الشكل النمطي، بل اتخذته تدريجياً عبر القرون. فمساجد مكة والمدينة والبصرة والكوفة والفسطاط في الفترة الأولى للإسلام كانت خالية من المآذن. ويرجح مؤرخ الفن الإسلامي أوليغ غرابر في الطبعة المنقحة المزيدة من كتابه "ذا فورميشن أوف إسلاميك آرت" (تكوين الفن الإسلامي) الصادرة سنة 1978، أن أول مسجد تبنَّى فيه مئذنة في الإسلام هو المسجد الأموي في دمشق، عندما حوّل بُناته أبراج الحصن الروماني الذي بنى مكانه المسجد إلى مآذن.

وبعد عمارة المسجد الأموي وما تلاه من مساجد تبنت نمط المئذنة في العراق – بحسب كتاب غرابر – تطوّرت المساجد إلى النمط الذي استقرت عليه الآن في القاهرة الطولونية ثم الفاطمية فالمملوكية، واسطنبول العثمانية وأصفهان الإيرانية، ودلهي وأغرة الهنديتان المغوليتان. وتميز كل نمط ببعض الخصائص المحلية وساد في منطقته. إلا أنها تشاركت جميعها باعتمادها على القباب والمآذن والفراغ المكعب، حتى باتت هذه العناصر دلالات عمارة المساجد البصرية السائدة في كافة أنحاء العالم الإسلامي.

تميز النمط العثماني في عمارة المساجد عن غيره من الأنماط بالأبهة والضّخامة، وامتزاج عناصر الفن الأوروبية بأنماط التصميم المشرقية، مما رفعه إلى مصاف النمط المهيمن على خيال المصممين في العصر الحديث، خاصة بعد نيل غالبية دول العالم الإسلامي استقلالها في منتصف القرن العشرين. إذ بحثت أغلب الدول الإسلامية حديثة النشأة عن صورة ذات عمق تاريخي في تشكيل مساجدها، وبشكل خاص مساجد الدولة. فتبنت جوامع إسلام آباد وأنقرة، وجامع بورتاجايا في ماليزيا وأكرا في غانا النمط العثماني في البناء. وسار على نهجهم الملوك والشيوخ والسلاطين في معظم دول الخليج في بناء جوامعهم، كما ظهر في جامع الشيخ زايد في أبو ظبي وجامع السلطان قابوس في مسقط. إذ طمحت تلك الجوامع في تصميمها أن تتمثل الأبهة السلطانية للجوامع فترة السيطرة الإمبراطورية العثمانية، بما تعكسه من سيادة وقوة وتفوق، رنت إليها الدول الإسلامية الحديثة.

رسخت هذه الجوامع الضخمة صورة الجامع النموذجي على أنه مكعب ذي قبة أو قباب عدة، ومئذنة أو مآذن عدة. وسيطرت على الخيال الجمعي في تصور المساجد. مما جعل أي خروج عن النموذج صعباً وممجوجاً في الذوق السائد، حتى في الجوامع التي أقيمت خارج حدود العالم الإسلامي، سواء التي مولتها الدول الإسلامية، أو تلك التي قامت على جهود الجاليات الإسلامية التي انتشرت في أرجاء العالم. فقد هيمن نموذج القبة على عمارة المساجد لدرجة أن العديد من المعماريين الذين قدموا تصميمات معاصرة تعتمد الليونة والحركة اللتين تسمح بهما مواد ووسائل الإنشاء الحديثة، وجدوا أنفسهم مجبرين على زج قبة ومئذنة في تصاميمهم، والتخلي عن أفكارهم المغايرة لهذا الذوق السائد. لكن زها حديد لم تخضع لهذا الإجبار.

احتكت زها حديد مع نموذج الجامع التقليدي ثلاث مرات في مسيرتها الإبداعية. جاء الاحتكاك الأول في التصميم الذي شاركت به في مسابقة تصميم المسجد الكبير في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. ولهذه المدينة رمزية خاصة كونها تقع عند ملتقى الثقافتين الجرمانية واللاتينية، وتحتضن نسبة متزايدة من المسلمين، معظمهم من المهاجرين من شمال أفريقيا.

كان المشروع فرصةً نادرةً لترجمة مفهوم المسجد إلى فضاء حديث يُخاطب المدينة الأوروبية، ويعكس في الوقت نفسه روحانية تجربة الصلاة، الشعيرة الإسلامية الأهم.

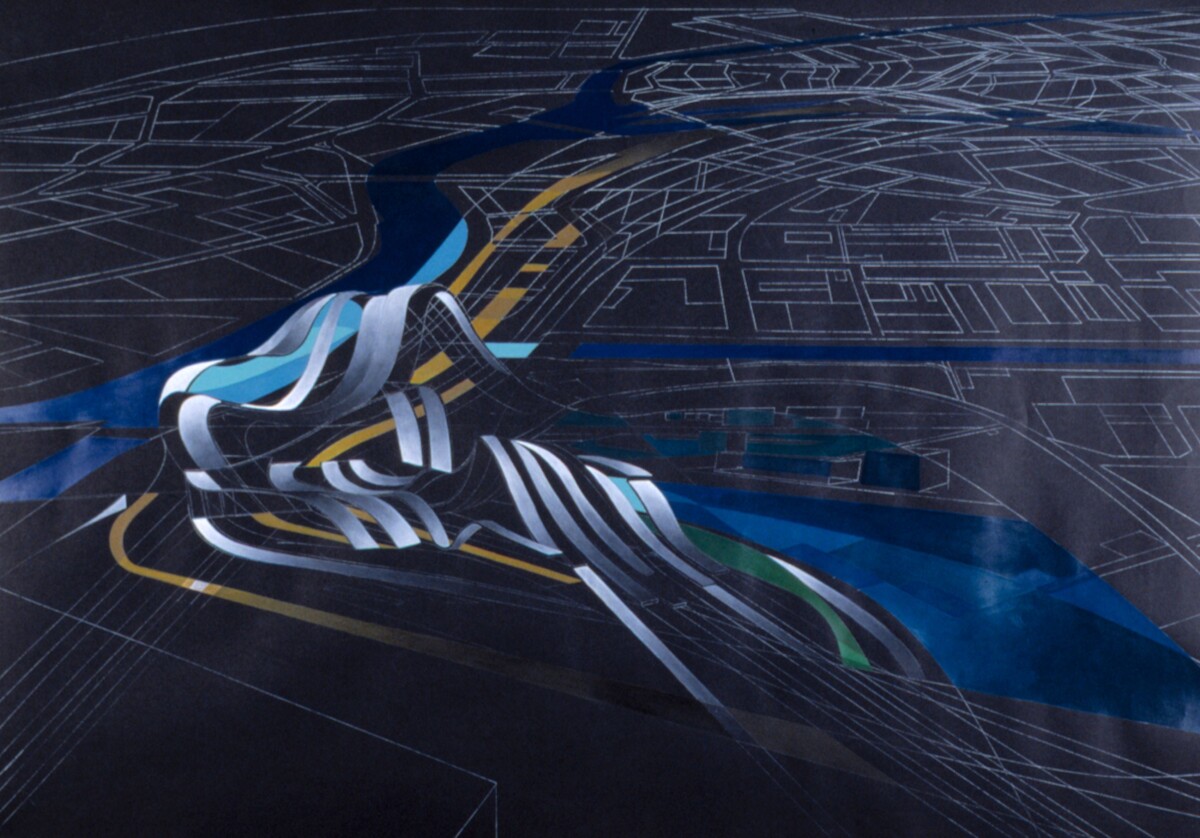

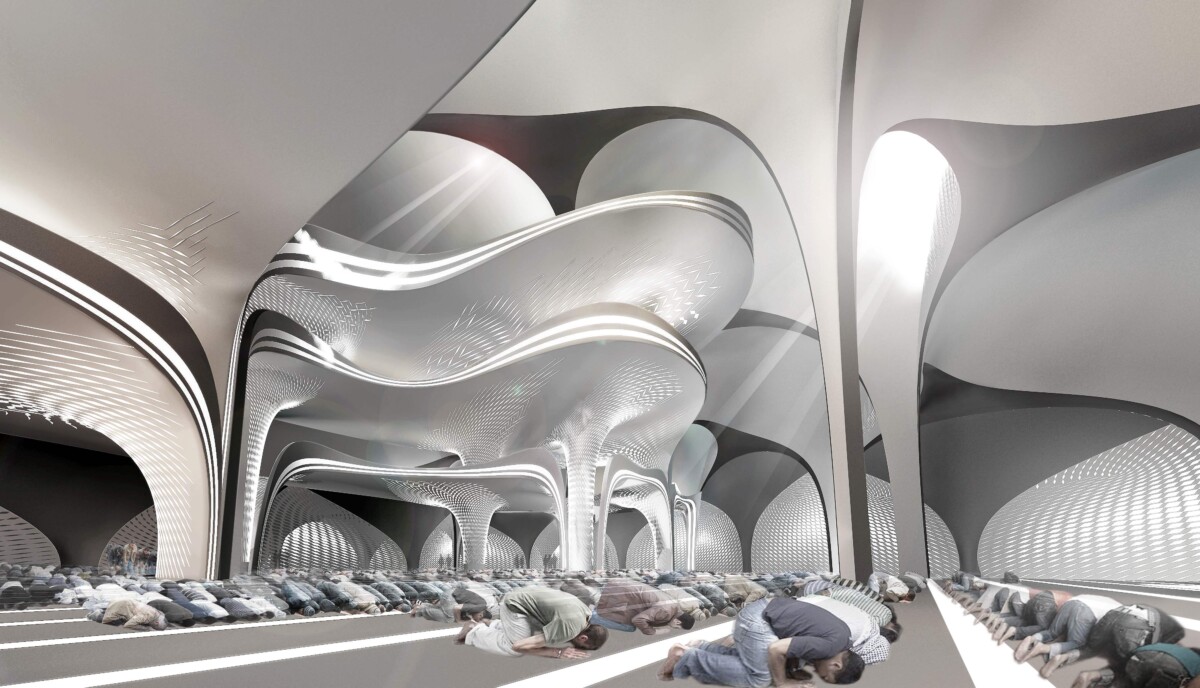

لم تقترح زها حديد مئذنة أو قبة، بل بنية متماوجة ضخمة تتحرك في الفضاء مثل صوت المؤذن، أو بالأحرى مثل صدى هذا الصوت في الأفق. لقد صممت زها حديد مبنىً تنداح منه الأغلفة الخرسانية على شكل تموجات ضخمة، وكأنها تسجيل مرئي للموجات الصوتية للآذان. يدخل الضوء بين هذه الأغلفة عبر نوافذ طويلة غير متناظرة، ليخلق إيقاعاً نورانياً يُحاكي الحضور الماورائي في المكان، لا من خلال الرموز المعتادة مثل رسم اسم الجلالة أو الآيات القرآنية المخطوطة، بل من خلال التجربة الحسية للمصلي.

تصميم زها حديد للمسجد الكبير بستراسبورغ - بإذن خاص للفراتس من مؤسسة زها حديد

خرج هذا التصميم عن التجريد الشديد لحضور المسجد باعتباره مكعباً أو مستطيلاً للعبادة، ونظر للمسجد باعتباره تجربة حسية مركبة، تتفاعل فيها الطقوس والصوت والضوء في تناغم مستمر. أما العناصر الرمزية الأخرى ومنها الزخرفة باستخدام الخطوط المذهبة والملونة أو الرقش (الزخرفة باستخدام الأشكال الهندسية)، فاكتفت منها بإحالات مجازية أنيقة إلى الكتابة، شكّلت فيها التموجات الخارجية والداخلية للمبنى نوعاً من "الخط المعماري"، لا يُقرأ بل يُعاش بصرياً. تقاطعت هذه التموجات مع حركة نهر الراين القريب، ما منح المسجد إنتماءً مميزاً متصلاً مع شكل الأرض، وجعله امتداداً تشكيلياً للبيئة الطبيعية والإنسانية في آن واحد. ما يدهش في هذا المشروع هو التوازن البصري بين الكتل المبنية والمساحات الفارغة الموزعة بعناية بين الحداثة العنيدة التي اشتهرت بها زها حديد من جهة، والمرجعية الشعائرية الإسلامية التي وظَّفتها حديد بخيال خلاق من جهة أخرى.

لكن هذا المشروع، كما كان متوقعاً، لم يفز. فاز بالمسابقة بدلاً من ذلك المعماري الإيطالي باولو بورتوغيسي، الذي قدم مشروعاً تقليدياً إلى حد التكرار، يشبه في كثير من عناصره المسجد الكبير في روما، الذي صممه باولو نفسه في منتصف التسعينيات.

بعد نحو عقد تقريباً، وفي سنة 2009، طُلب من زها حديد تصميم مسجد آخر ضمن مشروع تجاري ضخم في الكويت، هو "مجَّمع الأفينيوز"، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم العربي. كانت الظروف هنا مختلفة: فالمسجد لم يكن مشروعاً عاماً خاضعاً لجدال سياسي أو ديني، بل جزء من بيئة تجارية خاصة، مما منح حديد حرية نسبية في التصور والتصميم. ومع ذلك لم يُنفذ المشروع، بل توقف عند مرحلة المفهوم الأولي.

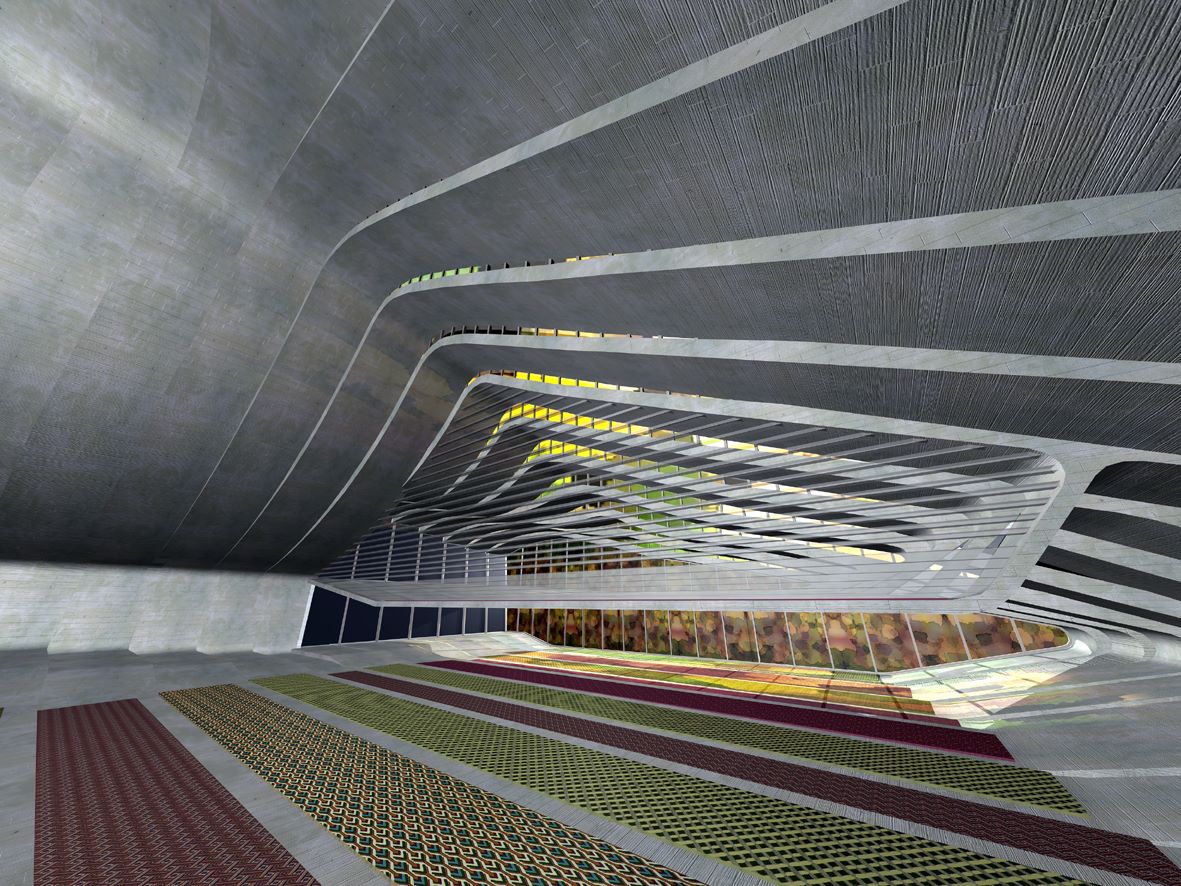

تكشف الوثائق المنشورة عن هذا المشروع عن بناءٍ متميز، يتكوّن من ثلاث حلقات بيضاوية ضخمة، كل منها تطوق فناء داخلياً بيضوي المسقط أيضاً، وتصعد بلطف نحو الأعلى لتلتقي عند نقطة مركزية ترتفع منها ثلاث كتل مخروطية مائلة قليلاً، أشبه بأبراج عضوية تتصاعد نحو السماء، وهو الدور المفاهيمي المعماري الذي تقوم به المئذنة التقليدية، لكن تصميم زها يتخطاه. ففي هذه الأبراج المخروطية التي تبدو مبتورة القمم، ثمة إيحاء قوي بحركة الأصابع الثلاثة للمصلي، حين يشير برفع السبابة في نهاية التشهد، مؤكداً وحدانية الله. قد لا يكون هذا المعنى مقصوداً مباشرةً، لكنه موجود بقوة في التعبير البصري. في الحقيقة. البناء بكليته يبدو كأنه ترديد للشهادة (الجملتان اللتان تعلنان الإيمان بالإسلام)، بلغة مجردة ولكن مكثفة، تعبر عن دين الإسلام لا باستخدام العلامات المبتسرة والمعروفة، بل عبر الجوهر: الصعود والوحدانية والخشوع والحركة نحو الأسمى.

التصور النهائي لتصميم مسجد مجمع الأفينيوز - بإذن خاص للفراتس من مؤسسة زها حديد

اللافت في المشروع الكويتي، أنه رغم كونه يقع ضمن مركز تجاري، إلا أنه لا يسقط في إغراء الشكل السهل أو الزخرفة الفارغة. فالتصميم النقي المتقشف من حيث التكوين، غنيٌّ بالدلالات العميقة. حضرت هنا أيضاً لغة زها التي اشتهرت بها والتي يمكن أن نسميها "العضوية المنحنية"، لا بوصفها حلاً جمالياً، بل وسيطاً رمزياً لحركة العبادة. يبدو المبنى بالتالي مشهداً روحياً صامتاً وسط صخب المركز التجاري، يتحدث بلغة معمارية دقيقة تترجم الشعيرة إلى تجربة حركية تصاعدية كما فعلت زها حديد في ستراسبورغ، لكن بلغة معمارية مختلفة: أقل درامية وأكثر تأملاً، وأشد صلة بجوهر الصلاة وحضورها الحركي والروحي في الحياة اليومية.

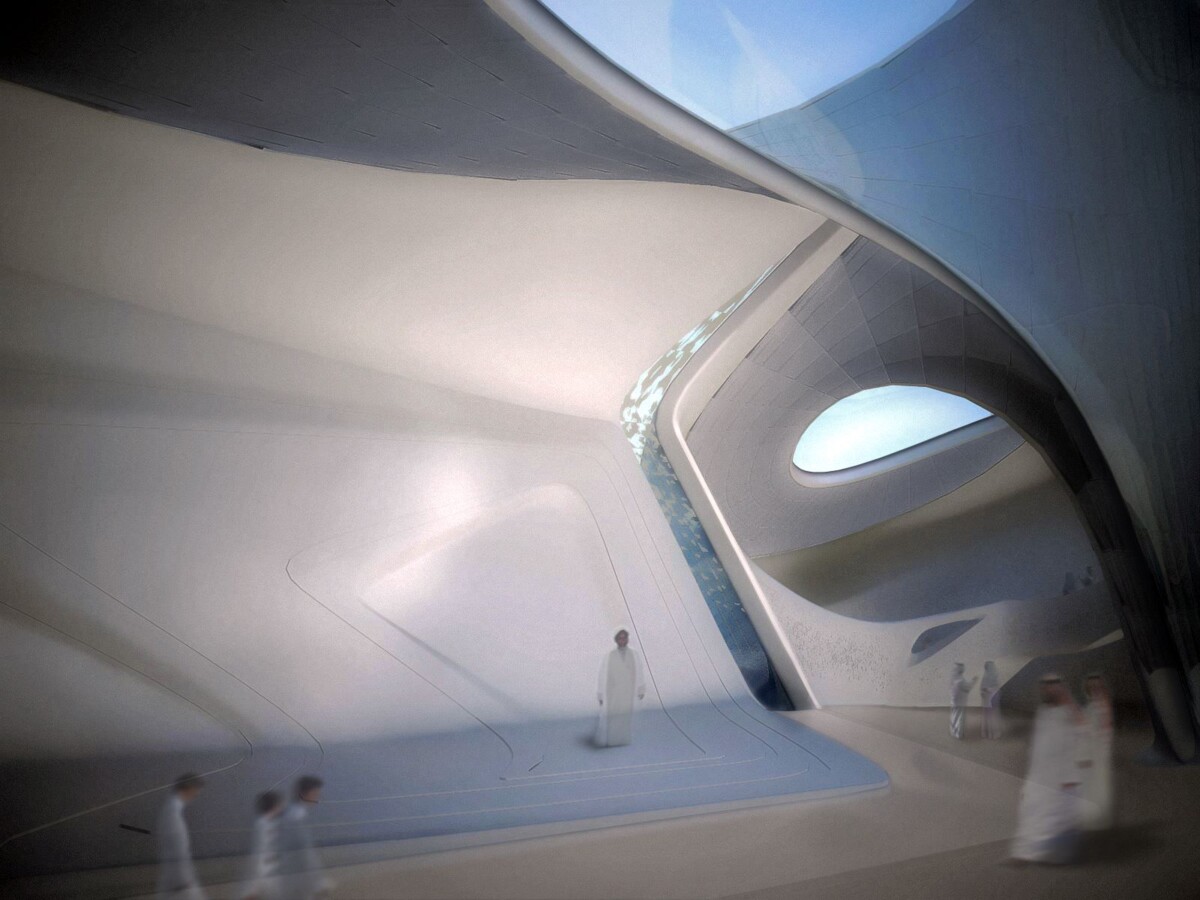

جاءت المحاولة الثالثة في سنة 2012، حين شاركت حديد بين 90 معمارياً في مسابقة لتصميم المسجد المركزي في بريشتينا عاصمة كوسوفو. للأسف، لم تُنشر تفاصيل وافية عن المشروع، ولا توجد وثائق بصرية كافية تسمح بتحليل دقيق. لكن القليل الذي نشر عن تصميمها يبين أنه استمرار لمنهجها في تجاوز الشكل التقليدي، وإعادة بناء المسجد من مدخل حسي وروحي، لا من بوابة التاريخ أو التراث. لم تكن المئذنة أو القبة هي الوسيط، بل الصوت والحركة والإيماءة، تماماً كما كانت في مسجد الكويت. لم تفز حديد بالمسابقة. ومع أن بلدية بريشتينا آثرت تصميما تقليدياً على الطراز العثماني إلا أن بناء المسجد لم ينته حتى الآن.

التصور النهائي للتصميم الداخلي لمسجد برشتينا - بإذن خاص للفراتس من مؤسسة زها حديد

إن مجرد مشاركة زها حديد في مسابقة بريشتينا، وهي في ذروة تألقها المهني، يدل على اهتمامها العميق بمفهوم المسجد، لا بوصفه مجرد نوع معماري، بل وسيلةً للتفاعل مع العالم الإسلامي من موقع العمارة الحديثة. أرادت حديد أن تعيد اكتشاف المسجد من داخله، أن تستخرج من طقوسه المجردة إمكانية لغوية جديدة تتجاوز الشكل العثماني الصفوي التقليدي الذي هيمن على الخيال الإسلامي منذ القرن السادس عشر. كانت حديد تصوغ ببطء، عبر هذه المحاولات، سردية بديلة لمسجد معاصر: مسجد بلا قبة، بلا مئذنة، بلا محاكاة، لكنه مفعم بالرمزية والانتماء.

طبقت زها هذا المبدأ في تصاميمها للمساجد الثلاثة بتأنٍ خاص. مستلهمة شعيرة الصلاة نفسها والتي تقوم في الإسلام على تكرار حركي، قيام - ركوع - سجود - جلوس، وهو ما وفّر لها مادة غنية لتفكيك المُعطى الوظيفي والبصري. فبدلاً من أن تنسخ القبة مثلاً بوصفها رمزاً، كانت تحلل وظيفتها الطقسية والجمالية: هل هي تمثيل للسماء؟ هل هي نقطة مركزية صوتية؟ أم مجرد تقليد؟ وهكذا، فإن الانحناءات التي نراها في تصميم مسجد ستراسبورغ ليست تقليداً للقبة، بل هي إعادة صياغة للحركة الصوتية والرمزية للفضاء في آن. كما أن الأبراج الثلاثة في تصميم مسجد الكويت لا تحاكي المآذن، بل تحاكي الحركة الصاعدة في الدعاء، وهي بذلك تحوّل الرمز الجامد إلى دلالة ديناميكية.

تتجلى في مشاريع المساجد التي قدمتها زها حديد كل الخصائص الجوهرية التي ميزت مسيرتها المعمارية منذ بدايتها: الديناميكية والتدفق واللامادية، وتفكيك الفضاء الصلب إلى متتاليات متحركة من الضوء والظل والحركة.

لم يكن تصميم المسجد بالنسبة إليها نوعاً معمارياً جامداً يجب تطويعه لتقاليد متوارثة، بل كان فرصةً للتأمل في فكرة "المقدس" نفسها ضمن شروط عالم معولم ومتغير وغير مستقر في مفاهيمه عن الهوية والانتماء. وكما كانت ترى في محطات القطار والمتاحف، والجسور فضاءات للعبور والتفاعل أكثر منها مجرد حاويات وظيفية، فإنها نظرت إلى المسجد بوصفه حركة داخلية، جسدية وذهنية، تستدعي هندسة تفاعلية لا تصف الصلاة، بل تصاحبها وتبنيها.

إن أهم ما يميز مقاربة زها حديد للمسجد أنها لم تنطلق من الشكل الإسلامي التقليدي، بل من مبادئها التصميمية الذاتية القائمة على النظر للكتلة بوصفها صيرورة، والفراغ بوصفه مسرح، والمادة بوصفها ضوء. نجد هذه المبادئ نفسها في مشاريعها الأخرى مثل مركز الفنون في أبوظبي أو دار الأوبرا في غوانغزو في الصين أو متحف ماكسي في روما. لكن زها حديد كثّفتها في المساجد لأنها تلامس منطقة شديدة الحساسية من الوعي الجمعي الإسلامي. وبينما تنجح تصاميمها الأخرى في فرض الإعجاب الحسي والتقني، فإن المساجد التي اقترحتها تجبر المتلقي على مراجعة مفاهيمه حول القداسة والعمارة والمكان. فزها هنا لا تقدم تجربة حداثية فقط، بل تقدم أيضاً نقداً داخلياً لتقليد معماري لم يتغير جذرياً منذ قرون.

ولا يمكن هنا تجاهل أن التكوين المكاني في مساجد زها حديد يتسم بغياب المحور المركزي التقليدي. فالمساجد التاريخية تعتمد على محور واضح يقود النظر إلى المحراب، عبر قبة مركزية ومئذنة شاهقة. أما زها، فتقترح محوراً انسيابياً يلتف ويتفرع ويتمدد، كما لو أنها تعيد تشكيل إدراك المصلّي لموقعه، ليس فقط داخل المسجد بل داخل الفضاء الكوني. هذا النزوع لتفكيك المركزية البصرية والرمزية الذي يظهر بوضوح في مشاريعها الثقافية الأخرى، يصبح في المسجد دعوة صامتة لفهم أكثر انفتاحاً وأقل تراتبية لمفهوم الإيمان.

في نهاية المطاف، تقترح أعمال زها حديد أن المسجد لا يجب أن يكون مبنىً يُقرأ من الخارج علامةً بصريةً، بل تجربة تعاش من الداخل حركةً وصوتاً وضوء. وما يجعل هذه الرؤية ثورية، هو أنها تستعيد جوهر العمارة الإسلامية في لحظة تفتقد فيها تلك العمارة إلى التجديد الحقيقي. لقد حرّرت زها حديد المسجد من تقليده الشكلاني، لتعيد له قدرته الأصلية على الإدهاش والتأمل والاتصال بالعالم. ومثلما أعادت عبر مشاريعها الأخرى تخيّل المتحف والجسر والمسرح فإنها، في هذه المساجد، أعادت تخيّل الصلاة.

العامل الثاني هو أن زها حديد، رغم شهرتها العالمية، لم تكن تعتبر معمارية "إسلامية" بالمعنى المؤسسي للكلمة، أي أنها لم تتبن أي من عناصر العمارة الإسلامية التقليدية أو تستخدم عناصر منها في تصميماتها. وهذا ما جعل بعض الجهات المانحة أو المؤسسات الإسلامية الكبرى مترددة في تبني مشاريعها، ربما لأنها لا تنتمي إلى سردية "الأصالة" التي يسهل تسويقها جماهيرياً. فهي لا توظف الأشكال التاريخية ولا تستعير القباب أو الأرابيسك، ولا تعيد إنتاج الزخارف، بل تعيد التفكير فيها من منظور تجريدي فلسفي، وشديد الحداثة.

العامل الثالث هو الطبيعة الجذرية لتصاميمها نفسها. فهذه المشاريع لم تكن مجرد تحديثات شكلية، بل مقترحات مفاهيمية زعزعت الأساس الذي بُني عليه تقليد المسجد في المخيال العام. لقد صاغت زها حديد مساجدها لا حاويات للطقس التعبدي، بل باعتبارها نفسها طقساً متجسداً في المكان. لهذا السبب، فإن مشاريعها صعبة التنفيذ تقنياً ومكلفة مادياً، وتستدعي جرأة فكرية لا تتوفر غالباً لدى المؤسسات الدينية أو الجهات الممولة. لا يمكن بناء مسجد زها حديد دون القبول بتغيير طريقة التفكير بالمقدس نفسه. وهذا شرطٌ – يبدو من التجربة – أن معظم المجتمعات المسلمة غير جاهزة لتقبله بعد.

هناك جانب آخر يمكن من خلاله قراءة تجربة زها حديد في تصميم المساجد، وهو أن هذه التجارب كانت فعلاً نقدياً ضد جمود النموذج وضد تحويل المسجد إلى نصب تذكاري للهوية المغلقة. فهي تقترح أن يكون المسجد فضاءً منفتحاً، يعيد توجيه الإدراك، ويجعل من العبادة تجربة عقلية وحسية في آن. فما تقترحه زها ليس فقط شكلاً مختلفاً، بل تجربة مختلفة، وهو ما لا يزال يصطدم حتى الآن بمحدودية الخيال المعماري الإسلامي الذي لا يزال يربط بين الهوية والشكل وبين التقليد والشرعية وبين المألوف والمريح بطريقة تُقصي التجديد.

ومع أن كون تصاميمها لم تر النور خسارة للمشهد المعماري، إلا أن بقاءها في حالة التصميم دون التنفيذ شهادة على قوة مشاريع زها حديد باعتبارها نصوصاً نقدية. فالقيمة الحقيقية لهذه المشاريع لا تقاس بعدد ما نفّذ منها، بل بمدى قدرتها على اقتراح أفق جديد.

لقد طرحت حديد سؤالاً عميقاً: هل يمكن للمسجد أن يكون حداثياً من دون أن يكون غريباً عن طقسه؟ وجوابها جاء في بنية منحنية مضيئة صاعدة، تدعونا لنعيش المسجد وتفتح لنا باباً على تأمل سؤال أعمق: ماذا يعني أن نصلي في القرن الحادي والعشرين؟ وأين يجب أن يكون المكان الذي يجمع بين الجسد والروح وبين التاريخ والمستقبل؟ في زمن تتنازع فيه الحداثة والدين، جاءت زها لتقول: ليس بالضرورة أن يكون هذان المفهومان خصمين. يمكن للمسجد أن يكون حديثاً لا يعيد إنتاج التراث، وأن يظل مع ذلك مفعماً بالمعنى.

ولا شك أن مكانة زها حديد المتعاظمة في الساحة المعمارية كانت ستتيح لها تنفيذ أحد مشاريعها تلك لو أنها عاشت فترة أطول. وربما كانت ستفتح بذلك الباب أمام جيل جديد من المعماريين المسلمين وغير المسلمين لتجاوز النموذج السائد والجامد للمسجد، واستكشاف أشكال بديلة تخاطب التجربة الروحية. لا من خلال التراث، بل من خلال تجديد حيّ نابض. كانت رؤيتها تُمثل فرصة لإعادة بناء العلاقة بين الحداثة والإسلام، لا بصفتها صراعاً، بل حواراً مادياً في فراغ معماري مضاء بالنور والحركة والتماوج والانسياب.

إن نظرة مقارنة بين مشاريع زها حديد، ومشاريع معاصرة أخرى مثل مسجد كامبريدج المركزي الذي صممه مارك بارفيلد، تكشف عن اختلاف واضح في المنهج والمقاربة. ففي حين يركز مسجد كامبريدج على الاستدامة البيئية واستخدام المواد المحلية والضوء الطبيعي لخلق فضاء تأملي، تنطلق حديد من تفكيك الشكل التقليدي بالكامل.

كذلك، إذا قارنّا مسجدها في ستراسبورغ بتصميم مسجد كولونيا الكبير في ألمانيا الذي صممه بول بوهم، نلاحظ أن الأخير يندرج في مسار "تطوير التراث"، حيث يحتفظ بالقبة والمئذنة، لكن بصيغة شفافة وحديثة. أما حديد، فتخلت عن هذه الرموز كلياً، واستبدلتها بالضوء والحركة والصوت. ما يجعل تصميماتها أقرب إلى إعادة ابتكار جوهر المسجد وليس تجميلاً لشكله.

هذه المقارنات السريعة تبيّن أن ما قدمته حديد لا يمكن اعتباره جزءاً من تيار التحديث فقط، بل يجب قراءته باعتباره خطاباً معمارياً مغايراً ومستقلاً، يطرح المسجد حيزاً مفتوحاً لموضعة معاصرة للتعبد، ولتماهٍ خلاق بين المادي والروحي خارج أسر التقاليد المعمارية ودلالتها المتوارثة.

كتبت حديد بلغة معمارية وضوئية، احتمالات جديدة لعمارة العبادة في القرن الحادي والعشرين، في عالم يجابه فيه الإسلام تحدياً يومياً في معناه ومرونته، وفي قدرته على التجدد. وزها حديد، بحسّها الفطري وتمرُّسها المعماري وانتمائها الثقافي، قرأت هذا التحدي قبل غيرها، ولبّت النداء. حتى وإن لم يُبْنَ أيٌ من مساجدها، فإن الفكرة التجديدية التي بذرتها قد غُرست في الوعي التشكيلي. وما هي العمارة في النهاية؟ إن لم تبدأ دائماً من الفكرة.