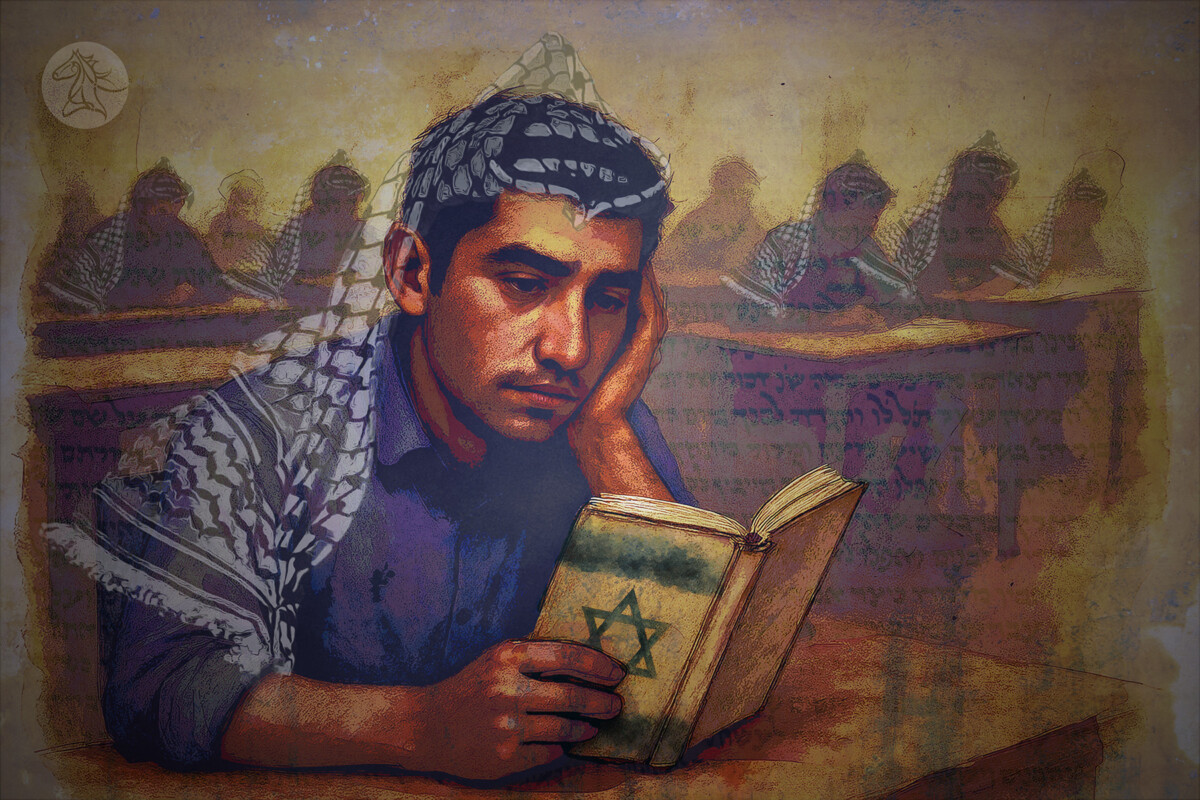

المجتمع الفلسطيني الباقي في الداخل المحتلّ وَجد نفسه أقليّةً في بلاده وأرضه، وتعلّم في مدارس عربيةٍ تحت رقابة السلطات الإسرائيلية. مدارس لا تنال حظاً من التمويل والاهتمام، كالذي تناله المدارس اليهودية الخاضعة لنظام التعليم نفسه. ومن ثم وَظّفت الدولة الإسرائيلية جهاز التعليم لتشكيل الثقافة والهوية بما يخدم أهدافها وأمنها. يعني ذلك تعليم المسيطَر عليه "كيف يصبح مواطناً صالحاً في إسرائيل"، كما ينطق عنوان كتاب "أن نكون مواطنين في إسرائيل: كتاب مدنيات للمدارس الثانوية"، المقرَّر على الطلاب في المدارس العربية بالداخل الإسرائيلي والصادر عن وزارة المعارف الإسرائيلية سنة 2003.

ثمّة بحوثٌ وأدبياتٌ تناقش إشكالية التعليم تحت الأنظمة الرأسمالية والاستعمارية، وفي إسرائيل خاصة. أبرزها ما نشره المعلّم والأكاديمي الفلسطيني إبراهيم مكاوي، الذي كتبَ عن توظيف إسرائيل جهازَ التعليم أداةً لممارسة الهيمنة الاستعمارية وطمس الهوية القومية للطلبة الفلسطينيين، عبر السيطرة على عناصر العملية التربوية كافةً في جهاز التعليم الرسمي.

يعتمد "التعليم البنكي" كما يقدّمه المفكر البرازيلي على تحويل الطلاب إلى مجرد بنوكٍ تختزن المعرفة، أو على حدّ وصفه: يصيرون "آنيةً فارغةً يَصبّ فيها المعلّم كلماتِه الجوفاء". يكتفي هذا النوع من التعليم بمخاطبة مهارتَي الحفظ والتذكّر لدى الطالب. وما عليه سوى أن يتذكّر كلام المعلّم والمادة التي يعلّمها، ثمّ يحفظها جيّداً في رأسه (البنك)، ثمّ يعيدها (وديعةً) إلى المعلّم متى شاء. ويفقد المعلّم دوره في المعرفة والاتصال، ويتحوّل إلى مجرّد مودِعٍ للمعلومة في ذلك البنك.

يرى فريري أن هذا النوع من التعليم يضعِف الناس ويضفي صفة الجهل عليهم، وهي "صفة من مخلفات فلسفة القهر"، إذ يُفقِد التعليمَ خاصيّته عمليةَ بحثٍ مستمرٍّ لاكتساب الحريّة.

في الأنظمة الاستعمارية يوظَّف التعليم بالطريقة نفسها، ولكن بتعقيدٍ أكبر. تسعى المنظومة الاستعمارية إلى ترسيخ وجودها وممارسة سيطرتها الكاملة على السكان الأصليين الذين يُرَوْن أعداء. والمستعمَر مستهدَفٌ في جسده أولاً وقبل كلّ شيءٍ، كما يعلّمنا المفكّر الفرنسي الجزائري فرانز فانون في كتابه "ذا ريتشد أوف ذا إيرث" (معذَّبو الأرض) الصادر في 1961. يضيف هذا تركيباً آخَر على مفهوم السيطرة على الناس. فلا تتوقف مهمة التعليم هنا على ترسيخ النظام وحسب، وإنّما ضمان الرضوخ التامّ للمستعمِر.

في هذا السياق تأتي أهمّية مساهمة المعلّم والباحث الفلسطيني إبراهيم مكّاوي. كان مكّاوي طالباً في تلك المدارس العربية ثمّ جامعياً تحت الاحتلال المباشر وناشطاً في حركة أبناء البلد في جامعة النقب، وعمل لاحقاً في جامعة بيرزيت حيث طوّر برنامج علم النفس المجتمعي. كلّ هذا كان له بالغ الأثر في تشكيل مساهمته النظرية والفكرية وتطويرها، فيما يتعلّق بجهاز التعليم الرسمي الإسرائيلي والهيمنة الاستعمارية.

تنوّعت كتابات إبراهيم مكّاوي وبحوثه في هذا المجال، ودَرَسَ أشكال الهيمنة الاستعمارية في التعليم وأدواتها. وقد تطرّق أيضاً إلى التناقضات التربوية في عملية تطوير هوية الطلاب الفلسطينيين القومية. أبرز هذه الدراسات "تيتشنغ كولونيال هيستوري أند ناشيونال آيدنتيتي ديفيلوبمنت أمونغ بالستينيان ستيودنتز إن إسرائيل" (تدريس التاريخ الاستعماري وتطور الهوية الوطنية بين الطلاب الفلسطينيين في إسرائيل)، المنشورة سنة 2017.

في دراسته تلك، يرى مكّاوي أنّ جهاز التعليم في إسرائيل من أخطر الأدوات السياسية التي تستخدمها السلطات لفرض السيطرة والهيمنة على الفلسطينيين. ويؤكد أنّ الغرض الأساسيّ لجهاز التعليم الإسرائيلي هو تجريد الفلسطينيين من هويتهم القومية والثقافية، وفرض سيطرة استعمارية عليهم، وتحديداً عبر تدريس التاريخ من منظور المستعمِر وبما يتناسب مع أهدافه الاستيطانية.

في دراسته "دور جهاز التعليم الرسمي لفلسطينيّي الداخل في تكريس الهيمنة الاستعمارية" المنشورة في مجلة "كنعان" سنة 2004، يؤكد أنّ الغاية الأساسية هي تنشئة الشبيبة الفلسطينية في الداخل على هويةٍ جماعيةٍ من نمطٍ خاضعٍ ومطيعٍ وعاجزٍ عن تحدّي الواقع الاستعماري المفروض عليه. وظّفت إسرائيل في سبيل ذلك كلَّ الطرق التي من شأنها أن تحكِم السيطرة على التعليم لترسيخ سلطتها، ومن ذلك إفقار المدارس العربية في إسرائيل. والمدارس العربية هي مدارس نظاميةٌ تختلف عن بقية المدارس التي تعتمد العبرية لغةً أساسيةً، وتخضع أيضاً لجهاز التعليم الرسمي في إسرائيل. لكن كلتيهما تخضعان لجهازٍ تعليميٍّ مختلفٍ داخل النظام الإسرائيلي يفصل بين الطلاب العرب واليهود، فلا يلتقي الطالب العربي واليهودي إلّا في الجامعة. أمّا الاستهداف الأوضح، فيَكمُن في السيطرة على الفواعل الأساسيّة الثلاثة في العملية التربوية: المنهج والمعلم والطالب.

لم يكن التعليم الفلسطيني يوماً بيد الشعب الفلسطيني، وفق دراسة مكاوي. ويتفق معه إسماعيل أبو سعد، المحاضر في قسم التربية في جامعة بن غوريون النقب. يشير أبو سعد في بحثه "سياسة إعداد المعلمين في إسرائيل"، المنشور سنة 2017، إلى أن التعليم في فلسطين كان يخضع دائماً للإدارات الخارجية والاستعمارية. فقد عمل جهاز التعليم من أجل ما يطلِق عليه أبو أسعد "الصالح العام" للسلطات المذكورة. وإسرائيلياً، يعمل جهاز التعليم ضمن مهمةٍ موجهةٍ لتعزيز الولاء للدولة اليهودية.

يقول أبو سعد إن الكتب المدرسية تشكّل غالباً المرجع الأهمّ للطلاب وأحياناً المعلّمين، ولذا تؤَلَّف تحت سيطرةٍ صارمةٍ من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية. يَخلص مكّاوي في دراسته إلى أنّ هذه الكتب مكرّسة تماماً لتأكيد الرواية الصهيونية، حتّى وإن أشرف على تأليف المناهج مؤرّخٌ مثل إيلان بابيه، الذي يكتب عن التطهير العرقي الذي مورِس ضدّ الشعب الفلسطيني سنة 1948. ومع بحوث بابيه في هذا المجال، إلّا أنه لا يوجد في كتاب التاريخ الذي وضعه أيّ إشارةٍ إلى حملات التطهير العرقي. في فصلٍ لاحقٍ، يذكر مكّاوي أنّه وَرَدَ اقتباسٌ في كتاب التاريخ للمؤرخ الفلسطينيّ وليد الخالدي عن التطهير العرقي، فاشتكى مرشد مادة التاريخ. فأزال وزير التربية والتعليم كلَّ ذكرٍ لوليد الخالدي في الكتاب، واستعاض عنه بمؤرّخٍ إسرائيليّ.

يقدّم كتاب التاريخ للمرحلة الثانوية التاريخَ العربي أحداثاً متفرقةً ومنفصلةً دون ترابطٍ أو سرديةٍ متكاملةٍ، وعادةً تكون في الماضي البعيد ليتعلّم الطالب أحداثاً تاريخيةً كقصصٍ وأحداثٍ معزولةٍ لا تشكّل روايته. أمّا عن تاريخ النكبة واستلاب فلسطين، فيتعلّم الطالب في منهج المدنيّات أن بعض الدول العربية شنّت حرباً على إسرائيل التي احتضنت اليهود العائدين، وترتّب على هزيمة العرب فيها تمكين إسرائيل من الأرض.

يشير مكّاوي بأنّ الهيمنة لا تؤسَّس فقط عبر سرد التاريخ، وإنّما في طرائق تعلّمه. فعندما يقدَّم التاريخ العربي والفلسطيني مثلاً، فإنه يقدَّم بعرضٍ باردٍ للأحداث وضمن آليّة التعليم البنكي. يودِع المعلّم في عقول الطلاب معلوماتٍ تاريخيةً لا رابط بينها، مرويةً وفق الرؤية الاستعمارية. فيتلقاها هؤلاء من دون قراءةٍ نقديةٍ أو خوض حوارٍ فيها، لأن المعلّم ممنوعٌ من الدخول في النقاش السياسي مع طلابه.

في المقابل، يقدَّم تاريخ اليهود بسرديةٍ متسلسلةٍ متماسكةٍ لتخدم مشروع "بناء الأمّة"، عبر تقديم سرديةٍ تاريخيةٍ متكاملةٍ متصلةٍ عن الاضطهاد. وفي مقابل تشتيت التاريخ الفلسطيني العربي، يحضر التاريخ الجمعي لليهود متماسكاً ليُبدِيَها جماعةً فريدةً من نوعها على مدى التاريخ، وعلى الطالب أن يمجّد أصحاب هذا التاريخ.

وفي حين توظِّف وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية التعليمَ البنكي في تعليم التاريخ، يُستثنى الفصل المتعلق بالمحرقة، فيُعرَض بأسلوب التعلّم النشط. إذ يُطلَب من الطلبة قراءة نصوصٍ ووثائق أصليةٍ عن سياسات النازية تجاه اليهود، إضافةً إلى عشرين سؤالاً استقصائياً توجِّه الطلّابَ إلى التفكير النقدي عن تجربة المحرقة الفريدة أثناء قراءة النصوص النازية الأصلية. بهذا الأسلوب والأسئلة والقصص الحقيقية، إضافةً إلى صور معاناة اليهود، يُشرَك الطلبة في بناء المعرفة عن هذا الموضوع تحديداً، ما يسهّل من تماهيهم مع السرد الذي يوجَّهون لتبنّيه.

لا تأتي الرواية الاستعمارية في مادة التاريخ فقط، وإنّما في الكتب المدرسية كافّة. في العودة مثلاً إلى المنهج المقرر في كتاب "الحياة معاً في إسرائيل"، نكتشف أن طلّاب المرحلة الابتدائية يتعلّمون أن اليهود عاشوا قبل آلاف السنين في البلاد حتى احتلّتها شعوبٌ أجنبيةٌ، فهاجرت غالبية اليهود. ويتلقّون أن غالبية اليهود قضوا آلاف السنوات يعايشون المعاناة والقسوة والحنين إلى "البلاد"، ثمّ ناضلوا لإقامة دولةٍ خاصةٍ بهم ليعيشوا بسلام، ولكنّ بعض الدول العربية تشنّ حرباً على إسرائيل. تقدَّم هذه الرواية بأنّ الحركة الصهيونية هي حركةٌ للمضطهَدين الذين باتوا منتصرين.

واستخدام كلمة "بلاد" لها دلالاتٌ مهمّةٌ درستها الباحثة ليان دريني، ابنة الناصرة التي تعيش في واقعٍ استعماريٍّ وكتبت رسالة تخرّجها في المجال ذاته. من هذه الدلالات التعبير عن المقولة الشهيرة "أرضٌ بلا شعب". فلا يستطيع المنهج أن يقول "إسرائيل" كونها أُنشِئت حديثاً، ولا يستطيع أن يقول "فلسطين" كي لا يُضطرّ إلى الاعتراف بها. كلمة "بلاد" تعني ببساطةٍ أنّه لا حقيقة لأيّ وجودٍ فلسطينيٍّ هنا.

في كتاب "أن نكون مواطنين في إسرائيل"، يتعلّم طلاب المرحلة الثانوية درسَ "العودة". والمقصود بها "عودة" اليهود إلى أرض "وطنهم التاريخي"، إضافةً إلى عشرات النصوص والدروس الشبيهة، ومنها "ما هي الدولة اليهودية؟".

سنجد في ذاك الفصل مقارنةً بين دولةٍ لليهود ودولةٍ لكلّ مواطنيها. وهو سؤالٌ دائم الطرح عن هوية الدولة، يراه الطلاب مطروحاً على الدوام بين أعضاء البرلمان (الكنيست) العرب واليهود. وبذا يسمع الطالب الفلسطيني النقاشات ذاتها داخل المدرسة لتشكّل مرجعاً للمعرفة والمعلومات، ويسمع أيضاً جدالاً ونقاشاً شبيهاً من النخب السياسية البرلمانية التي تسهم أيضاً في تشكيل وعيه وفهم روايته.

يعلّق مكّاوي بأنّ تعيين مدراء المدارس ومعلّميها يكون حسب ولائهم السياسيّ للسلطة الإسرائيلية، لا كفاءتهم المهنية. ويتفق معه أبو سعد أن إعداد المعلمين وتأهيلهم وتعيينهم يكون وفق اعتباراتٍ سياسية، تحديداً في المدارس العربية في الداخل. وأنه لا يمكن تعيين أحد قبل تعرّضه للفحص الأمني، وموافقة جهاز الأمن العام (الشاباك).

تُلزم مهنة التدريس المعلّمين بعدم التطرّق لأيٍّ من المواضيع "الحساسة". فعند تعيين المعلمين والإداريين، يُحظَر عليهم الانخراط في أي نشاطٍ سياسيّ. يروي أبو سعد مثلاً أنّ أحد المعلّمين انتقدَ الأوضاع في المدارس العربية، فاستدعي وبعض زملائه إلى لجنةٍ مشتركةٍ لإدارة التعليم العربي ونقابة المعلمين العامّة، وحُقق معهم بتهمة إهانة مشغّلهم. ومع أنّ الحكم العسكري على الفلسطينيين داخل إسرائيل (بخلاف الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية) انتهى سنة 1966، إلّا أنّه لم يتغيّر شيءٌ يُذكر فيما يتعلق بآليات السيطرة على تأهيل المعلمين وتعيينهم وفق أبو سعد.

غياب النقاش والحوار يعني التزام المعلّم بتدريس محتوى الكتاب المدرسيّ كما هو (مهنيّاً). بالتالي يجد المعلّم نفسه ملزَماً بتدريس الرواية الاستعمارية وتمريرها، والمساهمة في تنفيذ الأهداف الاستعمارية المتمثلة بالقضاء على الشعور الجماعي بالهوية الوطنية بين الطلاب الفلسطينيين في إسرائيل. على المعلّم مثلًا أن يمنع الطالب من رسم علم فلسطين "هذا ممنوع"، ولكنّ الطالب قد يعتبره خائناً وربّما يشعر المعلم بأنّه خائنٌ أيضاً. أما إذا انخرط المعلم في النقاش السياسي وسمح برسم العلم وانتقد تدريس التاريخ مثلاً، فإنه يعرّض وظيفته للتهديد، وفي أحسن الأحوال يُستدعى للتحقيق. ويشير مكاوي إلى أنّ الطلاب غالباً ما يسعون لمساعدة معلّميهم، باقتراح الطرق البديلة وغير المباشرة وتعزيزها ليتمكنوا من الحفاظ على بعض التوازن بين التزاماتهم الرسمية، والاهتمام بهوية طلابهم الجماعية الوطنية.

التضارب بين ما يريده المعلم الفلسطيني وطلابه، وما تفرضه عليه القواعد والقوانين، يأخذ منحىً أصعب وأخطر في لحظات الذروة. فمثلاً أثناء انتفاضة الأقصى سنة 2000، تضاعفت أسئلة الطلاب عن المواجهات العنيفة المستمرّة بين القوات الإسرائيلية والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. تزيد هذه الأسئلة من وتيرة الضغط على المعلمين ذوي الوعي القومي، فيشعرون بالحيرة أمام طلابهم. يأتي ذلك في الوقت الّذي كان المعلمون في الضفة والقطاع يساهمون في بلورة الوعي القومي لطلابهم. وبالتالي يجد المعلم نفسه أمام توقعين متناقضين لدوره. تَوقّع طلبته ومجتمعه في تعزيز الوعي القومي والوطني الذي يعبّر عنهم، والتزامه بالقانون والقبول بالقيود المفروضة عليه.

بقراءة مقابلات المعلّمين التي جاءت في دراسة مكّاوي المذكورة آنفاً، يتبيّن أنّهم يدركون القيود والضغوط والرقابة ولائحة القوانين التي تطبَّق عليهم. ويقرّر بعض المعلمين الالتزام بالقانون والسياسات الرسمية، وبالتالي يفقدون احترام طلابهم. ذكرَ العديد من المعلمين التزامهم بالقانون، إمّا من منطق الخوف على خسارة الوظيفة التي لا يملكون بديلاً اقتصادياً عنها، وإمّا التزاماً بالقانون وإظهار "العقلانية" كما ذكرَ أحد المعلمين الّذين قابلهم مكّاوي في الدراسة نفسها. ثمة فئة أخرى تأتي من خلفية غير مسيّسة، ولم تعِ هويتها القومية بعد. وهذه الأخيرة تستقطبها وزارة التربية والتعليم بقوة. في هذه الحالات يتكوّن جيش من المعلّمين يخدمون النظام، ويحافظون على بقائه وترسيخه، ويمرّرون الرواية الاستعمارية من محتوى الكتاب المدرسيّ إلى وعي الطالب كما هي.

في المقابل ثمة معلّمون يأخذون موقعهم في التحرر عبر التعليم، فيجازفون بفقدان وظائفهم، ويصبحون رمزاً حياً في نظر طلابهم. هؤلاء يتعرضون عادةً للتضييق والحساب وفقدان الوظائف والتحقيقات. هذا الدّور (مع المعاناة فيه) يتماشى مع دور التعليم كما ينظّر له فريري في "تربية المقهورين". فيأخذ دوره التحرريّ عبر خوض الحوارات مع الطلاب والتعلم التعاونيّ، وغير ذلك من الأدوات لتقديم قراءة نقدية في محتوى المناهج الدراسية الاستعمارية.

يسعى النظام الاستعماريّ بذلك إلى تكريس حالة من الحرمان وإدراكه، والعامل الأساسيّ فيه وفق مكّاوي هو المقارنة مع الآخر اليهوديّ الإسرائيليّ. المقارنة هنا تأخذ وجهين. الأول يرتبط بالحقوق المدنية التي يُحرَم منها الطالب، والتي تندرج تحت مفهوم المواطنة. الوجه الثاني يرتبط بالهوية الجماعية، فيدرك الطالب أثناء دراسته بأنّ حالة التمييز ضدّه على أساس انتمائه للجماعة الفلسطينية.

مع إدراك الطالب لحالة الحرمان والتمييز، على أنها حالة عامة جماعية، يتولّد لديه الشعور بالظلم والغضب والإحباط. فيتجه كثير من الطلاب للمشاركة في العمل السياسي لصالح مصالح جماعتهم، سواء في المرحلة المدرسية أو في مراحل لاحقة. ويسهم في هذا قدرتهم على الوصول إلى مصادر بديلة للمناهج المقررة، تعزز هويتهم وتسهم في بلورتها.

عبّر العديد من الطلبة عن هذه المصادر البديلة في مقابلات بحثية عدة رسميّاً، عدا عن اللقاءات غير الرسمية. يعبّر الطلبة عن عدّة مصادر إمّا بحثوا عنها، وإمّا تعرّضوا لها أثناء تجربتهم المعيشة وحياتهم اليومية. أسر الطلاب أحد تلك المصادر، فثمة عائلات مسيّسة ضمن توجهات مختلفة، تراقب عن كثب عملية التعليم وتصوّب نتاجها. فيصبح الطالب أمام شكلَين من التعليم. الأوّل يرتبط بشروط التخرج وامتحان الثانوية العامة، والثاني يرتبط بمغزى اجتماعيّ وسياسيّ يكتسبه الطلاب من أسرهم.

من المصادِر الأخرى وسائل الإعلام ومجالس الطلبة والمحيط الاجتماعيّ والمخيمات السياسية الشبابية وأحياناً المعلمون، إذ لا يلتزم بعضهم دائماً بالقانون. في إحدى المقابلات التي أجرتها ليان دريني أثناء إعدادها رسالةَ تخرّجها، قالت إحدى الطالبات إنّ الذي ساعدها على بلورة هويتها معلّم ينتمي لحزبٍ سياسيّ وجدَ طريقة لتمرير المادة التي يريد، وكان يحذّرهنّ دائماً ممّا يحاول المنهج الرسمي أن يمرّره لهنّ.

مع هذه المصادر، إلّا أنّ نسبةً كبيرة من الطلبة تتخرج من المدرسة قبل أن تبلور هويتها القومية، أو كما تعبّر طالبة أخرى من الطالبات اللواتي قابلتهنّ دريني: "مش فارقة عليهن، بدهن بس يتخرجوا ويشتغلوا". في مرحلة الجامعة تبدأ مرحلة جديدة للطالب، يجد نفسه ولأوّل مرّة في سياقٍ يدمجه بالطالب اليهوديّ. يجد الطالب نفسه بعيداً عن أهله وسط أغلبية يهودية، وضمن علاقات قوّة غير متكافئة. في هذا السياق توضَع هويته القومية الجماعية على المحك ويزداد تشبثاً بها، وفي المقابل يجد خيارات أوسع للمشاركة والانخراط في النشاط السياسي الطلابي. وهنا تأتي أهميّة الحركات الطلابية.

بالانخراط في الحركة الطلابية، يتعرّف الطالب على فلسطينيّته وعلى الفلسطينيين كما يعبّر أحد الطلاب لمكاوي في مقاله. كذلك، فإنّ واقع الجامعة يختلف وفق قوّة الحركة الطلابية وأنشطتها ومخيّماتها. هؤلاء الطلاب لا ينخرطون في الحركة لتحقيق مطالب شخصية، وإنّما ينبع الانخراط عادةً من شعورهم بحالة الحرمان النسبيّ والحاجة الملحّة لجسمٍ سياسيٍّ فلسطينيٍّ داخل بنى الاستعمار. والحركات الطلابية من المساحات القليلة جداً التي تمكّن للطالب أن يخوض نقاشاتٍ سياسية "ممنوعة" في المدرسة وأحياناً في الأسرة والمحيط الاجتماعي.

أثناء ورشة للكتابة، تحدثت إلى عدد من الطلاب الجامعيين عن دور الحركات الطلابية وأنشطتها (تحديداً المخيمات والأندية) في بلورة شعورهم القومي. الطلاب الّذين يعيشون واقع الاستعمار والهيمنة والعنف يجدون في المسارات البديلة مساحةً لفهم ما يحدث معهم وتعلّمه. فتمثّل الحركة الطلابية سياقاً تعليمياً للمقاومة والمشاركة المجتمعية والحوار، وإيجاد الهوية المشتركة بينهم وبين الطلاب الفلسطينيين القادمين من مناطق مختلفة. أطلق مكّاوي على هذا النهج "التعليم التعاوني".

الحركات الطلابية في الداخل إجمالاً تمثّل بديلاً. لا عن السياسة الرسمية فحسب، وإنّما عن كامل الخطاب الحقوقي المرتبط بالأحزاب السياسية. فالأحزاب في الداخل (خاصة المنخرطة في الكنيست)، تسعى للعمل من داخل البنية الاستعمارية وتحت سقف القانون الإسرائيلي، وبالتالي لا تسعى حقيقةً لتفكيك بنية الاستعمار. في المقابل تسبق الحركات الطلابية الأحزابَ. فبينما انشغلَت نخبة الكنيست في الجدل والنقاش والحوار في أحداث هبّة أيّار 2021، كانت الحركات الطلابية تحشد وتحرض بطرقٍ مباشرة وأخرى غير مباشرة.

تراقب السلطات الجامعية الحركاتِ الطلابيةَ وتقمعها، وتحديداً الحركات التي تتناول الهوية الوطنية الفلسطينية في أفكارها وأنشطتها. مثلاً، أثناء أحداث "هبّة أيّار" في مايو 2021، حين اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، رفعَ طلاب جامعة حيفا علم فلسطين. رفضت إدارة الجامعة رفع العلم الفلسطيني فيما سمحت للطلاب اليهود برفع علم إسرائيل على اعتبار أنّ علم إسرائيل يمثّل الجميع. وفي سنة 2022 نظم طلابٌ من جامعة تل أبيب وقفة لإحياء ذكرى النكبة، ما أثار سخط الشرطة الإسرائيلية والطلبة اليهود. وكذلك الأمر في جامعة بن غوريون التي نظّم فيها الطلاب مظاهرة أخرى رفعوا فيها الأعلام الفلسطينية.

في المقابل، توفّر الجامعات بيئة آمنة للمجموعات اليهودية داخل حرمها. تتركز أنشطة الجامعات اللامنهجية على احتياجات الطلاب اليهود، وتأتي لخدمتهم، وتكون معادية للطلاب الفلسطينيين. بالتالي فإنّ قمع الهوية الوطنية للطلاب الفلسطينيين يأتي من سلطات الجامعة وأنشطة المجموعات الطلابية اليهودية. فيشكّل هذا دافعاً جديداً لاستمرار الأنشطة الطلابية النضالية، سيّما أنّ واحداً من أهداف الحركات الطلابية توفير بيئة آمنة للمشاركة، والانخراط السياسي في ظلّ القمع والعنصرية في الجامعات الإسرائيلية، وتقوية الطلبة الفلسطينيين وتكتّلهم.

تحدّث الأديب والمفكّر الإفريقي نغوغي واثيونغو بإسهاب عن العلاقة الجدلية بين اللغة والسيطرة، في كتابه "تصفية استعمار العقل" الذي ترجمه سعدي يوسف ونشرت طبعته المنقحة سنة 2011. تحدث واثيونغو عن الدور المحوري للسيطرة على اللغة لتحقيق الهدف الاستعماري، ووجد أن "استرجاع اللغة وتحريرها" من أهم أدوات "تصفية استعمار العقل". وعليه، كفّ واثيونغو عن استخدام اللغة الإنجليزية وعادَ إلى لغته الأم.

في السياق الفلسطيني، سعت إسرائيل بشتّى الطرق لتهميش اللغة العربية. منها اعتبار العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، وتجاهل اللغة العربية بموجب "قانون القومية" الذي أقرّه الكنيست في يوليو 2018.

الإشكال الأساسيّ لا يكمن في القانون نفسه وحسب، وإنّما في أثره على الطالب الفلسطيني. تتضافر جهود الدولة الإسرائيلية في التعليم والفضاءات العامة المشتركة لإشعار الطلاب الفلسطينيين بعجز اللغة العربية عن تمكينهم من تحقيق الاعتراف بوجودهم وحقوقهم، ما يؤدي إلى تعميق الشعور بسلطة المستعمِر ولغته ومكانتها الاجتماعية.

ولعلّ هذا ما يفسّر شعور بعض الطلبة الّذين قابلتهم ليان دريني في رسالتها، وهو شعور بالدونية والخجل لعدم قدرتهم على تحدث اللغة العبرية بطلاقة. في المقابل تساهم حلقات النقاش والحوار في المخيمات الاجتماعية والسياسية على "استرجاع" اللغة العربية، إضافة إلى التجارب. يظهر ذلك في ما قالته إحدى الطالبات للدريني بأنها استعادت لغتها العربية في سنة ونصف من العيش في القدس. النتيجة نفسها وجدتها ليان لدى الطلاب الذين يشاركون في مخيمات وأنشطة في مناطق الضفة الغربية.

لكن يبقى الجهد الذي يبذله معلمون مغامرون يخاطرون بأمانهم الوظيفي ومصادر دخلهم، وطلاب مازالوا يقاومون بالسعي للتعرّف على تاريخهم الحقيقي وهويتهم الفلسطينية الجامعة، ليكونوا هم الضمانة الباقية للهوية الفلسطينية لدى من حملوا جنسية المحتلّ قسراً.