كانت أمزجة المصطفين متعكّرة والكلّ يدفع من أمامه أملاً في الوصول سريعاً إلى "الخَرْطوشة". بل ولمحتُ أكثر من طابور نسائيّ قصير أمام بعض محال الدخّان في الشارع، ورجلان من كل محلّ ينظمان الصفوف. كثير من المصطفين اصطفوا لأول مرة مثلي، وكان أحد أسباب وقوفهم شحّ معروض السجائر بسبب خفض قيمة الجنيه المصريّ مقابل الدولار الأمريكيّ من ثمانية جنيهات إلى ثلاثة عشر جنيهاً في الثالث من الشهر ذاته.

تكرّرَت زياراتي إلى شارع باب البحر مع كل شائعة عن قرب رفع أسعار السجائر. وكان آخرها في الأسبوع الأول من يوليو 2025 عقب إعلان الشركة الشرقية للتبغ، أكبر شركات تصنيع السجائر في مصر، رفع أسعار السجائر تنفيذاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحي الشامل لسنة 2018. إذ تخطى سعر علبة السجائر التي أدخنها المئة جنيه بعد أن كان سعرها تسعينَ جنيهاً. في وقتٍ وصل فيهِ سعر الدولار الأمريكي إلى قرابة خمسين جنيهاً مصرياً. ارتفعت بالتزامن أسعار أنواع أخرى من سجائر محليّة وأجنبيّة من خمسة إلى عشرة جنيهات. فيما تنخفض أسعار السجائر الأجنبية والمهرّبة في شارع باب البحر بمقدار خمسة جنيهات على الأقل للعلبة الواحدة مقارنة بأسعارها في المحال الصغيرة ومحال التجزئة.

شُيّدَ شارع البحر في زمن صلاح الدين الأيوبي، وزادت شهرته بعد ثورة يناير 2011 مركزاً لتجارة التبغ، بعدما اقتصر قبلاً على بيع الحلويات والخردوات وأدوات المدارس وألعاب الأطفال. وعلى وقع نبضه اليوم وماضيه الغني، دفعني الشارع إلى البحثِ أكثرَ في تاريخِ التدخين في مصر. فمنذ دخوله مصر في بداية القرن السابع عشر أصبحَ التبغ ملتصقاً عند الأوروبيين بصورةِ الشرق المرفّهِ والكسول. ولكن تاريخه وملامحه الاجتماعية والسياسية أكبر من هذه الصورة النمطية. فقد صار مذ دخوله مصر مرتبطاً بالشخصية المصرية، وانتشرت زراعة التبغ تجارة في عهد محمد علي باشا، وإن تذبذب إنتاجه وتصنيعه في زمن من أتوا بعده في القرن التاسع عشر. وسبق أن قاد عمال التبغ في بداية القرن العشرين المظاهرات ضد الإنجليز. وكانت السيجارة جزءاً من صورةِ المصريين المتخيّلة عن قادة ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحتْ بالملكية. أما اليوم وعلى خطورته على الصحة، إلا أنّه أصبح ملمحاً من ملامحِ الأزماتِ الاقتصادية التي يمر بها المصريون.

تُباع أنواعٌ كثيرة من السجائر الأجنبيّة في هذا الشارع تجربةً، ثم يطرحُ المزيد من نوع ٍ معيّنٍ منها قد يلقى قبولاً من مدخنين أو تجار تجزئة. ونجحت بعض أنواع السجائر المهرّبة أو حتّى الموصومة بالمَضروبة في احتلال أرفف المحال خارج شارع البحر. فهناك سيجارةٌ يونانية وأخرى كورية تنافسان سيجارةَ الكليوباترا، الأكثر شعبيّة بين المدخنين الفقراء الذين صار القلق نمط حياتهم في محاولةٍ للتأقلم مع الزيادة المستمرة والمتكررة في أسعار السجائر.

تشير النشرة السنوية لأسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات في مصر، الصادرة في أبريل 2024 عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أرقام ملفتة في مؤشرات ارتفاع أسعار سلعٍ مهمة للمصريين من بينها التبغ. تقارنُ الإحصاءات الرسميّة متوسط أسعار السلع بين سنتيّ 2022 و2023، فمثلاً علبة سجائر كليوباترا ارتفعَ سعرها من 23.61 جنيهاً في يناير 2023 إلى 46.15 جنيهاً في ديسمبر من نفس العام.

وتكشف الإحصاءات أن سيجارة "إل إم"، وهي سيجارة ينتشر تدخينها بين أبناء الطبقة الوسطى غالباً، بدأت سنة 2023 بمتوسط سعر 38.81 جنيهاً وأنهت السنة نفسَها بسعر 65.35 جنيهاً. فيما ارتفعت قيمة سيجارة "مارلبورو"، إذ بدأت في يناير بمتوسط سعر 50.32 جنيهاً للعلبة وزادت إلى 80.74 جنيهاً مع نهاية العام. وكذلك طال ارتفاع الأسعار المُعَسّل، وهو التبغ الذي يُدخنُ في النارجيلة، فشهد مثلاً "معسل النخلة" زيادة قاربت 25 بالمئة في 2023 مقارنة بالسنة السابقة.

رصد انخفاض نسبي في عدد المدخنين في مصر من 17 بالمئة من عدد السكان في 2021 و2022 إلى 14.2 بالمئة في العامين اللاحقين، حسب بيانٍ في 29 يوليو 2025 صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ولا توجد إحصاءات رسمية عن اقترانِ ارتفاع الأسعار هذا بتراجع أعداد المدخنين. المثير أن نسبة المدخنين بالعادة تطال فئات عمرية صغيرة. فقد كشفت نتائج مسحٍ أجرته جمعية مكافحة التدخين والدَرَن بالقاهرة، بالتعاون مع وزارتيّ الصحة والتعليم المصريتَيْن ومنظمة الصحة العالمية في سنة 2016، أنّ معدل انتشار التدخين بين طلاب المدارس الثانوية بلغَ 14.3 بالمئة، أغلبه بين الذكور. واستنتجَ المسح أيضاً أنّ معدل انتشار التدخين بين الإناث كان أعلى من نتائج مسح منظمة الصحة العالمية للتبغ بين الشباب، إذ بلغت النسبة 6.9 بالمئة بين الشباب المصريين مقارنة مع المتوسط العالمي الذي كانت نسبته 3.8 بالمئة.

كذا ينوه جهاز التعبئة والإحصاء في بيانه أنّ "النسب المرتفعة بين تلك الفئات العمرية تشير إلى انعكاسات سلبية على المجتمع وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن مثل هذه الفئات تمثل معظم مكون القوى العاملة، ما يجعل الأمر مقلقاً على المستوى الصحي والاقتصادي". إذ يسبّب تعاطي التبغ الأمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي. تَسبَّبَ تعاطي التبغ أيضاً في وفاة أكثر من سبعةٍ وثمانين ألف شخص في مصر سنة 2021، أي بنسبة 11 بالمئة من إجمالي عدد الموتى بحسب إحصاءات موقع أطلس التبغ، وهو منصّة بحثيّة تتعاون مع وزارات صحة في عدّة بلدان في العالم.

تشير الإحصاءات السابقة جميعها إلى أن التدخين في مصر لا يزال ينتشر بكثافة بين كافة شرائح المجتمع المصري وطبقاته رغم ارتفاع تكاليفه. فقد تجذّرتْ عادة التدخين عند المصريين منذ توريد التبغ من الأمريكيتيْن في القرن السابع عشر.

لم يكن موقف علماء الدين الإسلامي واضحاً من عادة التدخين في القرن السابع عشر، وكانت البلاد وقتها ولاية تابعة للدولة العثمانية منذ سنة 1517. لم يعرف كل المصريين التدخين حينها ولم يكن منتشراً على نطاق واسع، ولم يكن معروفاً بعد حجم الأضرار الصحية التي يمكن أن يسببها أو تأثيره على أداء العبادات الدينية. مع ذلك، لقيَ الدخان مقاومة من الدولة العثمانية ودول أوروبية في بدايات ظهوره، بحسب مقالٍ للكاتب داوود أبي شعر منشور في عددِ مارس 1880 من مجلة المقتطف المصريّة.

يقول أبو شعر إنّ السلطان مراد الرابع نَهى عن استعمال التبغ في جميع أقاليم الدولة العثمانية، وجعل عقاب مستعملهِ جدع الأنف والشفتين. نُسب السبب لاعتبار التبغ مادةً دخيلة على المجتمع بإيعاز من أعداء السلطنة لنشر الفساد فيها، وكذا نُظر إليه إسرافاً للمال وما في هذا من تحريم ديني. فيما عاقبت فرنسا في 1635 المدخنين بالسجن والجلد. منع ملك فرنسا حينئذ، لويس الثالث عشر، المتاجرة بالتبغ وحصرَه في الاستعمالات الطبية. لكن لمّا رأت الدول أن لا حيلة على استئصالهِ ألغت أحكام العقاب وأباحت للناس استعماله، وكانت فرنسا من أوائل هذه الدول، حسب مجلة المقتطف.

يؤكد هذا جمال الدين القاسمي الدمشقي، إمام الشام في عصره، والمتوفى سنة 1914 في كتابهِ "رسالة في الشاي والقهوة والدخان" المنشور سنة 1913. يقول الدمشقي إنّ ظهور التبغ أثار جدلاً بين الفقهاء في حكمه. فهناك من زعم أنه من المخدرات فأفتى بحرمته، وهناك من أبطل حجة التخدير فيه وأباحه بشرطِ عدم الإسراف. وينقل عن الشاعر الصوفي عبد الغني النابلسي أنّه قال مبيحاً التبغ: "يا من يظن بذي علم وذي عمل من أمة المصطفى تحريم تنباك [. . .] أخطأت فيما ظننت الآن، فاصغ إلى قولي فما هو مني قول آفاك [. . .] والتبغ باق على أوصاف خلقته، شمس الإباحة منه أفلاك".

على الجدلِ الذي أثارته انتشرتْ عادة التدخين بين شرائح وطبقات مختلفة في القاهرة في نهايات القرن السابع عشر، يسجّل المؤرخ المصريّ عبدالرحمن الجبرتي في كتابه "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" الصادر سنة 1880، وقوعَ شِجارٍ كبيرٍ في القاهرة بين حجّاج مغاربة كانوا يحملون كِسْوَةَ الكعبة إلى البيت الحرام في أبريل 1699، وبين مصريين يدخنون "البِيبَة"، أي الغليون، وهم يتفرّجون على موكبِ الكِسْوَة. ما جَرَى أنّ الحجّاج المغاربة ضربوا كل من رأوه يشرب الدخان من المصريين، فقُبِضَ على بعضهم وسجنوا ومات عددٌ منهم في السجن. أفرِجَ عن عددٍ آخر لكن بعد انتهاء موسم الحجّ في ذلك العام.

يذكر الجبرتي أيضاً أنّه في زمن والي مصر العثماني محمد باشا اليَدَكْشي الذي حكم بين 1743 و1745، أنه "كُتب فرمان [قرار] بإبطال شرب الدخَان في الشوارع وعلى الدكاكين وأبواب البيوت، ونزل الأغا والوالي فنادوا بذلك وشددوا في الإنكار والنكال بمن يفعل ذلك من عالٍ أو دون، وصار الأغا يشق البلد في التبديل كل يوم ثلاث مرات، وكل من رأى في يده آلة الدخان عاقبه، وربما أطعمه الحجر الذي يوضع فيه الدخان بالنار".

شجّعَ محمد علي باشا، والي مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر، زراعةَ التبغ ضمن قائمة محاصيل جديدة أدخلها البلاد مثل الكتّان والسِمسِم. وكانَ يتابع معدلات إنتاجها بنفسِهِ، حسب كتاب "تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة" الصادر سنة 1938 لمحمد فهمي لهيطة، أستاذ التجارة في جامعة برمنغهام البريطانية. يقول لهيطة إنّهُ في سنة 1824 أمرَ محمد علي مأموريّ مديريات البحيرة والغربية والمنوفية والمنصورة والشرقية والقليوبية والجيزة ينبههم فيهِ إلى قلة المحصولات الجديدة، فلم يبلغ مجموع ما أنتجته أراضي مصر من تبغ سوى 7558 قنطار، وهي إنتاجية ضئيلة أغضبت الوالي. لذا نصَّ أمرُ محمد علي على أنّ يعاقب الفلاح الذي يهمل في خدمة زراعته بأن يُنبه عليه أولاً ثم يضرب في المرة الثانية خمسين جلدة.

لم يهتم خلفاء محمد علي بزراعة التبغ كاهتمامِ أبيهم الذي بنَى عدّة مصانع لأنواعٍ مختلفة من التبغ. أصبحت مصر في عهد سعيد باشا، خليفة محمد علي، سوقاً دوليّةً للسجائر بسبب غلق المصانع عقب الاتجاه إلى زراعة القطن، والاعتماد على استيراد التبغ. ما دفعَ شاميين وأرْمَن ويونانيين إلى الإقبال على صناعة السجائر التي انتشرت بكثافة في عهد سعيد باشا والخديوي إسماعيل. توقف كل هذا حين قرر الخديوي توفيق منع زراعة التبغ نهائياً سنة 1890، بحسب رحاب شعبان الدَماطي، الباحثة في جامعة عين شمس، في كتابها "التدخين في مصر في القرن التاسع عشر الميلاديّ" الصادر سنة 2020.

وعلى ما يبدو في هذا التعبير من نظرةٍ فوقية للعربِ، إلا أنّه يوضح مدى ارتباطِ المصريين بالتدخين في تلك الفترة. ويقول وليام لين إن المقاهي كانت تشهد اكتظاظاً في فترات ما بعد الظهر والمساء. ارتادها عادةً أبناء الطبقات الدنيا والتجار الذين جلسوا على مقاعد خارجها حاملينَ غلايينهم وتبغهم معهم، فيما تولّى "القَهْوَجي"، أي النادل، تقديم القهوة. ويضيف الكاتب أنّ التدخين انتشر بين النساء المصريات في القاهرة دون أن يعيبهن المجتمع. ثم يقول إنّ المصريين كانوا يركبون المراكب النيليّة ويدخنون النراجيل والشُّبُك، وهو غليون شعبي من الخشب أو الفخار. فيما يمضون الوقتَ أثناء حفلات الزواج في التدخين وارتشاف القهوة. في حين يتميّز الأتراك بتعامل مختلف مع التبغ، إذ "يمتنعون عن التدخين خلال تلاوة القرآن".

وفي نمط مشابه دونت صوفيا لين بول، شقيقة إدوارد وليام لين، في كتابِها "المرأة الإنجليزية في مصر" المنشور في لندن سنة 1884 وصدر بالعربية سنة 1991 بعنوان"حريم محمد على باشا"، الكثير من مشاهد التدخين في حياة الحريم العالي أو النساء المعزولات في قصور فارهة. تقول لين بول إنّها شاهدت نَاظْلي هانم، الابنة الكبرى لمحمد علي باشا، تدخّن بشراهة في يناير 1844. وتذكر في إحدى رسائل الكتاب "وكذا لا يفوتني ذكر الغلايين التي كانت سُمُوُّها [نَظلي] تستخدمها والتي كانت مباسمها مرصعة بفصوص من البرلنتي [ألماس خام] بطريقة جميلة وذوق رفيع وغطاء كل منها من الحرير المطرز ببذخ ومهارة. كانت سموّها تدخن دون انقطاع لكنها كانت المدخنة الوحيدة في الغرفة".

شاهدتْ صوفيا لين بول في 16 ديسمبر 1845 مظاهر بذخ أخرى تمتعتْ بها حصراً نساء الطبقة الحاكمة في مصر. دُعيَتْ صوفيا إلى حفل زفاف زينب هانم، صُغرى بنات محمد علي باشا. جلستْ صوفيا لين بول على يمين العروس واندهشتْ من فخامة مَباسِم الدخان التي قُدِمَت إليها لكنها اعتذرت عن التدخين. وتذكر صوفيا أنّ مَبْسَمَ الدخان الذي قُدمَ إليها كان مطعماً بالماس وكان قضيبه محاطا بخيوط من الذهب.

لاتذكر المصادر التاريخية أنّ المُدخنينَ المصريين، لاسيما أبناء الطبقات الفقيرة، عانوا في القرن التاسع عشر من أزمات شحّ معروض التبغ أو ارتفاعات في أسعار منتجاته. لكن الأمر على ما يبدو، كان مختلفاً في النصف الأول من القرن العشرين الذي شهد استمرار الاحتلال الإنجليزي مصرَ منذ 1882 وقيام ثورة 1919 التي طالبت باستقلال مصر، واندلاع حربين عالميتين أثرتا على صناعة السجائر وعمّال صناعة السجائر في مصر.

ويبدو أن تراكمات الحرب العالمية الأولى قد أثقلت الاقتصاد المصري إلى جانب تعزيز قبضة الوجود البريطاني في مصر. شاركَ عمال السجائر المصريين في احتجاجات ثورة سنة 1919 ضد الإنجليز، عقب اعتقال الزعيم سعد زغلول ورفاقه. وكان لهؤلاء العمال سمعة في تنظيم الاحتجاجات في المصانع في القرن التاسع عشر، كما يشرح أمين عزّ الدين، مؤرخ الحركة النقابية في مصر، في كِتابِهِ "تاريخ الطبقة العاملة المصرية" المنشور سنة 1969.

يقول عزّ الدين: "كان عمال الدخان والسجاير – في القاهرة والإسكندرية – من أسبق القطاعات العمالية إلى تجديد العمل الجماعي بشقيه: الإضراب والتنظيم النقابي، في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة". ومن ثم يستمر الكاتب في الشرح بالقولِ إنه بانتهاء الحرب تزامن استعمال الآلات مع بداية الاحتجاجات، وراحت آثارها المباشرة على الاستخدام تظهر في مصانع دخان "ملكونيان" و"جانكليس" و"ماتوسيان" و"ديمترينو" في القاهرة. ويضيف الكاتب أنه "كان من الطبيعي أن تحدث حركة الميكنة قلقاً شديداً في صفوف عمال الدخان والسجاير، وخاصة عمال اللف، وقد أصبحوا مهددين بفقدان عملهم".

فكّرَ عمال التبغ المصريين، بحسب عزّ الدين، لأول مرة في تأسيس شركات للتبغ والسجائر يمتلكونها، ليجابهوا تهديد الآلات لمصدر قوتهم. وهكذا وجهت لجنة شكلوها، سميت "مقاومة ماكينات لفِّ السجائر"، نداء في جريدة الأهرام لكل عمال التبغ في مصر أن يحضروا إلى نادي الحزب الديمقراطي المصري بشارع نوبار باشا، يوم الخميس 20 مايو 1920 لوضع حجر أساس إنشاء مصنع وطني للسجائر. فشلت نقابات عمال السجائر في القاهرة والإسكندرية في وقف تيار الآلات، وظلّتْ مشاكل عمّال السجائر مستمرة لسنوات طويلة دون حل. وصل الحال أن اضطرت جماعات من عمال مصانع التبغ سابقاً للتسول في الشوارع أو بيع علب المَلبَن (نوع من الحلوى).

ومع أزمات العمال واندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939، لم تتوقف شركات السجائر في مصر عن الإعلان عن منتجاتها في السوق المصري. فاستغلّتْ شركة "ماتوسيان"، التي تأسستْ سنة 1882، نجاحَ مسرح الفنان المصري نجيب الريحانيّ في عشرينيات القرن العشرين، وتعاقدتْ معه على حملة دعاية بدأتْ أولاً من الإسكندرية سنة 1922. يقول الريحاني في كتابه "مذكرات نجيب الريحاني" المنشور سنة 1959 إنّه "في أوائل سنة 1922 تقدمت إليَّ شركة سجاير ماتوسيان تعرض مشروعاً للاتفاق معها على أن تعمل فرقتي ثلاثة أشهر في الإسكندرية لحسابها. وكانت طريقة الشركة أن تضع في علب سجايرها كوبونات [بطاقات عروض] يستطيع الزبون أن يقدمها لعامل شباك التياترو فيحصل بواسطتها على تنزيل".

استغلت شركات أخرى للدعاية لنفسها أسماء العائلة الملكية ورموزها. فقد أعلنت شركة إخوان كريازي، التي تأسّسَت سنة 1864، في عهد الملك فاروق عن سيجارة فاخرة أسْمتها "فاروق الأول". وكانت تُباع العلبة منها بخمسة قروش (كان الجنيه الواحد يساوي أربع دولارات، والجنيه مئة قرش). أمّا سيجارة "عابدين" وهي مرتبطة بالقصر الذي كان يعيش فيه الملك فاروق وسط القاهرة، فكانت تُباع بأربعة قروش. خاطبتْ شركة إخوان كريازى في إعلانٍ مطبوع، الزبائن المصريين قائلةً: "متَّع نفسك ومتَّع أصدقاءك بلذة تدخين إحدى هاتين السيجارتين الفاخرتين الممتازتين بنوعهما وبجلال الاسم الذي تحملانه".

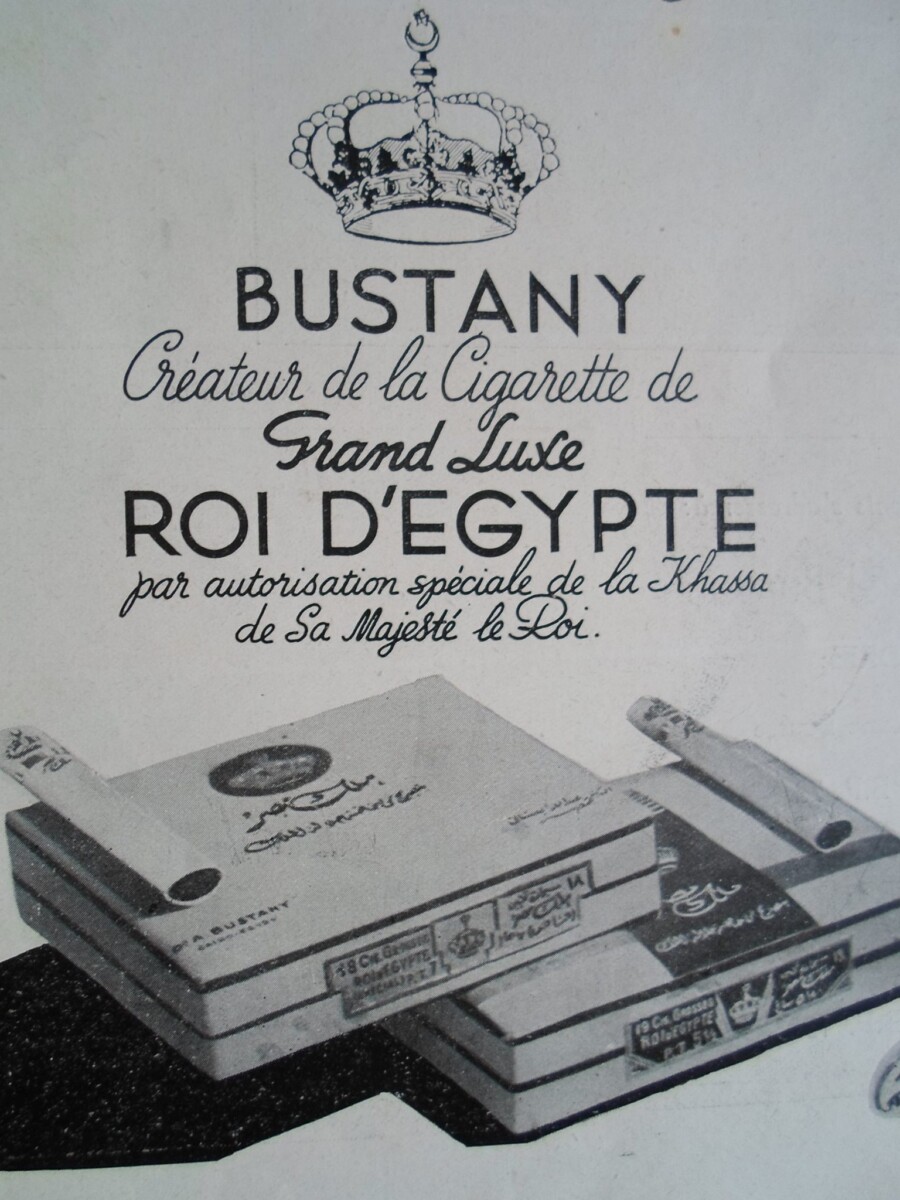

وأعلنت في الوقت نفسه شركة السجائر المصرية "توكوس"، وهي شركة كانت تعمل في صناعة السجائر قبل قيام ثورة يوليو 1952، عن سيجارة "فؤاد الأول"، نسبة إلى الملك فؤاد. بيعت العشرين سيجارة منها بأحد عشر قرشاً مصرياً. أمّا شركة "الدكتور البستاني الوطنيّة" وكانت تعرّف عن نفسها بأنها "أكبر فابريقة [مصنع] للسجاير الفاخرة بمصر" فقد أنتجت في الأربعينيات سيجارة فاخرة أسمتها "ملك مصر"، وكُتِبَ على علبة السجائر وقتذاك أنّها أُنتجَتْ بتصريح خاص من الملك فاروق، وذلك قبل سنوات قليلة من إسقاطه بثورة الضباط الأحرار يوم 23 يوليو 1952، وعلى رأسها اللواء محمد نجيب والعقيد جمال عبدالناصر.

استغلت شركات أخرى للدعاية لنفسها أسماء العائلة الملكية ورموزها

ويُذكر أنّ الرئيس جمال عبدالناصر كان مُدخناً شرهاً حتى إنّ جرّاح القلب حمدي السيّد، نقيب أطباء مصر الأسبق، حمّل التدخينَ سببَ وفاة عبدالناصر المبكرة عن اثنين وخمسين عاماً. يقول السيّد في مقالة "عبدالناصر والتدخين" المنشورة على موقع "المصري اليوم" سنة 2022، إن عبدالناصر مات بنوبة قلبية. ويذكر أنّه كان يدخن ستين سيجارة يومياً، وليس "كما حاول بعض المروجين للشائعات أنه تعرض لوضع السم في الأكل".

ويضيف السيّد في المقالة أيضاً أنه نصح الرئيس أنور السادات بالإقلاع عن التدخين، لكنه لم يستجب لا لنصائحه ولا لنصائح الأطباء المعالجين. بل استمر وكان السادات إذا دخن "البايب" (الغليون) في حضوره يمازحه بالقول: "بالرغم من حمدي السيد".

تأثّرتْ صناعة التبغ في مصر بتحولات ثورة يوليو 1952. فقد أمم عبد الناصر الشركة الشرقية للتبغ سنة 1956، كما تورد دراسة "اقتصاديات ضرائب التبغ في مصر" التي أعدّها باحثون مصريون مع الاتحاد الدولي لمكافحة السلّ وأمراض الرئة سنة 2010. وتشير الدراسة إلى أن الشركة الشرقية للتبغ ظلت مملوكة بالكامل للحكومة في فترة الرئيس أنور السادت. ثم أخذتْ تتحول ببطء إلى شركة خاصة مع انتقال مصر في عهد الرئيس مبارك في بداية الثمانينيات إلى اقتصاد السوق، الذي يعتمد على قوى العرض والطلب في تحديد الأسعار. فقد باعت الدولة المصرية 20 بالمئة من أسهم الشركة سنة 1995 لموظفين فيها ومستثمرين في القطاع الخاص. وباعت حصصاً إضافية في 1997 و 1999.

احتفظتْ الحكومة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيميائية، اعتباراً من سنة 2008 بملكية الشركة الشرقية بنسبة 52.8 بالمئة من أسهمها. فيما امتلكَ القطاع الخاص 37.2 بالمئة من الأسهم، وبقيتْ 10 بالمئة من الأسهم للموظفين المصريين، طبقاً للدراسة المذكورة. وفي 31 مارس 2025، باتت شركة "غلوبال" للاستثمار القابضة الإماراتية تمتلك 30 بالمئة من أسهم الشركة، والحكومة المصرية نسبة 20.95 بالمئة من الأسهم.

يحكي لي أنَس الدين جمال، وهو مدخنٌ سبعينيٌ متوسط الحال يعيش في القاهرة، أنّه وقفَ في صفوف السجائر سنة 1973. وكان أبوه يرسله صبيّاً إلى محل سجائر في حيّ السيدة زينب لشراء علبة سجائر "سوبر" بسعر ستة وعشرين قرشاً. يقول إنّ والده كان يلجأ إلى لفّ التبغ يدوياً عندما لا يتمكن من الحصول على علبة سوبر أو يتأخر طويلاً في الصف. لا يتذكّر أنس الدين السبب في ظهور صفوف سجائر "السوبر" وشحّ المعروض منها، لكنّه رجّحَ أنّ إنتاج الشركة الشرقية ربما كان يوجه وقتذاك إلى الجنود المصريين على جبهات القتال مع إسرائيل في حربِ أكتوبر.

يتفق الأديب يوسف إدريس مع أنَس جمال الدين في وجود صفوف على السيجارة السوبر في أيام السادات، لكن يختلف معه في الأسباب الحقيقية لظهورها. يقول إدريس في مقالة "المعجزة المقلوبة" المنشورة مع مقالات أخرى في كتابه "فقر الفكر وفكر الفقر" الصادر في 1986، "لقد رأيت عساكر المرور يَتركون نقاطهم ليَقِفوا في الطابور، كيف ينتج واحد من هؤلاء وهو يقضي الفترة من التاسعة والنصف إلى العاشرة يحاول الحصول على سندويتش طعمية، ومن العاشرة إلى الواحدة ملطوعاً [ماكثاً] في طابور السجائر [. . .]". ثم يتساءل، "لو كنت من المدَّعي العام الاشتراكي لأقمت محاكمة عاجلة لكل وزراء الصناعة خلال السنوات العشر الماضية، ولكل المسؤولين عن صناعة السجائر، للإهمال في إضاعة إيرادات الدولة وفي إيصال المواطنين المُنتجِين المُبتلين بعادة التدخين وتحويلهم إلى قوة مَلطوعة في طوابير".

في أعقاب حرب أكتوبر سنة 1973، بدأ الرئيس السادات الترويج بخطاباته لسياسات الانفتاح الاقتصادي بجذب الاستثمارات الخارجية، واعداً المصريين بتحسين مستوى معيشتهم ومحاولاً لوم القصور الاقتصادي على الاشتراكية الناصرية. ويعتقد هشام فؤاد، الباحث المصريّ في شؤون العمّال، في حواري معه أنّ قرارات الانفتاح الاقتصادي كانت السبب في نشوء ظاهرة صفوف السلع الاستهلاكية عموماً. ظهرت صفوف السجائر جنباً إلى جنب مع صفوف الدجاج واللحوم والبيض والسكر والزيت.

ويلفت هشام إلى أنّ السادات "ارتمى بعد حرب أكتوبر 1973 في أحضان المعسكر الغربي وتبنَّى سياسات السوق الحر، وتخلَّى عن التزام تاريخي أرسْتهُ المرحلة الناصرية بتأمين السلع الأساسية". ما أدّى إلى غضب المصريين من ظواهر الصفوف تلك وخروجهم في انتفاضة 18 و19 يناير 1977 الشعبيّة التي كان ارتفاع أسعار السجائر واللحوم أحد أسباب حدوثها.

ويظنّ غالبية المُدخنين الذين قابلتهم في صفوف الشارع أو نقاط بيعه أنّ محال شارع البحر تتربحُ أكثر عندما يعطّشُ كبار التجار السوقَ قبل انتشار شائعات رفع أسعار السجائر. ولا يمكن الوصول إلى معلومة موثقة عن هذا الأمر من تاجرٍ أو ممن قد يقابلهم أيّ شخص من تجار تجزئة أو عمّال متجوّلين، لأنهم يلتزمون الصمت عند الحديث عن التهريب أو أساليب عمل التجّار. يُضاف إلى ذلك أنّ من يترددون على شارع باب البحر يدركون أنّ هناك "ناضورْجيّة"، أي وشاة، في الشارع يراقبون حركة الناس ويُبلغون التجارَ حال وجود احتمالية ما لمداهمة من موظفى تموين محال التبغ مصحوبين بالشرطة أحياناً.

وفي تفكيري في صفوف شارع البحر، سألتُ هشام فؤاد عن أسباب عودة صفوف التبغ للظهور بعد ثورة يناير 2011. فأجاب إنّها ترجع لضعف قوانين مكافحة الاحتكار المصريّة في مواجهة تعطُّش تجار السوق السوداء لتحقيق أكبر قدر من الأرباح. وأضاف إنّ تأثّر صناعة التبغ بانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي زادت من ارتفاع الأسعار، بسبب ارتفاع أسعار الوارد من الكربون والتبغ الخام والمواد الأخرى الداخلة في صناعة السجائر.

ما تبينته في نهاية المطاف هو أن الكشفَ عن كلّ ملامح تاريخ المصريين مع التبغ، يظل آيةً في الإرهاق شأنُه في ذلك شأن صفوف التبغ الطويلة التي وقفتُ فيها مع آلاف المدخنين المحبطين معكري المزاج. نحكي جميعاً ومعاً عن أحوال التبغ وأضرارِه وارتفاع أسعاره، حتّى إذا أمسكَ الواحد منّا بخرطوشتِهِ راحَ كلٌّ إلى حال سبيلهِ سعيداً وكأنّ الصف لم يكن. ووسط هذا كله، يبدو لي أيضاً أنّ التدخين، مع أضراره الصحية وإرهاقه للجيب، يظل واحداً من العادات الشعبيّة التي رسمت شخصية المصريين طوال أربعة قرون. شأنهم في ذلك شأن كثير من شعوب العالم.