في سنة 2017، عرض فيلم الهائمون في الصحراء في مهرجان البندقية السينمائي مع سبعة عشر فيلماً عدّها المهرجان "كلاسيكيات السينما العالمية"، وكان الفيلم العربي الوحيد بينها.

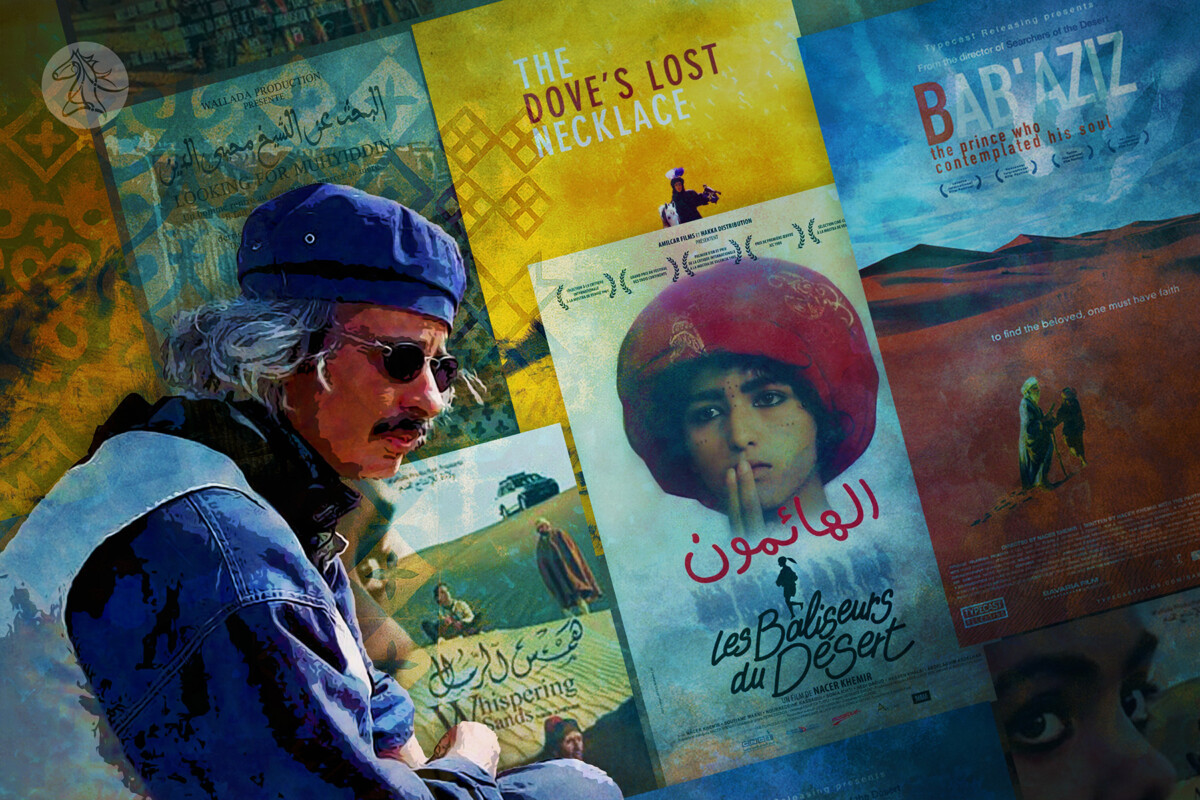

في ثلاثيته الأشهر بين أفلامه، "الهائمون في الصحراء" سنة 1984 و"طوق الحمامة المفقود" سنة 1991 و"بابا عزيز" سنة 2005، صاغ الناصر الخمير لغةً سينمائيةً تعبّر عن حضارةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ ذات رموزٍ فنيةٍ وموضوعاتٍ اختلفت عن السائد في السينما العربية. لكن أفلامه لم تحقق نجاحاً مستحقاً في البلدان العربية، مقارنةً بحضورها وجوائزها في الغرب، وإن وفّرت سبل مشاركة الأفلام والمنتجات الثقافية والفنية غير التجارية (مثل مشاركة الأفلام عبر ملفّات تورنت "عبر شبكات أقران") قاعدةَ محبّين لسينما الخمير في العالم العربي، ومنحته بعض النجاح الجماهيريّ والاهتمام النقديّ العربيّ المتأخر. وهذه المفارقة لازمت سينما الناصر الخمير عقوداً، ولازمت أيضاً السينما العربية الباحثة عن قوالب غير تجارية.

عند كل مشاهدةٍ جديدةٍ تطرح سينما الخمير أسئلةً أوسع عن تمثيلات الإسلام الحداثية فنياً، وعن محاولته تقديم روحانيةٍ إسلاميةٍ جديدةٍ خارج الأطر التقليدية.

في شبابه بدأ الخمير مساراً روائياً وقصصياً. نشر أولى قصصه بالفرنسية سنة 1975، في كتاب "لوغريس" (الغولة) المؤلف من قصصٍ شعبيةٍ أو خرافيةٍ مستمدةٍ من التراث الشفويّ التونسيّ. ونشر بعد ذلك عدة أعمالٍ تنتمي للفن القصصيّ نفسه، آخرها "لا كيت دْهَسَن دو سمركند" (رحلة حسن السمرقندي) المنشور سنة 2003. لكن السينما اختطفته من احتراف كتابة الأدب مع حلول سنة 1976.

قدّم الناصر الخمير ستة أفلامٍ وثائقيةٍ وأربعةً روائيةً، أشهرها ثلاثيته "الهائمون في الصحراء" سنة 1984، و"طوق الحمامة المفقود" سنة 1991، و"بابا عزيز" سنة 2005. وحين نعود لمشاهدتها بعد تلك السنوات، ندرك أنها صنعت لتبقى. فجماليّاتها المتقنة في تصوير رمزياتٍ مرتبطةٍ بالحضارة الإسلامية أشبه بلوحاتٍ تشكيليةٍ تبقى على مرّ السنين. وتأثيرها الوجدانيّ باقٍ بالقوة نفسها. أشعر مع أفلام الخمير أنها تلمس في داخلي شيئاً ما غائراً بقيَ هناك دون أن أدرك وجوده، شيئاً ما غامضاً عشتُه أو تمنيت عيشه. أستعيد طفولةً ضائعةً وأجداداً اختفوا وحياةً باتت بعيدة.

تعود بداية الناصر الخمير مع السينما إلى لحظة فقدٍ ثقيلةٍ حين مات والده. ففي شبابه كان منجذباً إلى الكتابة العربية والرسم، ولكن وفاة والده في سنوات طفولته الأولى قلبتْ كلّ شيءٍ، إذ بدا له أنه أضحى بلا وطن. يقول للفراتس: "كان هذا أكثرَ من اليُتم. أصبحتُ مثل شخصٍ بلا وطن، فلم تعد الأرض تسندني ولا السماء تحميني. لذا انغمستُ في السينما، ربما لإعادة بناء وطنٍ من النور والظلال في الصور".

وحين ذهب لدراسة السينما في باريس سنة 1966، وكان عمره ثمانية عشر عاماً، لم ينشغل بأضواء المدينة وشوارع التسوّق وضفاف نهر السين، ولكنه اختار السينماتيك (مكتبة أرشيف الأفلام الوطني). وظلّ سنةً كاملةً يشاهد نحو خمسة أفلامٍ يومياً. "باتت السينما عائلتي وبيتي وملاذي، وحلّت الغرف المظلمة محلّ الجدران الحجرية، وغدت الكراسي الحمراء طاولتي وسريري ونافذتي. هناك تعلمتُ أن أسكن عالماً لا ينتمي إلا للصور والوجوه والقصص المعلّقة".

في أربعين عاماً قدّم الخمير في باريس وعدّة مدنٍ جولاتٍ يروي فيها القصص للجمهور. استند الحكواتي التونسي فيها إلى حكايات "ألف ليلة وليلة" والقصص الشعبية التي جمعها، أو تلك التي أبدعها. يقول للفراتس: "رَوَيْتُها من خلال رؤيتي، وهذا ما حماني من تكرار السرديّات السائدة في السينما الأوروبية والأمريكية. أردت تحرير أفلامي من قيودها، وإعادتها إلى عمقٍ تصبح فيه كلّ لقطةٍ فكرةً".

كانت جولات الحكي اتصالاً مباشراً مع جمهورٍ مرئيٍّ، وليس متخيَّلاً مثل جمهور السينما والفن التشكيلي والرواية الذي يتلقى العمل بعد إنتاجه بلا اتصالٍ مباشرٍ مع مبدعه. فضّل الخمير أن يروي القصص لعيونٍ تطالعه، في حين يبقى إنتاجه السينمائي بين النخب والمهرجانات. كانت حالة راوي القصص تعطيه، بينما حالة المخرج ترهقه. يقول الخمير للفراتس: "لم أكسب عيشي قطّ من السينما. كنت أكسبه راوياً للقصص. أسافر إلى أقاصي الأرض حاملاً معي ألف ليلة وليلة كأنها مصباح. غذّاني سرد القصص، ولكن السينما لم تفعل، بلْ عرّضتني إلى عدم استقرارٍ وترحالٍ دائم".

هذا التذوق للمخزون الثقافي والروحي العربي الإسلامي بصبغةٍ عالميةٍ هو الذي شقّ طريقه إلى السينما العالمية. يقول الخمير: "لاقت أفلامي استحساناً في كل مكانٍ تقريباً. ليس لديّ تفسيرٌ دقيقٌ لهذا، ولكن يبدو أن شيئاً ما يتدفق عبر الصور، نسمةً مشتركةً واهتماماً مشتركاً بالإنسان".

ما زالت هذه الأفلام غير معروفةٍ في العالم العربي، مع أنها تجوب العالم. يعزو الخمير ضعف الاهتمام العربي بأفلامه إلى مشكلةٍ في الثقافة العامة حيالَ السينما. وربما يسهم في ذلك الاهتمام السائد بالحدث السياسي الذي يغذّيه التلفزيون على حساب الأفكار المجرَّدة التي تقدّمها سينما الخمير. "يركّز السرد على صراعاتٍ محليةٍ وسياسيةٍ متشابكةٍ، وعلى قصص الوطن والسلطة. ولكن أفلامي لا تتوافق مع هذه القواعد، فهي تبحث أعمق عن مساحةٍ للأحلام والتأمل وحرّيةٍ للخيال".

يحكي الخمير للفراتس إنه بدأ أحد أفلامه بملاحظةٍ بسيطةٍ، هي وجود أكثر من خمسةٍ وعشرين ألف مقهىً في تونس، ونحو عشر دور سينما فقط. "يخبرنا هذا التفاوت عن عزلةِ الفنّ في مواجهة العادة اليومية، وفقْرِ الأحلام في مواجهة الاستهلاك. المقهى مطَمْئِنٌ، أما السينما فهي مقلِقةٌ، تطالبنا بالصمت والمشاهدة والتفكير، وتجبرنا على مواجهة حياةٍ أخرى أو حقيقةٍ أخرى".

ليس الأمر هنا توجهاً شعبيّاً فقط، وإنما غياباً حكومياً عن رعاية الثقافة عامةً، وخصوصاً هذا النوع من السينما غير التجارية، "فالثقافة بلا رعايةٍ تصبح نبتةً بلا ماء". والبلد الذي يكثِر من مقاهيه ويغلق دور السينما "يفضِّل النسيانَ على التذكّرِ، والحديثَ على التأمّلِ، والواقعَ الآنيَّ على تخيّلِ الممكن. إنه بلدٌ يُشيح بنظره عن حلمه".

ربما كان سبب ضعف الاهتمام العربي أيضاً المنظورَ الثقافي لسينما الخمير. فهي مع اعتمادها على رموزٍ إسلاميةٍ لا تنسجم مع الرؤية الدينية التقليدية، إذ يقدَّم فيها التصوف خارج سياقه وأقرب إلى إطارٍ جماليٍّ وسحريٍّ للعالم. وهي لا تنسجم أيضاً مع تيارٍ عربيٍّ يطلب القطيعة مع الثقافة الإسلامية ويبحث عن حداثةٍ غربيةٍ مستنسَخة. حين عُرض في تونس فيلمه الوثائقي "البحث عن الشيخ محيي الدين" سنة 2014، عن الشاعر والشيخ الصوفي محيي الدين بن عربي، سأله شابٌ "لماذا لا يعلّموننا هذا؟". قال الخمير إن التعليم التقليدي بيتٌ مغلقٌ، وإن الفيلم "أراد أن تُفتح ثغرةٌ في السقف ليشاهدوا منها النجوم والسماء". يشرح هذا الوصف على لسان الخمير كيف يعدّ أفلامَه مداخلَ حديثةً للفكر الإسلامي الذي لا يدرَّس في المدارس ويُغفَل بسبب التعليم التقليدي. وأنه يرى عالم اليوم مبنياً على شيوع الجهل ونزع صفة الإنسانية التي يريد من أفلامه إحياءها مع لمسةٍ من المعرفة.

غير أن قلّة المشاهدين وغياب الرعاية الرسمية لم تمنع الخميرَ من الإيمان بجدوى مشروعه السينمائي. فحتى في الغرفة المظلمة شبه الفارغة داخل دار السينما، يمكن للمشاهِد الوحيد أن يستقبل ضوءاً لا يمكن لأيّ مصباح مقهىً أن يقدّمه. "هذا الوَهج الهشّ هو ما يدفعني إلى الكتابة والرسم والتصوير. ليس لإسقاط دولةٍ غائبةٍ، بل لتذكيرنا أن الغياب لن تكون له الكلمة الفصل ما دام ثمّة شخصٌ ما، في مكانٍ ما، يُقْبِل على رؤية الأمور بشكلٍ مختلف".

وفي فيلم الهائمون في الصحراء يصل معلّمٌ إلى قريةٍ منسيّةٍ لم يبقَ منها إلا الأطلال وأهلها الذين يروون حكاية المغادرين الهائمين دون استقرار. وكأن لعنةً أصابتهم ليهيموا، وعلى المعلّم أن يكتشف هذا السرّ. وفي "بابا عزيز"، تنطلق الشخصيات إلى رحلةٍ في الصحراء هي آخر رحلات شيخٍ صوفيٍ لاكتشاف المُطْلَق وطريق الحبّ.

في هذه الثلاثية الروائية يتّسم أسلوب الخمير ببصمةٍ بصريةٍ خاصة. إذ يغلب على المَشاهِد لون الصحراء الأصفر المنتشر على المباني القديمة المبنية من الطين والطوب. ولكن في الخلفية لمساتٌ من ألوانٍ زاهيةٍ، تبدو في ملابس من عصورٍ خَلَت، أو في لوحاتٍ جداريةٍ تشبه في ترتيبها المنمنمات المغولية. تمتد هذه الروح الشرقية إلى الفضاء المعماري الذي ينتسب غالباً إلى العمارة المغربية أو عمارة الشرق الإسلامي، ولكن مع تغييب الصروح الضخمة، واستثناءٍ وحيدٍ للعمارة الأندلسية.

تتحرك الشخصيات داخل تركيباتٍ تجريديةٍ ملوّنةٍ، صورة صحراء أو كتلٌ طبيعيةٌ، فكلّ مشهدٍ أشبه بلوحةٍ فنّية. وسواءً كانت الشخصيات ساكنةً أو متحركةً على مهلٍ أو راكضةً أو راقصةً فإن آلة التصوير لا تتحرك. تتشكل معظم المشاهد من لقطاتٍ ثابتةٍ تحتضن فيها الصورة مساحةً ساكنةً يجول فيها المُشاهِد بحرّية. وهذا عكس الاتجاه الذي شجعته السينما التجارية، حين تتحرك آلة التصوير باستمرار، فلا تمنح المشاهد راحةً بل تخلق شعوراً بالاختناق.

من هذا الكون البصري تتكشف روحانية سينما الخمير. إذ ترتبط أفلامه بالتصوف والحكماء والأولياء والعلماء القدماء، وبالفنانين والموسيقيين والخطاطين، والسعي الذي لا ينتهي في الرحلة الروحية. ولكن حتى لو كان النص مختلفاً، فإن البُعد الروحي يكمن في هذا الأسلوب البصري، إذ تشبه أفلامه المنمنمات المغولية. فموضوعها قد يكون مقدّساً أو دنيوياً، ولكن أيّاً كان هذا الموضوع فإن المقدّس في جوهره هو محور جمالياتها.

تعتمد حبكة أفلام الناصر الخمير على بحثٍ بلا نتيجة: السرّ هو الحبكة، والرحلة هي الأهم من الوصول. موقع المُشاهِد في أفلامه مثل ضابط الشرطة في فيلمه الهائمون في الصحراء، الذي يحقّق في اختفاء المعلّم الشابّ، فنبحث معه عن مفتاح اللغز. ولكن النهاية لا تحمل حلّاً كروايات الجريمة، وإنما يمتد السرّ المفتوح من اختفاء المعلم إلى سرّ الوجود والنفس البشرية. السرّ هنا هو ما لا يدرك أبداً، مثل الحقيقة الصوفية التي لا يلمحها إلا من يسلك طريقاً طويلاً إليها.

في الهائمون في الصحراء نرى الكاتب، وهو باحثٌ في شعر الشاعر الصوفي الحسين بن منصور الحلاج، المتوفى سنة 922، يردّ على الشرطي الباحث عن مفتاح اللغز قائلاً: "لا لغْزَ إلا الدّهر". في ثلاثية الخمير لا جدوى من السؤال عمَّ تعنيه علامات الصحراء، أو أين اختفى المعلَم، أو من هي أميرة سمرقند. فلا جواب حاسمٌ لكشف السرّ. ولذلك سيُرْبِك المُشاهِدَ العقلانيَّ تشابك القصص التي تعكس بعضها، كما لو كانت إحداها مرآةً للأخرى، دون أن يكشف أُحجيتها. لا يعني هذا أن الحبكة تفتقر إلى التماسك، فالنص في كلّ فيلمٍ يجمع عناصر مترابطةً ضمن السرّ الكبير.

الزمن مهمٌّ في أفلام الناصر الخمير، فهي تجمع بين الماضي السحيق والحاضر. دارت أحداث الهائمون في الصحراء في قريةٍ منسيةٍ في أعماق الصحراء، لم يَسمع بها حتى سائق الحافلة الذي قاد المعلّمَ إليها. يرتدي الناس أزياء من العصور الوسطى ويقتاتون على الأساطير المحلية، ولكن هذا العالم الأسطوري القديم يصطدم بالمعلّم الحكومي وضابط الشرطة الذي يتسلل إليه في نهاية القصة.

في "طوق الحمامة المفقود"، يبدو المشهد تاريخياً. فهي مدينةٌ صغيرةٌ يحكمها ملك. ولكن تثير ثورة المحرومين العنيفة، بقيادة "نبيّ كاذب"، أسئلةً عن التغيير في عالم اليوم. فالعنف ليس الطريقة التي سيستعيد بها العالم عدله، بحسب الفيلم.

أما في "بابا عزيز"، فإن الدرويش المسنّ والفتاة الصغيرة التي ترافقه يمثّلان شخصيتَين يمكننا تخيّلهما في الماضي أسهل من الحاضر، وإن كنا لا نزال نصادف هؤلاء الدراويش الجائلين اليوم. ولكننا نجد في الفيلم أيضاً شخصيةً من الزمن الراهن تسافر على دراجةٍ ناريةٍ وتخترق الزمن الأسطوري.

تذكّرنا سينما الخمير بانقضاء الزمن وتبدّد العصور. في "الهائمون في الصحراء" و"بابا عزيز"، تُصوَّر المَشاهد في مدنٍ ومنازل ومساجد قديمةٍ، ولكن المباني مدمّرةٌ أو متهالكةٌ كأنها موروثةٌ من زمنٍ مضى. أما الغموض المحيط بالشخصيات الرئيسة وتهميشهم فيشْهد على انقضاء زمنٍ كان فيه القدّيسون والشعراء والخطاطون في قلب حضارةٍ حيّة.

لذا فإن أفلام الخمير تقع في زمنٍ سحريٍّ مستمرٍّ ليس ماضياً أو حاضراً. ولا ينفي هذا الزمن السحريّ واقعية الصورة التاريخية التي يقدّمها.

يتأرجح "همس الرمال" بين الذاكرة العربية الجريحة ومستقبلٍ يبدو مخيفاً. يستمر حضور الصحراء والأسطورة والأحلام والأطلال، ولكن تغيّرت معانيها. في الفيلم سائقٌ ودليلٌ صحراويٌّ من تونس وامرأةٌ سوريّةٌ قادمةٌ من كندا وسكّان قرية. يحكي الدليل للمرأة أثناء عبورهما الأمكنة حكايات ماضٍ بعيدٍ لم يبقَ منه سوى أطلالٍ وقرى طفولةٍ مندثرة. وهي حكايات ماضٍ جميلٍ ومبهجٍ، إلا أنها دليلٌ على خسارةِ هذا الماضي وضياع أمكنته. أما المرأة السورية فتبحث عن مكانٍ محددٍ في هذه الصحراء الشاسعة حتى تفيَ بوعدٍ قطعَته لأمّها على فراش الموت.

تغيّرت الهوية الضوئية لسينما الخمير في هذا الفيلم. كان الضوء في الثلاثية ينزع إلى تحويل المرئيّ إلى رموزٍ روحيةٍ أو صورٍ من الأحلام أو لوحاتٍ فنّية. أما هنا فالضوء الذهبي الدافئ يبرز لنا النقوش والظلال والطبيعة في واقعيّتها. غادر الخمير زمنَ الأساطير ودخل زمنَ المأساة الإنسانية الواقعيَّ.

هذا الزمن تحديداً تغيّر أيضاً. في الثلاثية كان الزمن السحيق مستمراً في الحياة بتلميحاتٍ واضحةٍ للزمن الراهن. كانت المدن والقصور خراباً، ولكنّه خرابٌ مأهول. فالاستمرار أو الخلود ظلّ ممكناً. أما هنا فالقرية المدمَّرة مهجورةٌ، والشخصيتان الرئيستان ضائعتان بلا حلولٍ وتغرقان في الشكّ. لم يعد الماضي والأسطورة والحكاية يحمون مِن فقدان المعنى. وباتت وطأة الحاضر ثقيلةً وسط أطلال الماضي المنقضي المهجور.

ثمّة تشابهٌ واختلافٌ آخَر بين أفلام الثلاثية ووداع الخمير السينما الذي يلوح في فيلم همس الرمال. ففي الثلاثية ثمّة رجلٌ حكيمٌ يعلّم الآخرين: الحاجّ في الهائمون في الصحراء، والخطاط في طوق الحمامة المفقود، وبابا عزيز في فيلم بابا عزيز. ولكلٍّ منهم مريدٌ ينصت إليه، حتى إن لم يدرِك الكامنَ فيما يقوله. وفي همس الرمال، ثمّة أستاذٌ يعلّم أيضاً: الدرويش الذي خدمه السائق في صغره، ثم السائق نفسه الذي أصبح راوياً للحكمة القديمة. ولكن تعليمهما الآن بلا جدوى، فلا يجد السائق حلّاً في مواجهة تفكّك عائلته أو نقل الحكمة إلى أبنائه.

يتداخل الحلم في الثلاثية مع الواقع، وتتحول هنا رحلة الكشف عن الحكمة والأسرار حلماً معزولاً عن العالم. المرأة التي تبحث عن شلالٍ في الصحراء مرتبطٍ بحياة جدّها تجده في المنام فقط، وتدرك أنها تاهت سائرةً في نومها، إذ ضلّت طريقها وفقدت الذكرى المادية الوحيدة الثمينة التي احتفظت بها بحرص. لم يعد الحلم مصدراً للحكمة أو الحلول، وإنما من مشاكل الواقع.

أفلام الثلاثية مشبعةٌ بنوعٍ من التفاؤل. فتآكل العالم لا يدمِّر كلّ شيءٍ، إذ يبقى شيءٌ ما ينجو من عصر التفكك هذا. أما في همس الرمال، فلا يبدو أن شيئاً يمكنه وقْف تفكك الوجود. يمتدّ هذا التحوّل إلى حركة آلة التصوير، إذ طالما فضّل الخمير اللقطات الثابتة التي تتطور وتتحرك داخلها الشخصيات. أما هنا، فينتهي الفيلم بلقطةٍ طويلةٍ مصوَّرةٍ من سيارةٍ مسرعةٍ نحو مطار. لم يعد المشاهِد على أرضٍ ثابتةٍ، إنه يبتعد وينجرف بعيداً عن عالمٍ ضاع.

بعد هذا الفيلم الأخير، تفرّغ الناصر الخمير للكتابة.

كانت السينما مرهقةً للخمير، حتى مادياً. يتذكّر عاماً لم يكسب فيه من السينما سوى ألف يورو، وأنه كرّس عمره لفنٍّ بلا أجر. لم يغيّر ذلك قناعة الخمير، فلم يكن يبحث عن المال، بل عن "سينما عميقةٍ تنظر إلى الروح لا المظاهر". أراد بأفلامه تجاوز شبّاك التذاكر إلى "تصوير ما يثير الأسئلة وما يكشف اللامرئي".

يرى الخمير أن "السينما السطحية" انتصرت عليه. إنها سينما تعتمد "صوراً سريعةً مغريةً وبلا ذاكرة. أفلامٌ تُستهلَك كأنها مشروبٌ غازيُّ بلا طعم. نسمّي هذا حداثةً، أما أنا فأرى دُواراً بلا نهاية".

بدأت علاقة الناصر الخمير مع الإبداع روائياً، لكن انشغاله السينمائي أبعده عن الكتابة. تخلّى عن الرواية لأجل السينما، واليوم يدرك إلحاحَ العودة إلى الرواية، ويشعر أن لها دَيْناً قديماً عليه. يقول عن الكتابة: "مساحةٌ يمكن فيها التعبير عن تعقيدِ عالمي، عن الزمن والسرّية والفقد. حين تحبس السينما المرءَ في غرفةٍ مظلمةٍ، تفتح الكتابةُ جميعَ النوافذ دفعةً واحدة".

منحته السينما "لحظاتٍ هشّة"، ولكن الرواية تمنحه اللغةَ كاملةً وتعيد له الأرض، فالكتابة عنده، "تصبح الكتابة موطني الذي أقف فيه منتصباً". ولكنها أكثر من ذلك، فقد منحته ملاذاً منذ لحظة اليُتم الأولى عند وفاة والده. فكما يقول: "ربما لم أكفّ عن اليُتم، والكتابة تمنحني العيشَ في هذا المَيْتم وبناَء بيتٍ من الكلمات أستطيع الوقوفَ فيه. ببساطةٍ، عندما تشعر باليُتم، تفقد الجدرانُ صلابتَها والمدنُ ألْفتَها والوجوهُ يقينَها. لذا، تبحث عن مكانٍ يتقبل هذا الفراغ والانجراف".

ولكن الناصر الخمير حتى بعد توجّهه للكتابة لم يتخلّ عن شغفه بالسينما، مع إحباطه وشعوره بغربة السينما الحقيقية الهادئة وسط موجة الاستهلاك التجاري.

"بالنسبة لي، أفضل صورةٍ في العالم هي السينما. ليست أيّ سينما، وليست خاصةً السينما التجارية السريعة والبرّاقة. وإنما سينما قادرةٌ على احتواء البطء والصمت، وتنفّس الإيماءات والنظرات. سينما تتنفس فيها كلّ صورةٍ، وكلّ لقطةٍ فيها ملاذٌ من النسيان والعجلة".

يمكننا تمييز فيلمٍ يابانيٍّ مثلاً، ولو كانت هناك أساليب تختلف بين مخرجين معروفين مثل أكيرا كوروساوا وياسوجيرو أوزو. بالمثل، يمكن تمييز الأساليب الإيطالية في السينما، وإن كانت تلك لا توجد بالقدر نفسه في أفلام بلدانٍ أخرى. وكذلك ثمّة أسلوبٌ روسيٌ وأساليب أمريكيةٌ عديدةٌ يمكنك تمييزها فوراً بأنها أمريكيةٌ ولو كانت مختلفةً، فيتّسم معظمها مثلاً بالسرعة والشغف بالحوارات على حساب الصور الجمالية.

للسينما اليابانية علاقةٌ وثيقةٌ بثقافة البلد وأدبه وجماليات فنونه. ولكن هذا يغيب في كثيرٍ من السينما العربية، التي لا ترتبط بالتراث الثقافي والروحي والجمالي العربي والإسلامي. ولكن لعلّ سينما الناصر الخمير مثالٌ ناجحٌ في تمثيل أسلوبٍ عربيٍّ بهذا المعنى.