لم يبدأ التدمير مع اندلاع الثورة الشعبية سنة 2011، بل قبل ذلك بعقود. فقد اتبع حافظ وبشار الأسد سياسة التدمير والتهجير ضدّ من ثار عليهما. قمع حافظٌ الثورةَ في حماة سنة 1982 بتدمير أحياء كاملة من المدينة وقتل عشرات الآلاف من أبنائها وتهجيرهم. وحين جاء الدور على بشار سنة 2011، دمَّر المناطق الثائرة ضده بعمليات نهب واسعة طالت البنية التحتية وكل ما يمكن نهبه. وهَجّر الملايين داخل البلاد وخارجها حتى يتخلص من الفئات الاجتماعية الحاضنة للثورة.

ومع سقوط النظام تواجه سوريا اليوم مشكلات ملحّة، من أهمها تحديات إعادة الإعمار. تحتاج مواجهة هذه التحديات جهودَ جميع السوريين. وتحتاج أيضاً رؤوسَ أموال ضخمة، وأجهزةً وأدواتٍ معظمها غير متوفر. وتحتاج، قبل هذا كله، توطد الأمن والاستقرار السياسي. إذ تتطلب عودة المدن للحياة بناءَ المناطق المدمرة وتنشيط الحياة الاقتصادية وإعادة أهلها المهجرين إليها.

شغلني سؤال إعادة الإعمار طيلة السنوات العشر الأخيرة. في تلك المدة، أنشأتُ حلقةَ بحث مطول في معهد ماساتشوستس للتقنية في الولايات المتحدة الأمريكية امتدت ثلاث سنوات، ونظمت لقاءاتٍ وندواتٍ مع باحثين من المعهد وخارجه، وقدمت محاضراتٍ في جامعاتٍ أمريكية وأوروبية. أثمر هذا الجهد كتابَ "ريكونسراكشن آز فايولَنس إن أسدز سيريا" (إعادة البناء فعلَ عنفٍ في سوريا الأسد)، الذي حررته مع زميلي الباحث في الدراسات الحضرية دين شارب، ونشر سنة 2025.

إعادة إعمار سوريا ليست مسألةً تقنية محايدة. إذ لا يمكن تناول سؤال إعادة البناء خارج المسارات التاريخية والسياسية والاجتماعية للتدمير، والمرتبطة بسياسات القمع والتمييز طيلة العقود الأخيرة. فهي مسار سياسي واجتماعي يدعم مسار إعادة البناء، ويحتاج نجاحها عوامل مرتبطة ببناء النظام السياسي الجديد والتمثيل العادل وإعادة تصور الحقوق المدنية، وهي عوامل توازي أهمية الشروط المادية والتقنية لإعادة الإعمار.

وفي سنة 1970 انقلب حافظ الأسد على رفاقه، واحتكر السلطة والقرار الوطني فزاد وتيرة العنف في حفاظه على بنية السلطة. حوّل الأسد الدولة جهازاً أمنيّاً ضخماً، وهَنْدس المجتمع وموازين القوة فيه طائفياً ومناطقياً، مستخدماً العنف والتدمير. فحين اندلعت انتفاضة حماة سنة 1982 على خلفية الاحتقان الطائفيّ والانكماش الاقتصاديّ، لجأ الأسد للقتل الجماعي سبيلاً لإخضاع الوطن كلِّه، فدمّر أحياء بأكملها وشرّد واعتقل وقتل عشرات الآلاف. وأرسى منذ ذلك الوقت قاعدةً دموية كُررت لاحقاً، التدمير الشامل أو الولاء الصامت.

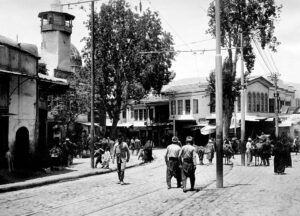

تولى بشار الأسد الحكم بعد وفاة والده سنة 2000، فرفع شعار الإصلاح المتدرج. لم تكن هذه الشعارات سوى واجهةٍ لانفتاحٍ محدود، احتكر ثماره أفراد أسرة الأسد وأبناء الطبقة الحاكمة وحلفاؤهم من رجال الأعمال الجدد. في المقابل ازدادت الهوّة الطبقيّة اتساعاً، وتراجعت خدمات الدولة في الريف والأطراف. وثَّق تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2010 تسجيل المنطقة الجنوبية في سوريا أكبر زيادة في معدلات الفقر منذ سنة 2004، وارتفاع نسبة الفقر في الريف السوري قياساً بنسبته في المناطق الحضرية بين سنتي 1997 و2007. إلى جانب ذلك أعيد تشكيل المدن القديمة ومراكزها التاريخيّة بما يناسب رأسمال المضاربة العمرانية، فظهرت المجمعات والأسواق الحديثة والمطاعم والمقاهي في المدن القديمة تبعاً للاستثمار لا الحاجات التنموية أو الهوية الثقافية.

تورط نظام بشار الأسد في مشاكل إقليمية عدة. إذ اتهمته الولايات المتحدة، بعد غزوها العراق سنة 2003، بتسهيل وصول الجهاديين إلى العراق. واضطر لسحب الجيش السوري من لبنان بعد اتهامه باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في فبراير 2005. وتوترت علاقته بدول الخليج، التي ترددت في مساعدته اقتصادياً وسياسياً، بسبب تقاربه مع إيران.

كان انطلاق ثورات الربيع العربي بدايةَ سقوط النظام. لم يشعر الأسد بالخطر عندما انفجرت الثورات في تونس ومصر بداية سنة 2011، بل ظن نظامه بمنأى عن عدوى الثورات. سرعان ما خاب ظنه حين انطلقت شرارة الثورة السورية في مارس 2011. رد النظام على مطالب الحرّية بالرصاص ثم البراميل المتفجّرة والحصار والتجويع. فاتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية وتسلحت بعد أشهرٍ قليلة. ومنذ أواخر سنة 2012 قصفت أحياء حلب القديمة مدفعياً وجوياً، ومعها حمص وضواحي دمشق الشرقية وعموم مناطق الثوار. وتوّج النظام عنفه باستعمال السلاح الكيميائي ضد الغوطة الشرقية في أغسطس 2013.

خاض النظام حرباً عمرانية مع المعارضة امتدت سنوات. إذ اتَّبع سياسة تفريغ المناطق المنتفضة من أهلها الذين فرّوا منها تحت وطأة القصف والتدمير. ثم شكَّل لجاناً وأجهزةً عقاريةً جديدة لبيع الوحدات السكنية وتأجيرها للفارين. وفي إطار هندسة سكّانية تسعى إلى "مجتمع متجانس" كما سمّاه بشار الأسد نفسه في خطاب ألقاه في أغسطس 2017، سكنت هذه الوحدات فئات جديدة موالية النظامَ، ليضمن استدامة الولاء في محيط المراكز الحضرية الرئيسة. وبعد سنوات من إعادة التشكيل المكانيّ والسكاني، باتت سوريا لوحة متنوعة من تجمعات سكانية ومحمياتٍ أمنيةٍ وأسواقٍ حرةٍ مصغّرة، لا يربط بينها سوى تراث الدمار المشترك.

يصعب مع هذا التاريخِ الدفاع عن صلاحية مشروعات التعافي وإعادة البناء التقليدية. إذ تفترض هذه المشروعات وجود هوية وطنية آمنة ومتماسكة، حدودها التاريخية والجغرافية محل إجماعٍ وطنيٍ. أما تاريخ سوريا وجغرافيتها فأصبحا ساحتين للتنازع وإعادة التشكيل، بعد عقدين من استخدامهما أطراً لهويات جديدة متنافسة أو متباغضة، وأحياناً متحاربة.

وبعد سقوط الأسد المفاجئ، يقارب السوريون سؤال إعادة الإعمار في بلد لا يقتصر التدمير فيه على العمران. بل هو مدمَّر سياسياً واجتماعياً، وهويته الوطنية في حاجة للترميم. في هذا السياق، تُستحضر تجارب ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أو فيتنام بعد 1975، أو البوسنة بعد اتفاق دايتون سنة 1992. ومع اتفاق هذه الحالات مع الحالة السورية في انطلاق مشروعات إعادة الإعمار بعد دمار واسع، إلا أنها لا تصلح نماذج يسترشَد بها.

تفترض نظرية الإعمار المادي التي تستند إليها معظم التجارب أنّ ضخَّ الأموال وحده سيعيد إنتاج الازدهار العمراني والسلم الأهليّ. ويغيب عنها أن التجارب الناجحة استندت إلى وجود إرادةٍ سياسيةٍ جامعةٍ، أو على الأقل تسويةٍ وطنيّةٍ مقبولةٍ من الغالبية. أما المشهد السوري فلا يزال منقسماً حول تعريف الوطن والمواطنة والسلطة الشرعية والتوافق حول الروايات التاريخية. ولعلّ هذا الانقسام هو التحدي الأكبر أمام أيّ برنامج إعمار حقيقيّ ومستدام.

يفرض الأساس السياسي إصلاحَ جذور الدمار العميقة قبل التخطيط لإعادة الإعمار، وهو ما تجاهلته مشروعات إعادة الإعمار إلى الآن. في ظل حكم بشار الأسد، لم تعالج المشروعات المتسرعة التي نفذها النظام جذور الدمار. فقد أعيد إعمار بعض الأحياء المدمَّرة في محيط دمشق بتجريفها وبناء أبراج سكّانية، منها مشروعا "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي". كانت هذه المشروعات حلولاً تجميلية افتقرت إلى العدالة. إذ تجاهل معظمها حقوق المالكين الأصليين الذين فروا من منازلهم تحت القصف أو أجبروا على مغادرتها نتيجة تسويات لم يكونوا طرفاً فيها بين الأطراف المتحاربة. جمعت هذه المشروعات أسوأ سمات التحسين العمراني الشكلي والرأسمالي، على نحو يشبه تحديث وسط بيروت الذي نفّذته شركة سوليدير بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، حيث أعيد توزيع السكان على أساس طائفي وسياسي.

امتدّ إهمال السياق السياسي إلى ما بعد سقوط نظام الأسد، حيث اهتمت منظمات إغاثية دولية وحكومات ومؤسسات أكاديمية بإعادة الإعمار. في فترة وجيزة، أطلقت برامج ومبادرات لحفظ التراث وإعادة الإعمار معتمدةً الجانب التقني وحده. لم يتواصل القائمون على هذه المبادرات غالباً مع السوريين على الأرض، ولا مع الهيئات السورية الناشئة في ظل الحكومة الجديدة.

يحتاج إنجاح إعادة الإعمار لمعالجة هذا السياق. ارتبط التدمير في سوريا بالانقسامات الطائفية والمناطقية والسياسية. ويحتاج السوريون إذن، قبل الشروع في إعادة إعمار فعلية، إلى حوارٍ وطنيٍ شامل حول قضايا إعادة الإعمار الكبرى، مثل العدالة الانتقالية والأمن والسلم الأهلي ونزع السلاح، والإطار القانوني للعلاقة بين الدولة والمواطن والتمثيل العادل للمواطنين، ودور التعليم في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات.

أهم هذه القضايا هي العدالة الانتقالية. فهي ليست ضرورةً أخلاقيةً فحسب، بل شرطٌ سياسيٌّ للتعايش المستقبليّ في المجتمعات والمناطق المعاد إعمارها، وللثقة باستعادة سلطة القانون التي تنبني عليها مشروعات إعادة الإعمار. ذلك أنّ ملايين السوريين الضحايا لا يمكن مطالبتهم بالتضحية مجدداً، بالتنازل عن ملكية ما، أو دفع الضرائب وقبول سياساتٍ تقشّفية، فيما لا تزال جراحهم مفتوحةً ودماؤهم ماثلةً على جدران الزنازين. لذا لا بدّ من آلياتِ تحقيقٍ قضائيةٍ تعاقب المجرمين وتعيد الاعتبار للضحايا، في الوقت الذي تمنح فيه المجتمع بأسره إحساساً بعودة سيادة القانون بدلاً من سطوة البندقية أو المحسوبيات.

ثاني هذه القضايا الأمن ونزع السلاح من يد المنظمات والأحزاب والأفراد، وهما عاملان مرتبطان عضوياً بإصلاح القطاع الأمني والعسكري ومراجعة العقيدة الأمنيّة للدولة. فقد كان الجيش السابق موجَّهاً ومسيّساً، وكان جهاز المخابرات لاعباً سياسياً عاتياً. وأضافت الحرب مجموعاتٍ مسلحةً وفصائل عديدة مع نظام الأسد أو ضده. ارتبطت الطبيعة السياسية والطائفية للجهاز الأمني والعسكري السابق بأعمالها التدميرية وسطوها على الملكيّات. لذلك ينبغي فصل الوظائف الأمنية عن السياسة، وإلحاق الشرطة بالسلطات المدنية المنتخَبة، لضمان الثقة والرقابة الشعبية على حقوق الملكية وإعادة الإعمار المستقبلية.

ثالث هذه القضايا هي التمثيل العادل في إعادة هيكلة البيئة العمرانية. وهنا تكمن التحديات القانونية والسياسية الأكثر إلحاحاً. فالعمران ليس وجوداً مادياً فحسب، بل هو أيضاً سجلّ ملكيةٍ وذاكرةٌ جمعية. فقدت الوثائق واحترقت السجلات العقارية حين هُجّر ملايين السكان، وتراكمت عمليات البيع القسريّ تحت الإكراه أو عبر وسطاء مرتبطين بجماعات النفوذ. وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان المنشور في نوفمبر 2023، وظف النظام القوانينَ التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص وحدها، عدا ما شهدته ضواحي دمشق وريفها.

لذلك فإن تثبيت حقوق الملكية والسكن هي حجر الأساس الذي تبنى عليه إعادة الإعمار. ومع ضعف هياكل الدولة الناشئة، يمكن اعتماد آليات تحكيم محلية تعيد فرز الملكيّات وتسمح بردّ المظالم أو تعويضها. شهدت البوسنة حالة مشابهة رافقها إشراف قضائي مدعوم دولياً. فقد تشكلت وفق اتفاق دايتون سنة 1995 "اللجنة المعنية بالمطالبات العقارية للأشخاص المهجّرين واللاجئين"، التي كانت هيئة قضائية مستقلة تعمل تحت إطار الاتفاق الدولي، وتصدر قرارات ملزمة قانونياً للسلطات المحلية.

يُظهر هذا كله ضرورة اعتماد تصور لإعادة الإعمار يتجاوز بعده المادي. فإلى جانب تقييم متطلبات إعادة الإعمار، ينبغي اعتبار أسباب الدمار ومداه وتبعاته. هناك حاجة ملحة لمعالجة مشكلة إسكان ملايين النازحين واللاجئين الذي بدأوا العودة إلى مناطقهم منذ سقوط النظام ولا يمكنهم الانتظار حتى تنفيذ خطة شاملة وطويلة الأمد. وبالمثل، فإن بعض المواقع التراثية تتطلب تدخلات إنقاذ فورية لحماية معالمها المهددة بشدة أو لتحقيق استقرار مناطق بأكملها أو لإنقاذ ما تبقى منها مثل تدمر وأفاميا ودورا أوروبوس ومعرة النعمان. ولكن الحلول السريعة لن يمكنها علاج الآفاق طويلة الأمد لإعادة الإعمار في بلد مدمّر سلبت منه السياسة وانقسم المجتمع بحدّة.

يقود فهم الجذور الاقتصادية والحضرية والسياسية للاحتجاجات الشعبية إلى تصور إعادة الإعمار من منظور الحقوق المدنية، أي تأمين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمع جزءاً رئيساً من العملية. تشمل هذه الحقوق حقّ العودة إلى المدن والحق في العيش الكريم وتكافؤ الفرص والخدمات اللائقة وحرية التنقل. وهي حقوقٌ تستند إلى مبادئ مفهوم "الحق في المدينة"، الذي صاغه عالم الاجتماع الفرنسي هنري لوفيفر في كتابه "لا دروا آ لا فيل" (الحق في المدينة) المنشور سنة 1968، وطوّرها بعده المنظّران في الدراسات الحضرية ديفيد هارفي وإدوارد سوغا وآخرون. أصبحت أفكار الحق في المدينة والعدالة الحضرية حركة اجتماعية عالمية، تضمّ ناشطين ومنظّرين ومخطّطين قدموا دراسات وأطروحات تمسّ الوضع السوري الراهن.

في هذا المنظور، يشارك المجتمع في تقرير السياسات الحضرية لمدينته، وتدار عملية إعادة الإعمار حركةً تشاركيةً طويلة الأمد ومتعددة المستويات، ويبني المجتمع في كل مشروع جسراً صغيراً نحو عدالة شاملة. وبهذا تصبح إعادة الإعمار إعادةَ كتابة للعقد الاجتماعيّ وإعادة توزيع الفرص، وإعادة تقدير الإنسان السوري مواطناً مشاركاً في العملية السياسية والعمرانية، قبل أن يكون متلقّياً للإعانات أو مطيعاً للأوامر. عندئذ يكتمل المعنى الحقيقي لخلاص سوريا من الاستبداد، وتستقر السياسة على قاعدة اجتماعية وإنسانية وعمرانية صلبة.