أمير طه

باحث في السينما

اقتحمت قوة من الشرطة سينما ديانا بوسط القاهرة مساء 17 مارس 1938 وألغت عرضاً لفيلم "لاشين" قبل دقائق من بدئه، وغادرت حاملة معها علبة الفيلم لتضمن ألا يعرض ثانية بعد شهرين من بدء العرض المتواصل بنجاح. جاء الاقتحام بعدما رصدت أجهزة الأمن صدى الفيلم الذي تتناول قصته الخيالية فساد دوائر الحكم وتراخي الملك وضعف شخصيته، وتنتهي أحداثه بثورة شعبية تنهي حكم رئيس الوزراء الطاغية وتعيد العدل للبلاد بأن تضع على كرسي الملك "لاشين" الذي اختاره الشعب.

مشهد من فيلم لاشين

لم تكن تلك المرة الأولى التي تتدخل فيها السلطات لوقف عرض فيلم أو منعه في مصر مع إجازته الأولية رقابياً. فقد سبقها منع فيلم "الأزهار المميتة" من العرض سنة 1918 بطلب من الأزهر، وكذلك فيلم "عيون ساحرة" الذي كاد يمنع من العرض سنة 1934 استجابة لبيان من شيوخ الأزهر. لكن تدخل السلطات لمنع عرض "لاشين" كان أول منع باستخدام القوة.

نشأت الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية وشرائط السينما في مصر سنة 1921، بقرار صادر عن وزارة الداخلية، التابعة وقتها مثل باقي أجهزة الدولة المصرية لسلطة الاحتلال الإنجليزي، فاستمدت بنودَها من التشريعات البريطانية. وركزت على الأمور الدينية والسياسية والاجتماعية والجنس ومنسوب العنف، وظلت هذه التشريعات مؤثرة بعدها ليصبح مقص الرقابة مسلطاً على العمل الإبداعي، حسب الباحث محمود علي في كتابه "مئة عام من الرقابة على السينما" المنشور سنة 2008.

ظهرت الواقعية المصرية مبكراً، إذ يؤرَّخ لها بعرض فيلم "العزيمة" سنة 1939، وثمة فارق جمالي بينها وبين الواقعية الأوروبية التي سبقتها بسنوات قليلة. فالواقعية الأوروبية تميل إلى تقديم الواقع مباشرة أو إلى التركيز على التركيب النفسي للشخصيات، فيما لجأت الواقعية المصرية تحت ضغط الرقابة إلى الرمزية والتمويه البصري وتوظيف المكان والإشارات غير المباشرة للتعبير عن القضايا السياسية والاجتماعية، وهو ما أنتج جماليات مرتبطة بالسياق المحلي.

لعلّ من أبرز أمثلة جماليات الرقابة أفلام أربعة من ممثلي تيارات الواقعية المصرية وثلاثة منهم هم: كمال سليم في فيلم "العزيمة" سنة 1939. وصلاح أبو سيف في فيلم "القضية 68" سنة 1968.

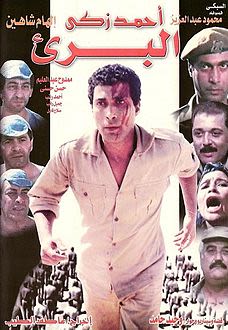

وعاطف الطيب في فيلم "البريء" سنة 1986. استعملت هذه الأفلام المكانَ رمزاً لمصر، واعتمدت اللقطات الطويلة مع تقليل تدخل المونتاج، إلى جانب اعتماد التكوين الرمزي والتصوير في المواقع الحقيقية عناصرَ جماليةً مندمجة عضوياً في خطاب مشغول بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

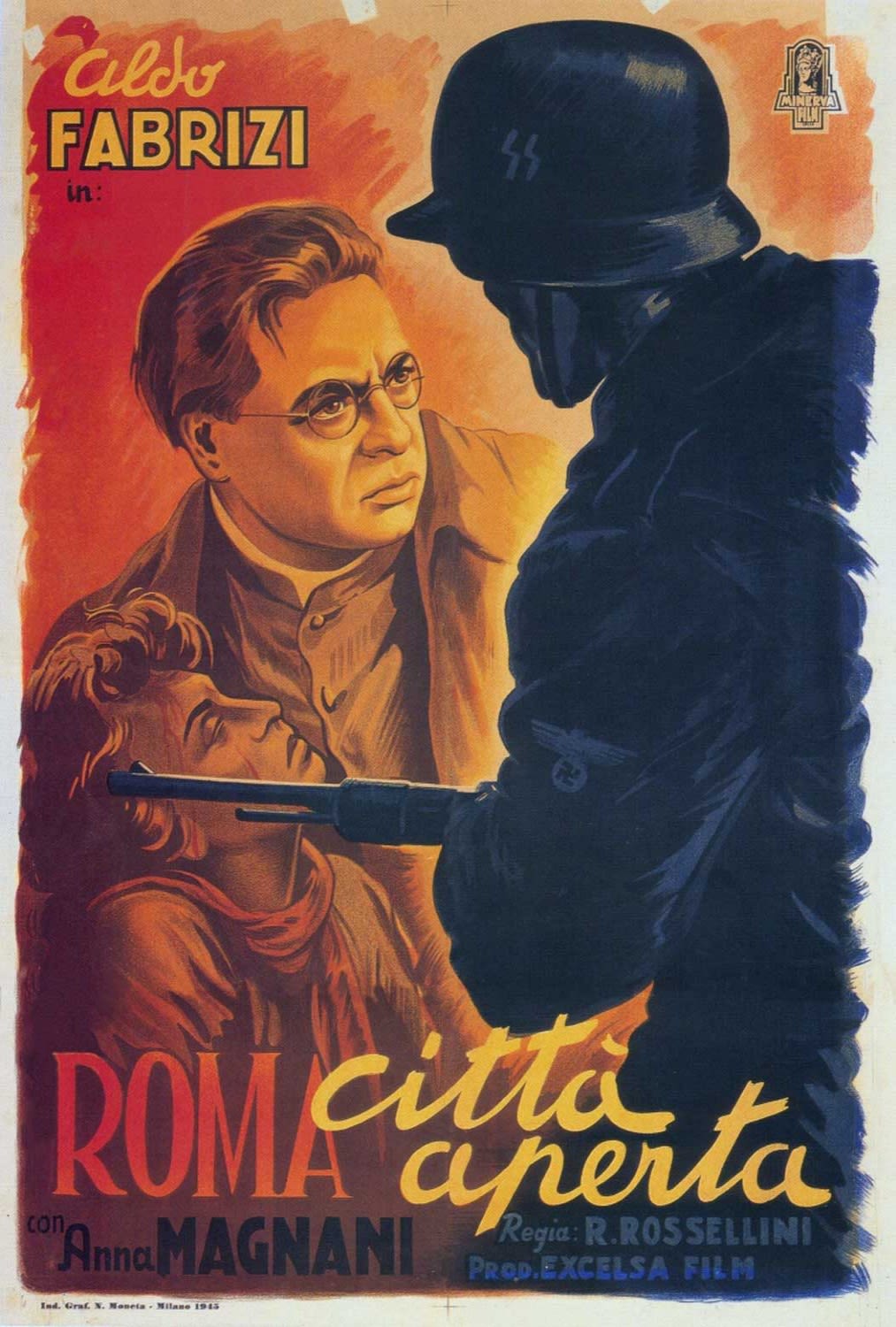

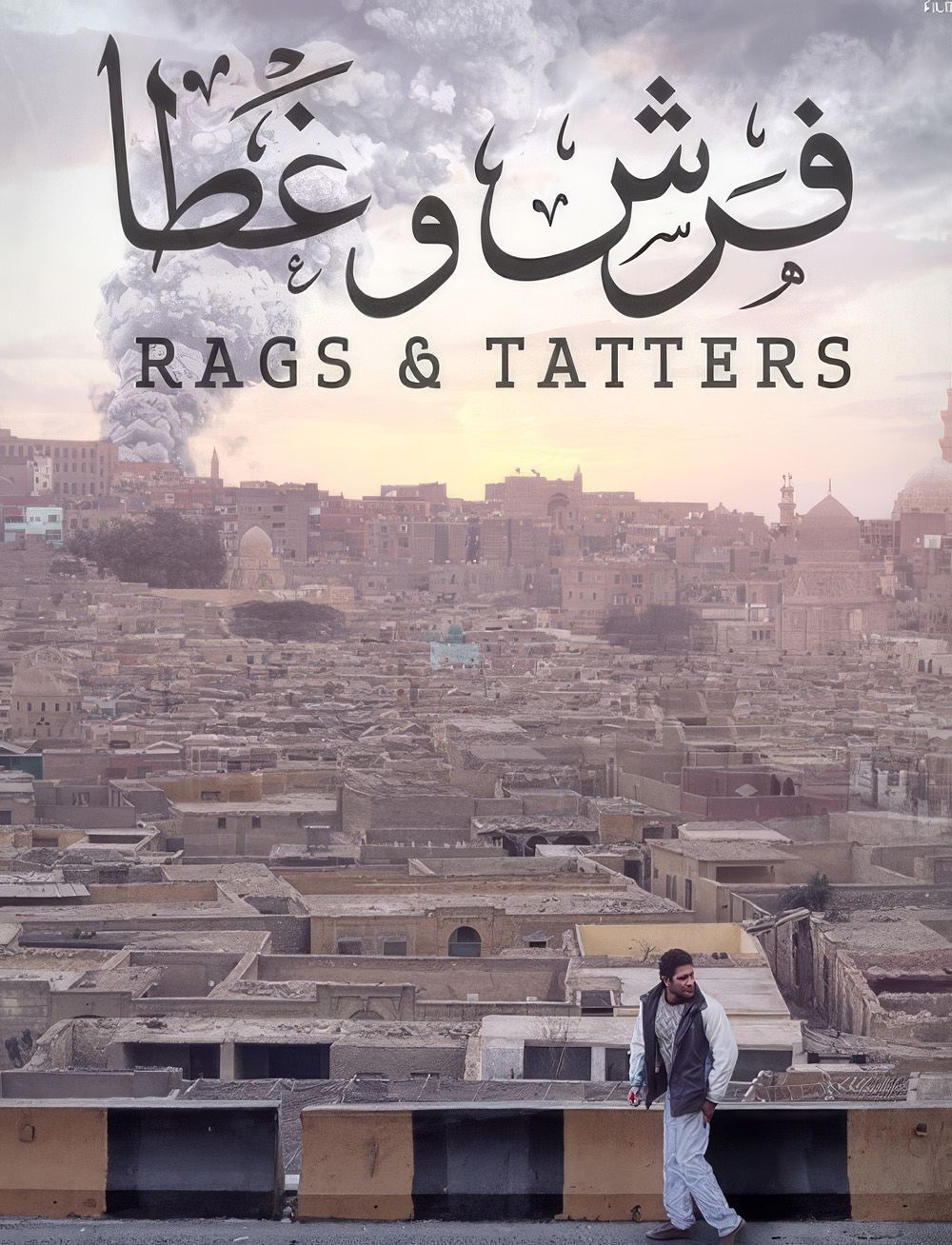

أما الممثل الرابع للواقعية المصرية فظهر مع تراجع الرقابة مؤقتاً بتأثير من الثورة المصرية بين سنتي 2011 و2013، حين ظهرت سينما مصرية جديدة أبرزت أفلاماً تنتمي إلى واقعية جديدة، من بينها الواقعية الحسية في فيلم "فرش وغطا" سنة 2013 للمخرج أحمد عبد الله. وفي هذه المراحل تكرَّست الواقعية المصرية تياراً في السينما، وبنت منهجها الرمزي والجماعي مستفيدة من الرقابة ومتحايلة عليها.

مثَّل تأسيس "ستوديو" مصر سنة 1935 نقطة تحوُّل في السينما المصرية وتياراتها الواقعية التي كتب تاريخ ميلادها سنة 1939. فبعد سنة من إنتاج فيلم "لاشين" الذي سجل أول مرة تقتحم فيها الشرطة دار عرض لتمنع فيلماً بالقوة، ظهر فيلم "العزيمة" لمؤسس الواقعية المصرية المخرج كمال سليم.

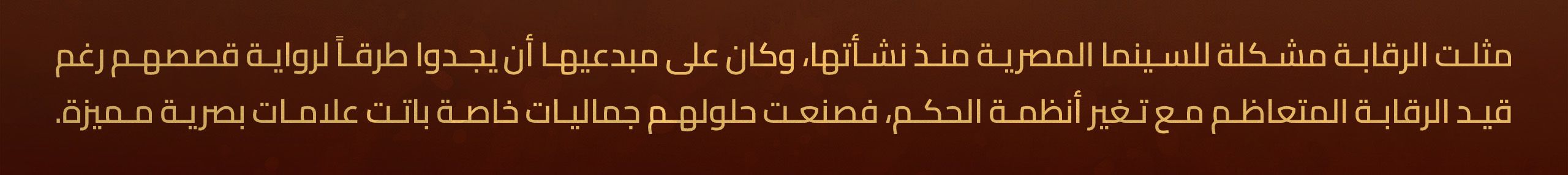

ربما تبدو الواقعية المصرية ضيقة أو منقوصة مقارنة بالواقعية الأوروبية إذا اعتُمدت الأخيرة مرجعاً نظرياً. ظهر التيار الأبرز في الواقعية الأوروبية في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، على يد مخرجين مثل روبرتو روسيليني وفيتوريو دي سيكا. وجاء ميلاده ردّ فعل على تيارات سابقة، أبرزها التعبيرية الألمانية التي تتشكل مشاهدها لتعكس حالة الشخصيات النفسية. ونظرية المونتاج السوفييتية التي اعتمدت جدل اللقطات المستقلة التي تنتج المعنى وتصادمها، محاكاةً للفلسفة الماركسية. والسينما الدعائية النازية التي وظفت الأفلام لخدمة الزعيم والأفكار النازية.

في المقابل ارتكزت الواقعية الأوروبية على تصوير الواقع المادي، باستخدام ممثلين غير محترفين ولقطات طويلة وتصوير خارجي ومونتاج محدود، مع تركيز واضح على الطبقة العاملة. وقد أسست الإطارَ النظري والجمالي للواقعية كتبٌ مثل كتاب المنظّر الألماني سيغفريد كراكاور "ثيوري أوف فيلم" (نظرية الفيلم) المنشور سنة 1960، ومقالات الناقد السينمائي الفرنسي أندريه بازان المنشورة في سلسلة كتب بعد وفاته بعنوان "كِست كُ لو سِينِما؟" (ما هي السينما؟) بين سنتي 1958 و1962. وأكدت هذه الكتابات قدرة آلة التصوير على التقاط الواقع وترك حرية التأويل للمتفرج، بعكس المونتاج السوفييتي أو الدعائية النازية.

تتجنب الواقعية الأوروبية الرمزيةَ البصرية والسردية وتنحاز للحاضر والطبقات الضعيفة، مع اعتماد أدوات اللغة البصرية التي تسمّى "ميزانسين" (الرسم البصري للمشهد)، وتَسرد القصة داخل اللقطة الواحدة. في السينما الواقعية، خصوصاً الإيطالية، يُستخدم الرسم البصري للمشاهد مع لقطات طويلة وقطع محدود، ليُترك للمشاهد أن يقرأ العلاقات والصراعات من داخل الصورة نفسها لا عبر تدخل المونتاج، ما يضمن التركيز العميق والاستمرارية السردية.

في مصر، وظّف مخرجو تيارات الواقعية هذه الأدوات لإنتاج رمزية بصرية وصراع اجتماعي داخل سياق محلي، ما منحها موقعاً خاصّاً داخل المدرسة الواقعية.

الملصق الدعائي لفيلم "روما، مدينة مفتوحة" سنة 1945 | فليكر

الملصق الدعائي لفيلم "روما، مدينة مفتوحة" سنة 1945 | فليكر

الملصق الدعائي لفيلم "لصوص الدراجات" سنة 1948 | قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت

الملصق الدعائي لفيلم "لصوص الدراجات" سنة 1948 | قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت

الملصق الدعائي لفيلم العزيمة | ويكيميديا

الملصق الدعائي لفيلم العزيمة | ويكيميديا

اعتمدت الدراساتُ السينمائية الواقعيةَ الإيطالية التي ظهرت مع فيلم "روما، مدينة مفتوحة" سنة 1945 نقطة بداية، مع أن المخرج الياباني ياسوجيرو أوزو – وخاصة فيلمه "نُزل طوكيو" سنة 1935 – سبقها بعقد، وكذلك فيلم "العزيمة" سنة 1939.

ويشير الناقد السينمائي الفرنسي جورج سادول في كتابه "ذا سينما إن ذا آراب كَنتْريز" (السينما في البلاد العربية) المنشور سنة 1966 إلى أن فيلم المخرج الإيطالي فيتوريو دي سيكا "لصوص الدراجات" سنة 1948 استلهم كثيراً من "العزيمة".

كانت الحارة الشعبية قبل "العزيمة" تظهر خلفيةً في بعض الأفلام الكوميدية، لكن فيلم المخرج كمال سليم جعلها وحدة مكانية كاملة تُحرّك الحدث وتُنتج الصراع. يحكي الفيلم قصة محمد، الشاب الفقير المتعلم الذي يدخل في شراكة مع عدلي ابن نزيه باشا ويتزوج فاطمة. تنهار الشراكة بسبب استهتار عدلي، ويتعرض محمد للإهانة من أصدقائه البرجوازيين، ثم يفقد عمله باتهام ظالم قبل أن يعود عدلي لمساعدته بعد تحوّل حقيقي.

اختير "العزيمة" – وقبله "لاشين" – ضمن أهم مئة فيلم مصري في استفتاء نقاد سينمائيين سنة 1996 بمناسبة احتفال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمرور مئة عام على عرض أول فيلم سينمائي في مصر (كان فيلماً للأخوين لوميير). وربما لا يعكس الاختيار فقط كونه أول فيلم اجتماعي واقعي، بل لابتكاره لغة سينمائية جديدة تلتقط الأزمة الاقتصادية في ثلاثينيات القرن الماضي، وصعود جيل من المتعلمين الفقراء (الأفندية). ويبرز التوتر الطبقي، كما في مشهد إهانة محمد المرتبطة بمهنة والده.

بصرياً يفتتح الفيلم بلقطات طويلة متتابعة تقدّم الحارة وشخصياتها في حركة شاملة، لا لتعريف المكان فقط، بل ليكون وسيطاً سردياً يولّد العلاقات ويكشف الصراع الطبقي ويحدّد مصائر الشخصيات. تتحرك آلة التصوير داخل الحارة كأنها تقرأ نَفَس المجتمع، فتربط الدراما بالبنية الاجتماعية للمكان. ولم يلجأ كمال سليم إلى لغة سينمائية دعائية فجة، فقد قدّم مثلاً الباشا الإقطاعي نموذجاً للنزاهة، ما خلق توازناً فيه لا يخلّ بسردية الصراع الطبقي.

لم يُكمل سليم مشروعه بسبب وفاته وعمره واحد وثلاثون عاماً فقط، ولكنه أسس مدرسة ظلت مؤثرة في السينما المصرية، عبر وحدة المكان واللقطات الطويلة والقطع القليل والتصوير في المواقع الحقيقية. وهي تقاليد واصلها الواقعيون بعده في تناول السياسة من منظور اجتماعي، وفي مقدمتهم المخرج صلاح أبو سيف.

مشهد من فيلم العزيمة

تتلمذ أبو سيف على يد كمال سليم وتأثر بالواقعية الإيطالية الجديدة بعد دراسته في فرنسا ورحلته الى إيطاليا، ليصبح "رائد الواقعية المصرية" الثانية.

كان أبو سيف من أوائل من صوّروا خارج مواقع التصوير المغلقة، وواجه صدامات عديدة مع الرقابة منذ بداياته. إذ رفضت الرقابة أول أفلامه "العمر واحد نمرة 6" سنة 1942 بدعوى الإساءة للأطباء. وبدأت ملامح واقعيته تتضح في الخمسينيات، وخاصة في فيلم "الأسطى حسن" سنة 1952 إذ اشترطت الرقابة إضافة عبارة وعظية للسماح بعرضه.

ومع الزمن تطورت الواقعية في أفلام أبو سيف نحو الرمزية والنقد الاجتماعي غير المباشر، خصوصاً مع تصاعد القيود الرقابية بعد ثورة يوليو. فكان أول من استخدم المكان بكثافة رمزاً للمجتمع المصري في أعمال مثل "الوحش" سنة 1954 و"بين السما والأرض" سنة 1959. وعاد إلى الرمزية في أعماله المتأخرة مثل "البداية" سنة 1986.

بعد خسارة سيناء وهزيمة الجيش المصري أمام إسرائيل في يونيو 1967، خفت قبضة نظام الرئيس جمال عبد الناصر قليلاً، وسُمح بعرض أفلام لم يكن ممكناً عرضُها قبل الهزيمة، أحدها كان فيلم أبو سيف "القضية 68" سنة 1968. ومع التحول النسبي في حدة الرقابة، إلا أن الرقيب منع عرض هذا الفيلم في البداية، بسبب انتقاده الصريح حكمَ عبد الناصر والضباط الأحرار. ووفق كتاب "مئة عام من الرقابة على السينما المصرية" الصادر سنة 2008 للباحث محمود علي، فإن مؤلف الفيلم لطفي الخولي تدخّل بالتواصل مع السلطات للسماح بعرضه.

يصوّر الفيلم حارة في القاهرة يتولى أهلها تشكيل لجنة لإدارة شؤونها. وتكون أولى قضاياها المبنى الرئيس الكبير الذي يوشك على الانهيار. وفيما تُصرّ اللجنة (التي ترمز للنظام) على ترميم المبنى وإصلاحه لإعادة تأجيره، يعارضها طالب الطب الشاب عادل، ويدعو إلى الهدم وبناء مبنى جديد. تفرض اللجنة الفاسدة سلطتها بالقوة، وينتهي الفيلم بانهيار المبنى على اللجنة الفاسدة داخلَه.

ينقل محمود علي في كتابه أن "المباحث أثارت الشغب" منذ اليوم الأول داخل قاعة العرض، إذ أطلق مشاهدون صيحات استهجان ونعتوا صانعه بالخيانة، واستمر ذلك أسبوعاً حتى سُحِب الفيلم من دور العرض.

مع رمزية الحارة والبناية إسقاطاً على الواقع حينذاك، مثل مصر ومجتمعها، ورمزية لجنة الإدارة التي تمثل النظام الفاسد الذي تسبب في الهزيمة أو انهيار البناية، استخدم أبو سيف لغة بصرية تترجم تلك المفاهيم. تقع اجتماعات الإدارة في الطابق العلوي وتحرص على إذاعة الجلسات بمكبّر صوت، كنايةً عن خدعة الشفافية التي تمثل دعاية سياسية في حقيقتها. تتحرك آلة التصوير داخل تلك الاجتماعات حركةً محدودة دون تقطيع كثير، إلا أنها أيضاً تُظهر تفاعل الشخصيات وطبيعتهم على الطاولة وأسفلَها. في أحد المشاهد تتخذ آلة التصوير زاوية عُلْوية لتضع مكبّر الصوت في الأمام وسكان الحارة في الخلفية رافعين رؤوسهم نحو مكبّر الصوت، كأنهم يستمعون أمراً سماوياً.

قدّم أبو سيف ذلك التكوين البصري الرمزي في العديد من أفلامه. ولعلّ من أشهر لقطاته شخصية محجوب عبد الدايم في فيلم "القاهرة 30" سنة 1966، حين يضع رأسه بين قرنيْ رأس ثور معلّق على الحائط. كان هذا تعبيراً عن مفهوم "الديوث" أو فاقد الشرف الذي تصمه الدارجة المصرية بصاحب القرون. وكان عبد الدايم شخصية وصولية، قبل الزواج من سيدة عشيقة لأحد الباشوات، ليكون غطاءً اجتماعياً لتردد هذا الباشا على بيت السيدة حفاظاً على سرية العلاقة.

فيلم القاهرة 30

ومثلما خرجت أفلام أبو سيف من مراكز التصوير المغلقة إلى أماكن تصوير طبيعية واصطدمت بمقص الرقيب وتحايلت عليه، فإنّ الرقابة نفسها خرجت في حالة "القضية 68" من مكتب الرقيب إلى مكتب المباحث، ومنها إلى الشارع في هيئة "مواطنين شرفاء"، كي تمنع الفيلم وتفسد عرضه في دور السينما.

ومع أن منصب الرقيب أوكل في عهد عبد الناصر إلى شخصيات فنية أو أدبية بعدما كانت تحت مسؤولية وزارة الداخلية. ومع أن الرقيب سمح بعرض الفيلم، إلا أن النظام وفقاً لاتهامات مخرج الفيلم لجأ للتشغيب والعنف لمنعه.

مهّدت موجة الواقعية الثانية، وعلى رأسها أفلام أبو سيف، لظهور جيل جديد من المخرجين الواقعيين الذين كوّنوا حركة تحت اسم الواقعية الجديدة. بنتْ هذه الحركة على تقاليد الواقعيتين الأولى والثانية وأضافت لها بعداً وتقنيات جديدة. وُلدت تلك الحركة على يد المخرجين خيري بشارة ومحمد خان ورأفت الميهي وعاطف الطيب.

الملصق الدعائي لفيلم الحريف | ويكيميديا

الملصق الدعائي لفيلم الحريف | ويكيميديا

الملصق الدعائي لفيلم الهروب | ويكيميديا

الملصق الدعائي لفيلم الهروب | ويكيميديا

بعد حرب أكتوبر 1973 التي حقق فيها الجيش المصري انتصاراً عسكرياً على الجيش الإسرائيلي، كان جيلٌ عاش هزيمة 1967 وحرب الاستنزاف ينتظر ازدهاراً اجتماعياً يبرّر تضحياته.

هذا الجيل، الذي شكّل نواة الطبقة الوسطى الجديدة في عهد عبد الناصر، رأى في حرب 1973 فرصة لإنقاذ أحلامه. لكن انفتاح الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات على العلاقة مع إسرائيل ثم معاهدة السلام سنة 1979 بدّدا تلك الآمال، وأعاد الهزيمة إلى هذا الجيل بأشكال جديدة.

رافق هذه التحولات ظهورُ جيلٍ من السينمائيين تمرّد على القوالب السابقة، متأثراً بالواقعية الأوروبية ومهموماً بانهيار قيم الطبقة الوسطى. ولذلك أتت الواقعية الجديدة أقربَ التيارات المصرية إلى نظيرتها الأوروبية، واتبعت أساليبها مثل التصوير في الشارع المصري بضجيجه وبناياته، والتخلّي شبه الكامل عن جماليات الصورة التقليدية لصالح أسلوب بصري أقرب إلى الوثائقي، وهو خط يذكّر بنظرية كراكاور في أن مهمة السينما تمثيلُ الواقع المادي لا ترميزه أو تجميله.

ومع أنها تقاطعت مع الواقعية الأوروبية، إلا أنّ واقعية هذا الجيل انشغلت بالمرثية المستمرة للطبقة الوسطى أكثر من انشغالها بالطبقة العاملة مثل الواقعية السابقة. وحتى الشخصيات العاملة التي ظهرت في أفلامٍ مثل فيلمَيْ المخرج محمد خان "الحريف" سنة 1984 و"فتاة المصنع" سنة 2014، أو فيلمَيْ المخرج عاطف الطيب "أحلام هند وكاميليا" سنة 1989 و"الهروب" سنة 1991، كانت محمّلة بهموم الطبقة الوسطى نفسها.

لاقت الواقعيةُ المصرية الجديدة نصيبَها من الرقابة. ومثل سالفتها، كوّنت جماليّاتها حول حدود مقصّ الرقيب. ولم يعد العنصر السياسي فيها يُقدَّم رمزيّاً، بل ينبع مباشرة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية ويُصوَّر واقعيّاً. وأسهم في ذلك أن حقبة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك قد تكون الأقلّ شراسة رقابيّاً على السينما.

لعلّ فيلم عاطف الطيب "البريء" سنة 1986 من أبرز أمثلة هذه الواقعية الجديدة. ويُعدّ "البريء" الأجرأ والأكثر تسييساً بين أقرانه، فقد رفض الرقيب عرْضَه، وكذلك وزيرا الدفاع والداخلية حينها، بحسب الناقد السينمائي المصري علي أبو شادي في كتابه "خمسون فيلماً من كلاسيكيات السينما المصرية" المنشور سنة 2004. ولم يُعرض "البريء" إلا بعد مفاوضات طويلة، تضمنت إدراج بيان على الشاشة ينص على أن أحداثه لا تعكس الواقع الحالي، مع حذف بعض المشاهد منه، وهو أسلوب أصبح شائعاً في عهد مبارك.

فيلم البريء

تدور القصة حول أحمد الذي جسّده أحمد زكي، وهو فلاح أمّي يُستدعى ليكونَ جندياً في قوات الأمن المركزي ويعيّن حارساً في سجن سياسي بالصحراء. ويُختار الجنود من الشباب الأميين الذين يخضعون لعمليات غسيل الدماغ، إذ يُلقّنهم الضباط أنهم يحاربون "خونة" و"كفاراً"، و يشجعونهم على تعذيب السجناء. يدير السجنَ ضابطٌ ساديّ هو توفيق الذي جسّده محمود عبد العزيز، الذي يطبّق "استقبالات" عنيفة للسجناء الجدد. وضمن هؤلاء دخل الطالب الجامعي حسين، جارُ أحمد سبع الليل في قريته والذي رآه سبع الليل في حفل الاستقبال (الاعتداء) وحاول حمايته، ولكن يضعهما توفيق في زنزانةٍ واحدة. وهناك يكشف حسين لأحمد حقيقة النظام، ثم يُقتل بلدغة ثعبان أمر بإطلاقه في الزنزانةِ مأمورُ السجن، فيما يبقى أحمدُ حيّاً. يُعيّن سبع الليل لاحقاً حارساً في برج المراقبة، وفي النهاية الأصلية لدى كاتب الفيلم وحيد حامد يعتلي أحمدُ البرجَ ويطلقُ النار على توفيق والجنود فيما يستقبلون دفعةً جديدةً من المساجين، ثم يلقى حتفه على يد أحد الجنود. ولكن أجبرت الجهاتُ الحكومية صنّاعَ الفيلم على تعديل النهاية إلى مشهد يصرخ فيه سبع الليل لدى وصول دفعة المساجين فقط، بحسب أبو شادي.

النهاية المحذوفة من فيلم البريء

ربط أبوشادي "البريء" بأحداث شغب قوات الأمن المركزي في يناير 1986، حين تمرّد نحو خمسةٍ وعشرين ألف جنديّ بعد قرار تمديد الخدمة الإلزامية، فهاجموا مناطق سياحية في القاهرة والجيزة، قبل أن يتدخل الجيش ويفرض حظر تجوّل أنهى العصيان بمقتل أكثر من مئة وسبعة من الجنود. وأكّد وحيد حامد مؤلف الفيلم ذلك الربط لاحقاً، إذ قال في مقابلة تلفزيونية سنة 2015، إنه استلهم فكرته حين ضربه أحد العسكريين في أحداث الشغب، فوجد عسكرياً آخر في فضّ الشغب كان يعرفه منذ نشأته.

التقط "البريء" واقعاً قائماً في سلسلة من القمع الاجتماعي الاقتصادي تقود إلى قمع سياسي، إذ إن الفلاح الفقير الأمي بدأ في قاع هرمٍ اجتماعيّ، ثم وجد نفسه لدى تجنيده في القاع مرة أخرى داخل هرم عسكريّ قمعيّ جديد.

سعت الرقابة في عهد مبارك إلى تجنّب المنع المباشر، واتجهت بدلاً منه إلى التفاوض على إدخال تعديلات على متن الأفلام نفسها، ووقع ذلك في حالة "البريء". إلا أن قرار إضافة جملة: "أحداث هذا الفيلم لا تقع في الحاضر" يكشف سوء تقدير عقلية الرقابة الأمنية البحتة، فبهذه الخطوة لم تفعل الرقابة سوى أن تُنبّه المتفرّج ضمناً أن أحداث الفيلم تقعُ فعلاً في الزمن الحاضر. ومع أن الفيلم أعيد عرضُه بنهايته الأصلية سنة 2005، وفق مقال الصحفي عبد الفتاح العجمي على موقع مصراوي سنة 2021، إلا أن النهاية لم تكن جديدة على الجمهور الذي شاهدها في بعض نسخ الفيديو التي وجدت طريقها للأسواق في مصر وخارج مصر منذ عرضه في الثمانينيات.

ولم يصوّر الفيلم شخصياته أحاديةَ البعد. فصُوِّر الضابط توفيق حنوناً مع ابنته يشتري لها هدية عيد ميلاد صديقتها ويقدّم للأطفال فقرة ترفيهية في الحفل، ولكنه يجسّد حالة أخرى حين يرتدي الزي العسكري ويكون في محيط السجن. وحتى أحمد الذي كان بريئاً في قريته يتحوّل في السجن إلى جلادٍ منزوع الفاعلية أمام أوامر الرتب الأعلى، بل يقتل سجيناً حاول الهرب. ولكن أحمد يتحوّل مرة أخرى مع وصول جاره حسين ثم مقتله، فيختار قتل منظومة القمع ثم يعزف لحناً وداعياً في الناي قبل أن يقتله رصاص جندي آخر، كان هو أيضاً بسيطاً يؤدي واجبه ضمن حلقة القمع التي تمسخ الشخصيات.

خفتَ مشروعُ الواقعية الجديدة منذ منتصف التسعينيات، بسبب أزمة السينما المصرية التي شهدت ركوداً في الإنتاج استمر حتى أواخر التسعينيات مع صدور فيلم "إسماعيلية رايح جاي" سنة 1997، وبدأت موجة الأفلام الكوميدية التي سيطرت على السوق في العقد الأول من الألفية.

في هذه الفترة، ظهر جيلٌ جديدٌ من المخرجين بحثوا عن تمويلٍ وتوزيعٍ مستقلّين، ما أدى إلى ظهور سينما مستقلة تُعنى بالاستقلال المادي والفني عن التيارات السائدة. من روادها المخرج إبراهيم البطوط بأفلامٍ مثل "إيثاكا" سنة 2005 و"عين شمس" سنة 2009. ازدهرت حركة السينما المستقلة بين سنتي 2010 و2014، ومن روّادها مخرجون مثل أحمد عبد الله وهالة لطفي وتامر السعيد ومحمد دياب. وظهرت شركات مثل "فيلم كلينيك" و"حصالة فيلم" التي اعتمدت على المنح والدعم، ما أتاح إنتاج أفلام خارج المنظومة التقليدية. تميزت هذه السينما باختيار مواضيع وسرديات جديدة، واهتمامٍ بجماليات الصورة. وساعدت ثورة يناير 2011 في إيجاد مساحات جديدة للإنتاج والتمويل ورفع سقف حرية الإبداع مع غياب الرقابة وضعف الإنتاج.

خلال أحداث الثورة، أصبح للفيلم دور يتجاوز كونه عملاً فنياً ترفيهياً، إذ تحوّل إلى أداة لتوثيق الواقع ونقله عبر الصور الحية. كان لتسجيلات المواطنين العاديين وانتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي أثرٌ كبير في رصد تفاصيل اللحظة الثورية وما بعدها، ما أسهم في ترسيخ ظاهرة صحافة المواطن وتوثيق الحدث بالهواتف فوريّاً دون تدخل رسمي. ولكن بقيت بعض الأحداث شبه مخفيّة التفاصيل، مثل اقتحام السجون وفتحها يوم جمعة الغضب في الثامن والعشرين من يناير، مع وجود تسجيلات وشهادات قليلةٍ من السجون ومن شهدوا الحدث.

تشكل إحدى هذه الشهادات محركاً لفيلم أحمد عبد الله السيد "فرش وغطا" سنة 2013، الذي ينتمي للسينما المصرية الجديدة ويجمع بين مختلف مستويات الواقعية، مضيفاً إليها ما يمكن تسميته الواقعية الحسية. تركز هذه الواقعية على تصوير الحالات النفسية والمشاعر الداخلية للشخصيات، وليس الأحداث الخارجية أو الظروف الاجتماعية فقط.

في الواقعية الحسية، يعرض الفيلمُ العالمَ كما يُحسّ ويُعاش عاطفياً من الشخصيات، فتُعطى الأولوية للحالة المزاجية الذاتية والانفعالات والأحاسيس داخل الواقع المادي. يبدأ الفيلم بعبارة افتتاحية عن ثورة يناير 2011 وسقوط أجهزة الدولة وفتح السجون، تليها مشاهد مصورة بهاتف محمول توثّق إصابة مساجين يوم جمعة الغضب، ويمنح هذا التسجيلُ مفتاحَ فهم القصة وسياقها.

انتشرت هذه المقاطع وشهادات المساجين على منصة "يوتيوب" في سنتي الثورة، كاشفة عن تورط الشرطة في الأحداث، في مقابل رواية رسمية نسبت الاقتحامات لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني بهدف نشر الفوضى. وساهم الإعلام الرسمي في ترسيخ الرواية الرسمية، مركّزاً على تخويف غير المشاركين في الاحتجاجات والدعوة إلى "حماية الممتلكات من المجرمين والبلطجية" بين المساجين الهاربين.

يؤكد "فرش وغطا" واقعية الحدث التاريخي، مانحاً أصحابه وجهاً وهوية عبر عرض المقطع المصوّر لسجينَين مصابَين يصرخان ويقول أحدهما "عشان الناس تعرف إيه اللي حصل".

ينتقل الفيلم من لقطات توثيقية إلى مشهده الروائي الأول عبر شاشة سوداء وعنوان العمل، فيما يحافظ المخرجُ على الاستمرارية البصرية باستخدام كاميرا الهاتف المحمول وإضاءة خافتة وصور مهتزة لأشخاص يركضون تحت وابل طلقات الرصاص. تظهر الشخصية الرئيسة مختبئةً من الرصاص، ثم تصاب وتلتقي مصاباً آخر في كوخٍ يسودُه الصمتُ والتواصل غير اللفظي. حتى يغادر البطلُ الكوخَ بعد جملة خافتة، حاملاً مظروفاً وهاتفاً عليه شهادة توثيقية لما حدث في السجن.

التواصل بين الشخصيتين هنا غير لفظي في معظمه، وهو ما يشير أيضاً إلى طبيعة تمثيل الصوت ودور – أو بالأحرى غياب – الحوار في الفيلم. في مراجعته فيلم "فرش وغطا" في مجلة فارايتي بعد عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي سنة 2013، رأى الناقد السينمائي الأمريكي جاي فايسبرغ أن "القيمة الحقيقية للفيلم تأتي من المزج بين لغة الواقعية الجديدة وبين إحساس يكاد يكون فانتازياً منفصلاً عن المكان والزمان".

يعرض الفيلم رحلة هذا الرجل مجهول الاسم عبر القاهرة الأخرى البائسة. وسريعاً يفطن المشاهد إلى أن الفيلم يُسكت شخصيته الرئيسةَ عمداً، بلْ يبدو فيلماً شبه صامت. قد يبدو الفيلم بهذا الشكل مجافياً الواقعية في الوهلة الأولى، إن كنا نتعامل مع الواقعية بحَرْفيةٍ جامدة. إلا أن واقعية الفيلم تظهر على أكثر من مستوى، أوّلُها تناول حدث حقيقي، ثانيها عمقُ فكرة الوثائقي المفقود، ثالثُها الاستعانةُ بممثلين غير محترفين هم أشخاصٌ حقيقيون يعلّقون ويتكلّمون عن أحداث بعينها، ورابعُها استخدامُ أساليب صحافة المواطن في تصوير بداية الفيلم ونهايته بهاتف محمول.

ولعلّ آخر ملامح واقعيّته عرضُ سردية موازية مخفية مسكوتٍ عنها لمأساة فتح السجون، هي عنفُ الشارع المتمثل في بعض اللجان الشعبية، ومأساةُ العنف الطائفي التي حدثت في عزبة الزبالين في القاهرة، حين وقعت اعتداءات على الأقباط المسيحيين بعد فتح السجون وانسحاب الشرطة والانهيار الأمني في العاصمة.

يحدث أحد مشاهد الفيلم في مدينة المقابر التي يلوذ بها البطل بعد الاعتداء عليه في الحي الذي يسكنه، ويتزامن وجوده مع عودة أحد السكّان ليحدث جيرانه عما يجري بميدان التحرير. ولكن بطل الفيلم، والمشاهدين بالتبعية، لا يسمعون شيئاً في هذا المشهد، إذ يقف صخبُ محرّك دراجة نارية حاجزاً للصوت. ليس هذا التدخل رمزياً فقط، بل يكشف جماليات رقابية داخلية تعطّل سردية المتظاهرين لصالح سرديات أُسكتت سابقاً من النظام والثوريين معاً.

يذكّر هذا الموقفُ الرجلَ بواجبه، وهو إيصالُ الهاتف والمظروف اللذين سلّمهما له زميله، فيعرض المشهد على أحد السكان قبل أن يتجه إلى بيت زميله. تقدّم لنا آلة التصوير إشارة بصرية لما سيحدث، فهو يقف خلف شاهد قبر فيما يشاهد الآخر المشهد المصور، تلميحاً إلى أنه ميت أو سيُقتل، وتعيد آلة التصوير تأكيد أن المقابر كانت المكان الوحيد الذي وجد فيه هذا الرجلُ سلامَه.

ينتهي الفيلم في عزبة الزبالين، حيث ذهب الرجل لعائلة زميله ليعلم أنه مات، فيتسلم ابنُ المتوفى الهاتف ويحاول رفع المقطع على الإنترنت ولا يستطيع. تذهب الشخصية بعد ذلك إلى إحدى الصحف التي أعلنت استقبال أي مقطع مصور للأحداث، فيشاهد هناك على التلفاز أن ثمة هجوماً من بعض السلفيين على عزبة الزبالين. يهرع إلى الحي فيجد اشتباكات مسلحة ويسقط قتيلاً إثر طلق ناري.

ينتهي الفيلم بصريّاً مثلما بدأ بصورة من كاميرا الهاتف المحمول تصوّر الشخصية ملقاة على الأرض بعد مقتلها ويُسمع صوت الرجل الذي ظهر في المقطع يقول "عشان الناس تعرف إيه اللي حصل".

تتميز السينما المصرية الجديدة أنها الأكثر اعتماداً على الصورة في السرد منذ نشأة السينما المصرية، وهي مواكبةٌ في بعدها البصري للتعدديةَ الرقمية المتسارعة. صُوّر الفيلم في أماكنه الحقيقية، واستخدم في بعض الأوقات جماليّات الوثائقي، إذ استخدم مجموعة من غير الممثلين ليعلقّوا على مسألة فتح السجون وشكوى سكان عزبة الزبالين من الطبقية في التعامل معهم. ولم ينكأ "فرش وغطا" جرح مأساة فتح السجون فقط، بل نكأ جرحاً آخر هو حوادث العنف الطائفي، ومنها الهجوم على الأقباط في عزبة الزبالين.

ومع غياب الرقابة أو بسبب غيابها، استطاع "فرش وغطا" أن يخرج الى النور، بل مُدِّد عرضه في الدور من أسبوع إلى ثلاثة. ولو أُنجز هذا الفيلم سنة 2014 لما كُتب له أن يُعرض. ومن جانب آخر، فإن هذا الفيلم وأقرانه في السينما المصرية الجديدة جزء من تاريخ وتقاليد طويلة للسينما المصرية، فهو متأثر بالواقعية الرمزية والواقعية الجديدة، ويحمل أيضاً في طياته الواقعيةَ الحسيةَ المحمّلة بجماليات بصرية خاصة وطرق سرد غير تقليدية.

لا يُنظَر إلى التيارات الفنية عامةً، والسينمائية خاصةً، خطوطاً مستقيمةً مصمتةً، إذ تتقاطع مع غيرها من الأفكار والتقنيات والأساليب لتخلق جماليات جديدة وتستعير أخرى. فقد استعارت الواقعيةُ الايطالية من السينما اليابانية والمصرية لتطوّر منحنى فنيّاً مهمّاً خرج من رحم اللحظة الاجتماعية السياسية الاقتصادية تعبيراً عن رفض الفاشية الأوروبية والدكتاتورية السوفيتية، اللتين وضعتا العقيدةَ السياسية والرسائل الفوقية محرّكين للتعبير الدرامي والبصري.

ومع أن الواقعية المصرية انطلقت في ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أنها انقطعت بعد وفاة كمال سليم، ليلتقط صلاح أبو سيف الخيط في الخمسينيات ويستعير من الواقعية الأوروبية تقنياتها ويخلق مع معاصريه واقعيّتَهم المصرية الثانية. ثم أتت الواقعيةُ المصرية الجديدة لتقتبس من سابقتها ومن الواقعية الإيطالية، ونجحت في خلق حالة سينمائية مصرية تتعامل مع النقد السياسي. أما السينما المصرية الجديدة فهي امتداد للواقعيات المصرية وتتناصّ مع الحركات السينمائية الغربية منتجةً لغتها الخاصة، ومنها الواقعية الحسية.

كان لهذه التيارات الواقعية الأربعة إسهاماتها الإبداعية التي غيّرت خارطة السينما المصرية، وتحرك هذا الإبداع دائماً تحت ظل مقصّ الرقيب. ولكن الواقعية تعاطت مع هذا المقصّ بخلق جماليات جديدة أضافت إلى السينما المصرية فصولاً بدأت مع "لاشين"، ولن تنتهي طالما ثمة آلة تصوير ورقيب.